藏北高寒草地生态补偿机制与方案

2013-12-16刘兴元龙瑞军

刘兴元,龙瑞军

(兰州大学草地农业科技学院,草地农业生态系统国家重点实验室,兰州 730020)

藏北高寒草地不仅是重要的畜牧业生产基地,而且是我国重要的生态安全屏障,在涵养水源、保持水土、保护生物多样性、调节大气环境、支撑高原特色畜牧业发展、维系牧民生活、传承草原文化和维持藏区社会稳定方面具有重要的战略地位[1]。然而,受全球气候变暖和人类活动加剧的影响,藏北高寒草地退化十分严重[2]。牧民的贫困问题是高寒草地退化和生态服务价值损失的主要原因[3],导致高寒草地生态系统服务功能削弱,造成人口、资源和环境的协调关系失衡,形成了贫困导致环境退化、而环境退化又加剧了贫困的恶性循环[4-5]。此外,由于高寒草地生态环境的脆弱性、自然灾害频发、现代科学技术的缺乏和不完善的教育以及不公平或者行之无效的政策,又进一步加剧了藏北高寒草地生态环境的退化[6],最终不仅威胁到生态屏障安全,也影响到藏区社会经济的发展与边境地区的社会稳定。由于消除贫困和保护生态环境是两个不同的目标,它们受不同的道德观驱使,但是在实践中它们又相互作用[7-8]。多年的实践证明,既要实现保护生态环境又能发展草地畜牧业经济的双赢目标一直是人们追求的理想目标,但到目前仍然是一个梦想。为了实现这一目标,牧区政府和牧民应努力寻求外界的资本投入、技术支持和教育发展、优惠政策等援助是必不可少的[9]。由于藏北那曲不同类型高寒草地的生产力水平、季节放牧特征、生态服务价值、生态环境敏感性差异较大,且在地域分工和国家生态安全屏障中所承担的主要功能不同。因此,依据藏北地区草地资源特征和在生态屏障保护中的重要地位,在生态、经济与社会效益的多重标准下,从空间上对高寒草地实行功能分区,明确某一区域草地的主导功能和在生态屏障安全与经济发展中的作用,建立基于高寒草地功能分区的生态补偿机制,不仅有利于高寒草地生态系统形成功能、时序和空间的耦合结构,产生经济、生态和社会耦合效益[10-11],而且对改善牧区生产条件和增加牧民收入,促进藏北高寒草地生态安全屏障建设和草地畜牧业经济的可持续发展具有重要的理论和现实意义。

1 研究区概况

藏北那曲地区位于青藏高原腹地,介于北纬 29°56′20″—36°41′,东经 83°52′20″— 95°01′之间,全区总土地面积3954万hm2,草地面积达3377.7万hm2,占那曲总土地面积的85.6%和西藏总草地面积的41.2%,主要有高寒草原、高寒荒漠、高寒荒漠草原和高寒草甸四大类,平均海拔4500 m以上,属亚寒带气候区,高寒缺氧,气候干燥,多大风天气。年均气温-2.8—1.6℃,年均降水量247.3—513.6 mm之间[12]。2008年全区人口42.55万人,家畜总头数719万头只,国民生产总值42.19亿元,牧业国民生产总值5.17亿元,农牧民人均纯收入3219元,人均生活消费支出2231元[13]。

2 藏北高寒草地生态补偿内容与机制

2.1 高寒草地生态补偿模式

建立一个既能改善牧民生活,又能提高生态系统服务流量的生态补偿模式是保障生态补偿投资的有效性,实现退化高寒草地生态系统恢复的关键。由于藏北不同草地类型承担的主要职能、生态地位、功能作用和对经济发展的贡献大小不同,存在着显著的区域差异性,空间异质性和经济发展水平差异性,而且高寒草地退化程度与类型在气候、水热条件、地形、地貌和人类活动、空间异质性方面的地域差异较大[14]。因此,依据藏北高寒草地的生产力水平、生态服务价值、季节放牧特征、生态环境敏感性,从空间上对其高寒草地实行功能分区,以明确某种草地类型的主导功能和在生态屏障安全与经济发展中的作用,在空间和功能上形成多样的草地资源利用结构,以产生经济、生态和社会的耦合效应[15],从而针对各功能区的特点制定不同的生态补偿方案和管理对策。通过功能分区,从空间上将高寒草地划分为适度生产功能区、减畜恢复功能区和禁牧封育功能区,据此构建基于高寒草地功能分区的分级生态补偿模式,设计针对不同功能区的生态补偿方案。生态补偿在适度生产区,以草地畜牧业生产为目的,通过建立高产优质人工草地,对天然草地进行科学合理的放牧管理,实行集约化经营,从而吸纳从生态功能区转移的放牧家畜。在减畜恢复区,通过补播优良牧草,提高植被覆盖率,使退化草地在一定的休牧和适度的轮牧条件下复壮更新,恢复草地生产力。在禁牧封育保护区,通过建立自然保护区、水土涵养区,进行封育或禁牧,保护高寒草地生态系统功能及其多样性,改善和提高水土涵养能力。

2.2 高寒草地生态补偿的组织管理体系及流程

由于草地生态补偿机制的建立过程是各利益相关方相互博弈的过程[16],建立适合草地生态系统特征与有效的社会参与机制、监督机制和利益协调机制相结合的长效生态补偿机制,构建相对统一的政策运行和协作平台,是草地生态补偿政策得以有效实施的保障。因此,必须有政府部门、牧民、第三方非利益机构(科研院所)和监督机构组成一个四位一体的生态补偿组织管理体系,以保证草地生态补偿政策实施的公平公正、激励牧民保护生态屏障的积极性和保障生态补偿资金的科学合理使用。

草地生态补偿首先要根据行政区域和草地类型对选定生态补偿区域的生态服务功能进行综合评估,通过对区域草地生态系统生态、生产和生活功能关系以及牧民维持生活的最低家畜饲养量分析后,从人口、资源和家畜协调发展的角度确定生态补偿的规模。然后根据草地类型和退化程度对补偿区域内的草地进行功能分区。在功能分区基础上确定不同功能区的补偿标准、补偿周期,补偿资金,补偿绩效评估和补偿约束与奖惩规则,形成一套科学有效的草地生态补偿运行体系和补偿程序(图1)。

2.3 高寒草地生态补偿的损益可行性分析

高寒草地生态补偿的主要目标是恢复退化的草地生态系统和消除牧民的贫困生活。因此,诊断高寒草甸生态系统损坏程度,设定一个既能改善牧民生活,又能提高生态系统服务流量的生态恢复的目标,是保证生态补偿决策的科学性和有效性,实现生态补偿恢复可持续发展的关键[17]。否则,大量生态补偿资金的投入将不能实现预期的双赢的目标。当高寒草地退化已超过了系统能够恢复的弹性阈值范围时,其生态系统的过程已经改变,或整个生态经济系统已崩溃状态[18],已失去了其生产功能和经济价值,生态补偿并不能达到其恢复的目标,只能通过更加昂贵的工程项目进行重建或封育,而不属于生态补偿的范畴。草地生态补偿的效益包括生态、经济和社会效应,主要表现为草地生态系统的服务价值增量。草地生态补偿资金的总额由草地生态恢复的成本和平均利润总和来决定。因此,开展草地生态补偿的损益的可行性分析要从草地生态系统的现状和社会经济发展的需求出发,对退化高寒草地生态系统恢复的经济、生态和社会效应进行可行性分析。在经济效应方面,即要考虑到退化高寒草地生态系统的恢复是一个漫长的过程,需要长期的投入,同时,生态补偿的投入又要根据草地退化能否恢复状以及恢复状况确定一个适宜的最高和最低的临界阈值[19]。在生态效应方面,对高寒草地资源的生产性消耗要以维持草地生态系统的健康运行为前提条件,使其生态效应能够维持系统的可持续发展;在社会效应方面,既能满足畜牧业生产需要,又能满足牧民生活和社会对生态服务产品的需要。总之,高寒草地生态补偿的损益可行性分析要根据效应与成本对等的生态经济学原则,通过对草地生态恢复成本补偿,使草地生态服务价值的外部性收益转移给生产者或护持者,形成草地保护与利益分配的互惠互享机制,以促进高寒草地生态系统物质和能量的反哺与调节机能的修复[20]。

图1 藏北高寒草地生态补偿的程序Fig.1 Program for ecological compensation of alpine rangeland in the northern Tibetan region

2.4 高寒草地生态补偿的约束奖惩机制

草地生态补偿的核心思想是由生态产品的受益者对生态产品的生产者(或保护者)给予一定的利益补偿,从而提高他们的生态保护责任[21]。高寒草地生态补偿需要完善和科学的约束与奖惩机制,才能取得良好的预期效果,否则,不仅会造成补偿资金的浪费和牧民之间的矛盾纠纷,而且会造成更大的环境破坏。因此,针对藏北高寒草地的区域特征和牧区经济文化发展水平,制定科学的约束与奖惩机制,是草地生态补偿政策有效运行和科学管理的重要保障。但是,建立完善的生态补偿约束与奖惩机制要在信息相对充分的前提下,从补偿内部和外部构建其基本框架,使之能发挥有效的制约和激励作用。

2.4.1 约束机制

草地生态补偿的约束机制分为内部和外部两个方面。

内部约束包括:

(1)规章约束 藏北高寒草地生态补偿是以牧户为基本补偿主体,涉及千家万户牧民的利益。因此,必须建立区域生态补偿方案实施的规章制度,明确草地生态补偿的对象、目标、要求、内容、标准和实施细则,对生态补偿主体的责权利及其行为做出规范性约束。

(2)合同约束 参加草地生态补偿的主体必须与补偿机构签订受法律保护的生态补偿合同,在合同中对功能区的建设任务、减畜数量和保护面积等指标数量化和具体化,对补偿资金、任务及其使用做出严格规定,从而实现对生态补偿资金和相应责任的有效约束。

(3)组织机构约束 建立以政府业务部门和乡镇村组等基层组织为主导,牧民代表参与的生态补偿监督协调机构,对生态补偿方案和补偿资金进行监督实施,对生态补偿项目实施过程中存在的问题进行有效协调,充分发挥生态补偿组织监督机构对补偿主体的约束作用。

外部约束机制包括:

(1)法律约束 国家和地方政府应出台生态补偿方面的法律和法规,从法律方面对生态补偿形成强制性的刚性约束。

(2)道德约束 通过对牧民生态观、价值观和道德素质的教育,积极倡导生态环境保护对国家和自身可持续发展的重要性,宣传草地不仅是给牧民带来经济收益,更重要的是为社会稳定及生态环境带来巨大效益,以此引导牧民自觉形成生态保护的意识,规范自身行为,使牧民能正确地处理个人经济利益与国家生态利益的关系,形成道德的软性约束。

(3)利益调控约束 草地生态补偿涉及各方利益的分配和再分配。在适度生产功能区,根据牧民建设人工草地面积数量和集约化经营水平,给予特殊的鼓励政策扶持;在减畜恢复功能区,根据减畜数量和草地恢复期的长短给予奖励;在禁牧封育保护功能区,根据保护草地面积和承担保护任务的多少给予额外补贴。

(4)监督约束 建立草地生态补偿评估信息系统,定期检查各功能区生态补偿项目的实施质量和任务完成情况,对草地保护的动态变化进行实时跟踪,公开相关信息,形成牧民互相监督、管理机构检查监督和评估机构信用等级评价监督的有效综合约束机制。

2.4.2 奖惩机制

草地生态补偿奖惩机制是生态补偿项目得以顺利实施并取得良好效果的重要保证。科学的奖惩机制应以公正、准确、合理和有效为基本出发点,建立起严格的绩效考核体系和明确的奖罚条款。如果赏功而不罚过,将会挫伤生态保护者的积极性,助长超载过牧者的破坏行为,最终由于利益分配不公而导致生态补偿项目失败的后果。奖惩机制一般应包括物质和精神两个方面。

(1)物质奖惩 根据3个功能区生态补偿的目标和要求,分别确定不同功能区的最低标准,并订立目标责任合同,如,最低的人工草地面积,减少家畜数量和退牧还草面积等,对超标准部分给予一定的物质奖励,以鼓励生态保护者的积极性;反之,给予一定的经济处罚。通过一定的物质激励,对生态保护贡献较大者以经济回报,对违反合同和补偿规定的行为进行处罚,以促进落后者改进其违规行为。

(2)精神奖惩 精神奖励是一种良好草地生态环境保护的教育方法,能激发广大牧民群众的荣誉感和责任感。如,评选生态补偿项目执行的先进集体和模范人物,授予光荣称号、颁发奖状和奖章等,而对落后者给予告诫,并通过舆论报道,宣传草地态补偿实施过程中表现出的先进事迹和经验,达到鼓励先进,鞭策落后的目的,体现其道德水平和人生价值。

3 藏北那曲高寒草地生态补偿方案

3.1 高寒草地功能分区

藏北那曲地区高寒草地有4个类型,包括15个亚类,分别为高寒草原(高寒草原禾草、高寒草原莎草、高寒草原嵩草灌丛、高寒草原山地禾草、高寒草原山地莎草、高寒草原灌丛莎草和高寒草原灌丛禾草),高寒荒漠(高寒荒漠灌丛),高寒荒漠草原(高寒荒漠草原莎草),高寒草甸(高寒草甸禾草、高寒草甸莎草、高寒草甸灌丛禾草、高寒草甸灌丛莎草、高寒草甸沼泽和高寒草甸灌丛盐渍)。根据刘兴元等[15]的草地功能分区方法,采用高寒草地的生产力、季节放牧重要性、生态服务价值和生态环境敏感性4项指标,以草地亚类为基本单元,构建高寒草地功能分区模型(1)和(2),从空间上将藏北那曲高寒草地划分为适度生产功能区、减畜恢复功能区和禁牧封育功能区。

式中,FCIi为草地功能分区指数,GVi为i草地亚类的经济价值(元/hm2),GEi为i草地亚类的总生态服务价值(元),SGIi为i草地亚类的季节放牧重要性指数,ESIi为草地生态敏感性指数,FCI′i为草地功能分区的归一化指数,FCIimax为功能分区指数的最大值。

GVi、GEi、SGIi和ESIi的计算采用刘兴元等[15,22]构建的计算方法估算。藏北高寒草地功能分区阈值的确定,采用专家打分的方法,(阈值的确定是否可采用更好的主客观相结合的方法或者说明)通过对该领域10位专家和当地2位专家的问卷调查,当 FCI′i>0.65时,这类草地应划分在适度生产区,当FCI′i<0.4时,这类草地应划分在禁牧封育保护区,当FCI′i=0.4-0.65时,这类草地应划分在减畜恢复区。

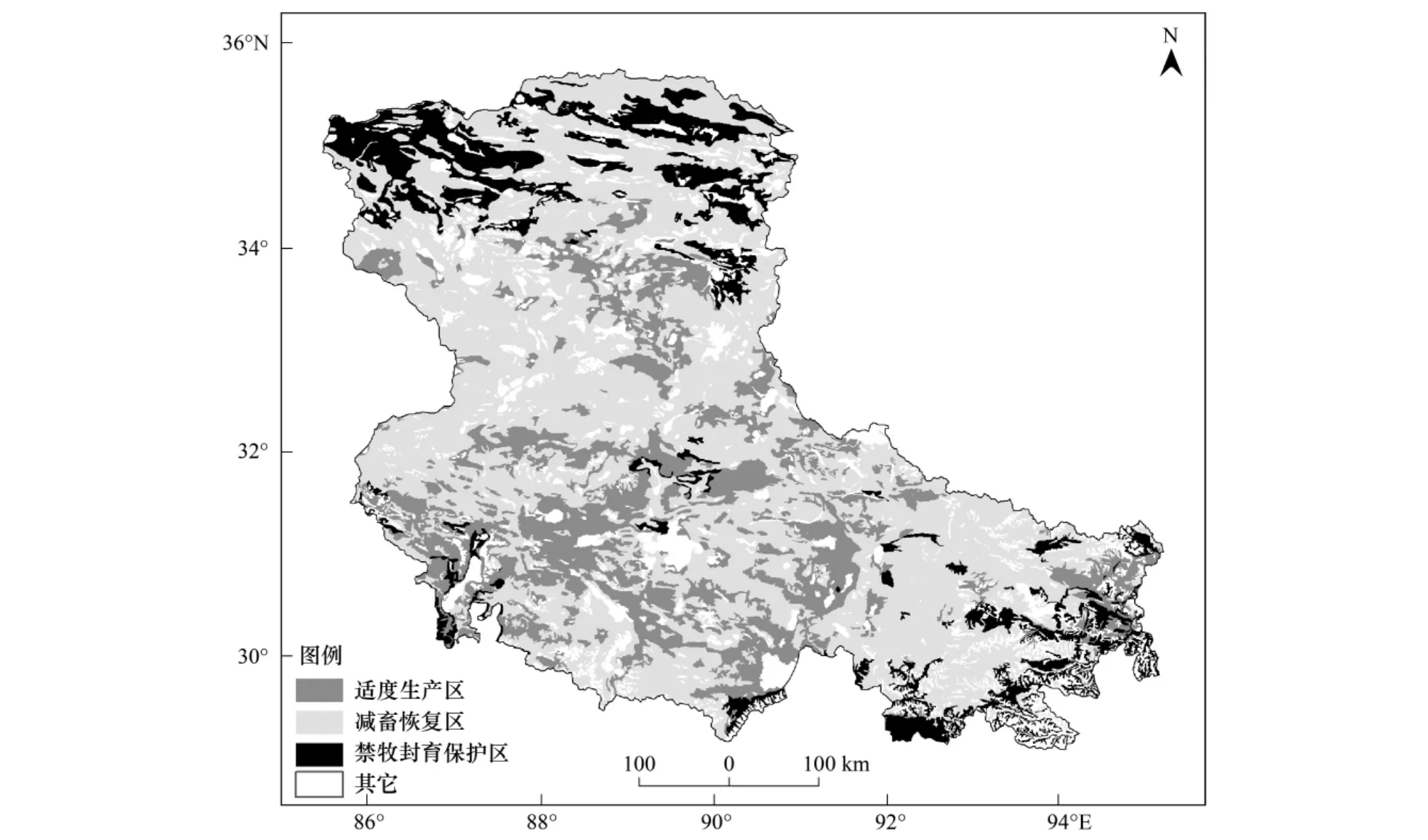

利用公式(1)和(2)将藏北那曲高寒草地划分为适度生产功能区、减畜恢复功能区和禁牧封育功能区。适度生产功能区包括高寒草原莎草、高寒草原山地莎草、高寒草原灌丛禾草、高寒草甸灌丛禾草和高寒草甸灌丛莎草,它们的功能分区指数(FCI′)>0.65,草地面积为811.7万hm2,占草地总面积的24%。减畜恢复功能区包括高寒草原禾草、高寒草甸禾草、高寒草甸莎草,它们的功能分区指数(FCI′)在0.4—0.65之间,草地面积1678.2万hm2,占草地总面积的50%。禁牧封育保护功能区包括高寒草原嵩草灌丛、高寒草原山地禾草、高寒草原灌丛莎草、高寒荒漠灌丛、高寒荒漠草原莎草、高寒草甸沼泽和高寒草甸灌丛盐渍,它们的功能分区指数(FCI′)<0.4,草地面积887.8万hm2,占草地总面积的26%。将藏北那曲草地类型图和草地功能分区指数图叠加,形成藏北那曲高寒草地的功能分区空间分布图(图2)。

图2 藏北高寒草地功能分区Fig.2 Function classification of alpine rangelands in the northern Tibetan region

3.2 高寒草地生态补偿资金核算

3.2.1 适度生产功能区补偿资金量

补偿内容主要是天然草地改良、人工草地建植、牧民技能培训,基础设施改造,产业结构调整等。生态补偿资金的核算公式为:

式中,M1为适度生产功能区的补偿资金(元),C1为天然草地改良补偿(元/hm2),C2为人工草地建植补偿(元/hm2),C3为牧民技能培训补偿(元/人),C4为基础设施建设补偿(元/户),主要包括围栏和畜圈建设等,A1为可利用天然草地改良面积(hm2),A2为人工草地建植面积(hm2),P为牧户数。

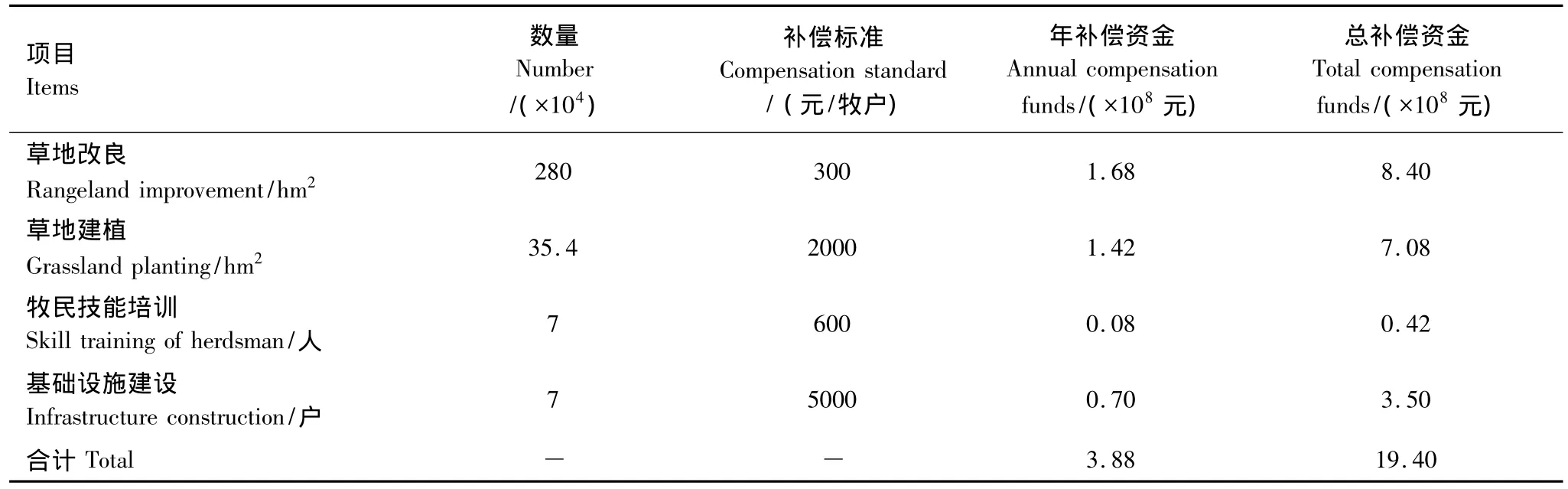

根据适度生产功能区5种草地亚类的可利用率计算出该功能区总可利用草地面积为707万hm2。如果用总可利用草地面积的5%用来建设人工草地,则人工草地的建设面积为35.4万hm2。如果按39.6%的退化面积计算,需要改良的天然草地面积为280万hm2。2008年那曲地区牧业人口按总人口为38.3万人,牧户数为7万户。每户培训1人。基础设施建设补偿,以牧户为单位给予补偿计算,以高寒草地生态重建成本为依据,各补偿项目的投入按当地实际支出成本为标准。根据以上设计,利用公式(3)核算出适度生产功能区需要补偿资金19.4亿元,年补偿资金3.88亿元(表1)。

3.2.2 减畜恢复功能区补偿资金量

通过评估草地实际生产力状况,确定一个适宜的载畜量标准,根据划分的适度利用功能区草地面积,确定生态补偿金额。生态补偿资金的计算公式为:

式中,M2为减畜恢复功能区的补偿资金(元),Ai为i亚类可利用草地面积(hm2),Ri为i亚类草地的理论载畜量(hm2/羊单位),ri为i亚类草地的超载率(%);V为一个羊单位的补偿价格(元/羊单位),i为草地亚类。

表1 藏北那曲高寒草地“适度生产功能区”的补偿资金量Table 1 Compensation funds of moderate productive functional sector in the Naqu region of northern Tibet

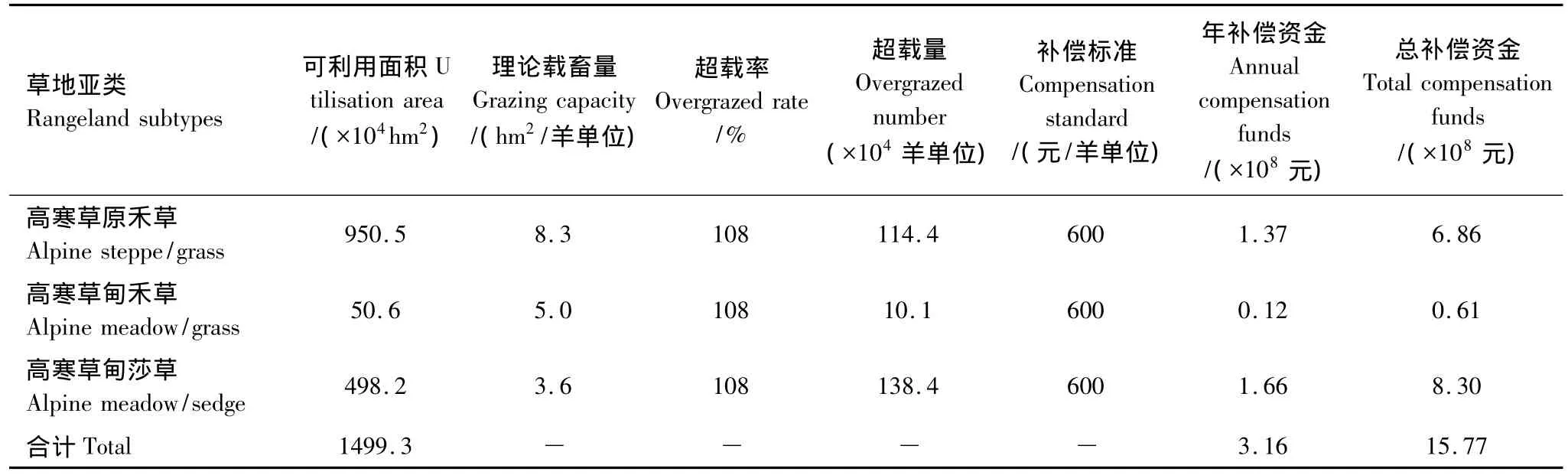

根据减畜恢复功能区3种草地亚类的可利用率计算出该功能区总可利用草地面积为1499.3万hm2。按平均超载率达108%计算,减畜1羊单位补偿按600元计算,利用公式(4)核算出减畜恢复功能区需补偿资金15.77亿元,年补偿资金3.16亿元(表2)。

表2 藏北那曲高寒草地“减畜恢复功能区”的补偿资金量Table 2 Compensation funds of reduce livestock restore functional sector in the Naqu region of northern Tibet

3.2.3 禁牧封育保护功能区补偿资金量

生态补偿资金主要包括牧民对自然保护区的管理和禁牧而减少的经济收入。对自然保护区的管理费用可根据牧民对草地的监测、管理与野生动植物的损害情况来确定,对禁牧恢复区补偿资金的计算可根据草地在健康状况下的能提供的生态服务价值与放牧家畜获取经济价值的比例来确定。计算公式为:

式中,M3为禁牧封育保护区的补偿资金(元),Bi为i亚类草地的保护管理费(元/hm2),Ei为i亚类草地生态服务价值(元/hm2),Fi为i亚类草地经济价值(元/hm2),xi为i亚类草地生态服务价值与经济价值折算系数,Ai为i亚类草地面积(hm2),i为草地亚类。

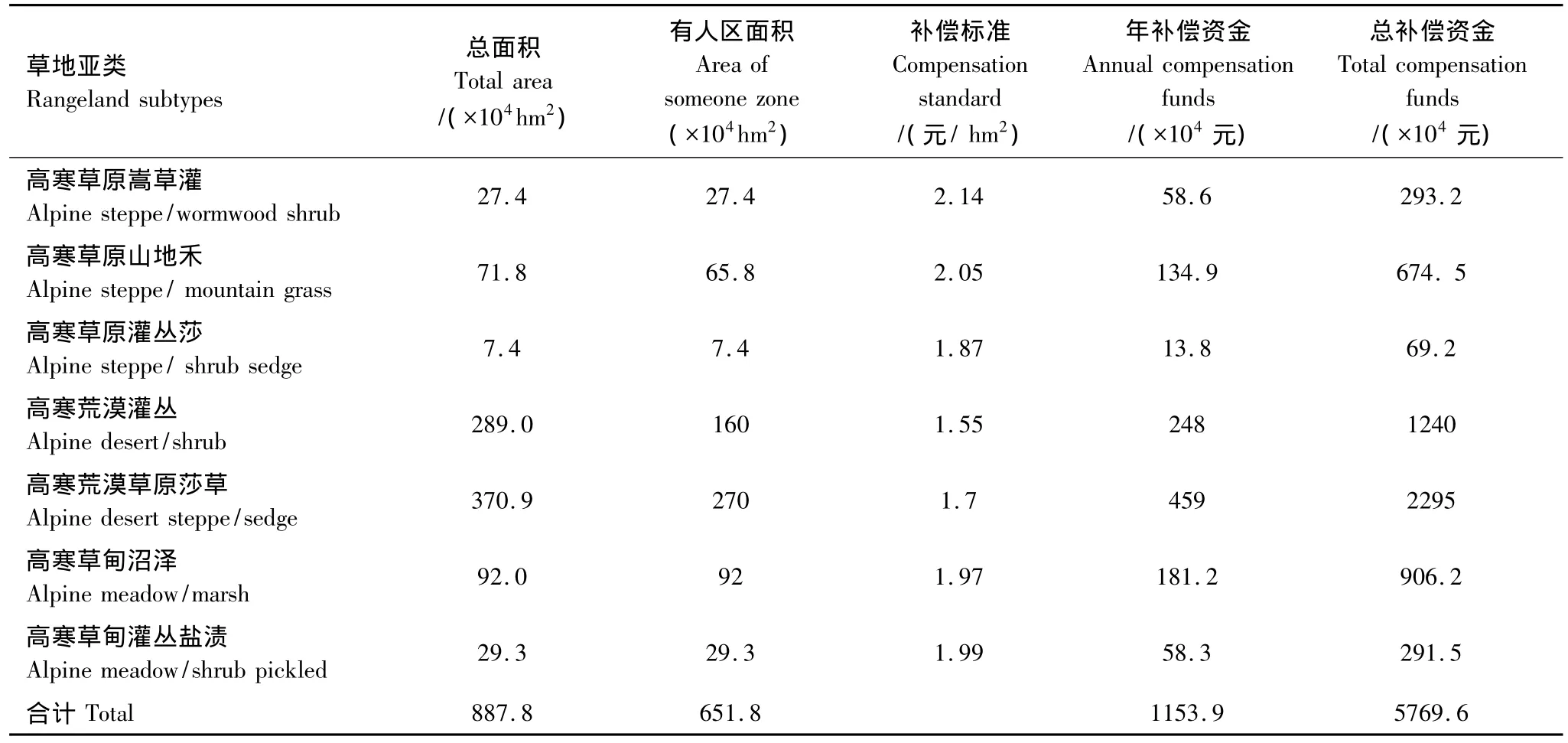

在禁牧封育保护功能区不同草地亚类的生态补偿的基础参数由于其空间分布和有无人类活动干扰强度不同,各草地亚类生态补偿标准确定参数的取值不同(表3)。在该功能区无人区草地面积约236万hm2,有人区草地面积为651.8万hm2。生态服务价值根据刘兴元等核算的价值量为标准[22],保护管理费以当地对保护区实际支付的保护成本为标准。根据确定的补偿标准和有人区草地面积,利用公式(5)核算出禁牧封育保护功能区每年需1153.9万元补偿资金,5a共需5769.6万元(表4)。

表3 藏北那曲高寒草地“禁牧封育保护功能区”补偿标准参数Table 3 Compensation standard parameters of conservation functional sector free from grazing in the Naqu region of northern Tibet

表4 藏北那曲高寒草地“禁牧封育保护功能区”的补偿资金量Table 4 Compensation funds of conservation functional sector free from grazing in the Naqu region of northern Tibet

根据藏北那曲的区域特点、人工草地和基础建设速度、天然草地恢复程度、减畜过程、三大功能区的相接和牧民教育培训以及人力物力和财力等方面的因素,按5a为一个补偿周期计算,那曲高寒草地生态补偿资金总需求为35.77亿元,年补偿资金为7.16亿元。补偿周期结束后,对适度生产功能区,根据经济发展需要和人工草地建设规模扩大的需求,以及天然草地改良和人员培训情况,评估补偿效果后在开展下一轮的生态补偿工作,并根据市场情况变化和国家经济发展需要,调整生态补偿的标准。对减畜恢复功能区,根据草地恢复状况,评估草地的载畜力,按实际情况,重新确定草地超载率,根据市场价格变动,调整减畜补偿标准。对禁牧封育保护功能区,根据牧民生产条件和经济收入的改变,调整保护区面积和标准。三大功能区的划分随着草地生态环境的变化、经济发展的需求和生态屏障建设的要求,重新进行评估和功能分区,其生态补偿资金的需求相应进行调整。

4 讨论

藏北高寒草地生态系统是一个集生态、经济和社会功能为一体的复合生态系统[23],具有保护生态环境、生产草畜产品和维持牧民生活的功能。而草地生态补偿是一项复杂的系统工程,涉及自然、社会、经济、政策、法律和管理等方面的内容[24]。通过草地生态补偿政策,加强生态功能保护,降低生产功能的强度,改善生活功能的质量,构建一种能维持高寒草地生态系统健康条件下适宜的生产力水平与牧民人口数量的合理结构关系,以形成高寒草地生态系统生态、生产和生活功能的良性互作机制,才能促进藏北高寒草地生态系统的健康可持续发展[25]。然而,自20世纪80年代我国实施草地承包责任制以来,在经济利益的驱使下对草地资源过度地开发利用而缺乏相应的保护与建设,严重地削弱了高寒草地的生态服务功能,直接影响到国家的生态安全与区域草地畜牧业的可持续发展。因此,为了维护高原地区和国家生态安全,遏制高寒草地退化趋势,保持生态、经济和社会效益协调发展,迫切需要建立一种有效的草地生态补偿机制。

国内外从草地生态补偿内涵、补偿原则、依据、标准、模式和实施途径等方面从开展了大量的研究与实践[26-30]。但是,针对不同区域草地生态补偿的机制和补偿方案还不完善。现行的草地生态补偿机制及其相关政策不是以生态补偿为目标而设计的,带有比较强烈的部门色彩,整体上缺少长期有效的生态补偿政策,缺乏利益相关方的充分参与,资金使用没有真正体现生态补偿的概念和涵义[31-32]。如,退牧还草,生态移民、三江源保护工程以及流域治理与水土保持补助政策等,大多是针对单一要素或单一工程项目的补助政策,具有短期性和政策延续性不强的风险。此外,生态补偿标准的确定侧重于某一方面带来的短期外部损益补偿,而缺乏中长期的综合损益考虑。由于草地生态补偿标准确定缺乏科学的方法,对草地退化严重地区与生态保护较好地区的生态补偿采取统一标准,忽略了草地在地方经济发展中的地位和国家生态屏障安全中的作用的差异以及生态建设和保护的额外成本与发展机会成本的损失[33],从而造成有些地方补偿偏高,而有些地方补偿不足,缺乏灵活性,可操作性较差。

高寒草地的生态补偿作为一种资源环境保护的经济手段,其目的是调动生态建设者的积极性,是促进环境保护的利益驱动机制、激励机制和协调机制的综合体[34]。我国草地生态补偿目前尚处于起步阶段,许多理论上十分清晰的问题在实际操作过程中往往会遇到不可逾越的障碍,在设计的补偿机制的各个环节尚存在许多制度性缺陷。高寒草地的生态补偿在实施过程中会遇到谁来补,补给谁、补那里、补多少、怎么补、补多长时间和补偿监督和绩效评估等问题[35]。如果不能建立起完善的组织管理体系,正确的补偿思路,科学的技术流程与合理的补偿方案设计,生态补偿不仅不能起到保护草原生态环境的作用,而且可能招致牧民扩大家畜的饲养规模,造成更大的草地生态破坏。因此,建立适合藏北高寒草地的生态补偿机制,不可能像森林、矿产资源或者流域那样有相对明确的生态资源的生产者与受益消费者,可以在消费者与受益者之间补偿。因此,建立以政府为主导高寒草地生态补偿机制,构筑草地生态补偿的国家战略框架,遵循人与自然和谐、注重科学,易于操作和统筹规划与分步实施的原则,既充分地考虑当地牧民和地方政府生存与发展的需求,又能通过生态补偿减轻草地生态系统的放牧压力,促进人与自然的和谐。在对高寒草地生态现状和环境影响的科学评价基础上,同时考虑政策实施的管理成本、相关的措施和标准易于操作,根据生态保护实施的进程、需要完成的任务和生态与经济可持续协调发展的目标,分阶段实施草地生态补偿政策,把草地生态补偿的原则需求体现在制度设计当中,促进草地生态补偿与草地利用方式的转变,注重发挥市场机制的造血功能,引导牧民把畜牧业生产与生态屏障保护有机结合起来,实现可持续发展。

本研究以草地功能分区作为建立草地生态补偿机制的基础。通过对不同草地亚类型的生产力、季节放牧重要性、生态服务价值和生态环境敏感性的差异的评价,将高寒草地从空间上划分为适度生产功能区、减畜恢复功能区和禁牧封育保护功能区,以此确定生态补偿范围和不同功能区生态补偿标准,实行分区分级生态补偿模式[25]。这对完善和修正目前我国实行的草地家庭承包经营模式,规范牧民的经营行为,确保生态补偿政策的社会公平与公正,具有重要的理论价值和现实意义。通过草地功能分区进行生态补偿的模式,对不同地区,由于草地类型、草地生产力、季节放牧草场和生态服务价值的变化,草地功能分区要根据草地畜牧业经济发展与生态保护的实际情况进行修订。因此,高寒草地功能区分区成为生态补偿政策实施能否成功的关键。由于高寒草地生态补偿机制的建立过程是各利益相关方相互博弈的过程,如何建立适合高寒草地生态系统特征的评估体系与有效的社会参与机制、监督机制和利益协调机制,构建相对统一的政策运行和协作平台,构建起产权主体清晰、标准合理、监督有效、多元主体参与的生态补偿机制,保障草地生态补偿政策得以有效实施和完善,无论在理论研究还是实践操作上都亟需拓展和深化。

[1] Long R J.Functions of ecosystem in the Tibetan grassland.Science and Technology Review,2007,25(9):26-28.

[2] Mao F,Zhang Y H,Hou Y Y,Tang S H,LU Z G,Zhang G H.Dynamic assessment of grassland degradation in Naqu of northern Tibet.Chinese Journal of Applied Ecology,2008,19(2):278-284.

[3] Pimental D,Wilson C,Mc Culum A,McCullum C,Huang R,Dwen P,Flack J,Tran Q,Saltman T,Cliff B.Economic and environmental benefits of biodiversity.Bioscience,1997,47(11):747-757.

[4] Sachs J D,Reid W V.Investments toward sustainable development.Science,2006,312(5776):1002-1002.

[5] Chen X D,Lupi F,He G M,Liu J G.Linking social norms to efficient conservation investment in payments for ecosystem services.Proceedings of the National Academy of Sciences,2009,106(28):11812-11817.

[6] Tallis H,Kareiva P,Marvier M,Chang A.An ecosystem services framework to support both practical conservation and economic development.Proceedings of the National Academy of Sciences,2008,105(28):9457-9464.

[7] Adams W M,Aveling R,Brockington D,Dickson B,Elliott J,Hutton J,Roe D,Vira1 B,Wolmer W.Biodiversity conservation and the eradication of poverty.Science,2004,306(5699):146-1149.

[8] Pagiola S,Arcenas A,Platais G.Can payments for environmental services help reduce poverty?An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America.World Development,2005,33(2):237-253.

[9] Cao S X,Zhong B L,Yue H,Zeng H S,Zeng J H.Development and testing of a sustainable environmental restoration policy on eradicating the poverty trap in China′s Changting County.Proceedings of the National Academy of Sciences,2009,106(26):10395-10397.

[10] Guo Z G,Liang T G,Liu X Y,Niu F J.A new approach to grassland management for the arid Aletai region in northern China.The Rangeland Journal,2006,28(2):97-104.

[11] Liu X Y,Liang T G,Long R J,Guo Z G.Classification management mechanisms for grassland resources and sustainable development strategies in Northern China.Acta Ecologica Sinica,2009,29(11):5851-5859.

[12] Bureau of land management of Tibet and Bureau of Animal Husbandry of Tibet.The Tibet Grassland Resources.Beijing:Chinese Science Press,1994.

[13] Statistical Bureau of Tibet.Tibet Statistical Yearbook in 2008.Beijing:China Statistics Press,2009.

[14] Liu J Y,Xu X L,Shao Q Q.Grassland degradation in the“Three-River Headwaters”region,Qinghai Province.Journal of Geographical Sciences,2008,18(4):259-273.

[15] Liu X Y Liang T G,Gou Z G,Long R J.A rangeland management pattern based on functional classification in the northern Tibetan region of China.Land Degradation and Development,2011,doi:10.1002/ldr.2139.

[16] Li J,Zhang D D,Chen X L,Zeng W Z.Game theory on the ecological compensation of the upper reaches of Minjiang River.Acta Ecologica Sinica,2008,28(6):2792-2798.

[17] Wunder S,Engel S,Pagiola S.Taking stock:a comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries.Ecological Economics,2008,65(4):834-852.

[18] Toman M.Why not to calculate the value of the world′s ecosystem services and natural capital.Ecological Economics,1998,25:57-60.

[19] Hobbs R J,Norton D A.Towards a conceptual framework for restoration ecology.Restoration Ecology,1996,4(2):93-110.

[20] Gong C,Xu C G,Li Chen,Cao S X.Cost-effective compensation payments:a model based on buying green Cover to sustain ecological restoration.Forest Policy and Economics,2012,14(1):143-147.

[21] Mao F,Zeng X.The mechanisms and principles of ecological compensation.Acta Ecoica Sinica,2006,26(11):3841-3846.

[22] Liu X Y,Long R J,Shang Z H.Evaluation method of ecological services function and their value for grassland ecosystems.Acta Prataculturae Sinica,2011,20(1):167-174.

[23] Bao W.Development problem and strategy options of Tibetan Plateau rangeland resources.Research of Agricultural Modernization,2009,30(1):20-23.

[24] Liu X Y.Progress in the study on the ecological compensation of grassland.Pratacultural Science,2012,29(2):306-313.

[25] Liu X Y,Shang Z H,Long R J.Discussion on the ecological compensation mechanism and scheme of rangeland.Acta Agrestia Sinica,2010,18(1):126-131.

[26] Chen Z Z,Wang S P.A discussion on the mechanism of reparation for balancing rangeland ecology.Acta Agrestia Sinica,2006,3(1):1-3.

[27] Sandra U,Li F,Zhen L,Cao X C.Payments for grassland ecosystem services:a comparison of two examples in China and Germany.Journal of Resources and Ecology,2010,1(4):319-330.

[28] Qin Y H,Kang M Y.A review of ecological compensation and its improvement measures.Journal of Natural Resources,2007,22(4):557-567.

[29] Cai B C,Lu G F,Song L J Liu Z.The ecological compensation standardization for ecological restoration:a case study of ecological restoration in the water resource protection zone for eastern south-to-north water transfer project.Acta Ecologica Sinica,2008,28(5):2413-2416.

[30] Gong F,Chang Q,Wang F,Liu X.Empiricall study on compensation standard for grassland ecology in Inner Mongolia.Journal of Arid Land Resources and Environment,2011,25(12):151-155.

[31] Wang X H,Bennett J,Xie C,Zhang Z T,Liang D.Estimating non-market environmental benefits of the conversion of crop land to forest and grassland program:a choice modelingapp roach.Ecological Economics,2007,63(1):114-125.

[32] Liu J G,Diamond J.Revolutionizing China′s environmental protection.Science,2008,319(5859):46-47.

[33] Claassen R,Cattaneo A,Johansson R.Cost effective design of agri-environmental payment programs:U.S.experience in theory and practice.Ecological Economics,2008,65(4):737-752.

[34] Lai L,Huang X J,Liu W L.Advances in theory and methodology of ecological compensation.Acta Ecologica Sinica,2008,28(6):2870-2877.

[35] Dai Q W,Zhao X Y.Discussion on several key scientific issues of eco-compensation mechanism in Gannan Tibetan Autonomous Prefecture.Acta Geographica Sinica,2010,65(4):494-506.

参考文献:

[1] 龙瑞军.青藏高原草地生态系统之服务功能.科技导报,2007,25(9):26-28.

[2] 毛飞,张艳红,侯英雨,唐世浩,卢志光,张佳华.藏北那曲地区草地退化动态评价.应用生态学报,2008,19(2):278-284.

[11] 刘兴元,梁天刚,龙瑞军,郭正刚.北方牧区草地资源分类经营机制与可持续发展.生态学报,2009,29(11):5851-5859.

[12] 西藏自治区土地管理局,西藏自治区畜牧局.西藏自治区草地资源.北京:科学出版社,1994.

[13] 西藏自治区统计局.西藏自治区统计年鉴2008.北京:中国统计出版社,2009.

[16] 李镜,张丹丹,陈秀兰,曾维忠.岷江上游生态补偿的博弈论.生态学报,2008,28(6):2792-2798.

[21] 毛锋,曾香.生态补偿的机理与准则.生态学报,2006,26(11):3841-3846.

[22] 刘兴元,龙瑞军,尚占环.草地生态系统服务功能及其价值评估方法研究.草业学报,2011,20(1):167-174.

[23] 鲍文.青藏高原草地资源发展面临的问题及战略选择.农业现代化研究,2009,30(1):20-23.

[24] 刘兴元.草地生态补偿研究进展.草业科学,2012,29(2):306-313.

[25] 刘兴元,尚占环,龙瑞军.草地生态补偿机制与补偿方案探讨.草地学报,2010,18(1):126-131.

[26] 陈佐忠,汪诗平.关于建立草原生态补偿机制的探讨.草地学报,2006,3(1):1-3.

[28] 秦艳红,康慕谊.国内外生态补偿现状及其完善措施.自然资源学报,2007,22(4):557-567.

[29] 蔡邦成,陆根法,宋莉娟,刘庄.生态建设补偿的定量标准:以南水北调东线水源地保护区一期生态建设工程为例.生态学报,2008,28(5):2413-2416.

[30] 巩芳,长青,王芳,刘鑫.内蒙古草原生态补偿标准的实证研究.干旱区资源与环境,2011,25(12):151-155.

[34] 赖力,黄贤金,刘伟良.生态补偿理论、方法研究进展.生态学报,2008,28(6):2870-2877.

[35] 戴其文,赵雪雁.生态补偿机制中若干关键科学问题——以甘南藏族自治州草地生态系统为例.地理学报,2010,65(4):494-506.