新疆典型绿洲阜康地区土地利用/覆被及景观格局变化分析

2013-12-16闫俊杰田长彦周生斌

闫俊杰,乔 木,田长彦,周生斌,卢 磊,宋 鹏

(1.中国科学院 新疆生态与地理研究所,新疆 乌鲁木齐830011;2.中国科学院大学,北京100049)

土地利用/覆被变化是引起区域环境变化的关键要素[1],也是全球生态环境变化的重要组成部分[2],因而成为全球环境变化研究的热点[3]。土地利用/覆被变化具有动态性和复杂性等特征[4],其除了在类型数量和面积方面的变化外,还存在空间结构的变化[5]。景观格局分析是分析景观要素组成及空间配置的方法[6],是景观生态学的核心内容之一[7]。以景观几何特征为基础的景观格局分析可以有效地反映土地利用/覆被的空间格局变化[8]及其定量化状态[9]。因此,近年来不少国内研究学者将土地利用研究方法和景观格局分析方法结合起来,对不同区域土地利用/覆被变化进行了分析[10-12]。

阜康地区位于中国西北内陆干旱区,其南部为天山山脉,中部为阜康绿洲,北部为准格尔沙漠,3种地貌单元构成了干旱区典型的山地—绿洲—荒漠系统(MODS,mountain oasisd desert system)。自20世纪60年代以来,随经济发展的逐步加快,土地开垦、放牧、城镇和道路建设、采矿以及旅游资源开发等经济活动逐步增强[13],阜康地区土地利用/覆被及景观格局也随之发生深刻变化。然而,目前针对阜康地区土地利用/覆被及景观格局变化和驱动力分析的研究案例很少,对该区土地利用/覆被及景观格局变化的方向、速率和趋势还没有进行过系统的研究。因此,本文以1977—2006年的3期遥感影像为基础,借助GIS和景观生态的空间分析技术对阜康地区土地利用/覆被及景观格局的变化进行了研究,旨在揭示近30a来阜康地区土地利用/覆被和景观结构变化的过程和特征,以期为维护该区生态稳定和水土资源开发提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

阜康地区地处天山北坡东段,准噶尔盆地南缘,地理坐标为87°46′—88°44′E,43°45′—45°00′N,属中温带大陆性干旱气候,冬季严寒,夏季酷热,降雨量少,蒸发量大,年平均气温6.6℃,极端最高温度41.5℃,极端最低温度-37℃,多年平均降水量187.5mm,年蒸发量2 064mm。地形呈南北长条状,南高北低,由东南向西北倾斜,地貌总轮廓由南向北沿低山丘陵、洪积扇冲积平原至沙漠,呈现出典型干旱区地貌景观。

1.2 数据及研究方法

1.2.1 数据来源及处理 本文采用的数据主要有1977年8月13日获取的Landsat MSS,1990年9月7日获取的Landsat TM和2006年9月27日获取的Landsat ETM+3期遥感影像。MSS影像的空间分辨率为60m×60m,TM和ETM+影像的空间分辨率均为30m×30m。MSS影像采取421波段假彩色合成,TM和ETM+影像采用432波段假彩色合成。以1∶10万地形图为底图在ENVI4.8软件上完成3期影像的几何校正,平均位置误差控制在了1个像元以内。

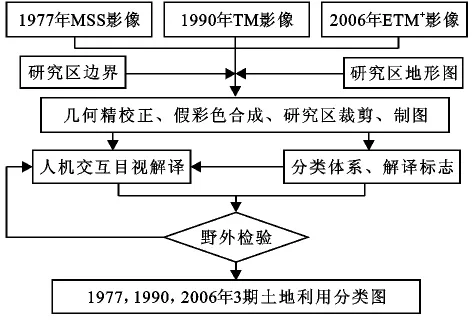

在对研究区进行土地类型划分时,参考了GB/T 21010—2007《土地利用现状分类》的2级分类体系,并结合阜康土地利用及景观特点,将盐碱地和沙地从未利用土地中分离开来,最终确定出耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用土地、沙地和盐碱地8个类型。依据上述分类体系,根据不同土地覆被类型的影像色调、纹理等特征,并结合实地调查,建立相应的遥感解译标志,同时参考来自中国西部环境与生态科学数据中心的2000年1∶10万土地利用数据,在ArcGIS 9.3平台上采用人机交互的目视解译方式完成对3期影像的解译工作。具体的解译过程详见图1。

图1 影像解译工作流程

1.2.2 动态度分析 土地利用动态度是定量描述土地利用变化速度一个指标,可分为单一土地利用动态度(K)和综合土地利用动态度(LC)[14]。单一土地利用动态度表示一定时间内某一土地利用类型的变化速度,综合土地利用动态度表示一定时间内整个研究区的土地利用变化速度。计算公式可以参考文献[14]。

1.2.3 转移矩阵分析 土地利用/覆被除了存在面积和速度等数量上的变化外,各土地利用类型之间还存在相互转化。转换矩阵用于表达不同土地利用类型之间的转换关系,是土地利用变化分析的一个有效手段[15]。本研究利用 ArcGIS 9.3软件的空间分析模块计算得到各土地利用类型在1977—1990年及1990—2006年的转移矩阵。

1.2.4 景观格局变化分析 根据研究区特点和研究需要,本文从类型水平和景观水平上对景观指数进行选取。类型水平指数包括斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、面积—周长分维数(PAFRAC)、分离度指数(SPLIT)4个指数。景观水平指数包括斑块数(NP),斑块密度(PD),香农多样性指数(SHDI),香农均度指数(SHEI),蔓延度指数(CONTAG),分离度指数(SPLIT)6个指数。景观指数值均在Fragstats 3.3软件上计算完成。

2 结果与分析

2.1 土地利用/覆被变化分析

依据上述8个土地利用类型,以及1977,1990和2006年3期土地利用矢量图,分别从总体特征、动态度变化和变化过程3个方面对阜康市土地利用/覆被变化进行了分析。

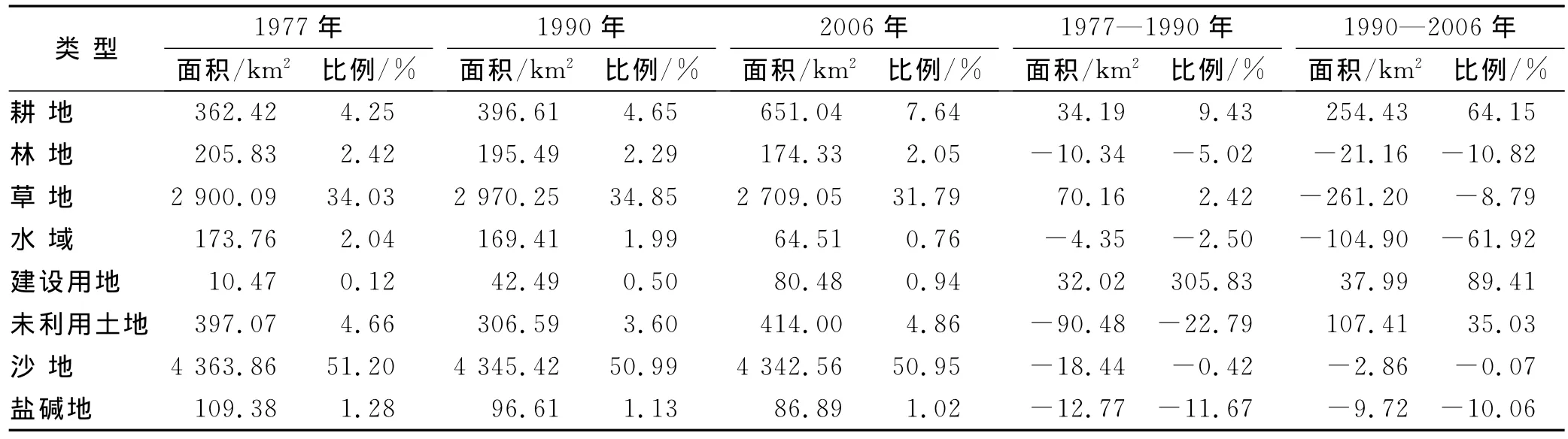

2.1.1 土地利用/覆被变化总体特征分析 表1列出了阜康市土地利用/覆被变化总体特征。由表1可以看出,阜康市草地和沙地面积最大,1977年时草地和沙地的面积比例分别占到34.03%和51.20%。1977—1990年,建设用地变化最大,增加了305.83%,面积也由10.47km2增加到了42.49km2,其次是未利用土地和盐碱地,分别减少22.79%和11.67%,耕地和草地分别增加9.42%和2.42%,而林地、水域和沙地则分别减少5.02%,2.50%和0.42%。1990—2006年,耕地面扩张加快,增加64.15%,面积增加254.43km2,建设用地增加减缓,但仍然增加89.41%,水域比例明显下降,减少61.92%,未利用土地由减少变为增加,林地、草地、盐碱地和沙地均有不同程度的减少。

表1 1977,1990,2006年不同土地利用/覆被类型面积和比例

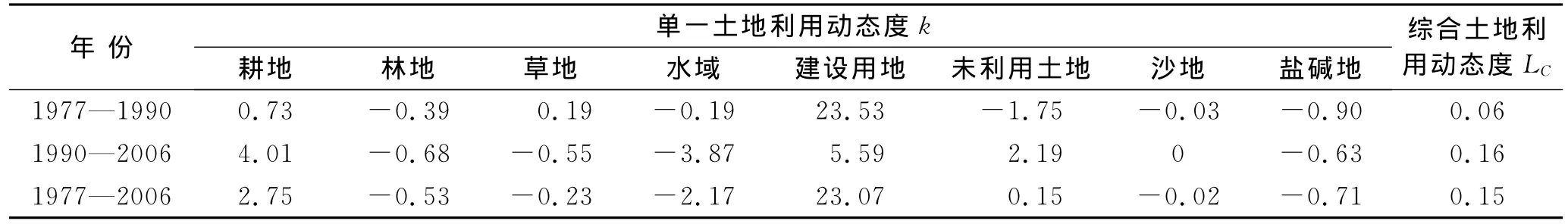

2.1.2 土地利用/覆被变化动态度分析 1977—2006年研究区LC仅为0.15%(表2),表明土地利用总体变化速度不快。

不同研究时段LC差别较大,1990—2006年的LC明显大于1977—1990年,表明土地变化的速度在加快。从单一动态度来看,建设用地的变化速度最大,年变化率达23.07%,其次为耕地和水域,年变化率为分别为2.75%和-2.17%,其他5种类型年变化速度相对较小。

不同类型在不同时段内的变化速度也有所不同,与1997—1990年相比,1990—2006年除建设用地和沙地外,各类型的变化速度均有加快。

表2 1977-2006年土地利用/覆被动态度计算结果 %

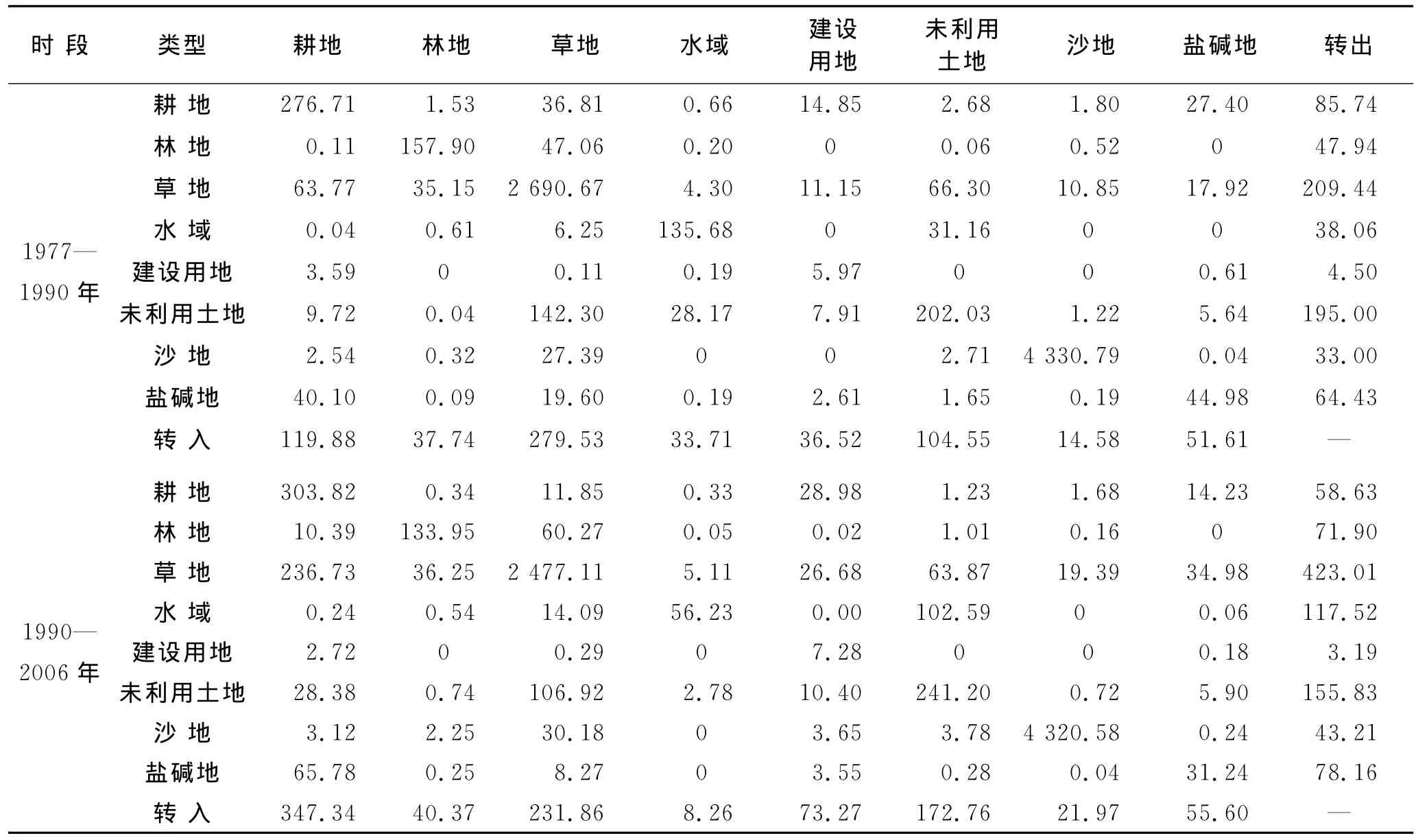

2.1.3 土地利用/覆被变化过程分析 1977—1990年,草地、耕地和未利用土地的变动最大,3种地类在有大面积转入的同时也有大面积的转出(表3)。期间35.15km2和66.30km2草地转出为林地和未利用土地,同时47.06km2林地和142.30km2未利用土地转入草地,转入大于转出,面积增加。36.81km2和14.85km2耕地分别转出为了草地和建设用地,同时63.77km2草地和40.10km2盐碱地转入了耕地。未利用土地有104.55km2转入和195.00km2转出,总体面积减少。建设用地增加主要是由耕地、草地和未利用土地转入。1990—2006年,变动最大的仍是草地、耕地和未利用土地(表3)。236.73km2草地转向了耕地,但也有60.27km2林地和106.92km2未利用土地转入草地,减缓了草地的减少。对于耕地的变化,除有草地转入外,还有65.78km2的盐碱地的转入耕地,耕地大面积增加。同时该时段,由于大量冰川的融化,102.59km2水域变成未利用土地,水域面积明显减小。未利用土地转入大于转出,总体增加。建设用地仍继续增加,主要还是由耕地、草地和未利用土地转入。

表3 不同时期土地利用/覆被转移矩阵 km2

2.2 景观动态变化分析

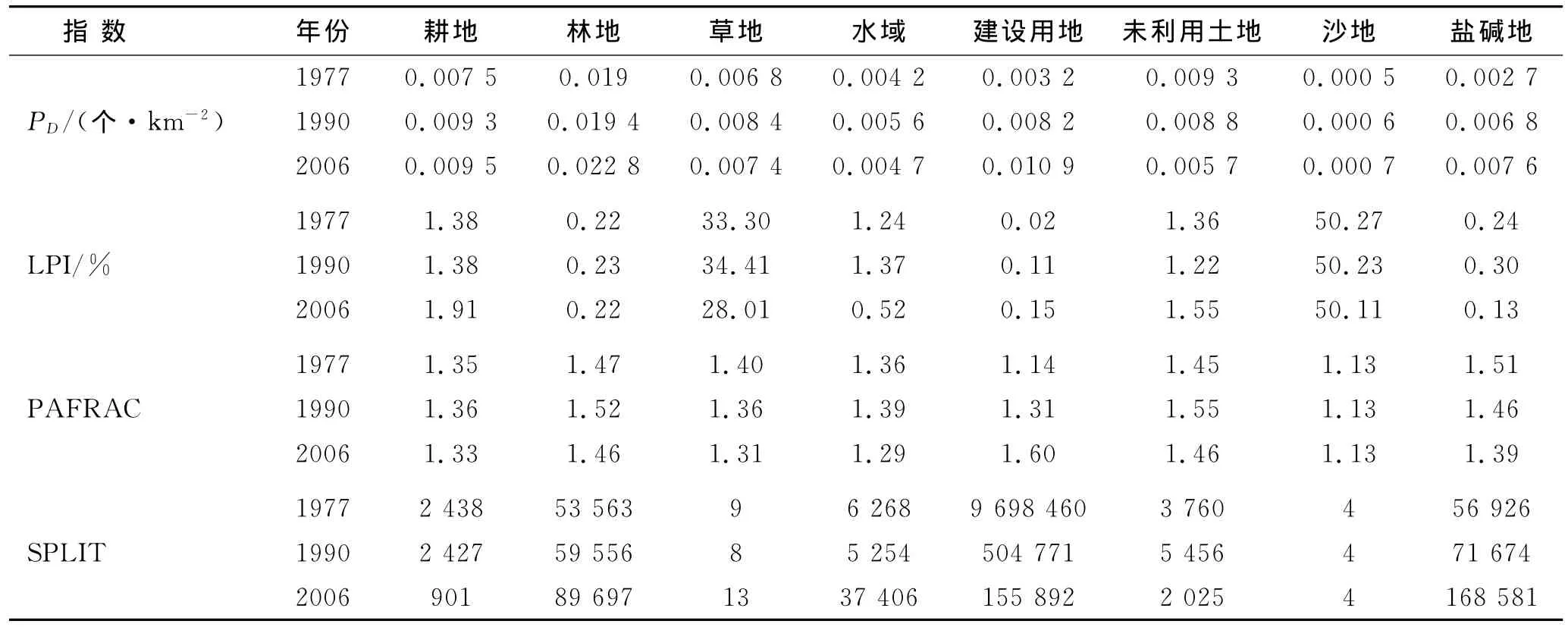

2.2.1 类型水平上景观变化分析 斑块密度(PD)是指单位面积上的斑块个数,可以反映景观的破碎化程度和空间异质性程度。最大斑块指数(LPI)是各类型中最大斑块占景观总面积的比例,是一种简单的衡量各类型优势度的指数。从表4可以看出,除未利用土地PD在减小外,其他7种景观类型PD均呈增加趋势,其中建设用地和盐碱地PD增加最为显著,分别由 0.003 2 个/km2和 0.002 7 个/km2增加到0.010 9个/km2和0.007 6个/km2。林地和耕地PD由0.019 0个/km2和0.007 5个/km2增加到0.022 8个/km2和0.009 5个/km2。草地和水域PD先增加后减小,总体增加。沙地PD变化较小。研究区PD增大说明景观趋于破碎化,土地开发与城镇发展在加快,人类活动在增强。从LPI可以看出,沙地和草地的LPI很大,其余斑块类型的LPI很小,说明阜康地区沙地和草地占据绝对优势。从变化趋势来看,1977—2006年,耕地和建设用地的LPI逐步增加,分别从1.38%和0.02%增加到1.91%和0.15%,表明这2种类型的斑块趋于连片增长。草地、水域和盐碱地的LPI先增加后减小,总体减小,分别从33.30%,1.24%和0.24%减小到28.01%,0.52%和0.13%,表明这几种类型的斑块被分割,优势度减小。未利用土地LPI略有增加,沙地和林地类型LPI变化不大。

分形维数是描述土地利用形态分析的有效语言,在景观生态学中经常被用于描述斑块或景观形状在空间尺度上的复杂程度,分维数越接近1,斑块自相似性越强,几何形状越简单,说明斑块受人为干扰的程度越大。由表4可知,1977—2006年,草地和盐碱地PAFRAC持续减小,由1.40减小为1.31,说明其斑块形状趋于简单化,人类开发活动加强。建设用地PAFRAC持续增加,由1.14增加为1.60,说明人类对建设用地的开发存在很大的随意性,其斑块形状变得越来越复杂。沙地PAFRAC几乎没有变化。其余5种类型的PAFRAC出现先增加后减小的变化,表明人类开发方式发生了改变,开发活动随意性降低,而趋向于合理化,这与政策环境的改善有很大关系。

斑块分离度指数(SPLIT)是对某一景观类型中不同斑块空间分布的离散程度的描述。从表4可以看出,草地和沙地的SPLIT最低,且几乎没有变化,表明这2类的连通性最好,其连通性受人类破坏较小。耕地和建设用地的SPLIT持续减小,说明这2种类型呈连片增长,且不断被整合,连通性增强。林地和盐碱地的变化与耕地和建设用地相反,斑块越来越离散。水域和未利用土地的SPLIT出现波动变化,水域越来越离散,未利用土地越来越聚集。

表4 1977-2006年斑块水平景观格局指数

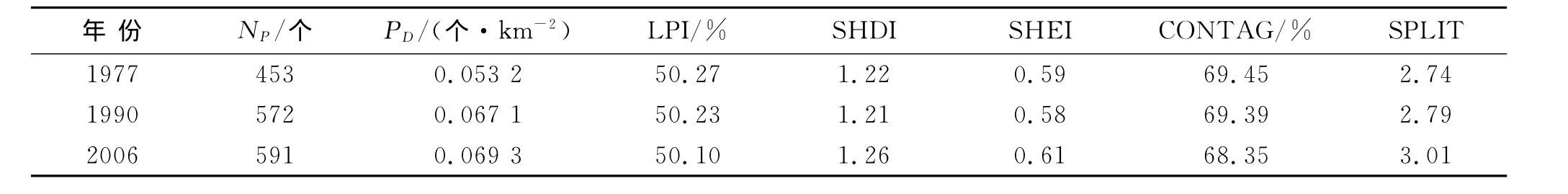

2.2.2 景观水平上景观变化分析 阜康地区斑块数(NP)和斑块密度(PD)持续增大,最大斑块指数(LPI)持续减少(表5)。NP由1977年的453个增加到了1990的572个,2006年增加到591个。PD相应地由1977年的0.053 2个/km2增加到1990年的0.067 1个/km2,到2006年增加为0.069 3个/km2。1977—2006年LPI逐步由50.27%减少到50.10%。NP和PD增加表明斑块增多,景观变得破碎。LPI减少表明研究区中大斑块减少,小斑块增多,斑块大小趋于均匀。

香农多样性指数(SHDI)可以反映景观类型的多少和景观中斑块的多度和异质性,而香农均度指数(SHEI)表示景观中不同斑块类型在数目或面积方面的均匀程度。由表5可以看出,研究区SHDI和SHEI先减小后增加,但总体增加,分别由1.21和0.58增加到了1.26和0.61,说明整个研究区的景观斑块的多度增加,不同斑块的面积大小差异减小,景观的异质性增加,各斑块类型趋于均匀,景观空间结构向着多样化和均匀化方向发展。

蔓延度指数(CONTAG)是描述景观中不同类型聚集程度的指标,而景观水平上的分离度指数(SPLIT)是描述景观中不同斑块个体空间分布的离散程度的指标。从表5可以看出,阜康地区CONTAG指数逐渐减小,由1977年的69.45%减小到2006年的68.35%,SPLIT指数逐渐增大,由1997年的2.74增加到2006年的3.01,说明整个景观区各景观要素的聚集程度减小,离散和分离程度增大,优势斑块类型的比例逐渐下降,景观要素空间分布逐步趋于均匀。

表5 1977-2006年景观水平景观格局指数

2.3 驱动力分析

影响土地利用/覆被及景观结构变化的驱动因素一般包括自然因素和社会经济因素两大类。随人类社会的进步及人类改造自然的能力的增强,人口增长、政策环境及产业结构等社会经济因素的影响逐步超过了自然因素,成为驱动土地利用/覆被及景观结构变化的主要因素。相对社会经济因素,自然因素虽然比较稳定,但对于对环境变化反应敏感的干旱区来说,其变化仍可能带来不容忽视的影响。

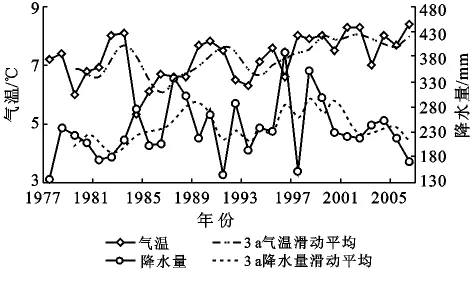

2.3.1 自然因素 影响土地利用/覆被及景观结构变化的自然因素主要有地质、地貌、土壤、气温和降水等[5,16],30a的时期内,前3个因素的变化有限,而气温和降水表现相对活跃,对土地利用/覆被及景观结构变化的影响亦相对较大[11]。

研究区地处典型的内陆干旱区,草地是主要的植被类型,对降水量的变化非常敏感。从图2中降水变化曲线可以看出,研究区降水在1977—1990年波动上升,在1990—2006年先升后降。相应地从遥感卫片上可以看出研究区中部和东部沙漠边缘有大约130km2的区域,在1977—1990年时,由裸地转化为了草地,而在1990—2006年,该区又由草地转化为了裸地。可见降水的波动变化对草地类型的面积和结构有较大的影响。

图2 1977-2007年阜康地区降水量和气温年际变化

从图2中气温变化曲线可以看出,1977—2006年研究区气温呈现明显的升高趋势。随气温的升高,研究区南部高山的冰雪覆盖区逐步缩小,形成了大面积的裸露岩石,而研究区内水域类型主要为冰川,所以由气温升高引起的冰川融化为研究区水域面积减小的主要原因,整个区域的景观结构组成也因冰川融化而发生一定改变。此外,在干旱区MODS系统中,冰川是绿洲景观及其相关的水文和生态系统稳定和持续存在的核心[17],冰川的逐步缩小终将会给整个系统产生巨大影响。

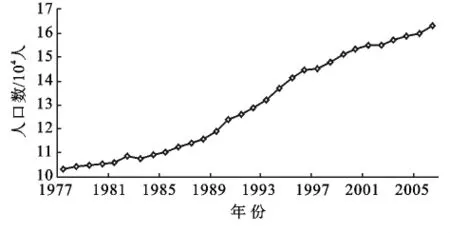

2.3.2 人口增长因素 人口是人类社会经济活动中最主要的因素,也是土地利用/覆盖及景观结果变化的直接驱动因素。根据资料和统计结果显示,1977年,阜康地区人口为10.33万人,到2006年人口达到16.28万,近30a内人口增加57.60%[18]。人口的不断增长,随之而来的是耕地大面积开垦以及城镇的扩张,居民建设用地和交通用的增加。1997—2006年耕地和建设用地增加,林地、草地、盐碱地减少,究其原因,主要还是人口增加所致。从图3可以看出,1988年以后,人口增长明显加快,致使1990—2006年研究区土地利用变化速度明显大于1977—1990年。

图3 1977-2007年阜康地区人口年际变化

2.3.3 政策及产业因素 除人口因素外,政策环境的改变和产业结构的调整也是阜康地区土地利用/覆被及景观格局变化的重要驱动因素。从1976年“文革”结束到1978年改革开放,再到1984年家庭联产承包土地制度的实施,这些政策充分调动了广大人们群众的生产建设积极性[18]。这一时期,建设用地面积增长迅速,草地开垦以及盐碱地改良扩大了耕地面积,景观斑块数目增多,密度增大,景观变得破碎而离散,多样性和均匀性减小。

进入20世纪90年代后,随着经济改革的推进,一些石油重工业企业、煤矿企业以及煤炭电力工业企业陆续在阜康开办和投产[19],工业的发展增强了人类土地开发的强度和频度。同期阜康地区对农业进行了产业结构调整,推动了农业开发向合理化方向发展。这一时期土地变化速度明显加快,景观离散程度增大的同时景观要素的多样性增加,空间分布也趋于均匀化。

3 结 论

(1)1977—2006年阜康地区土地利用/覆被变化显著,总体上表现为建设用地和耕地大幅增加,平均每年分别增加23.07%和2.75%,林地、草地、水域和盐碱地相应减少,水域的减小速度最快,每年减少2.17%。30a内整个研究区综合土地利用变化速度不大,但有明显加快的趋势。土地利用类型的转化方向主要为耕地、草地和未利用土地向建设用地转化,草地和盐碱地向耕地转化,水域向未利用土地转化,草地与林地以及草地与未利用土地相互转化。

(2)类型水平上,耕地和建设用地随面积的扩大,空间连通性增强,但在斑块形状上耕地趋于规则,而建设用地却趋于复杂;草地破碎度增加,形状趋于规则,连通性几乎没有变化。林地、水域和盐碱地随面积的减小和斑块密度的增多,破碎程度逐步增加,斑块大小趋于均匀,形状也趋于规则,分布更为离散,连通性减弱。未利用土地虽然面积减小,斑块密度也在减小,斑块分布反而趋于聚集,连通性增强。沙地斑块类型几乎没有变化。

(3)景观水平上,30a内研究区斑块数、斑块密度、分离度指数、多样性指数和均匀指数增加,而最大斑块指数和蔓延度指数减小。表明景观破碎度增加,斑块趋于离散和分离,空间连接性下降,各类型所占比例差距缩小,斑块大小趋于均匀,景观多样性水平提高,异质性增强。

(4)动力分析表明,由气温增加而造成的冰川融化是阜康地区水域减少的主要原因,同时降水的变化对草地变化有较大影响。但人口、政策和产业因素是阜康地区土地利用/覆被以及景观格局变化的主要驱动因素。其中人口增加的影响最直接,而政策环境的改善以及产业结构的调整起到很大的推动作用。尤其20世纪90年代后,随经济发展的加快以及产业结构的调整阜康地区地利用/覆被的变化速度明显加快,景观结构也趋于多样化和均匀化。

[1] 刘军会,高吉喜,耿斌,等.北方农牧交错带土地利用及景观局变化特征[J].环境科学研究,2007,20(5):148-154.

[2] 于兴修.中国土地利用/覆被变化研究的现状与问题[J].地理科学进展,2002,21(1):51-57.

[3] Luo Geping,Zhou Chenghu,Chen Xi,et al.A methodology of characterizing status and trend of land changes in oases:A case study of Sangong River watershed,Xinjiang,China[J].Journal of Environmental Management,2008,88(4):775-783.

[4] 李义玲,乔木,杨小林.干旱区典型流域近30年土地利用/土地覆被变化的分形特征分析:以玛纳斯河流域为例[J].干旱区地理,2008,31(1):75-81.

[5] 陈磊,李占斌,李鹏,等.陕西省丹汉江流域土地利用时空变化动态分析[J].水土保持通报,2011,31(5):149-153.

[6] 李欢,刘霞,姚孝友,等.蒙阴县土地利用景观格局动态分析[J].水土保持研究,2011,18(5):43-47.

[7] Naveh Z,Liebfenna A S,Landscape ecology,theory and application[M].New York:Springer-Vedag,1984.

[8] 伍星,沈珍瑶.长江上游地区土地利用/覆被和景观格局变化分析[J].农业工程学报,2007,23(10):86-93.

[9] 卢磊,乔木,周生斌,等.阜康市土地利用变化的景观格局特征分析[J].农业系统科学与综合研究,2010,26(3):149-155.

[10] 徐嘉兴,李钢,渠俊峰,等.洪泽湖地区土地利用与景观格局演变[J].长江流域资源与环境,2011,20(10):1211-1216.

[11] 胡玉福,邓良基,张世熔,等.基于RS和GIS的西昌市土地利用及景观格局变化[J].农业工程学报,2011:322-326.

[12] 冯异星,罗格平,周德成,等.近50a土地利用变化对干旱区典型流域景观格局的影响:以新疆玛纳斯河流域为例[J].生态学报,2010,30(16):4295-4305.

[13] 赵万羽,李建龙,陈亚宁.天山北坡区域生态承载力与可持续发展[J].生态学报,2008,28(9):4363-4371.

[14] 宋开山,刘殿伟,王宗明,等.1954年以来三江平原土地利用变化及驱动力[J].地理学报,2008,63(1):93-104.

[15] 李慧燕,常庆瑞,马廷刚,等.铜川市土地利用/土地覆被动态变化研究[J].水土保持通报,2011,31(2):211-215.

[16] 赵晓丽,汪潇,张增祥,等.河南省土地覆盖变化的时空特征分析[J].水土保持通报,2010,30(2):24-29.

[17] 秦大河,效存德,丁永建,等.国际冰冻圈研究动态和我国冰冻圈研究的现状与展望[J].应用气象学报,2006,17(6):649-656.

[18] 新疆统计局.新疆五十年[M].北京:中国统计出版社,2005:424-425.

[19] 昌吉州统计局.昌吉州辉煌六十年[M].乌鲁木齐:新疆统计出版社,2010:6-11.