回填湿陷性黄土地基强夯法有效加固深度影响因素分析

2013-12-04张军旗吴彦彪王德亮

张军旗,吴彦彪,王德亮

(1.河北建设勘察研究院有限公司,河北 石家庄050031;2.神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油项目建设指挥部,北京100011)

0 引言

近年来,强夯法以其工艺简单、加固周期短、相对成本低等优越性广泛应用于湿陷性黄土地基的处理,取得了良好的技术经济效果。湿陷性黄土地基采用强夯法处理,主要目的不外乎增加地基土的密实性、消除湿陷性、降低压缩性、提高承载力、降低透水性,往往以消除湿陷性的有效深度作为有效加固深度。

西北某回填湿陷性黄土地基强夯处理项目,施工完成后,在设计要求的有效加固深度内,部分区域土层湿陷性未完全消除,本文通过分析探讨其原因,供同行借鉴。

1 工程概况

该项目地处我国西北内陆,普遍存在湿陷性黄土,深度较深,且大面积回填区域密实度不足,处理面积170余万m2,根据设计要求,采用4000~12000 kN·m夯击能,其中一个10000 kN·m夯击能部位,施工完成后,部分区域有效加固深度(湿陷性消除深度)仅达到7 m左右,未能达到设计要求9 m的有效加固深度,湿陷性未完全消除区域见图1所示。

图1 设计有效加固深度内湿陷性未完全消除区域

1.1 施工参数

主夯夯击能10000 kN·m,间距5.5 m,正三角形布点,隔行分2遍完成,单点夯击次数≮15击;加固夯夯击能5000 kN·m,在两遍主夯夯点之间插点,单点夯击次数≮8击;满夯夯击能2000 kN·m,夯印搭接1/4,单点夯击次数≮3击。

1.2 强夯技术要求

每一夯点的最后两锤的夯沉量≯50 mm;地基处理的有效深度≮9.0 m。

1.3 地层及地下水情况

①素填土(Q4ml):为原地貌低洼地段在场地整平时堆积碾压而成,主要由粉土、卵石及粗砾砂组成,组成成分、密实度差别较大,均匀性差,层厚0.50~8.10 m,施工前进行了2次回填;

②黄土状粉土(Q3al):褐黄色,稍湿,稍密~中密,无光泽反应,干强度低,韧性低,微孔隙与虫孔发育,含少量石膏等盐类结晶物,局部夹有厚度为10~40 cm的碎石土薄层,层厚1.00~7.20 m;

②夹卵石(Q3al+pl):灰褐~红褐色,中密~密实,母岩成分主要为石英砂岩,微风化,亚圆状,卵石普遍粒径在20~50 mm,局部夹漂石,粒径达200 mm,充填物主要为粉土、砾砂,级配良好,局部为圆砾和砾砂,局部地段分布,层厚2.00~3.30 m;

③黄土状粉土(Q3al):褐黄色,稍湿,中密~密实,无光泽反应,干强度低,韧性低,微孔隙与虫孔发育,含少量砾石,局部包含少量石膏等盐类结晶物,该层局部地段分布,层厚0.60~6.30 m;

③夹卵石(Q3al+pl):灰褐~红褐色,密实,母岩成分主要为石英砂岩,微风化,强度高,亚圆状,卵石普遍粒径在20~50 mm,局部夹漂石,粒径达500 mm,充填物主要为粉土、粗砾砂,级配良好,局部为圆砾和砾砂,层厚0.50~5.50 m;

④1强风化砂质泥岩(E):棕红~褐黄色,砂状结构,层状构造,强风化,岩心呈砂砾状或土柱状,手可捻碎,浸水极易崩解与软化,强度低,层厚0.50~3.50 m;

④2中风化砂质泥岩(E):棕红~褐黄色,砂状结构,层状构造,中风化,岩心呈土柱状,手可捻动,浸水极易崩解与软化,强度低,区域地质资料显示该层厚度>50.0 m。

在钻探揭露深度范围内未见地下水。

2 原因分析

2.1 夯击能量和夯击次数

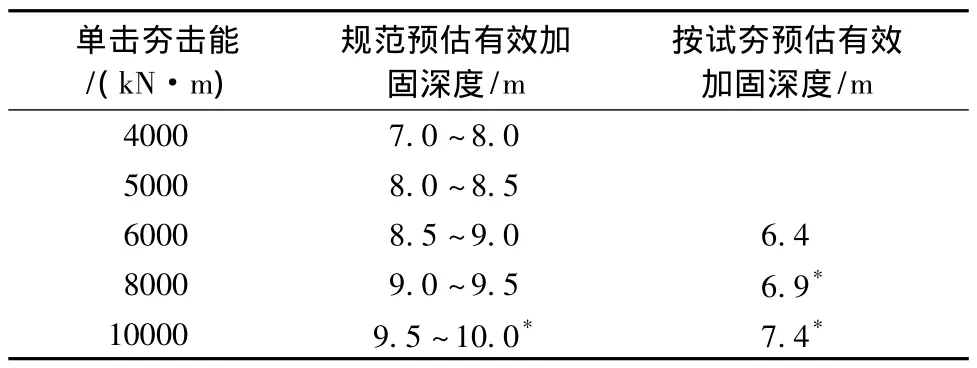

夯击能量和夯击次数是影响有效加固深度的首要因素,事情发生后,经查验施工记录,夯击能量和夯击次数能够完全符合设计要求。本区域进行了6000 kN·m试夯(未进行10000 kN·m试夯),有效加固深度为6.4 m,根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)6.2.1款,“强夯法的有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定,在缺少试验资料或经验时可按表6.2.1预估”,由此推断本区域10000 kN·m夯击能有效加固深度见表1。

表1 推断本区域10000 kN·m夯击能有效加固深度

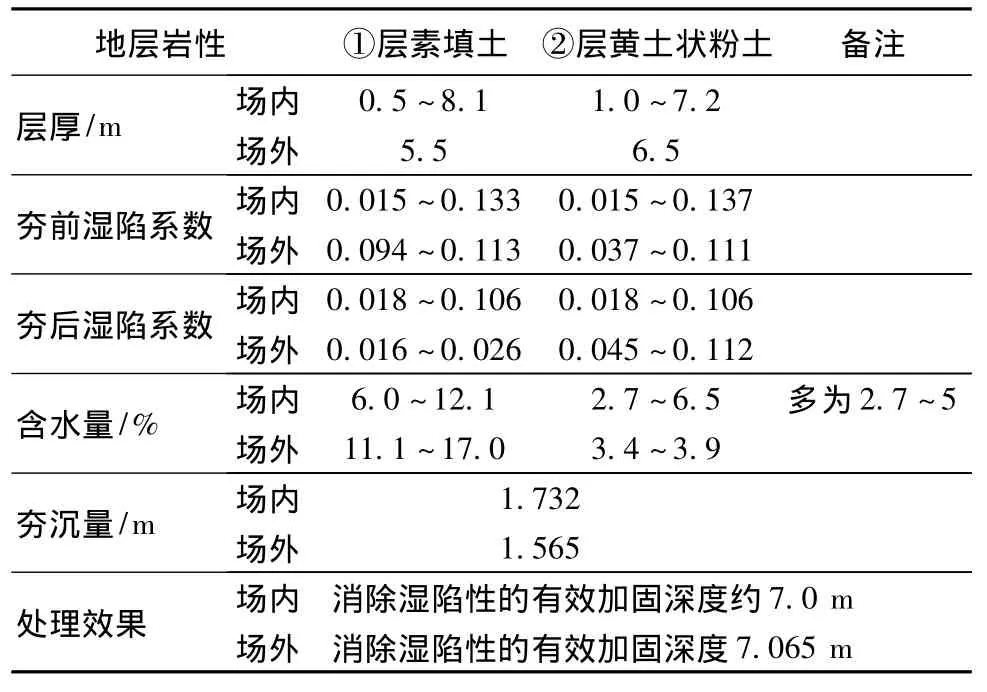

由表1可知,本区域10000 kN·m夯击能所能消除湿陷性的有效加固深度约为7.4 m,与实际部分区域有效加固深度约7.0 m接近,由此初步推断夯击能选取小是未能达到设计有效加固深度的主要原因。为慎重起见,决定在该区域北侧未夯区域选取一块地层基本接近的场地,按照原强夯施工参数进行一组对比试验验证。对比试验结果见表2。

表2 场内场外对比试验结果

由表2可以看出,此区域消除湿陷性的有效加固深度应为7 m左右,设计夯击能选取偏小是未能达到有效加固深度的主要原因。

2.2 地基土的含水量

大量实践资料显示,地基土含水量的适宜性也是影响湿陷性黄土强夯有效加固深度的主要因素。

根据岩土工程勘察报告,本区域天然含水量2.7% ~12.1%,且多为2.7% ~5%,最优含水量约为17.0%,根据《强夯法处理湿陷性黄土地基技术规程》(DBJ 61-9-2008)3.1.5款,勉强处于“可采用”强夯的土层含水量范围;场外对比试验①层素填土含水量偏高,经处理后的土体湿陷性相对较低,也反映出含水量因素对强夯效果的影响程度。故地基土的含水量偏低,也是未能达到设计有效加固深度的主要原因。

2.3 不同土层的厚度及埋藏顺序

经查阅场区早期地形地貌资料,对照岩土工程勘察报告,发现设计有效加固深度内湿陷性未完全消除区域早期地貌是个“冲沟”,设计有效处理深度以下仍然存在着深厚湿陷性黄土层,如图2所示,由于松散层压缩模量相对较小,在上部荷载P作用下,土体会产生明显塑性变形,即产生压缩变形量h2,夯沉量H2为待处理的湿陷性土层压缩变形量与下卧松散层压缩变形量之和;因上部为湿陷性土层,下部为松散土层,夯沉量变大,松散下卧层吸收并消耗了大量能量,大大削弱了夯击能有效作用的发挥,严重降低了上部土体的强夯处理效果。

图2 下卧层为松散层时强夯效果示意图

而设计有效加固深度内湿陷性完全消除区域,设计有效加固深度下即为密实的卵石层(或基岩层),如图3所示,在上部荷载P作用下,卵石层不能产生明显变形,消耗了很少的能量,绝大部分能量作用在了待处理的湿陷性土体上,夯沉量H1即是湿陷性土层的压缩量,保证了设计有效加固深度内湿陷性的消除。

2.4 回填土层的密实程度及强夯设计参数

图3 下卧层为密实卵石层时强夯效果示意图

施工前本区域进行了2次回填平整,尤其设计有效加固深度内湿陷性未完全消除区域,回填土松散、厚度大。土体密实度高,有效应力传递的效率就高,土压力可影响至深部土体;土体密实度低,土压力在向下传递过程中,上部土体首先被压密,土粒充分接触,有效应力增大到一定程度时才能进一步影响下部土体。因此,对于小能量强夯,“浅层密实层”将影响能量的深层传递,但对于大能量强夯,相对松散的土体要消耗更多的能量,上部松散土层的存在,制约了土颗粒间的有效应力传递,致使设计有效加固深度内存在土层湿陷性未完全消除的现象。故本区域设计参数选取时,未考虑先选取中能量强夯,再进行大能量强夯,没有达到理想的处理效果。

3 几点体会

地基土有效加固深度的影响因素,《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)提到了夯锤重和落距(夯击能)、夯击次数、锤底单位压力、地基土性质、不同土层的厚度及埋藏顺序、地下水位等,实际操作时,应注意以下几点:

(1)试夯场地选取时,应充分考虑上述分析的影响因素,选取有代表性的薄弱地段进行试夯,方可获得可靠的设计数据;

(2)地基土的含水量对于消除湿陷性的有效加固深度影响很大,应引起足够重视;

(3)有效加固深度下埋藏土的密实程度也是影响强夯处理效果的重要因素;

(4)选取强夯参数时,应充分考虑回填土层的密实程度,选择适宜的强夯能级,必要时选择先小后大的组合能级强夯,以达到理想的处理效果。

[1]JGJ 79-2002,建筑地基处理技术规范[S].

[2]DBJ 61-9-2008,强夯法处理湿陷性黄土地基技术规程[S].

[3]杨天亮,叶观宝.高能级强夯法在湿陷性黄土地基处理中的应用研究[J].长江科学院院报,2008,25(2):54 -56.

[4]郭春平.强夯法处理湿陷性黄土工程实践[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2011,38(6):59 -61.

[5]夏世龙,李利侠,陈惠芳.强夯法在湿陷性黄土地基中的应用[J].施工技术,2011,40(2):63 -65.