论气候压力下的跨国水体协议

2013-12-03付恒阳潘红霞

付恒阳,潘红霞

(长安大学a.地球科学与资源学院;b.环境科学与工程学院,西安 710054)

所谓跨国水体就是分布或流经2个或2个以上国家领土的河、湖、地下水等水体[1]。据统计,世界上有超过260条河流和近270个地下含水层被2个或多个国家分享[2]。根据国际经济法的基本原则,国家对其境内自然资源拥有永久性主权、所有权和不可侵犯权。因此,跨国水体的特殊性决定了各流域国对流经其领土的河流河段享有主权[3]。就像石油资源造成了国家间争论一样,跨国水资源也在国际政治冲突中长期扮演着一个重要角色。

近些年来,随着对跨国水体认识的提高,有关跨国水资源的争论正通过外交手段逐步地得以解决。目前已签订了大约300个跨国水体协议[4],水资源分享正成为合作和谈判的源泉。但各流域国之间的政治、社会和意识形态的差异使跨国水资源管理困难重重。未来的压力,尤其是气候变化,使跨国水体管理进一步复杂化。

气候变化不可避免地会影响河流径流的形式、时间和强度,河流的来水过程、供水过程和蓄水过程。这意味着在制定跨国水体协议时,仅参考过去的气候状况是不够的,应很好地预言未来气候变化的影响。所以,为了科学开发和利用跨国水资源,减少流域国之间有关水方面的冲突和减轻气候变化带来的不利影响,制定较完善的跨国水体协议尤其需要。

1 气候变化对跨国水体的影响

全球变暖已是一个不争的事实,大量的证据表明我们正经历一个更温暖和气候更加多变的世纪。一致认可的是,21世纪全球气候变化趋于变暖,未来几十年人为产生的增暖率每10年将增加0.1~0.2℃[5]。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次预测报告表明[5]:未来全球气候变化会使许多干旱区变得更干旱,湿润区变得更湿润,大量的降雨有可能发生在高纬度地区,而大部分亚热带地区降雨量会减少,预计到2100年,许多高纬度地区降雨量会增加10%~20%,而一些亚热带地区会减少10% ~20%(见图1);到21世纪末,全球极端干旱的面积预计会增加10% ~30%;今后每100年极端干旱事件的数量和平均干旱持续时间会增加20%或更多;夏季欧洲南部降雨量会减少,温度增高,随之带来的是蒸发量加大,土壤水分减少,这不可避免地会造成干旱的频率和强度增加。

水循环是气候大系统的一个组成部分,气候变暖无疑会加速全球水循环。这无论是对全球还是对区域性地方水资源都有极大的影响,给全球水资源管理带来更大的挑战。气候变暖对跨国水体会造成以下影响:

图1 预测的21世纪降水变化图Fig.1 Prediction of precipitation change in the 21st century

(1)在21世纪,一些极端气候事件会变得更加频繁,区域更广泛,一些地方的平均年降雨量会增加,而在另一些地方会减少[5],造成历史经验得到的跨国河流的平均年径流量不再可靠,从而影响跨界流域国家持续的工农业和生活供水,同时年径流量的改变也会影响水生态系统,促使或加速某种水生动植物的消亡。

(2)未来气温升高会加速高山积雪和永久冻土的融化,在许多河流,洪峰会从春天转移到冬天[5],这无疑会影响依靠冰雪融化提供水源的跨界河流的水平衡,造成河流流量的增加和更早的大潮高峰的排泄[6]。

(3)未来气候变化会使世界上越来越多的地方受到干旱的影响[5],使处于这些地区的跨国水体周围的用水问题更加突出。而在一些湿润地区,持续的暴雨事件,使处于该区的跨国河流洪水的级别和频率都会增加。

(4)密集的热带气旋活动作用下频繁的热浪会席卷更多的大陆区域,促使河流水温增加,影响水的温度和结构,造成水质恶化[6]。

2 跨国水体和跨国水体协议

全世界有44个国家至少80%的国土面积位于国际河流流域之内,全球约有40%的人口生活在国际河流流域之中[7]。跨国河流流域覆盖了地球陆地近一半面积[7]。

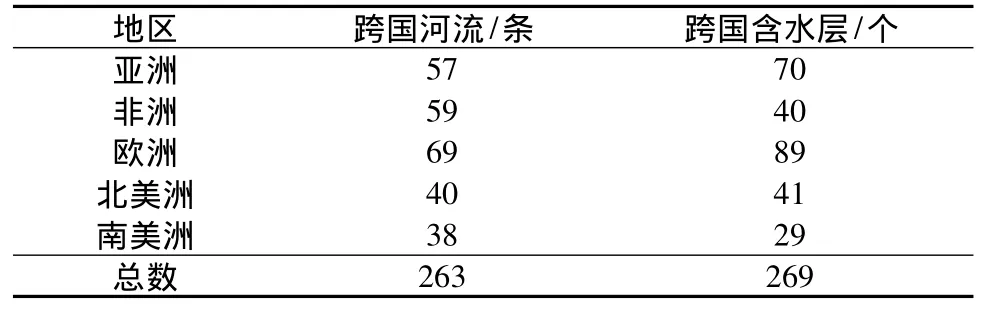

1958年,联合国出台了第一个国际跨国河流综合信息,鉴定了166个主要跨国河流[8]。1978年,联合国作了更新,鉴定了214个跨国河流[8]。2002年,沃尔夫(Wolf,A.T.)和他的几个同事鉴定了263条跨国河流,把世界上的岛屿国家也包括在内[9](见表1)。

表1 世界跨国水体及含水层统计表[9]Table 1 Statistics of the world’s transboundary rivers and aquifers[9]

对跨国河流的研究成果丰富,但有关跨国界地下含水层的信息很少。2009年10月,联合国教科文组织发行了跨国含水层地图集,鉴定了269个跨国含水层(见表1)。鉴于跨国含水层空间的不确定性,该地图集没有编辑跨国含水层的面积。由于全世界90%以上的可用淡水来源于地下含水层,大约有20亿人完全靠抽取地下含水层的水生活[2],且含水层是众多河流的重要补给源,所以研究跨国含水层很有价值,对解决水资源共享国之间的政治争端也有一定的意义。

19世纪中期,为了共享莱茵河,出台了世界上第一个跨国水体协议。该协议制定了许多条例,用于沿莱茵河的航运、渔猎和抽水。后来,出于水资源分享和解决跨国水体相关冲突的需要,各种跨国水体协议陆续出台,在现有的大约300个跨国水体协议中,有145个协议是在20世纪制定的[4],同一条河流在不同的国家间会有多个协议出现(见图2)。

图2 全球跨国河流协议数量分布图[9]Fig.2 Distribution of the number of transboundary water agreements in the world[9]

3 跨国水体协议的现存问题

为应对气候变化,一个跨国水体的有效管理需要涉及该水体所有流域国的参与。事实上,尽管许多跨国水体流经2个以上国家,但86%的跨国水体协议都是双边协议[10],这表明许多本应该参与协议制定的国家被排除在外。如尼罗河条约只是埃及和苏丹谈判的结果,而上游的其它8个国家并没有包括在内[11]。

出于利益方面的考虑,各个协议关注的焦点不尽相同(见表2)。在现今所有跨国水体协议中,考虑最多的是水力发电和水分配问题[12]。就水分配方面,25%的跨国水体协议要求平等分配,剩余的规定了每个合约国具体分配量[12],这种固定的水量分配很难适应不断变化的气候及社会状况。

表2 20世纪签订的跨国水体协议的关注焦点[11]Table 2 Focuses of transboundary water agreements signed during the 20th century[11]

无论是气温的升高还是其他极端气候(如洪水),以及人类活动的作用(如盐分的升高和有害物质的增加),水质都会受到一定的影响。目前许多跨国水体协议就水质问题关心不够(见表2),缺少水质综合管理策略。这样的疏忽在20世纪50—60年代给墨西哥农民带来了麻烦,尽管就科罗拉多河问题,美国和墨西哥签订了相关协议,但由于没有过多考虑水质问题,科罗拉多河水不断增加的含盐量造成了墨西哥农民庄稼减产[13]。

气候变化会影响到整个水循环系统,包括地下水。虽然现今出台了许多跨国水体协议,但常常忽略掉了参与水循环的一些重要成分,尤其是地下水,多被排除在外。即使在协议中提及地下水,也仅仅是作为水污染的参考因素。然而,由于全世界大部分可用淡水来源于地下含水层,地下水本应是关注的重点对象。近年来,在南美制定的瓜拉尼含水层协议是个积极的进步。瓜拉尼含水层是世界上最大的含水层,由巴西、乌拉圭、巴拉圭和阿根廷4个国家分享。2010年8月,4个国家签署了关于瓜拉尼含水层协议,制定了许多地下水系统可持续管理条例[14]。尽管这个协议中许多条款软弱无力,但却是有关跨国含水层协议少有的一个,在含水层合作管理方面迈出了重要一步。

现有跨国水体协议大都缺少监管、执法和解决冲突的程序。仅一半的协议中包含监管条款,且大部分监管只涉及一些最基本的成分,操作时软弱无力[12]。再者,22%的协议没有制定解决争议的条款,32%的协议在解决争议方面只是一些不完整的或模棱两可的条款[12]。

4 构建灵活的跨国水体协议

随着气候多样性的增加,现存的水资源管理实践不再那么有效。气候变化引起的诸多潜在问题会增加跨国水体水质和水量的不确定性。然而大部分跨国水体管理都假定认为未来水量和水质不发生变化,没有充分考虑不断变化的气候状况[15],为了预防和减少未来气候变化带来的负面影响,有必要制定各种灵活机制融入到现今的跨国水体协议中。

4.1 灵活的水分配策略

传统协议中,水的适时和适量的配给是基于历史记录。鉴于气候的不断变化,把历史记录作为未来状况的指示器已不再可靠,气候改变引起的潜在问题会增加跨国水体水量的不确定性。所以一个充分而又有效的跨国水体协议要考虑气候变化带来的不确定性,既要考虑到由于极端气候事件(如持续的干旱)造成的水资源可利用量的意外变化,同时也应考虑到由于一个或多个国家经济基础或社会改变造成的水需求变化,应突出强调怎样让合约国适应可变动的水分配,如灵活的水流量及水流分配时间。

为适应水流的多样性,跨国协议可尝试制定一些灵活的制度。如协议中可规定,为了共同应对持续的极端气候状况造成的严重影响,在必要时上游国可给下游国输送最少的水流。这促使下游国会认真考虑如何适应最少水流量供应状况,上游国认真考虑如何保证一直有能力给下游国提供一定的输水量。如美国和墨西哥之间的格兰德河协议明确规定,在极端干旱年份里,允许墨西哥给美国配送最小水流,但第二年墨西哥要输送更多水量以弥补美国的损失。另一个例子是科罗拉多河协议,2007年,美国出台了科罗拉多河联合管理暂行条例,规定上游区在干旱和水库低水位情况下可减少对下游其它7个州的配水。同时规定,当下游区宣布水短缺时,上流区储存的水要及时输送给下游,以缓解下游区水短缺状况。

4.2 精确的数据和信息交换

一个有效的跨国水体协议应在气候、社会和经济不断变化情况下,尽可能满足所有流域国家不同用水目的,着力使水资源得到最佳利用。这需要充分联合水资源工程、生态、经济和其他技术学科专家的专业知识和分析能力。反过来,科学的分析要求精确的数据和信息。数据和信息应包含但不仅仅限制在以下几个方面:气候、水文、水工程、水抽取、废水处理、水质监管、水发展规划和水消费需求等。每个流域国都有责任和义务提供精确的数据和信息,这是制定科学高效的跨国水体协议的基本保障,然而,回顾大量的跨国水体协议,许多国家出于政治的关心,没能实现充分、精确的数据和信息分享,这也许是制定一个有效的跨国水体协议的最大障碍。

4.3 综合的水质管理

气候变化不仅会影响河流的水量,而且有可能造成某些区域水质的恶化。如:海平面的上升会加速海水对三角洲地下含水层的入侵;由于上游淡水量的减少或污染,一些河流下游的水变得不可用。所以,有必要在协议中强调国际合作,共同分析、评估和应对气候变化对水质造成的影响。历史上,由于水质问题引起的国际争端屡见不鲜,一个好的解决方法是建立跨国水质标准,阻止、控制和减少跨国水体的污染,保证所有流域国都可用到干净水;定期评价当前跨国水体水质是否符合每一个流域国用水设计要求;通过所有流域国提供的水质测量数据,建立一个水质测量中心数据库和一个沿跨国水体用水者数据库,促进不同国家间和谐用水;制定修改水质标准的相应程序以适应气候变化和未来需要。

4.4 应对极端事件的策略

现今一些跨国水体协议已包括了应对极端事件(如干旱)的策略,这些协议有很好的参考价值。然而更多协议只强调干旱对水分配计划的影响,而洪水的影响常被忽略。洪水对下游国家具有极大的威胁,在一些地区,由于气候的改变,洪水的频率和强度都可能增加。这些风险的管理不当会带来灾难性的后果。近来的研究表明,在缺少跨国水体协议情况下,洪水造成的损失更大,如1985—2005年期间有43条跨国河流由于缺乏共同管理,跨国洪水频繁发生[15]。

跨国水体的联合管理可以减少洪水风险。如:在哥伦比亚河协议中考虑了对洪水的联合管理,要求位于上游的加拿大在特殊时期调整用于水力发电的大坝蓄水,以减轻美国的洪水泛滥;在湄公河可持续发展协议中,规定了该河道水流的最大流量,上游大坝的运行一定要不断调整来满足这一要求。所以,用于洪水管理的流域间合作是至关重要的,把洪水管理条约融入到跨国水体协议中是一个减少风险的有效工具。

4.5 跨国水体协议的修订

作为一个完善而高效的跨国水体协议,应允许协议中的条款随时间的发展而发展,积极应对气候、水文、经济、社会甚至政治状况的变化。河流的水文动态是非线性的,人口和经济的增长导致水资源需求的增加,水质标准在更新,有关水的科学技术在不断提高,对生态的社会看法也在转变。全球气候变化会造成水循环的极大变化,且变化也许比预想的更剧烈、更频繁。为适应不断变化的水文、社会和气候,修订原有的协议是必要的。如科罗拉多河协议,1922年以来,该协议共作了317次修订[16]。对于任何一个跨国水体协议,通过鼓励创新和多样性,其中的条款和规则可得到最好地实施和发展。

成功的跨国水体协议固然有很好的参考价值,但没有任何2个协议是完全一样的,每一个都是在独特的环境条件下制定的,体现出不同的关注点,各自有一系列的局限性。另外,气候变化在不同的流域影响不同,所以,在参考别的协议时应弄清楚该协议具有哪些优缺点,扬长避短。

4.6 联合管理委员会的成立和完善

在气候不断变化的状况下,联合委员会在跨国水体管理中起重要作用。目前全球只有106个跨国水体联合委员会,但成员多是两国代表,很少是多国参与[16],且这些委员会的角色和权利参差不齐。而理想的委员会应包括所有的水体流域国,并赋予他们管理和执行权。然而,这样的“超国家”权利被一些国家政体视为一种威胁,担心剥夺了部分国家政权[18]。

制定能有效应对气候变化的跨国水体协议离不开该水体所有流域国参与的联合管理委员会。联合管理委员会可以履行各种角色,如:协议的制定、实施和监督;为可持续的跨国水体管理出谋划策;尤其可以召集一些技术专家就某一水体研发一个模型并制定一个适应气候变化的方案,帮助所有流域国更好地理解气候变化的潜在影响,为贯彻执行新的适应性工作指明方向。例如,莱茵河保护国际委员会近来发表了就该区未来气候变化的评论,预言了对莱茵河水域的影响[19]。该委员会通过建立各种水文模型,证明存在冬天水径流量会增加,夏天水径流量会减少的风险,故要求调整水管理政策以适应气候的变化,为此,该委员会成立了一个气候变化专家小组,评估气候对水质和水流量的影响,帮助拟定水文方案,找出适应办法。

5 结论

(1)充分考虑气候变化的影响,构建完善的跨国水体协议。不仅要考虑历史的气候因素,还要充分预测未来的气候状况;不仅只针对跨国河流,而且要关注跨国含水层。

(2)修订原有协议,提高其灵活性。为适应不断变化的水文、社会和气候,有必要对原有的协议定期修订;制定灵活机动的水分配条款和一致认可的水质标准,实现水资源的最优化利用。

(3)鼓励和提高数据及信息共享,积极应对气候变化可能造成的极端事件。通过精确的数据和信息共享,为建立科学的跨国水体协议奠定基础,帮助找到效果更好、效率更高的防治极端气候事件的方法。

(4)成立和完善联合管理委员会,建立联合监管规划。联合管理委员会有助于完善的跨国水体协议的制定、实施和监管,也有助于提高国家间的合作、信息交换及数据收集能力,扩大和加深水体共享国对气候变化影响的理解及对水管理中脆弱点的认识,进而改善其水文、社会和经济模式。

[1]李佩成,郝少英.论跨国水体及其和谐开发[J].水文地质工程地质,2010,37(4):1 -4.(LI Pei-cheng,HAO Shao-ying.Discussion on Cross-borderWater Bodies and Its Harmonious Development[J].Hydrogeology & Engineering Geology,2010,37(4):1 -4.(in Chinese))

[2]UNESCO(United Nations Educational,Scientific,and Cultural Organization).Atlas of Transboundary Aquifers:Global Maps,Region,Cooperation,and Local tortes[K].Paris:UNESCO International Hydrological Programme Press,2009.

[3]冯 彦,何大明.国际河流的水权及其有效利用和保护研究[J].水科学进展,2003,14(1):124-128.(FENG Yan,HE Da-ming.Study on Water Right,A-vailable Utilization and Protection of Water Resources in International Rivers[J].Advances in Water Science,2003,14(1):124 -128.(in Chinese))

[4]UNEP/OSU(United Nations Environment Programme and Oregon State University).Atlas of International Freshwater Arrangement[K].Kenya,Nairobi:UNEP Press,2002.

[5]IPCC.Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[R].New York:IPCC,2007.

[6]DRAPER S E,KUNDELL J E.Impact of Climate Change on Transboundary Water Sharing[J].Journal of Water Resources Planning and Management,2007,133(5):405-412.

[7]刘 恒,耿雷华,钟华平,等.关于加快我国国际河流水资源开发利用的思考[J].人民长江,2006,37(7):32 -33,49.(LIU Heng,GENG Lei-hua,ZHONG Huaping,et al.Reflections on Accelerating the Development and Utilization of China’s International River Water Resources[J].Yangtze River,2006,37(7):32 - 33,49.(in Chinese))

[8]UN(United Nations).Registry of International Rivers[K].Oxford:Oxford University Press,1978.

[9]Oregon State University.The Program in Water Confl Management and Transformation[EB/OL].(2012 -03-25)[2012-05-19].http://www.transboundarywaters.orst.edu/

[10]WOLF A T.International River Basins of the World[J].International Journal of Water Resources Development,2002,15(4):387-427.

[11]JAGERSKOG A,PHILLIPS D.Human Development Report Office Occasional Paper:Human Development Report 2006[R].Brussels:UNDP,2006.

[12]HAMNER J H,WOLF A T.Patterns in International Water Resource Treaties:the Transboundary Freshwater Dispute Database[J].Colorado Journal of International Environment Law & Policy,1997,157:157-177.

[13]HUNDLEY N.Dividing the Water:A Century of Controversy Between the United States and Mexico[M].USA,Los Angeles:University of California Press,1966.

[14]International Water Law Project.Documents[EB/OL].(2005-09-20)[2012-05-26].http://www.internationalwaterlaw.org/documents/

[15]BAKKER M.Transboundary River Floods and Institutional Capacity[J].Journal of American Water Resources Association,2009,45(3):553 -566.

[16]MCCAFFREY S C.The Need for Flexibility in Freshwater Treaty Regimes[J].Natural Resources Forum,2003,27(2):156-162.

[17]UNEP/OSU(United Nations Environment Programme and Oregon State University).Atlas of International Freshwater Arrangement[K].Kenya,Nairobi:UNEP Press,2002.

[18]FISCHHENDLER I.Legal and Institutional Adaptation to Climate Uncertainty:A Study of International Rivers[J].Water Policy,2004,6(4):281-302.

[19]ICPR(International Commission for the Rhine).Analysis of the State Climate Changes So Far and on the Impact of Change on the Water[R].UK:ICPR ,2009.