新版地震区划图地震活动性模型与参数确定1

2013-11-26高孟潭谢富仁

潘 华 高孟潭 谢富仁

1)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

2)中国地震局地壳应力研究所,北京 100085

引言

新版《中国地震动参数区划图》编制中采用了我国特有的CPSHA概率地震危险性分析方法,与1990年版《中国地震烈度区划图》和2001年版《中国地震动参数区划图》编制采用概率地震危险性分析方法相比,新版地震区划图提出了三级潜在震源区划分方案2全国地震区划图编制地震带与潜在震源区划分工作组,2010. 中国及邻区地震区带和潜在震源区划分工作报告.,以更加细致地表述我国地震活动的空间不均匀性特征,并构建了相应的地震活动性模型3全国地震区划图编制地震活动性参数确定工作组,2011. 中国地震动参数区划图地震活动性参数确定工作报告.。本文将重点介绍新版地震区划图基于三级潜在震源区划分的地震活动性模型及其相应的地震活动性参数的确定思路,为更好地认识与理解新版地震区划图提供参考。

1 CPSHA方法及其地震活动性模型

概率地震危险性分析(PSHA)的基本思路是,首先建立区域地震活动性概率模型,然后依据特定的地震动预测模型,评价区域地震活动对场点产生的地震动水平的概率分布特征,从而确定具有概率含义的地震危险性曲线。

在地震活动性模型构建时,首先在场点周围根据地震构造条件鉴定出所有在未来可能发生地震的地区,然后从影响场点地震危险性的地震位置、震级大小和频度等方面,来描述这些可能发生地震的地区在地震活动性上的概率特征,从而得到地震活动性概率模型。

1.1 PSHA方法的地震活动性模型

PSHA方法中以潜在震源区来表征未来可能发生地震的地区,区域地震活动被划分到各个潜在震源区中。根据场点周围所有潜在震源区的地震活动性模型,综合构建出区域的地震活动性模型。

经典的PSHA方法潜在震源区地震活动性模型通常满足3个基本假定:潜在震源区地震震级分布满足截断的G—R关系;潜在震源区内各点地震分布满足均匀分布;潜在震源区的地震发生满足泊松分布(Cornell C.A., 1968)。

1.2 中国CPSHA方法及其对地震活动性模型的改进

中国地震活动以板内地震活动为主,在空间上表现出多个层次的不均匀性1全国地震区划图编制地震活动性参数确定工作组,2011. 中国地震动参数区划图地震活动性参数确定工作报告.,既有地震成带分布的较大尺度不均匀性,也有地震带内与活动构造分段等中小尺度地震构造条件相关的次级地震活动不均匀性,而这种不均匀性对局部地震危险性的控制是非常显著的。为更细致地反映地震活动的不均匀性,潜在震源区的尺度不能太大,以与中小尺度地震构造条件匹配,但在这样的地震构造条件下,可发生地震的震级范围较窄,较大地震的重现期也相对较长,不能满足G—R分布、泊松分布等统计假定。因此,经典的PSHA方法在我国的应用存在不适应的问题。

我国在编制具有概率含义的“中国地震烈度区划图(1990)”(简称“三代图”)时,在PSHA方法的主要技术框架下,重点对地震活动性模型进行了改进,提出了两级潜在震源区方案,以细致地刻画地震活动空间不均匀性(国家地震局,1996)。该方法称为考虑地震活动时空不均匀性的概率地震危险性分析方法(简称CPSHA方法)。该方法成功地应用于我国三代图的编制工作,并成为概率地震危险性分析的主要方法。2001年编制的“中国地震动参数区划图(2001)”(简称“四代图”),沿用了CPSHA方法(胡聿贤,2001)。

CPSHA方法在地震活动性模型构建时,采用地震统计区和潜在震源区组合来共同表征在未来可能发生地震的地区。区域未来地震活动被划分到各个地震统计区中,在统计区内又继续划分到各个潜在震源区内。以地震统计区来表述地震活动在较大尺度(地震带或多个地震带)上空间不均匀性,以潜在震源区来表述局部地震构造条件差异导致的较小尺度的地震活动空间不均匀性。在地震统计区上,主要反映地震活动的总体特征,如地震活动的震级分布、频数分布特征;在潜在震源区上,主要反映地震活动在空间上的差异分布。CPSHA方法使得概率地震危险性分析方法能够更好地,同时也更加灵活地刻画和表征地震活动的空间不均匀性。

CPSHA方法地震活动性模型满足三个基本假定:①在地震统计区内,地震活动的震级分布满足截断的G—R关系;②地震统计区内地震发生满足泊松分布;③地震统计区内地震活动在不同潜在震源区之间为不均匀分布,而在潜在震源区内地震活动则满足均匀分布(卢寿德,2006)。

CPSHA方法地震活动性模型与经典PSHA方法的主要差别,也是其重要的特征,就是CPSHA方法中的地震活动性模型是建立在地震统计区与潜在震源区构成的层次性组合潜在震源区模型上,一个组合源一套参数。

2 新版区划图地震活动性模型

新版“中国地震动参数区划图”(简称“五代图”)编制中,继续沿用了适用于我国地震活动特点的CPSHA概率地震危险性分析方法,但是对潜在震源区模型进行了改进。

2.1 三级潜在震源区模型

CPSHA方法中采用层次性组合的潜在震源区,在编制三代图、四代图时,均采用了二级潜在震源区方案,即地震统计区(地震带)与潜在震源区。在近 20年的应用中,也发现二级潜在震源区模型尚存在一些缺陷。

二级划分中的潜在震源区主要依据地震构造和地震活动密集等标志划分,对构造控制的地震活动性反映较好。我国地震活动性研究成果表明,不同震级段地震活动的空间分布特征表现出较大的差异,强震受断裂构造控制较为明显,而中小地震活动分布较为弥散,发震构造标志并不清晰。因此,对于一些地震构造认识较为模糊的地震活动,尤其是中等强度地震活动,由于难于确定和明确划分相关的潜在震源区,地震危险性评价时往往对这部分地震活动的地震危险性估计不足,在一些活动构造不发育地区或中强地震活动区,问题表现得更加突出。此外,我国地震活动在地震带内部不同的段落和部位,还表现出中小地震活动水平和强度分区、分段的差异,现有的二级划分过于注重局部构造条件(如:活动断裂)的差异,而对地震带内部关联于更大尺度地震构造单元或背景的分区、分段性地震活动性的差异,表征得不够充分。

针对上述不足,为合理考虑不同震级段地震活动空间分布特征的差异,重视中强地震活动的地震危险性影响,在五代图编制中在二级潜在震源区模型的基础上,提出三级潜在震源区模型,以更好地表述地震活动的空间不均匀性。

三级潜在震源区模型由地震统计区、背景地震活动潜在震源区(简称背景源)和构造潜在震源区(简称构造源)构成。地震统计区根据地震活动大尺度分区分带的特征确定,通常基于地震带或多个地震带的联合来划分;背景源重点依据地震区带中不同部分和段落在地震构造背景上的差异,及其对地震活动性的影响确定,通常以中等尺度的地震构造分区或多个地震构造分区的联合来划分;构造源重点依据局部构造条件及地震活动分布特征确定,通常基于活动构造或多条活动构造的联合、深部地球物理场的特征、地震条带或其他密集分布特征等局部地震构造表现来划分。地震统计区用以反映地震活动的总体统计特征;背景源用以反映不同地震构造环境中中小震级地震活动特征的差异;构造源用以反映局部构造相关的地震活动特征。地震统计区内地震活动性的不均匀性,由构造源上的中强地震活动性和背景源上中小地震活动性共同表现出来。

2.2 基于三级潜在震源区划分的地震活动性模型

三级潜在震源区划分中,首先划分地震统计区,在地震统计区内划分背景源,在背景源内再根据局部构造条件划分构造源。背景源的震级上限小于其所包含的构造源的震级上限,是只能发生中小震级地震的背景性潜在震源区,构造源上则能够发生不超过其震级上限的各震级地震,但对于中小地震活动,在构造源上相对于背景源空间分布更加密集,以反映构造对地震活动的控制。

三级潜在震源区模型依然采用CPSHA地震活动性模型的三个基本假定(参见上面的1.2节),但在地震活动性的空间分布不均匀性的表述上内涵更加丰富。在中小震级段,地震活动的空间不均匀性由构造源和背景源共同表达,这点与二级潜在震源区模型不同。而在中强震级段,地震活动的空间不均匀性仅由构造源表达。

3 地震活动性模型概率表达与地震危险性计算

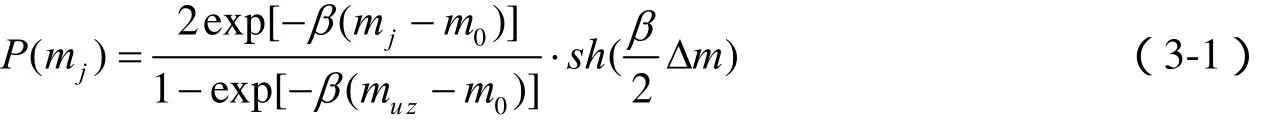

根据CPSHA地震活动性模型的假定①,地震统计区震级分布满足截断的G—R关系。将震级离散化为Nm个震级档, mj为第j个震级档的中心值,为震级间隔。可推导得到地震统计区的震级分布 P ( mj)为:

式中,ln10bβ=,b为地震统计区G—R关系的系数;0m为震级下限;uzm为地震统计区震级上限。

根据CPSHA地震活动性模型假定②,地震统计区单位时段内地震发生次数满足泊松分布。令地震统计区年0m级以上地震发生次数满足年均值为0υ的泊松分布,则有:

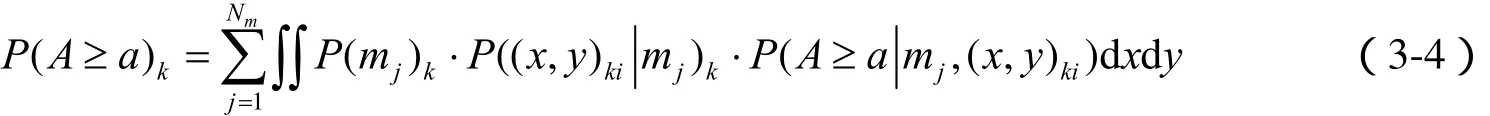

根据CPSHA地震活动性模型假定③,地震统计区内各潜在震源区发生 mj震级档地震的概率满足不均匀分布,而潜在震源区内各点发生 mj震级档地震的概率满足均匀分布,两者共同决定地震统计区内各点发生地震的概率。令地震统计区内 mj档地震发生在第 i个潜在震源区上的概率为 fi,mj,第i个潜在震源区的面积为 Ai,则有:

由上述CPSHA地震活动性模型的表达,结合地震动预测的概率分布,便可综合得到场点地震危险性计算公式(潘华,2000)。

第k个地震统计区内的第i个潜在震源区内随机发生的1次震级为jm、位置为(x, y)的地震,在场点造成Aa≥的概率为:

即

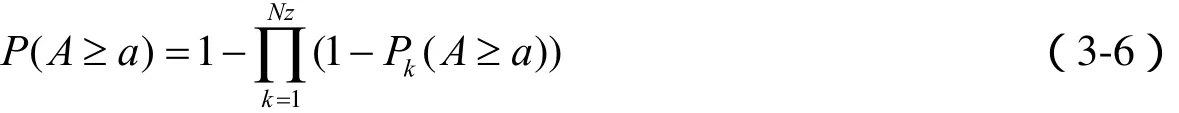

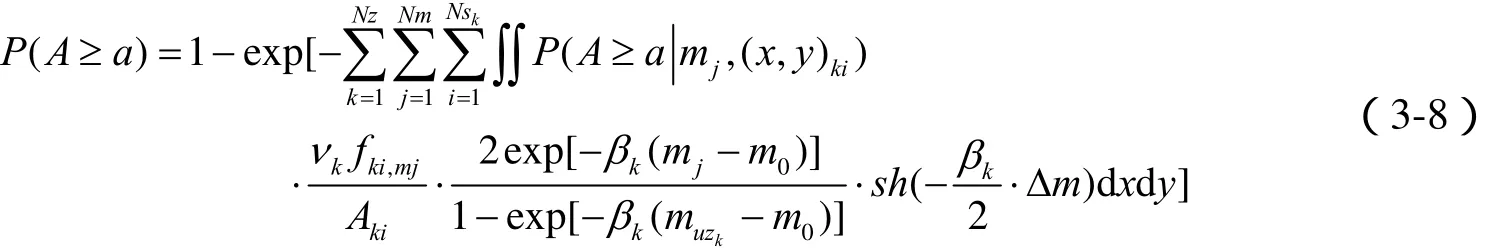

综合式(3-1)、式(3-3)、式(3-4)可得场点地震动参数A超越给定值a的年超越概率为:

4 新版地震区划图地震活动性参数确定

由式(3-8)可知,CPSHA方法中地震活动性参数主要包括地震统计区的b值与v值(通常为M4级以上地震年平均发生率υ4)以及各潜在震源区的空间分布函数新版地震区划图潜在震源区方案共包括29个地震统计区,77个背景源,1199个构造源,本节将简单介绍本次新版地震区划图编制中地震活动性参数确定的基本思路。

4.1 地震统计区地震活动性参数

4.1.1 关注的几个问题

(1)b值与4υ估计偏低

在当前的安评工作中,地震统计区地震活动性参数b值与4υ存在估值不合理问题。表1给出了几个较为典型的地震统计区(均为地震资料相对较为丰富,历代地震区划图划分方案变化较小的地震统计区)在安评工作中常用参数方案中的4υ值与1950年或1970年以来实际资料的统计结果的比较。由表1可见,方案中4υ值明显偏低,有些地震统计区低估达到数倍,未能反映出地震统计区已经表现出的地震危险性。

表1 典型地震统计区4υ值方案与实际统计结果比较Table 1 Comparison of 4υ values from different methods to the practical values in some typical seismic zones of China

b值也存在估计值偏小的情况,笔者对三代图和四代图所用各地震统计区b值进行了统计,50%以上取值小于0.7,70—80%取值小于0.8,甚至有将近20%的地震统计区取值小于0.6。根据对国际上30多个国家地震区划工作的调研1,目前较常见的做法是取b值0.8左右,稳定地区b值更大,以新版美国国家地震危险性区划图为典型(Petersen等,2008)。现代仪器记录地震的统计结果也反映出b值较大,通常也在0.8—1.0之间。

4υ估计偏低导致地震总量估计不足,加上大量的潜在震源区新区的划分,必然造成地震活动性水平被低估;小b值导致对中强地震危险性估计不足而过高估计大震危险性。这两方面的问题对于五代图的结果都会产生不利的影响。

(2)统计方法局限性

当前地震统计区活动性参数的确定,多依赖于统计方法,关心统计相关性多过关心样本的代表性。实际上统计拟合方法只能给出所有样本点分布的最优估计值,只是在统计上的最优分布,而且所有样本点在拟合中是同等看待的,但是这些样本点的价值是不一致的,其中只有少数的样本所代表的地震活动水平是可靠的,因此,统计拟合的结果并不一定能够反映地震活动的实际水平,在大多数情况下统计结果为历史地震样本控制,导致b值偏小,中小地震估计不足。

(3)仪器记录资料的充分利用

我国现代地震监测台网的建设始于20世纪50年代,从70年代开始形成具有小震监测能力的区域性地震台网,1990年以来,我国地震台网的监测能力大幅提高,小震记录数量剧增。经过近半个世纪的积累,我国的现代仪器记录地震资料,已经能够反映我国地震活动的基本特征,是历史地震资料的非常重要的补充。根据统计,尽管现代仪器记录的地震资料时间较短,但相对于历史时期,现代中强地震记载到的年平均发生率却高出许多。1900年以来M6级以上地震的年平均发生率达到7.97,而1900年以前,仅为0.059,即使扩展至1500年—1900年间,M6级以上地震的年平均发生率也只有0.45,可见,历史上中强地震的资料缺失是非常严重的。以往工作中,对我国近半个世纪以来积累的大量仪器记录资料发掘利用不够充分,现代仪器记录资料通常取为个别样本点,而忽略了其中频度分布的大量信息。在本次区划图编制工作中,重视了对这部分资料所包含信息的充分发掘。在地震活动性参数年平均发生率评价时,通过研究地震统计区近半个世纪地震年频数的分布特征,以分布拟合方法求取年平均发生率,使得仪器记录资料不再局限为个别样本点,而是以现代地震活动表现来为未来地震活动的水平评估提供重要信息。

(4)大震级地震发生率控制

我国可靠的地震记载历史相对于大震级地震的重现期显得过于短暂,因此,难以合理地统计得到大震级地震的发生率。而本次区划图提出的抗倒塌的概念,又与大震危险性的评价密切相关,因此,合理地评估大震发生率,是本次工作的一个重要问题。

本次工作采用了多种地质评价方法,尽最大可能对大震级地震的重现期进行评价,作为大震发生率评价的参考。重点针对青藏高原、新疆、华北地区,共收集到130条断裂的243个断裂段的分段、长度和滑动速率资料;共收集161个断裂(段)的古地震数据。

4.1.2 地震统计区地震活动性参数确定原则

新版地震区划图在地震统计区地震活动性参数的确定中,遵循了3个重要原则:①重视资料不完备性和认识不确定性;②客观反映地震活动水平与特征;③统计基础上的综合分析。

1 全国地震区划图编制地震活动性参数确定工作组,2011. 中国地震动参数区划图地震活动性参数确定工作报告.

(1)充分认识历史地震资料不完备性和认识不确定性

尽管我国地震记载时间较长,但真正可用于统计分析的资料并不多,时间跨度也不够长。我国的东部、华北、华南等地区,大致有500年的地震资料较为可靠,而西部及东北地区,可用资料的时间长度只有100年左右,在这样的资料基础上,对地震活动特征和活动水平的认识必然存在较大的不确定性,例如:对地震活动期划分(活跃与平静);对未来地震活动趋势评价;对未来地震活动年平均发生率的统计;对资料可信时段、可信震级段的判断;地震活动性参数分析与计算方法等等,因此,在参数确定中,需要认识我国地震资料不充分、不完备的现状,充分发掘对地震活动性认识的不确定性并加以合理处理。

(2)客观反映地震活动水平与特征

我国地震资料尽管存在各种局限,但是,其对我国地震活动空间分布、时间起伏、强弱分布等宏观特点的反映,还是具有重要的价值,是地震活动性参数确定的重要参考。充分利用我国地震资料反映出的我国地震活动的客观特点,重点在于两个方面:一是已表现出的地震活动特征应反映;二是已表现出的地震活动水平不能低估。例如:地震带地震活动在时间上的起伏特征;地震带地震活动的强度分布特征;历史上已经发生过的最大地震;大震的复发特征;可信时段地震频度特征;现代仪器记录的 4级以上地震活动水平;1970年以来地震年频数的分布特征等等。本次工作尤其对现代仪器记录的4级以上地震活动水平以及近半个世纪以来地震年频数的分布特征给予了充分的重视,并在参数确定中加以利用。

(3)统计基础上的综合分析

统计拟合结果只能给出统计最优结果,少数可信样本点难以控制拟合结果,如果不加分析,很可能得出不合理的参数。因此,新版区划图工作中,采取在多方案统计计算的基础上,综合分析实际地震活动特征与水平,依地震活动特征、有限的可靠样本点修正统计结果,得到相对合理的参数值。

4.1.3 地震统计区地震活动性参数确定方法

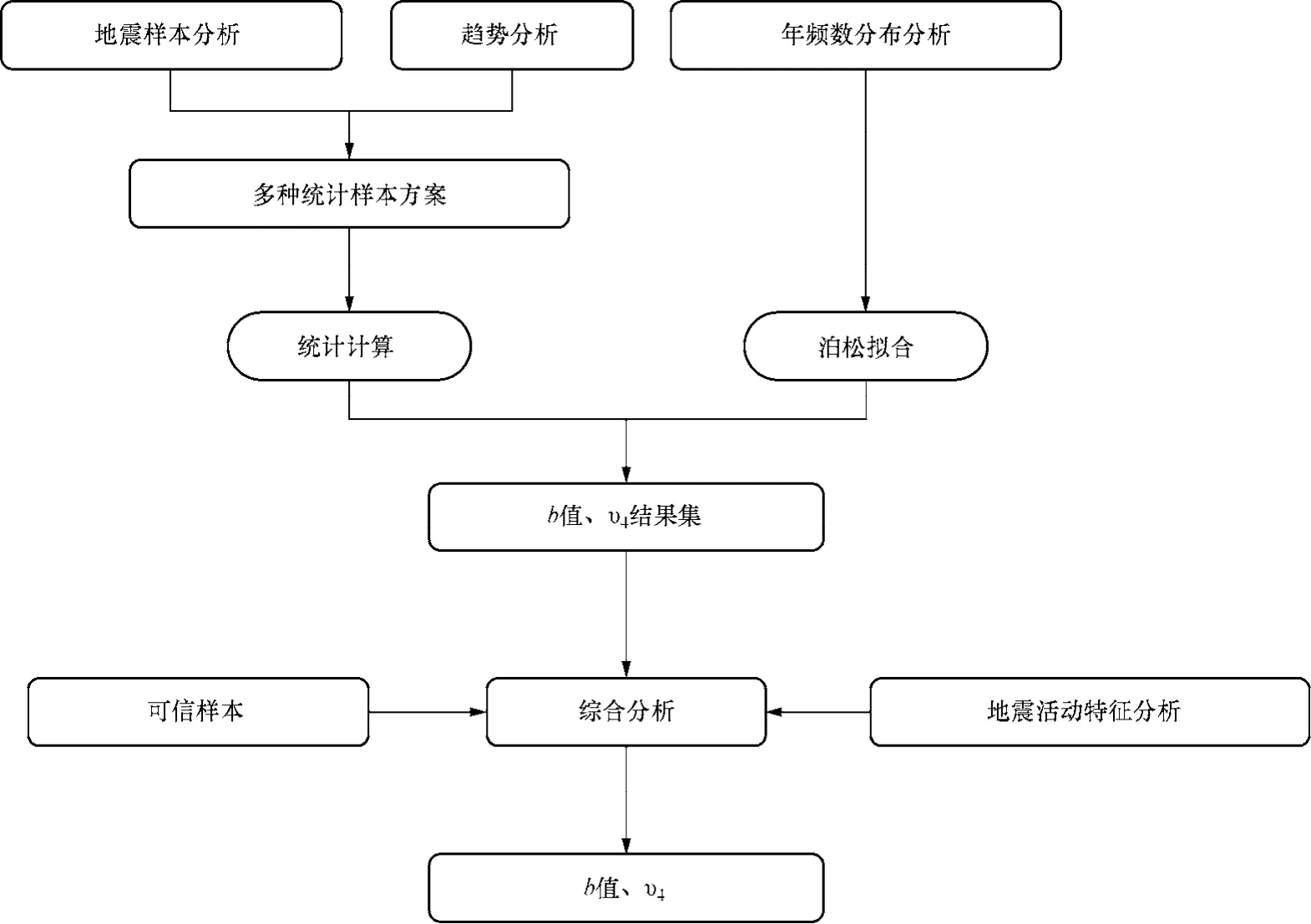

图1给出了新版区划图地震统计区地震活动性参数确定的方法框图,该方法遵循了上述基本原则,大致包含以下2个主要步骤:

(1)多方案统计计算

该方法强调对认识不确定性的充分反映。其目的是在有限资料的基础上,充分发掘有价值的信息,克服样本资料的不完备性可能导致的认识偏差。为此,根据统计样本类型、统计时段和震级段的不同选取方案、不同统计方法等几个方面,构建了大量的统计计算方案,并对大量计算结果进行统计分析,作为参数确定的基础。

(2)依地震活动特征和水平确定参数

在多方案计算结果基础上,确定b值与4υ的估计值(均值或75%—85%分位数值),再根据地震活动性特征进行调整。调整的原则是不低估已经认识到的地震危险性,同时对未来地震危险性给予合理保守的考虑。重点参照和反映的地震活动特征包括:①1970年(或1950年)以来M4级以上地震的活动水平;②1970年(或1950年)以来M4级以上地震年频度泊松拟合均值;③中强地震可信时段地震活动水平;④大震级地震重现期与可信时段强震发生率。⑤未来地震活动趋势分析结果。

图1 五代图地震统计区地震活动性参数确定流程图Fig. 1 Flowchart of determination of seismic activity values in the 5th generation of the Seismic Hazard Map of China

4.1.4 地震统计区地震活动性参数结果

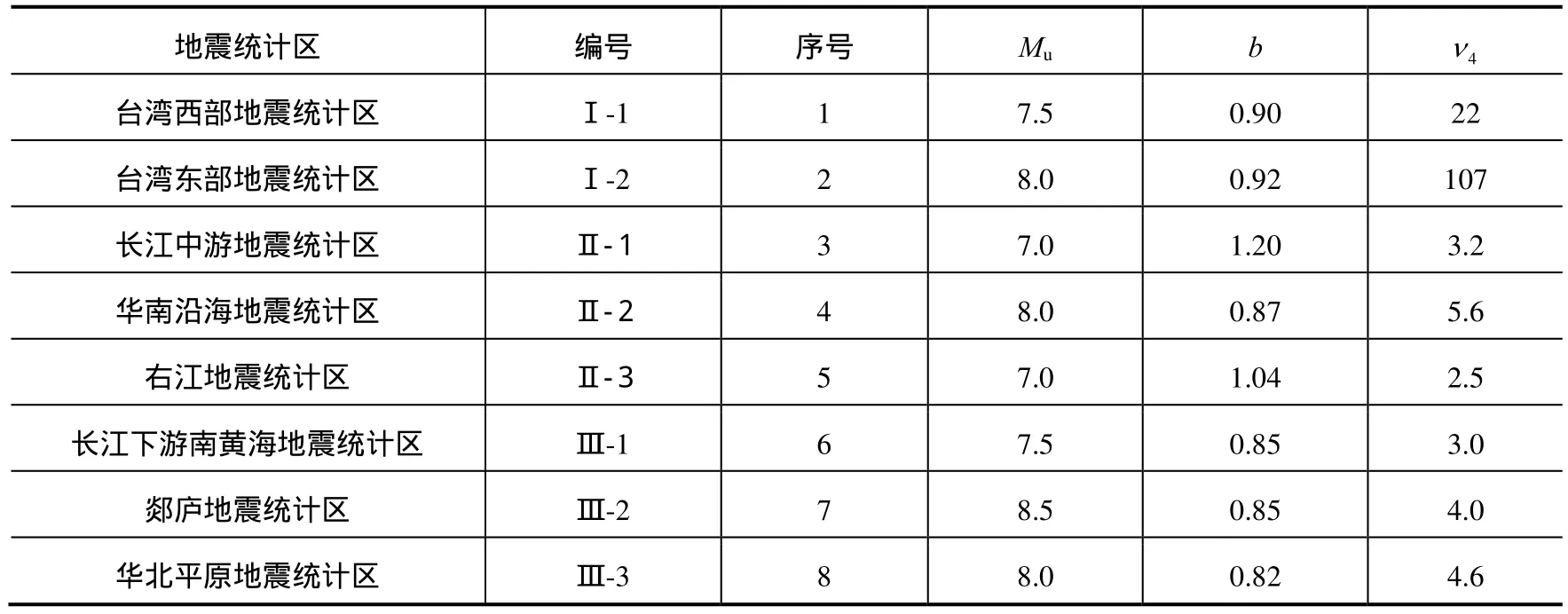

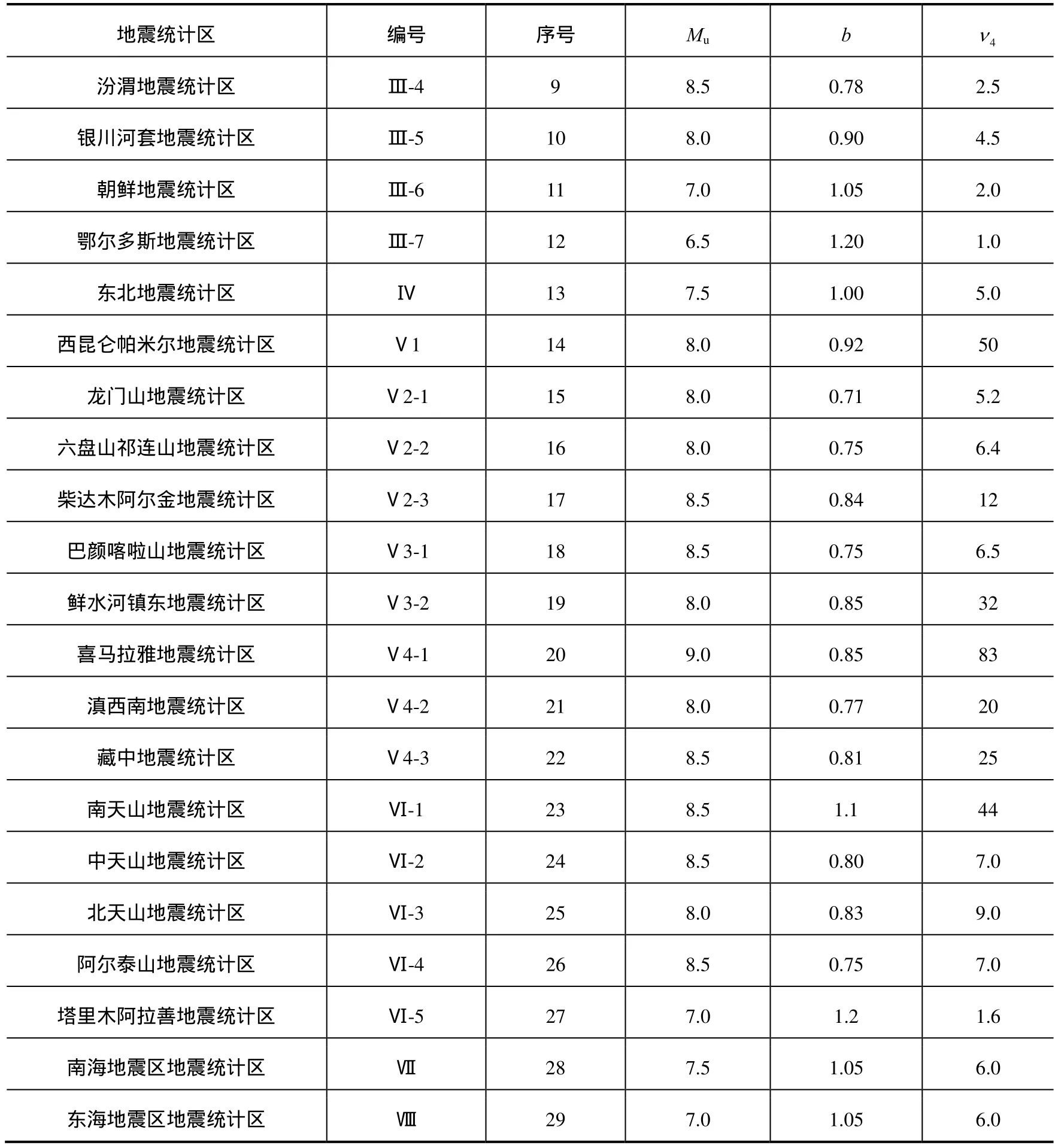

本次区划图大部分地震统计区依上述方法完成估计,每个地震统计区采用数十个统计方案。个别地震统计区由于资料缺失,采用了类比方法,如:鄂尔多斯、东海、南海、阿拉善等。表2给出了本次区划图确定的地震统计区b值与4υ。

表2 新版区划图地震统计区地震活动性参数Table 2 Seismic activity values of the seismic regions in newseismic hazard map

续表

从表2可以知道,新版区划图确定的地震统计区地震活动性参数b值均大于0.7,其中76%超过0.8。

对比表2与表1可知,本次区划图得到的几个典型地震统计区4υ结果与1950年或1970年以来实际资料统计的M4级以上地震实际年平均发生率结果较为一致,说明确定的参数能够反映地震统计区已经表现出来的地震活动水平。

根据本次确定的地震活动性参数b值和4υ结果估算全国M≥4级地震年平均400多个。根据实际地震资料的统计,全国范围内:1970年以来M≥4.0级地震平均每年420多个。理论估算结果能够反映我国实际的地震活动水平。

4.2 潜在震源区地震活动性参数确定

4.2.1 关注的几个问题

(1)背景潜在震源区的作用

在以往的方法中采用本底源表述潜在震源区之外遗漏的地震危险性,发生率偏低,在计算中几乎没有影响。新版区划图中,划分的背景源将重点表征构造源以外地震活动的水平,注重给予没有识别出发震构造的地区以一定的地震危险性背景,在缺乏资料或认识空白地区给予本底性控制,同时主要用于控制中等强度地震危险性,这类地震活动往往具有发震构造不清晰,地震活动呈弥散性的特征。

(2)因子分辨率与计算震级档的协调

空间分布函数是潜在震源区重要的地震活动性参数,用于反映潜在震源区各震级档相对其它潜源的活动性强弱,直接控制潜源所在地区的地震危险性。三代图和四代图对空间分布函数均采用多因子综合评价方法来确定,新版地震区划图也采用该方法。空间分布函数是分震级档表达的,其震级分档主要取决于因子分辨能力。三代图分6档,四代图分7档,小震级段(4.0—5.5级)分档跨1.0或1.5震级单位,大震级段(7.5级以上)分档跨1.0震级单位,中间震级段(5.5—7.5级)分档间隔0.5震级单位。在实际应用中存在两难悖论,大多数因子对震级的分辨率是达不到0.5震级单位的,但是在危险性计算中,则希望震级间隔越小越好,以充分体现不同震级产生地震动及其特征的差异,实际计算取用的震级间隔通常为0.1或0.2个震级单位。这样的处理在中小震级段影响不大,但在高震级段影响不容忽视。在高震级段,7.5级、8.0级、8.5级的地震产生的地震动大小及其特征的差异较大,而采用同样的空间分布函数值,将对地震危险性的评价产生较大影响,这对编制考虑“抗倒塌”概念的区划图是不利的。

(3)高震级档的控制

潜在震源区高震级档发生率的合理控制,对于合理评价其地震危险性,满足新区划图考虑“抗倒塌”的编图需要也是非常重要。本次编图应用多种地质方法估算断裂的大震级发生率,并在空间分布函数确定中加以反映。

4.2.2 潜在震源区地震活动性参数确定

在CPSHA方法潜在震源区模型中,包含背景源和构造源两类潜在震源区。潜在震源区地震活动性参数均包括:震级上限、空间分布函数以及方向性函数。震级上限在潜在震源区划分时已经根据局部构造条件和历史地震活动确定,方向性函数也根据构造条件确定,这里重点讨论潜在震源区空间分布函数的确定。

(1)空间分布函数采用两级确定方案

本次区划图编制中,考虑到震级分档中的两难问题,采用了两级震级分档确定空间分布函数的方法。采用较宽的震级档进行因子的评判,采用较窄的震级档进一步区分不同震级间的差异,并尽量接近计算采用的震级间隔,由宽震级档到窄震级档的两级评判和综合,逐步得到各震级的空间分布函数。

宽震级档取震级间隔1.0—1.5震级单位,进行多因子综合评判,基本满足因子分辨率要求。窄震级档取震级间隔0.2—0.3震级单位,以充分反映潜在震源区地震活动的震级不均匀性分布特征,适应计算的精度需要。

(2)多因子综合评判

本次编图采用多因子综合评判方法,目的是尽可能地利用各种与地震活动相关的因子包含的地震空间分布特征和水平的信息,根据它们在潜在震源区内所展示的状况,以及它们与地震发生的相关程度,推断不同空间位置上地震危险程度的相对强弱差异(国家地震局,1996)。

选择能够从不同侧面反映潜在震源区地震构造条件特征及其表现差异的因素作为评价因子,通常地质构造条件、地震活动特征是最为重要的因子,其次,能够反映地震危险性现有认识的一些因子也被选择作为综合评价因子,例如:前人区划研究的成果、中长期地震危险性研究成果等等。

在总结分析前人成果的基础上,结合支撑项目研究成果,本次区划图编制中,选择了地震危险性认识、地震活动特征、地质构造特征、大震重现期、中长期预测等8个因子(22个因子条件),分别为:①地震活动特征因子(A1):反映单个潜在震源区地震活动水平和特点;②区划图发生率因子(A2):反映三代图和四代图多套潜在震源区方案分震级档地震发生率;③地震构造条件因子(B1):反映潜在震源区新构造背景、活动断裂规模及其活动性等地质条件;④地震活动度因子(B21):反映不同地区地震活动强度与频度综合指标;⑤网格活动性因子(B22):反映空间光滑的地震频度分布特征;⑥大震发生率因子(C1):反映大地震事件的复发周期;⑦中长期危险性因子(C2):反映2020年前中长期地震危险性预测结果;⑧离逝时间因子(C3):反映基于离逝时间的地震危险性概率预测结果。

(3)空间分布函数的确定

依据对宽震级档的综合评判结果,再依据潜在震源区内震级分布特征、中强震重复特征、构造特性、特征地震等基本属性,确定潜在震源区各窄震级档地震活动水平的权重函数,据此确定各震级档的空间分布函数。

5 结语

在概率地震危险性分析中,地震活动性模型决定了区域地震发生的危险性,从而对场点的地震动影响评价起着决定性作用。我国的概率地震危险性分析方法(CPSHA)提出了多层次的潜在震源区模型,这是在经典PSHA方法单层潜在震源区模型上的改进与发展,其既能合理表述地震活动的统计特征,又能灵活反映地震活动的多层级空间不均匀性,从而更加合理地评估场点的地震危险性。在新版地震区划图编制中,在以往二级潜在震源区划分的基础上,进一步提出三级潜在震源区模型,从而使得CPSHA方法能够更加细致地刻画我国地震活动空间分布特征,也更加符合我国地震活动的客观实际,是对CPSHA方法的重要改进。CPSHA方法的地震活动性模型,就建立在三级潜在震源区模型上。

国际上也有采用多层震源区模型的,如美国地震危险性图(NSHM)采用的概率地震危险性分析方法,也采用了多层地震源模型(Petersen等,2008;潘华等,2009),但是与CPSHA方法的层次潜在震源区模型相比,存在较大的差别。NSHM的概率方法中,地震源尽管在空间上是叠加的,但是分别代表不同地震源,每个地震源满足不同的地震活动性模型,背景源采用G—R关系模型,而其上叠加的断层源反映大震震级段的活动断裂背景,满足活动断裂上的G—R关系或特征分布模型或两者的混合模型。此外,NSHM的概率方法中,地震活动的空间不均匀性,采用网格上地震频数的光滑分布来表征,重视仪器记录资料,偏重地震活动性的重演特征,对于仪器记录时间较长、仪器记录资料较丰富、地震活动监测能力强且台网覆盖较广的地区较为适用。CPSHA方法引入空间分布函数来表达空间分布的不均匀性,为充分利用地震、地质、地球物理等资料的信息提供了一个方便和可行的途径,同时也在一定程度上弥补了历史地震资料和现代仪器记录资料缺乏所可能导致的对地震活动空间分布认识的不足,更加适用于我国的地震环境。

新版区划图地震活动性参数方案,是针对区划图编制确定,具有以下特点:

①适应新的三级潜在震源区模型,采用新的参数确定技术理念与方法,充分考虑了“抗倒塌”概念区划图编图的要求;②总结了多年来实践中存在的问题,吸收了历代区划图以及安评工作的经验和认识,参考了国外地震危险性评价工作的相关成果。

这套参数方案除了已应用于区划图编制计算,目前业已作为推荐性的参数方案应用于各省市大量重大工程地震安全性评价和地震小区划工作。未来随着在大量工程实践中的应用,该方案会进一步得到检验和不断地改进,并在防震减灾工作中发挥其应有的作用。

国家地震局,1996.中国地震烈度区划图(1990)概论.北京:地震出版社.

胡聿贤主编,2001.《中国地震动参数区划图(GB 18306-2001)》宣贯教材.北京:中国标准出版社.

卢寿德主编,2006.《工程场地地震安全性评价(GB 17741-2005)》宣贯教材.北京:中国标准出版社.

潘华,2000.概率地震危险性分析中参数不确定性研究.中国地震局地球物理研究所博士论文.

潘华,高孟潭,李金臣,2009. 新版美国地震区划图源及其参数模型分析与评述. 震灾防御技术,4(2):131—140.

Cornell C.A., 1968. Engineeing seismic risk analysis. Bulletin of the Seismological Society of America. 58: 1583—1606.

Petersen M.D., Frankel A.D., Harmsen S.C., Mueller C.S., Haller K.M., Wheeler R.L., Wesson R.L., Zeng Yuehua,Boyd O.S., Perkins D.M., Luco Nicolas, Field E.H., Wills C.J., and Rukstales K.S., 2008. Documentation for the 2008 Update of the United States National Seismic Hazard Maps. U.S. Geological Survey Open-File Report,2008—1128.