基于农业资源利用的黑龙江垦区粮食稳定生产潜力分析

2013-11-24张慧琴马凤才

张慧琴,马凤才

(黑龙江八一农垦大学经济管理学院,大庆 163319)

黑龙江垦区位于东经123°32′~134°33′,北纬43°56′~50°21′之间;分布在黑龙江省12 个地(市)69个县(市、区),横跨小兴安岭南麓、松嫩平原和三江平原地区,地域广阔。黑龙江垦区是中华大粮仓,为国家粮食安全做出了重要的贡献,是国家重要的商品粮和国储粮基地,2011 年按国家政策收购的国储粮为217.55 万t。为提高粮食综合生产能力,垦区以规模化、集约化、装备现代化来增强粮食生产能力,以新技术、新机制来转变粮食生产增长方式,以产业化、集团化、品牌化来建设现代粮食产业体系[1]。目前,垦区粮食总产量已经从2001 年的860.79 万t 增长至2011 年的2 036.98 万t,十年间翻了2.37 倍,而且连续九年呈总量递增趋势。然而,粮食生产离不开农业资源的开发和利用,特别是黑龙江垦区所拥有全球最适宜耕种的黑土地,但由于人类大规模的开发进而带来严重的生态环境恶化问题:水土流失,黑土层厚度变薄;黑土地面积减少;黑土地过度开垦,质量下降[2]。因而,农业资源的合理开发和利用对可持续性稳定粮食生产具有重要的意义。

1 黑龙江垦区农业资源现状及特点

农业资源是指人们从事农业生产或农业经济活动所利用或可利用的各种资源的总称。农业自然资源包含农业生产可以利用的自然环境要素,如土地资源、水资源、气候资源和生物资源等。农业社会经济资源是指直接或间接对农业生产发挥作用的社会经济因素和社会生产成果,如农业人口和劳动力的数量和质量、农业技术装备、包括交通运输、通讯、文教和卫生等农业基础设施等。

1.1 农业自然资源禀赋

黑龙江垦区地属中、寒温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥而漫长,夏季湿润而短促,春秋气温变化很大。年平均气温在-0.9~4 ℃之间,有效积温2 100~2 500 ℃;无霜期平均为120 d;全年日照时数为2 400~2 900 h;作物生长都为一年一季型,容易受到低温冷害的影响。黑龙江垦区的河流分属黑龙江、松花江和乌苏里江三大水系,河流入境水量3 000 亿m3。水资源总量97.59 亿m3,其中地表水量56.66 亿m3,地下水量40.93 亿m3,全年降水较充沛,年平均降水量540 mm。该区域适合大豆、玉米、水稻和小麦等主要农作物的生长。在环境资源压力下,为保护湿地,维护生态平衡,实现可持续性生产,水资源利用会受到一定的制约。

黑龙江垦区现有土地总面积553.63 万hm2,占黑龙江全省土地面积的12.2%;其中耕地面积285.4万hm2,占该区土地面积的51.55%,林地面积91.7万hm2,草地面积35.4 万hm2,水面面积25.7 万hm2。垦区位居世界仅有的三大黑土带之一,主要土壤分布为棕壤、白浆土、黑土、草甸土、沼泽土,其中黑土和草甸土占耕地面积的50%。地势平坦、土质肥沃,土壤有机质含量平均在3%~5%之间,有的地区高达10%以上。随着黑土地的过度开采,化肥农药的大量使用,如今的黑土壤层在逐渐变薄,黑土中的有机质含量减少,土壤日趋板结,抗御旱涝能力下降,土壤肥力已不抵从前。

黑龙江垦区主要粮食作物包括小麦、玉米、水稻和大豆,种植规模和产量可观,但品种品质有待提高。如小麦的穗上发芽影响小麦品质,大豆品种未达专用品种品质,商品大豆含油量相对美国大豆较低,水稻品质优良但品牌知名度低,玉米品种质量专用性和附加价值低[3]。

1.2 农业社会经济资源特点

黑龙江垦区农业资源丰富,农业人口众多,农业从业比重大,受教育程度不高。2011 年,黑龙江垦区农林牧渔业年末从业人员总数达59.95 万人,占三次产业从业人员的62.6%;在6 岁及以上人口中初中以上(不包括初中)人口仅占30.39%,高中以上人口仅为10.78%;在农业从业人员中具有专业技术的人员仅仅为2.52%。

黑龙江垦区作为我国现代化大农业基地,农业机械装备水平逐年提高。2000 年农业机械总动力为331.6 万kW,2011 年增加到745.6 万kW,基本实现了机械化耕种、施肥、灌溉、收获、加工及运输和管理等一系列全面现代化农业生产,农业综合机械化率提高97%。

黑龙江垦区深入开展场县共建,狠抓科技示范带动、龙头企业牵动和社会事业联动,向地方推广农业新技术226.67 万hm2、良种275.87 万hm2,农业保险覆盖农村160.67 万hm2,龙头企业拉动地方种植基地226.67 万hm2。新建农村公路1 486 km,创建标准化景观路755 km,垦区第一条高速公路三江高速建成通车。

尽管黑龙江垦区近年来农业生产设施和条件有了很大的改善,但由于地处边疆,与国内外市场链接相对滞远,交通物流存储等环境欠发达,通讯技术装备等设施未能完全普及,农业社会经济资源利用还未达到最佳状态。

综上所述,黑龙江垦区农业自然资源和社会资源相对丰富,为该区实施现代化大农业生产奠定了坚实的物质资源基础,但与国内其他地区相比,资源利用率较低,因而,存在资源开发利用的潜力,同时,不合理的资源利用也会制约其粮食生产。

2 黑龙江垦区粮食生产现状及对资源环境的影响

2.1 黑龙江垦区粮食生产总量变化

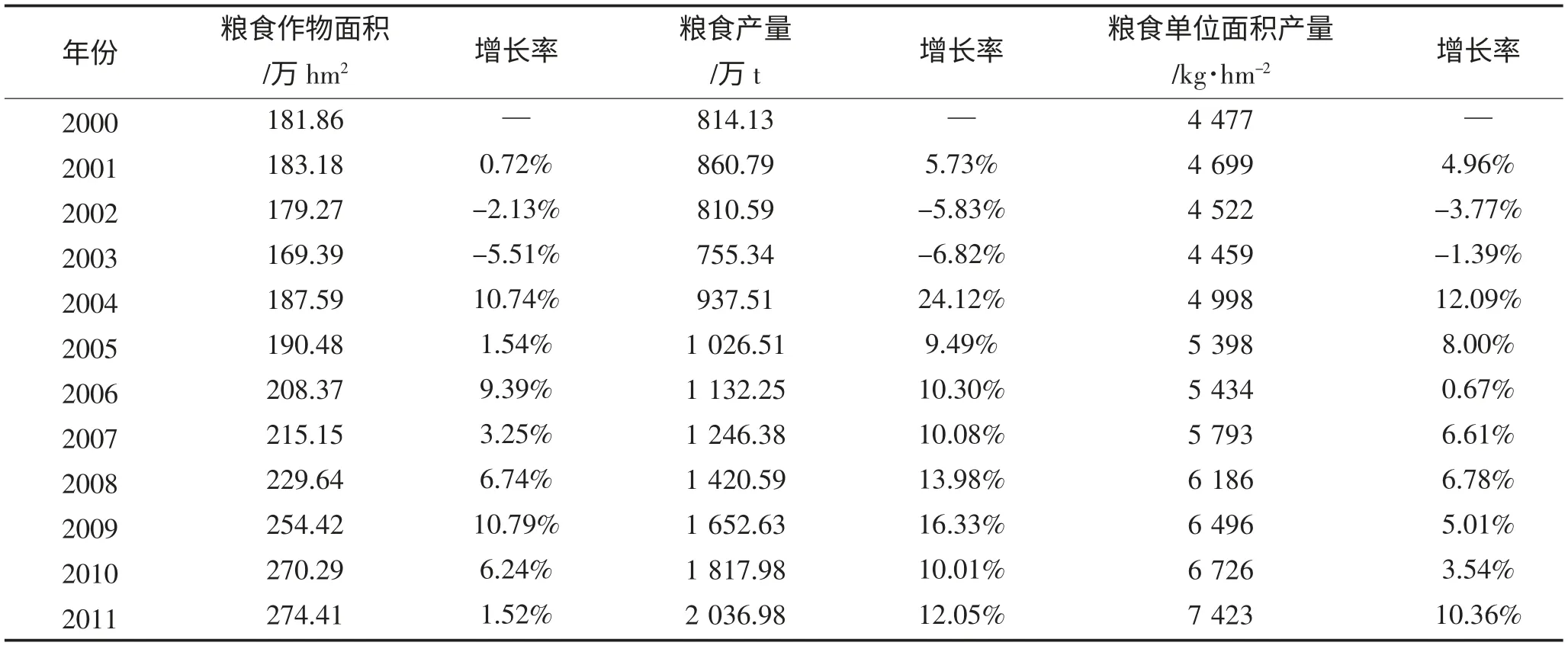

2000 年以来,黑龙江垦区粮食生产总体呈现波动式增长趋势,特别是2003 年之后实现了八年连续增长。如表1 所示,2002 和2003 年粮食播种面积、单产和总量出现了下降,这主要是由于不同农作物报酬效率的差异致使农民转播了利润更高的经济作物以及主产区遭受了严重的干旱袭击[4]。2004~2011年以来,黑龙江垦区粮食生产连年增长,粮食总产量八年间翻了2.7 倍,年平均增长率达13.29%;期间粮食播种面积逐年上升,从2004 年的187.59 万hm2到2011 年的274.41 万hm2,主要得益于国家对粮食生产的重视以及农业税收的免除和补贴等惠农政策;粮食单产也呈现逐年上涨,年增长率达6.6%,这主要源于技术进步所带来的农业现代化水平的提升。

表1 黑龙江垦区粮食生产Table 1 The grain production in Heilongjiang reclamation area

2.2 黑龙江垦区粮食生产结构特征

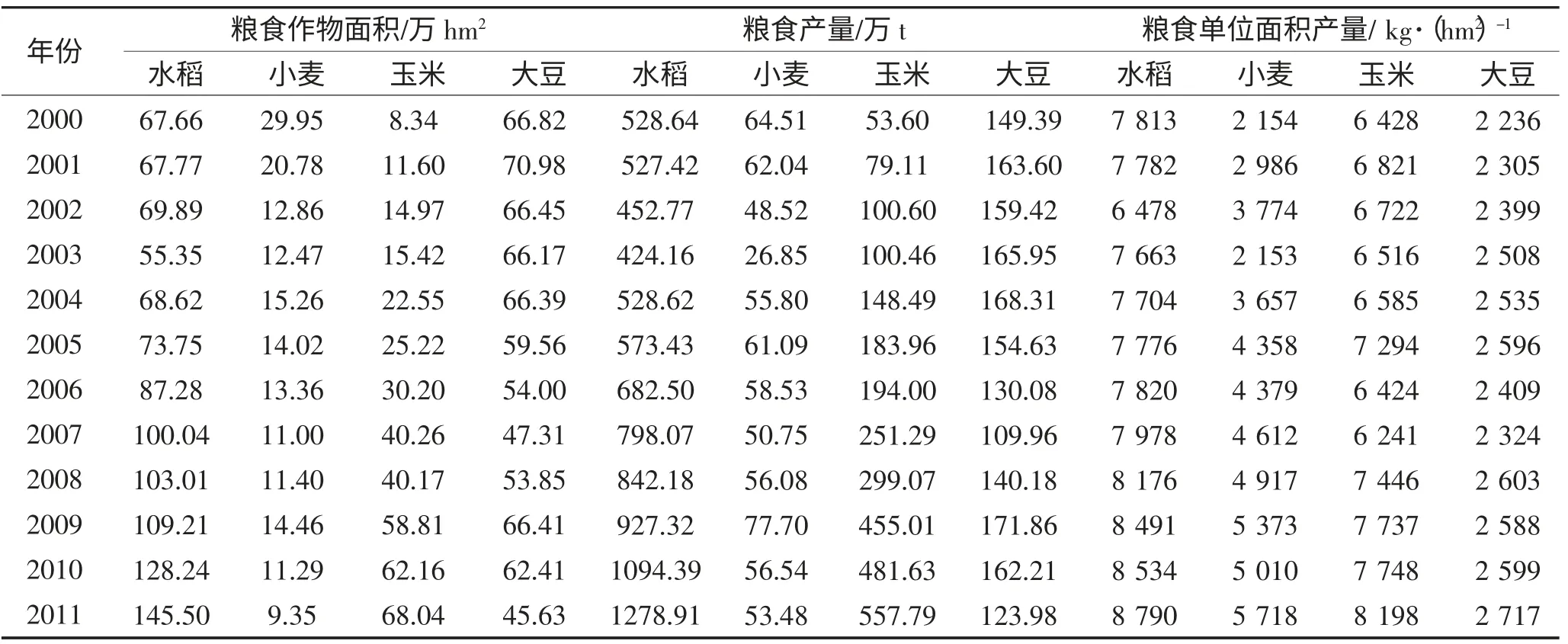

从主要粮食作物水稻、玉米、小麦和大豆的生产结构来看,出现了不同程度的调整。如表2 所示,水稻生产大幅提高,由于水稻单产最高,随着播种面积的扩大,其总产量在粮食生产中占有绝对优势;小麦生产总量出现波动,虽然单产从2000 年的2 154 kg·(hm2)-1到2011 年增加到5 718 kg·(hm2)-1,增幅较其他主要粮食作物较大,但由于粮食作物面积的连年减少,从2000 年到2011 年绝对减少了20.6 万hm2;玉米总产量和作物播种面积逐年提升,但单位面积呈波动式上升,可能源于玉米种植的灌溉措施难以保障;大豆单产增幅较小,单产量在这四种主要粮食生产中也相对较低,尽管大豆作为黑龙江垦区具有国内较大优势的作物,但近年来作物生产面积和产量有所波动,未能突出其生产优势。

表2 黑龙江垦区主要粮食作物生产Table 2 The major grain crops production in Heilongjiang reclamation area

由此看来,黑龙江垦区粮食生产发生了结构性 调整。水稻生产成为主体,在粮食增产中发挥了重要贡献;玉米生产份额获得极大提升,但增长空间远低于水稻;小麦似乎失去了生产优势;大豆生产一直徘徊。

2.3 黑龙江垦区粮食生产对资源环境的影响

随着垦区粮食生产结构性调整,粮食产量得到增长,但对农业资源环境带来了持续影响。从农业资源生产条件来看,由于水稻生产机械化、水利化、规模化优势明显,加上栽培技术的适应性应用,水稻生产在垦区发挥了现代化大生产的优势,然而给水资源利用带来更大的挑战;玉米生产面积增量最大,从2000 年的8.34 万hm2到2011 年达68.04 万hm2,玉米生产的急剧扩张,给耕地带来沉重的负担,特别是工业文明之下追求产量而大量施用化肥、农药,造成土地质量恶化,生态环境受损;小麦生产成本较高,比较利益较低,大大缩减了其种植前景,而大豆生产受国际市场的冲击,近年来持续低迷,因而,造成相应资源的调整和转移。

3 黑龙江垦区粮食生产中农业资源利用存在的问题

粮食生产给资源环境带来了压力,而资源环境对粮食生产造成了潜在影响力。因而,分析粮食生产中农业资源利用存在的问题,可以清楚粮食稳产的可能限制性因素。

3.1 耕地资源富裕,后备力量不足

历年来,黑龙江垦区耕地面积增加,可垦荒地面积减少。耕地面积从2000 年的204.51 万hm2,到2011 年为285.39 万hm2,增加了80.88 万hm2,人均耕地面积达1.67 hm2;旱田面积139.65 万hm2,其中水浇地仅为8.20 万hm2;而在此期间可垦荒地减少了39.77 万hm2。

3.2 水田增产贡献大,水资源急需保护

黑龙江垦区作为现代化大粮仓,粮食作物种植面积占耕地面积的96.2%,其中水田面积145.56万hm2,占耕地面积的51.03%;耕地中有效灌溉面积为173.25 万hm2,占粮食作物播种面积的63.14%,其中易涝面积166.93 万hm2,占粮食作物面积的60.83%,水土流失面积达68.42 万hm2,占粮食作物面积的24.93%;水资源的利用为垦区的水田发展,粮食增产起到了积极的作用,但需要加强农田节水灌溉、水利建设、水源保护以防水位下降。

3.3 黑土资源受损,生态环境压力大

黑龙江垦区农业现代化生产方式下,化肥、农药、农膜等生产资料不断增加,从结构上破坏了原有的土壤结构,致使黑土资源耕地肥力下降。2011 年化肥施用量为110.37 万t,是2000 年的2.12 倍;农药施用量1.48 万t,是2000 年的2.21 倍;农膜施用量为2000 年的2.21 倍,给生态环境造成巨大压力。

3.4 农业龙头企业少,品牌知名度低

近年来,垦区虽已建成重点龙头企业40 户,但知名品牌甚少,只有如完达山、九三油脂、北大荒等产业化龙头企业,而且其品牌影响力在国内还不足以与一些外资企业相抗衡。农业产业化水平和农业企业的加工增值潜力还有待开发。

4 黑龙江垦区农业资源利用对粮食稳产的潜力分析

基于垦区黑土质量受损,水资源供需不稳定,气候灾害对大田农作物影响大以及粮食生产和结构波动等因素,垦区粮食长期稳定生产带来了巨大压力,应合理利用区域农业资源条件,构建粮食生产长效机制,充分发挥资源特色保障粮食生产潜力。

4.1 耕地资源潜力

在确保耕地数量稳定的同时,加强耕地质量,稳定粮食规模化种植面积。从近年来粮食生产状况来看,粮食产量的增长更多的来自于种植面积的增加,即耕地数量的投入,然而,随着可垦荒地的减少,耕地数量受限,加之水土流失,耕地质量下降,将会对垦区粮食生产造成威胁。因而,通过大力增施有机、绿色肥料,积极推行秸秆还田,提高植被覆盖率防治水土流失等措施改善土壤土质及其生态环境。

4.2 水资源潜力

在完善水利基础设施的同时,加强水资源的利用效率,增强抗旱能力减少粮食受灾面积。水资源的开发利用,给黑龙江垦区粮食生产带来巨大贡献,特别是水稻水田生产,通过节水灌溉措施,能有效利用水资源,减少水资源浪费;对于旱田作业,实施地下水系统调节,保障旱涝保收。

4.3 农业生态条件潜力

在发展垦区现代农业装备的同时,加强农业现代化水平,以现代农业产业生态化保障农业的可持续发展。垦区粮食生产综合因素中对粮食总量贡献最大的是化肥施用量,其次是农业从业人员数量、农膜和农药施用量等[5],而化肥、农膜和农药对农业生产及环境会带来后续的负面影响,之所以现在对生产贡献大,是因为该区域原始生态下农业开发较晚,土壤及其环境基础好,还有一定的承载能力。因而,要转变农业增长方式,合理利用和保护农业生态条件,积极发展生态农业,实现绿色粮食生产。

4.4 科技研发和转化潜力

在加快科技研发创新能力的同时,加强科研转化能力,以技术确保生产条件不足带来的负面影响。近年来,黑龙江垦区能够确保粮食播种和生产收获面积,得益于生产技术的改进,如在水稻种植播种期,经常会受到当地气候寒流的影响而延迟种植,不仅影响播种质量还影响生长时间对后期生长和收获带来很多不利因素,通过水稻设施育种,既保证了出苗率还有效地缓解了气候不稳定带来的播种影响。由此看来,科研创新要有实践指导,在垦区现代农业发展下,科研创新应实践到具体的产前、产中和产后的每一环节,而且要针对当地的生产实践强化其转化成果,为粮食生产带来有效保障。

5 结论

通过对黑龙江垦区农业资源利用现状和粮食生产总量及结构变化的分析,明确了粮食生产给农业资源和环境带来的影响,进而,分析了农业生产资源利用对粮食稳定生产的潜力,即通过加强耕地保护,节水灌溉,转变农业生产方式,创新科技来确保粮食稳定生产的潜力。

[1] 徐国春. 领跑中国现代农业——黑龙江垦区构建粮食生产长效机制纪实[J].中国农垦,2005(1):22-24.

[2] 常丽君.我国东北黑土区粮食综合生产能力研究[M].北京:中国农业科学院农业信息研究所,2007.

[3] 高利明,陈晓梅.对新形势下黑龙江垦区粮食生产的建议[J].现代化农业,2001(7):2-3.

[4] 李玉明,杨慧. 黑龙江垦区粮食生产综合影响因素分析[J].生产力研究,2012(8):47-53.

[5] 潘文博.东北地区水稻生产潜力及发展战略研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2009.

[6] 郑桂萍. 黑龙江垦区农产品的绝对优势及永续途径[J].黑龙江八一农垦大学学报,2012,24(1):1-4.