蚊虫分类研究(双翅目:蚊科)的历史回顾与我国现状

2013-11-19瞿逢伊朱淮民

瞿逢伊 朱淮民

(第二军医大学病原生物学教研室,上海 200433)

1 蚊虫分类研究的历史回顾

研究资料表明20世纪是蚊虫形态分类发展的重要历史阶段,世界各地广泛采集标本,描述了许多新属、新种,并反复对已知蚊类记录及其分类地位和名称进行校订,以经验的途径形成了相对稳定的蚊科(Culicidae)各类群的分类系统。针对传疟蚊媒复合体(complex)和隐种(cryptic species)混淆的发现,探索各种新技术应用于蚊虫分类鉴定,其中细胞遗传,分子鉴别,以及系统发育数值分析等方法与形态分类相结合,已经广泛应用,成为现代蚊虫分类的新趋势。在此阶段传统的形态分类学术思想活跃,新技术为古老学科注入活力,推动蚊虫分类学不断发展。目前虽然以经验与形态描述为主导的分类模式基本未变,但是随着新技术的渗入,传统的分类理念将逐渐向自然分类转变。

1.1 传统的形态分类

近代蚊虫分类从18世纪中叶林奈用双名法命名尖音库蚊CulexpipiensLinnaeus, 1758开始,历史悠久,发展滞后,至19世纪初发现蚊虫可传播疟疾和黄热病之后,由于防治这些蚊媒病的需要,才对蚊虫形态描述和分类研究引起重视。英国自然博物馆于1899年聘用Theobald参加蚊类研究,采集世界各地标本,描述许多新种,并尝试将其归类为新属,初步形成的分类系统,在其专著《Monograph of the Culicidae》1~5卷(Theobald, 1901a, b; 1903; 1907; 1910)中陆续发表了蚊类156属960种,为蚊虫分类奠定了基础。Theobald的早期蚊类描述非常简单,分类体系尚属初始状态,但从动物命名的优先律角度,虽然是20世纪初的历史记录,仍然是当今蚊虫分类命名及名称校订论证的重要参考文献。

在Theobald专著出版后,世界各地蚊类研究逐渐发展,对蚊科的分类系统作了反复修订,例如Edwards (1932)将蚊科(Culicidae)分为3个亚科(细蚊亚科Dixinae、摇蚊亚科Chaoborinae、蚊亚科Culicinae),其中蚊亚科又分为3个族(按蚊族Anophelini、巨蚊族Toxorhynchitini (=Megarhinini)、库蚊族Culicini),库蚊族又分为5个组(Sabethes, Uranotaenia, Theobaldia, Aedes, Culex)。Stone (1956)对上述Edwards(1932)的蚊科分类系统作了修订建议,将细蚊亚科和摇蚊亚科与蚊科分离,并提升为科。修订后的蚊科分为按蚊亚科(Anophelinae)、库蚊亚科(Culicinae)及巨蚊亚科(Toxorhynchitinae),其中库蚊亚科又分为若干族(库蚊族Culicini、伊蚊族Aedini、脉毛蚊族Culisetini、蓝带蚊族Uranotaenini及煞蚊族Sabethini)。又经过多年反复争议,直到Knight等(1977)《世界蚊虫名录第二版》出版,才明确采用Stone(1956)的“蚊科分为按蚊亚科、库蚊亚科及巨蚊亚科”的建议,同时也采纳Belkin(1962)提出的将库蚊亚科分为10个族的意见。

在迄今百年期间,依靠传统的形态描述为主的分类理念和实践,不断规范细化分类特征,提高鉴定水平,对已知蚊种或类群的分类地位作比较研究和重组修订,逐步形成相对稳定的分类体系。根据《世界蚊虫名录》及其《补遗》(Knight, 1978; Ward, 1984, 1992)记载,至20世纪末已知蚊类达39属135亚属(Reinert, 2001)。现今蚊种已增加为3 490种(Harbachetal., 2007),蚊属的划分也不断有很多新变化,对蚊类的识知较前有很大的发展。

1.2 细胞遗传分类

针对许多重要传疟蚊媒的形态分类鉴定受复合体(complex)或隐种(cryptic species)的困扰,复合体成员种的形态近似,极易混淆或误定,对传统的形态分类产生疑虑,必须寻找新的分类鉴定方法。从上世纪30年代起探索的细胞遗传方法,以染色体带型谱和杂交等方法,对区分蚊种混淆发挥了重要作用,在相当长的历史时期内,成为经典的隐种鉴别方法。例如我国及东南亚地区分布广泛的重要传疟媒介大劣按蚊复合体(An.diruscomplex)成员种的鉴别,主要依靠细胞遗传方法,区分复杂的A、B、C、D、E、F等种型(Baimaietal., 1984, 1988; Sawadipanichetal., 1990;许漱璧和瞿逢伊,1991),同时为后续分子鉴别(Xuetal., 1997; Waltonetal., 1999)及形态分类订新种(Sallumetal., 2005)奠定了重要基础,是蚊虫分类学研究发展不可逾越的历史过程。大劣按蚊复合体已知种及其分布见表1。目前生殖隔离和杂交不育仍然是最可靠的蚊种判别的标准,细胞遗传分类方法在蚊虫分类中应用虽渐少,但其理论和实践意义不可低估。

表1 大劣按蚊复合体已知种及其分布Tab.1 The known species of Anopheles dirus complex and their distribution

注:*未见更深入的种(型)鉴定报告。

Note:*The further reports on species (form) identification unavailable.

1.3 分子鉴别

上世纪80年代,随着分子生物学技术的迅猛发展,为蚊虫复合体隐种的鉴别难题提供了新的解决途径——分子鉴别,先后广泛使用的有DNA探针、rDNA-PCR鉴别检测,以及测序分析等方法,逐步改进形成各类蚊种鉴定专用的常规方法,为形态分类提供了简便可靠的验证,对现用分类技术作了有力的支撑。对易混淆蚊种合理采用分子鉴别,可以及时发现问题,纠正错误,提高蚊种鉴定水平。例如:东南亚地区的大劣按蚊复合体分布广泛,种(型)复杂。Vythilingam等(2005)对老挝(Attapeu Province)采集的标本经多重 PCR检测为大劣按蚊An.dirusA种,不仅明确其种(型)分类地位,并进一步分析探讨其传疟关系。 形态和分子两种分类鉴定方法相结合,应是当前保证蚊种正确鉴定的重要技术措施。目前的分子鉴定可以逐步积累资料,向分子分类发展,尚需要漫长的研究过程。

我国赫坎按蚊复合体(An.hyrcanuscomplex)成员种多,蚊种鉴别极易混淆。例如Yao等(1938)发现南京地区“中华按蚊(An.hyrcanusvar.sinensis)”的卵具有3型,卵的甲板宽度及其出现季节不同,表明是含有多个隐种的复合体。经过半个世纪以来的研究,对中华按蚊类群的鉴定,仍然停留在甲板宽窄的水平上,采用分子鉴别技术区分混淆蚊种迅速获得解决,这是不同时代科技发展和技术共享带来的明显效果。根据中华按蚊An.sinensis和嗜人按蚊An.anthropophagusrDNA-ITS2序列测定,分析序列差异,设计种特异引物,进行PCR扩增,比较扩增的特异片段长度(中华按蚊425 bp,嗜人按蚊253 bp),即可明确区分两种按蚊(马雅军等,1998a, b)。我国重要传疟媒介嗜人按蚊与雷氏按蚊的分类地位长期处于争议,通过国内外(包括中国、朝鲜、韩国、日本及菲律宾)标本的分子鉴别研究资料(马雅军等,2000;Maetal., 2000; Wilkersonetal., 2003; 高琪等, 2004;Ruedaetal., 2005; Hwangetal., 2006),表明我国嗜人按蚊与东亚各毗邻国家及菲律宾(地模标本)的雷氏按蚊高度同源,可以确认两者为同种,嗜人按蚊应是雷氏按蚊的同物异名。此外,根据rDNA-ITS2测序分析及PCR扩增种特异片段的分子鉴别方法,发现混淆在韩国中华按蚊群体中的两个未知种(Lietal., 2005),经深入研究后描述为2新种:比伦按蚊An.belenrae和克莱按蚊An.kleini(Rueda, 2005)。此两种按蚊在我国亦陆续有发现报道(瞿逢伊等,2008;马颖等,2009)。我国大劣按蚊复合体(An.diruscomplex)成员种的分类鉴定,在染色体研究的基础上,探索应用rDNA研究其种型(Quetal., 1998),以采自泰国的大劣按蚊A种为对照,通过rDNA-ITS2序列比对,确认我国海南和云南的大劣按分别为A种和D种(徐建农和瞿逢伊,1997;Xuetal. 1997)。并根据rDNA-ITS2序列差异,设计种特异引物,通过PCR扩增片段长度差异(A种为374 bp,D种为663 bp)予以区分(徐晓春等,1998)。我国微小按蚊复合体(An.minimuscomplex)经分子鉴别已发现存在A和C两种,在形态上缺少稳定可靠的鉴别特征。据近年研究香港采集的微小按蚊新模标本为A种,并确认为原微小按蚊的同义名,C种已被另订为新种:哈氏按蚊An.harrisoniHarbachetManguin, 2007 (Harbachetal., 2007a)。由上可见分子鉴别技术已成为发现和区分隐种简便有效的方法,是现代蚊虫分类研究中不可缺少的重要手段。

1.4 系统发育数值分析

当前蚊虫分类的理念已经由传统形态描述水平(α分类,alpha taxonomy)向自然分类水平(β分类,beta taxonomy)发展。传统的分类理念强调分类单元应根据逻辑确认是单系类群(monophyletic group),并推论就是自然类群(natural group),上述单系(monophyly)的说法缺乏实践基础,存在不确定性。近年对伊蚊族(tribe Aedini)的系统发育数值分析表明:该族中多数属和亚属为单系类群,但一些大的类群,如:Aedimorphus、Finlaya、Ochlerotatus、Stegomyia等均为复系类群(polyphyletic group) (Reinertetal., 2009)。上世纪传统分类系统中含有一些特别庞大的蚊属(如伊蚊属Aedes),形成复杂的分类体系,这是人为因素造成的蚊类杂源的组合(heterogeneous assemblage),根本不能称自然类群或自然分类单元(natural taxon)。随着分类理念的转变,蚊虫分类研究工作的内容和方法已经逐渐变化,对研究的标本材料,重视收集蚊类不同虫期的多样化性状特征并作量化记录,按一定程序进行系统发育数值分析处理,构建分支图并经分析论证,才确认分类单元及其系谱关系,形成新的工作模式。通过系统发育数值分析方法,为传统的形态分类向自然分类转变开拓了一条途径,其真实的意义尚待实践验证。实现自然分类目标需要广泛深入的研究积累,需要反复总结经验,需要经受历史的考验。现将近年系统发育研究进展作简介。

1.4.1蚊科分类系统的新修订:Harbach等(1998)对蚊科38属作了系统发育数值分析,发现阿蚊属(genusArmigeres)与尤蚊属(genusUdaya)为姐妹群,根据形态特征的相似性,应归入伊蚊族(tribe Aedini);不支持巨蚊属(genusToxorhynchites)归属的亚科分类地位,建议将巨蚊亚科(subfamily Toxorhynchites)降为巨蚊族(tribe Toxorhynchitini)。随后,Harbach (2007)又结合分子分类文献论证,进一步对蚊科分类系统修订为2亚科11族。即按蚊亚科和库蚊亚科,库蚊亚科又分为11个族(即Aedeomyiini、Aedini、Culicini、Culisetini、Ficalbiini、 Hodgesiini、Mansoniini、Orthopodomyiini、Sabethini、Toxorhynchitini、 Uranotaeniini),将阿蚊属划归伊蚊族。这是本世纪初根据系统发育数值分析方法,由独特的组合特征和分析程序,获得分支图,确认其为单系类群基础上构建的蚊科新分类系统。

1.4.2伊蚊族分类系统的优化重组:Reinert (2000), Reinert等(2004,2006,2008,2009)的系列论文,以形态为基础,应用系统发育理论和数值分析方法,对伊蚊族(tribe Aedini)已知蚊270种的生活史各期336个特征作分析。根据分支图显示的系谱关系,确认并调整其属与亚属的分类地位及其蚊种组成。经过优化重组共确认80个属(尚有原伊蚊属‘Aedes’和骚扰蚊属‘Ochlerotatus’共73种分类地位未定),其中含18个新属,21个新亚属,多个新组合属。

研究还表明:伊蚊族的属级类群通常为多质分类单元(polythetic taxa),依靠单一特征不能作出正确鉴别,需要依靠单个特征的组合才能作出鉴别。个体特征有时虽可单独产生衍变,但这样相同的组合特征不可能在其他类群中发生(Reinertetal., 2009)。例如原伊蚊属纷蚊亚属(subgenusFinlaya)包含蚊种多、分布广泛、形态复杂、分类地位不稳定,该亚属下常划分为组(群)/亚组(亚群)等不规范的分类层次,成为分类中特别庞大复杂的类群之一。Reinert等(2004,2006)的研究表明:原纷蚊亚属绝大多数已知种被归入新组合的19个属内,其中如布蚊属Bruceharrisonius、科蚊属Collessius、丹蚊属Danielsia、唐蚊属Downsiomyia、贾蚊属Gilesius、喜蚊属Himalaius、霍金蚊属Hopkinsius、呼蚊属Hulecoeteomyia、连蚊属Jihlienius、陆蚊属Luius、花蚊属Phagomyia、田中蚊属Tanakaius等属我国均已有蚊种报道记录(瞿逢伊和朱淮民,2009)。新修订后的纷蚊属(genusFinlaya)仅含分布于澳洲界(Australasian region)的36种(Kochi group),其中少数蚊种分布跨至东洋界(Oriental region),已知仅斑翅纷蚊Finlayapoicilius(=Ae.poicilius)在我国云南曾有分布记录(龚正达和赵子江,1986)。由上可见通过系统发育数值分析的规范操作,以独特的组合特征作为蚊属间的分界线,可以对混杂的异质蚊种或类群进行清理,优化重组为若干同质小型的蚊属,使属级关系更确切符合系谱关系,这是传统蚊虫分类向自然分类转变迈出的第一步。

1.4.3系统发育分析与新属的发现:Harbach等(2007b,c)先后描述报道2个蚊类新属,即:金蚊属(genusKimia)和鲍蚊属(genusBorichinda),这是本世纪初根据系统发育分析,从混杂或被误订的蚊属标本中发现的非同质类群,经过深入研究后确认的新蚊属。上述蚊属如果使用传统的蚊类检索表极易被混淆遗漏,系统发育数值分析采用多虫期和多特征,从个体表征的多重性获得全态(holomorph),通过一定程序的量化分析,对具有较多相同特征的多质分类单元(polythetic taxa),在分支图上清晰显示其系统关系,并确认其分类地位。现以鲍蚊属为例予以说明。

鲍蚊属genusBorichindaHarbachetRattanarithikul, 2007,模式种:BorichindacavernicolaRattanarithikuletHarbach, 2007。作者在泰国清迈省的一处山洞(Borichinda Cave)内,离洞口约150 m处崖壁边缘的石穴小积水中发现蚊幼虫,是该山洞中唯一孳生地。2004~2005年曾在该处采获幼虫和蛹3次,经饲养后获38♀♀,16♂♂,以及幼虫、蛹等共174个标本供分类研究。该成蚊经常用检索表分类为Isoaedes(Ia)属,后又进一步核对成蚊及其配套的幼虫和蛹皮标本形态特征,发现与Ia有明显不同。结合Reinert等(2004)伊蚊族已知属特征资料分析,确认该蚊为新属(Borichinda,Br)/新种(Br.cavernicola)。形态特征支序分析(cladistic analysis)结果,Br属与Ia属在分支图上呈清晰的姐妹群关系,但Ia+(Br+Ay)与Ia+Br呈交替分支状态,表明Borichinda、Isoaedes与Ayurakitia(Ay)等3属具有亲缘关系。Br属与Ay属具有7个同塑性状(homoplastic characters)支持其姐妹群关系,而Br属与Ia属有另外7个同塑性状。从Br属与Ia属配对的EW(equal weights)和IW (implied weights)分析应作为Isoaedes属的亚属,但由于3属近裔自性差异(autapomorphic differences)很大,不可轻易归并。现文Borichinda是根据多质分类单元鉴定的伊蚊族新属,其用作支序分析的172个性状特征及3属形态区别表等详情可参阅Harbach等(2007c)。

2 我国蚊虫分类研究现状

2.1 我国蚊属(种)的分类记录

蚊类属(种)分类单元是分类系统中的基础类群,也是拉丁学名双名制(属名+种名)命名中的主体。属名确定蚊种在分类系统中的地位,其属名发生变化,则蚊种的位置亦随之改变,由此可见确定蚊属(种)具有重要的分类意义。回顾蚊虫分类百年发展历史,在继承和发展前人研究中,大量涉及蚊虫分类地位及命名的质疑和修订,这种学术性的变革包括属级类群的创建或重组,不仅使属级分类单元逐步优化,对促进蚊虫分类研究的发展具有深远的影响。回顾我国蚊属(种)的分类记录:Feng(1938)综述记录我国蚊类12属22亚属98种。孟庆华(1955)记录14属30亚属141种。陆宝麟等(1997)共记录18属48亚属362种(亚种)。上述蚊虫分类文献代表我国不同时期蚊类研究的历史记录,是蚊虫分类工作者应熟悉研读的宝贵资料,也是开拓未来的重要基础。

在本世纪初国外对伊蚊族(tribe Aedini)形态分类与系统发育数值分析相结合,根据系谱关系进行属级分类单元优化重组,对原分类体系变动很大,其中还包括以我国蚊虫分类专家陆宝麟院士命名的陆蚊属(genusLuius)和连日清博士命名的连蚊属(genusJihlienius)(Reinert, 2000; Reinertetal., 2004, 2006, 2008, 2009)。以及蚊科分类系统分为2亚科11族的新变动(Harbach, 2007);金蚊属(genusKimia)新属描述(Harbachetal., 2007b)和路蚊属(genusLutzia)恢复属级分类地位(Tanaka, 2003)等报道。上述蚊虫分类研究的进展值得学习和共享利用。

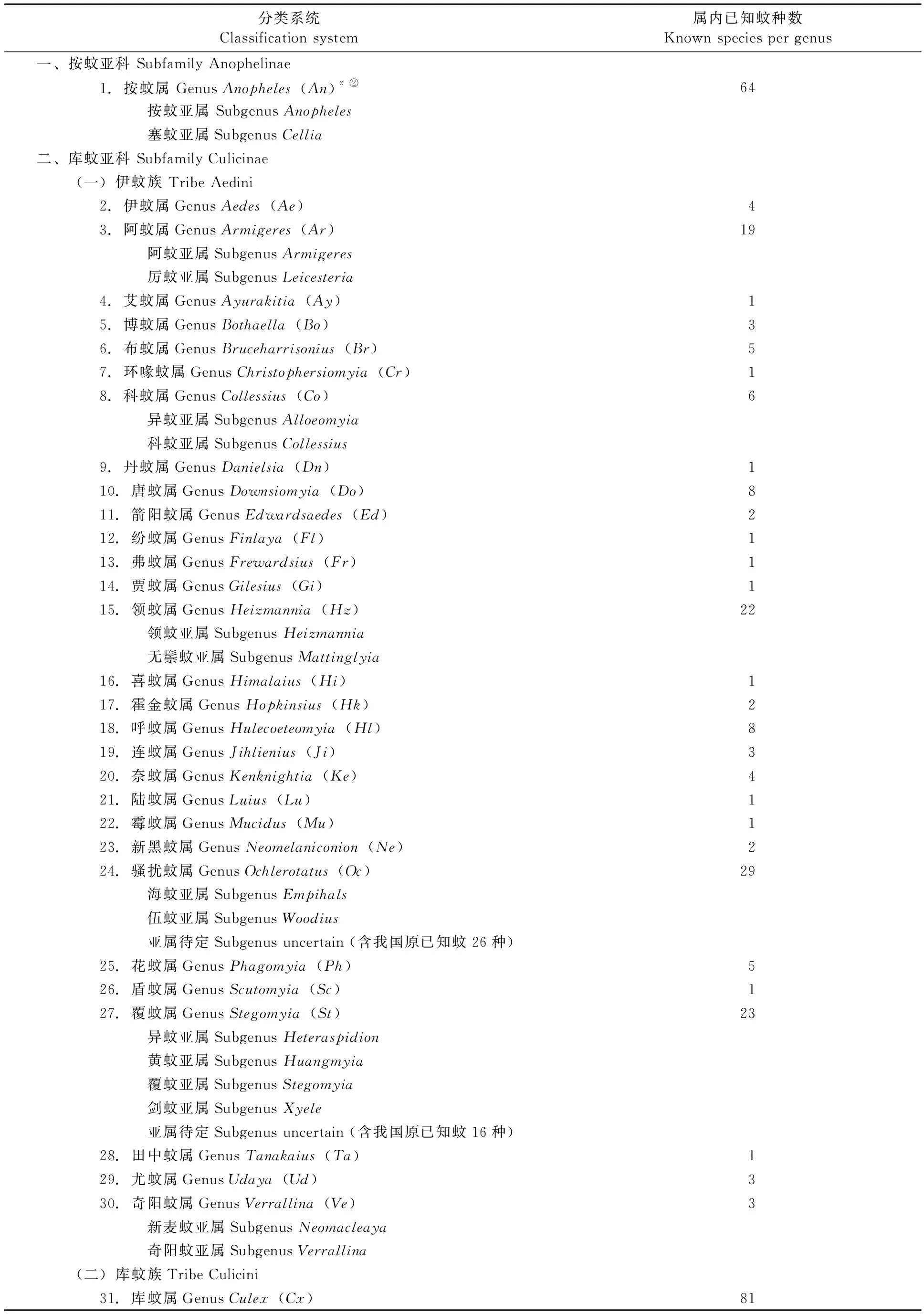

根据上述新分类概念,我国蚊科新分类系统(表2)共记录2亚科10族45属420种(包括伊蚊族分类地位待定的已知蚊11种)。我国伊蚊族的新记录属及蚊种名表详见另文(瞿逢伊和朱淮民,2009)。本文新补充的我国新记录的路蚊属Lutzia和金蚊属Kimia的形态特征等将在下节简介。

2.2 我国两个新记录蚊属的简介

2.2.1路蚊属(GenusLutziaTheobald,1903):该属为Theobald(1903)根据墨西哥采集的CulexbigotiiBellardi,1862为模式种建立的新属。Edwards(1932)将其降为库蚊属的一个亚属。此后虽然有学者对该亚属的分类地位有质疑(Belkin,1962;Tanakaetal., 1979),但其分类地位长期被沿用未变。Tanaka(2003)研究日本蚊虫蛹期形态分类,综合相关蚊种的形态特征和分布区系等研究记录,将原Lutzia亚属从库蚊属中分离出来,恢复其独立属的分类地位。又根据形态和区系分布等差异,组建为3个亚属:①Lutzia亚属的已知种包括Lt.allostigma和Lt.bigotii,均分布于中、南美洲。②Metalutzia亚属的已知种包括Lt.fuscana、Lt.halifaxii、Lt.tigripes及Lt.vorax,分别分布于亚洲、澳洲、非洲。③Insulalutzia亚属,已知仅Lt.shinonagai一种,采自日本小笠原群岛(Ogasawara-gunt)。3个亚属的形态鉴别见检索表(表3)。

本属现知3亚属共7种(Tanaka, 2003;Harbachetal., 2007; Khalinetal., 2008),该属的修订已被国际蚊类名录采纳。鉴于此类蚊虫的分类特征不显著,以往记录中的混淆甚多,希望能采用分子鉴别等技术予以澄清。近年Tanaka(2003)除重点补充蛹期形态特征外,并复核以往文献及其收藏的标本,结果所检视的全部成蚊的腹节背板端部均有淡色带,为典型的Lutziavorax,未发现典型的Lt.halifaxii或两者间的中间型。作者并引述文献中有关蛹期毛序特征的谬误,认为在日本(古北区)、硫球群岛、小笠原群岛及台湾等地区,该种群形态特征无明显差异。在该文中确认Lt.vorax为已知种,对《日本蚊虫志》(Tanakaetal., 1979)原有记载的Lt.halifaxii未列入已知种,处于存疑状态。《中国动物志蚊科上卷》(陆宝麟等,1997)原记载库蚊属(genusCulex),路蚊亚属(subgenusLutzia)2种,暂将名称修订如下:

褐尾路蚊Lutzia(Metalutzia)fuscana(Wiedmann, 1820)

表2 我国蚊科分类的新系统Tab.2 New classification system of Chinese Culicidae*①

续表2Tab.2continued

分类系统Classification system属内已知蚊种数Known species per genus 包蚊亚属Subgenus Barraudius 库蚊亚属Subgenus Culex 库状蚊亚属Subgenus Culiciomyia 真黑蚊亚属Subgenus Eumelanomyia 簇角蚊亚属Subgenus Lophoceraomyia 梅蚊亚属Subgenus Maillotia 新库蚊亚属Subgenus Neoculex 32.路蚊属Genus Lutzia(Lt)2 后路蚊亚属Subgenus Metalutzia (三)脉毛蚊族 Tribe Culisetini 33.脉毛蚊属Genus Culiseta (Cs)7 小脉毛蚊亚属Subgenus Culicella 脉毛蚊亚属Subgenus Culiseta 森林蚊亚属Subgenus Climacura (四)费蚊族 Tribe Ficalbiini 34.费蚊属Genus Ficalbia(Fi)2 35.小蚊属Genus Mimomyia(Mi)5 鳞腋蚊亚属Subgenus Etorleptiomyia 英格蚊亚属Subgenus Ingramia 小蚊亚属Subgenus Mimomyia (五)霍蚊族 Tribe Hodgesiini 36.霍蚊属Genus Hodgesia(Ho)1 (六)曼蚊族 Tribe Mansoniini 37.柯蚊属Genus Coquillettidia(Cq)3 柯蚊亚属Subgenus Coquillettidia 38.曼蚊属Genus Mansonia(Ma)3 拟曼蚊亚属Subgenus Mansonioides (七)直脚蚊族 Tribe Orthopodomyiini 39.直脚蚊属Genus Orthopodomyia(Or)4 (八)煞蚊族 Tribe Sabethini 40.金蚊属Genus Kimia(Ki)1 41.钩蚊属Genus Malaya(Ml)3 42.局限蚊属Genus Topomyia(To)23 丽蚊亚属Subgenus Suaymyia 局限蚊亚属Subgenus Topomyia 43.杵蚊属Genus Tripteroides(Tr)11 星毛蚊亚属Subgenus Rachonotomyia 杵蚊亚属Subgenus Tripteroides (九)巨蚊族 Tribe Toxorhynchitini 44.巨蚊属Genus Toxorhynchites(Tx)10 (十)蓝带蚊族 Tribe Uranotaeniini 45.蓝带蚊属Genus Uranotaenia(Ur)27 伪费蚊亚属Subgenus Pseudoficalbia 蓝带蚊亚属Subgenus Uranotaenia

注:*①我国现记录蚊类共计2亚科10族45属420种,其中伊蚊族属级分类地位未定蚊11种未列入表内,名称如下:

The current mosquitoes records of China include 2 subfamilies, 10 tribes, 45 genera, and 420 species totally. Among them, the 11 uncertainty taxonomic species in tribe Aedini are not include in Tab.2 as follows:

‘Ae.(Aedimorphus)’:alboscutellatus,caecus,mediolineatus,pallidostriatus,vexans

‘Ae.(Cancraedes)’:penghuensis

‘Oc.(Finlaya)’:crossi,koreicoides,oreophilus,peipingensis,sintoni

*②属名缩写Abbreviation of the genus name.

Culex(Lutzia)fuscanusWiedmann, 1820

贪食路蚊Lutzia(Metalutzia)halifaxii(Theobald, 1903)

Culex(Lutzia)halifaxiiTheobald, 1903

根据Tanaka (2003) 报道我国台湾具有Lt.vorax分布记录,但《中国动物志蚊科上卷》中将Lt.vorax作为Lt.halifaxii的同物异名处理,似欠妥当。此两种蚊的分类地位急需研究澄清,以保证我国常见蚊种记录的正确性。

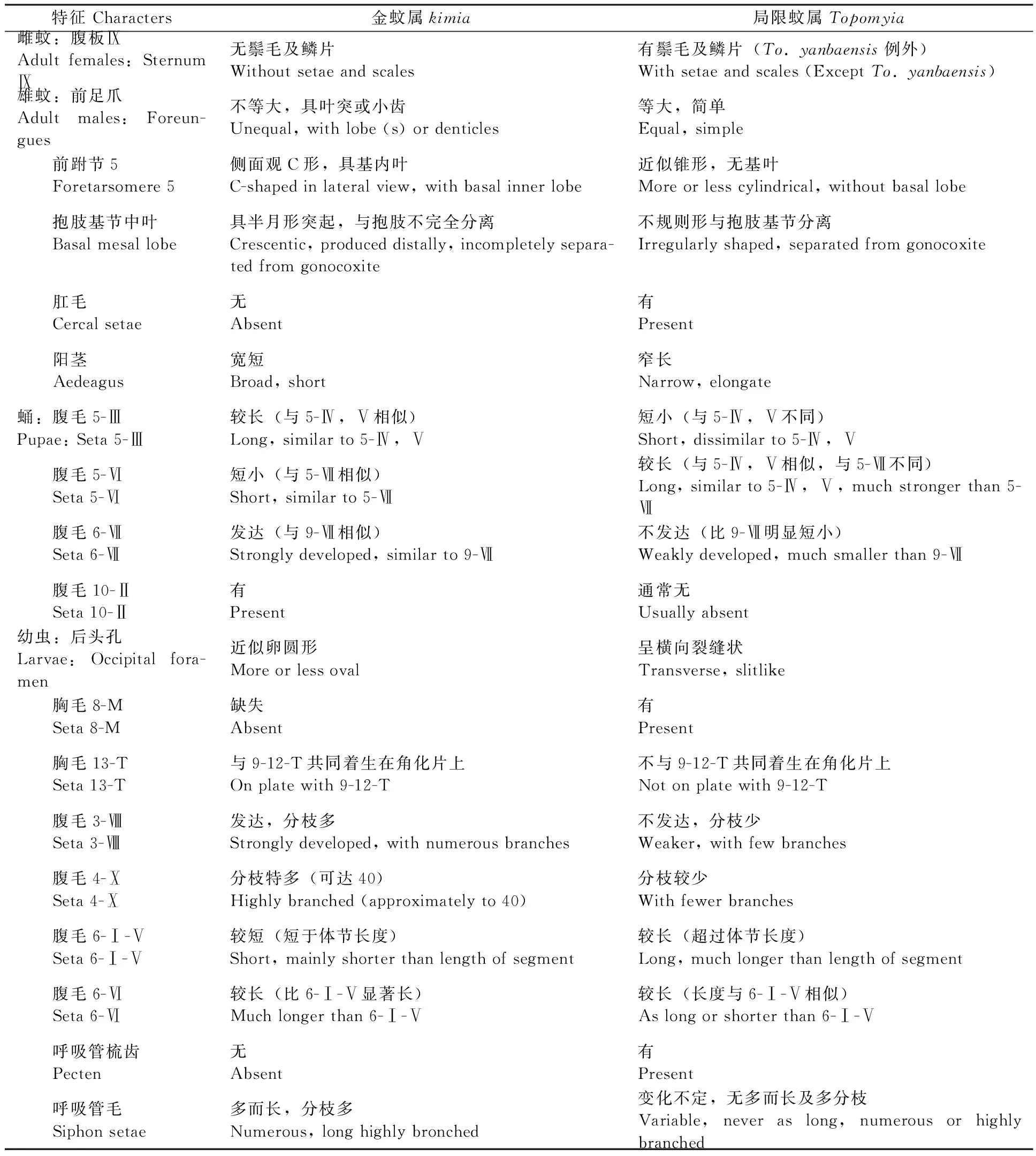

2.2.2金蚊属(GenusKimiaVuetHarbach, 2007):金蚊属(genusKimia)为Harbach等(2007b)报道的新蚊属,其模式种为TopomyiadecorabilisLeicester, 1908,模式产地为马来西亚,现知该种亦分布于越南,在东南亚地区可能分布广泛。该属成蚊体表鳞饰和幼虫生态习性均与局限蚊属(genusTopomyia)相似,现经研究确认该属已知5种:包括分布于中国云南省的Km.nemorosa(Gong, 1996) (龚正达,1996),印度尼西亚的Km.miyagii(TomaetMogi, 2003),马来西亚和越南的Km.decorabilis(Leicester,1908),菲律宾的Km.imitata(Baisas,1946),以及泰国的Km.suchariti(MiyagietToma,1989),以往均被混淆为局限蚊属。

该新属的发现与现代蚊虫分类理念和方法的更新密切相关,在对博物馆收藏的模式标本及1972~1982年采自越南的此类标本(包括成蚊、幼虫、蛹)的形态深入研究基础上,选用73个量化特征进行支序分析(cladistic analysis)。结果表明Kimia与杵蚊属Tripteroides近缘,而与局限蚊属Topomyia关系并不紧密,分别均为不同属级分类地位(Harbachetal., 2007b;原文P.107,Fig.1煞蚊族分支图)。金蚊属与局限蚊属的主要鉴别特征参阅表4。

分析以往长期将金蚊属蚊种混淆为局限蚊属的原因,主要由于其成蚊形态相似,在传统的蚊虫分属检索表中又常用“翅上腋瓣(upper calyter)无毛,中胸盾板中部具银色鳞纵条”等特征区分局限蚊属Topomyia和杵蚊属Tripteroides(例如:Thurman, 1959)。上述特征无法将金蚊属Kimia与局限蚊属区分开,就无法避免混淆。中胸盾板鳞纵条特征并不稳定地在两属全部蚊种均有表现,但可以在钩蚊属Malaya的一些蚊种中见到。由上可见,在分类检索表及其特征的选用应持审慎态度。鉴于金蚊属的分类研究尚属初始阶段,目前各已知种不同虫期的形态描述尚不齐全,我国记录尚待研究充实。

3 小结与展望

蚊虫分类研究历史悠久,始于18世纪中叶,进展缓慢。19世纪随着蚊媒传染病的发现和防控蚊媒病的需要,蚊虫分类研究引起重视,至20世纪进入发展的盛期。在传统形态为基础的经验分类学思想指导下,初步形成的蚊科分类系统逐步修订相对稳定。但由于复合体隐种而影响形态鉴定的可信度,经过多年努力,蚊虫分类专业随着细胞遗传、分子生物学、系统发育数值分析等技术的渗入开拓了前进的道路,为提高蚊虫分类技术水平增添了新动力。长期困扰的复合体隐种鉴定初步获得解决,为提高蚊媒病防控水平提供了技术保证。期待21世纪在继承传统与应用新技术紧密结合,迈向蚊虫自然分类有更大的发展。

我国蚊类资源丰富,蚊种兼有东洋、古北两界,分类鉴定有一定复杂性。从上世纪30年代开始,我国拥有多所专门机构和专家从事蚊类调查研究,1997年出版的《中国动物志蚊科上、下卷》首次集中翔实地记录了我国蚊科区系分类研究的成果,获得国内外的关注,但迄今将近20年,后续研究似缺乏潜力。当前国外蚊虫分类研究进展快速,在分类理念、方法及工作模式上有一系列转变,蚊科的新分类系统及伊蚊族的属级分类单元的重组变化极大,常见蚊种的命名急需核实订正。本文中根据国外近年研究进展试修订我国蚊科的新分类系统与《中国动物志蚊科》记载的有很大变化,这是科学发展必然产生的时代差异。我们不仅热情共享新分类系统中对我国蚊虫分类专家陆宝麟院士和连日清博士表示赞誉和尊敬命名的陆蚊属(genusLuius)和连蚊属(genusJihlienius),而且抓紧当前转变时机,深入研究蚊虫新分类理念的科学意义,从中获得启发和创新,为振兴我国蚊虫分类研究作努力。

表4 金蚊属与局限蚊属的鉴别特征*Tab.4 Morphological characters for distinguish Kimia and Topomyia*

注:*根据Harbach等(2007b)原文P.109,Tab.I. 选摘。

*Quoted from Harbachetal., (2007b) P. 109, Tab.1.

致谢衷心感谢Ralph E. Harbach博士(英国自然历史博物馆,NHM)和John F. Reinert博士(美国医学农业兽医昆虫研究中心,CMAVE),对本文撰写中给予的支持和帮助。