巨大淋巴结增生症的CT诊断

2013-11-19齐力

齐力

垂杨柳医院 放射科,北京100022

巨大淋巴结增生症(Castleman Disease,CD),是一种少见的淋巴组织异常增生性疾病。由于该病少见,对其影像学表现认识不足,术前易误诊为胸腺瘤、淋巴瘤、结节病、淋巴结转移瘤或淋巴结结核等疾病。有鉴于此,笔者回顾性分析了有较完整资料,经手术及病理证实的CD 24例,并结合文献讨论该病的CT表现特点,旨在提高对本病的认识,减少误诊。

1 材料和方法

1.1 一般资料

收集2008年1月~2012年12月期间的CD病例共24例,其中男11例,女13例,年龄17~67岁,平均35岁。24例患者均接受了CT检查。病理结果:局限型透明血管型CD 23例、弥漫型CD 1例。

局限型透明血管型CD的临床表现:有支气管炎症状者5例、声音嘶哑者1例、干咳和痰中带血者1例、腹部有逐渐增大的无痛性肿物者9例、无明显不适者7例。1例弥漫型者呈现贫血、体重下降、发热、肝脾增大、胸腔积液和表浅淋巴结肿大等全身性症状。实验室检查:血沉增快12例(25~58 mm/h)、血免疫蛋白异常者11例。其中免疫球蛋白IgG增高2例(18.0~21.4 g/L),免疫球蛋白IgA增高1例(4.37 g/L),血糖增高2例(31.4 mmol/L),肝肾功能异常2例。

1.2 检查方法

采用美国GE公司16排螺旋CT。矩阵512×512,管电压80~120 kV,管电流280~300 mA,常规采取层厚、层间距2.5 mm扫描。全部患者均行CT平扫和增强扫描,部分病例还同时做病灶区薄层扫描和三维重建。造影剂剂量选择:1.5~2.0 mL/kg,或按体质指数(BMI=体重/身高2)比例给药。采用静脉团注非离子型对比剂(300 mgI/mL优维显100 mL ,流率为2.5 mL/s)。扫描和延迟时间为:① 腹部:动脉期25~30 s,静脉期65~70 s;② 胸部:动脉期18~23 s,实质期45~50 s。扫描结束后记录以下内容:① 肿块影像学表现:病变部位、形态大小和数量、密度、边缘、强化程度、钙化的分布和类型、有无出血和坏死囊变,以及周围结构是否受压或受浸润等;② 手术所见和病理学特征。

2 结果

(1)11例胸部CD中有10例为局限型,位于前纵隔的3例、中纵隔的2例、后纵隔的3例、前中纵隔的1例、肺门处1例。病变表现为纵隔或肺门处圆形、类圆形或分叶状较大的单发软组织密度肿块影,边界多清楚锐利,直径3~15 cm,平均5.5 cm。胸部CT平扫病变密度较均匀者9例;病变密度不均匀伴有中央区分支状钙化者1例。

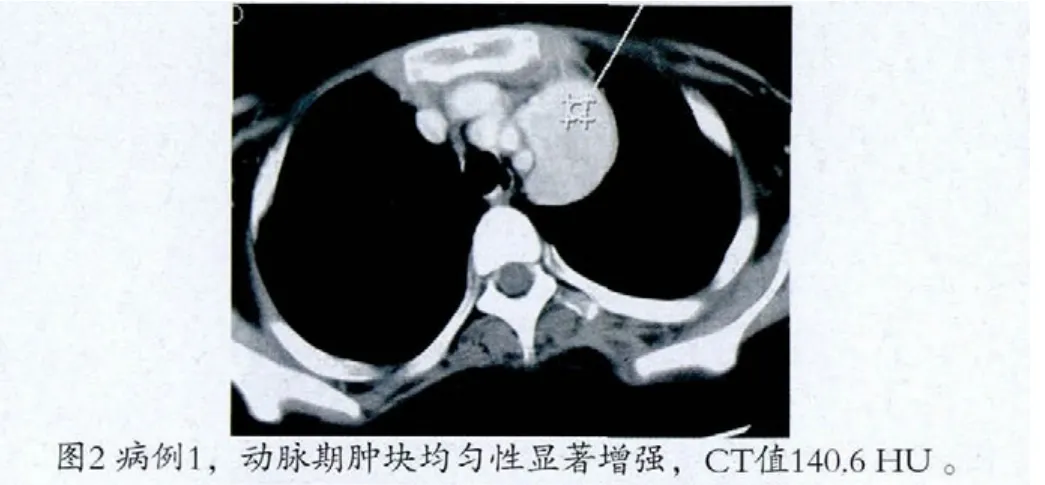

CT平扫时CT值约32~62 HU,平均43 HU左右(图1)。CT增强扫描时,有7例动脉期时病灶内部呈基本均匀的显著强化,有3例呈非均匀性强化。CT值可高达102~206 HU,平均约138 HU左右(图2)。延迟期仍持续强化(图3),CT值约72~137 HU,平均96 HU左右。5例肿物周围和/或外带区可见增粗的滋养血管影。4例的病灶与周围结构如血管、胸膜或气管关系密切。1例有气管受压移位,但术中均较容易分离。这10例术前影像学诊断仅4例正确,其余分别误诊为胸腺瘤、结节病、淋巴瘤、淋巴结核和神经源性肿瘤等。

11例胸部CD中另有1例为弥漫型CD,位于中后纵隔。CT表现为中后纵隔内由多个大小不等的淋巴结融合而成的较大软组织肿块,大小约13 cm×12 cm×5 cm ,双侧少量胸腔积液、腹水。平扫CT值约78 HU,增强扫描动脉期不均匀性显著增强,CT值约113 HU,延迟期增强仍较明显。本例术前影像学误诊为淋巴瘤。

图1 病例1左前上纵隔见5.0 cm×5.5 cm×7.2 cm大小的软组织肿块,边缘锐利、密度均匀、肿块周围血管脂肪间隙存在,平扫CT值45.5 HU。

图3 病例1,CT三维重建显示延迟期肿块持续增强,密度欠均匀,CT值102 HU。术前诊断:左前上纵隔占位病变;病理诊断:左前中上纵隔透明血管型CD。

(2)13例腹部CD在CT上多表现为类圆型的单发较大软组织肿块,直径约5~15 cm,平均6.5 cm。边缘清楚或有轻度分叶状。病变位于腹膜后者8例、位于肠系膜根部者2例、位于盆腔者3例。

CT平扫8例显示病变密度基本均匀,CT值38~58 HU,平均46 HU左右(图4);5例密度不均伴有中央区分支状或斑块状钙化(图4),占38%(5/13)。CT增强扫描动脉期显示病变呈不同程度的基本均匀的明显强化(图5),CT值114 ~196 HU,平均136 HU左右,接近腹主动脉。延迟期病灶仍持续强化(图6),CT值70~122 HU,平均92 HU左右。

局限型CD23例,占95.8%(23/24例),在CT像上均未见到坏死或出血等变化。

图4 病例2 CT平扫:左降结肠后方有一直径约6 cm的类圆形软组织肿块,边缘不规则呈分叶状,CT值48 HU,病灶中央可见分支状钙化,未见囊变坏死或出血等改变。

3 讨论

CD是一种界于良、恶性之间的不典型淋巴结增生。组织学上分为透明血管型、浆细胞型及界于两者间的混合型[1]。1985~1995年Weisenburger和Mccarthy等[2-3]将CD分为局限性和弥漫性2种类型,其中局限性所占比例较大[4]。前者呈良性特征,临床常表现为无明显症状的孤立软组织肿块,病理上96%为透明血管型,手术切除后预后良好。后者呈恶性表现,常累及多个器官且全身症状明显,如发热、盗汗、体重下降、肝脾大、胸腹水和血液系统异常等,病理学上均为浆细胞型。治疗以放、化疗和免疫抑制为主,预后不良。CD可以独立存在,也可以伴发高球蛋白血症、POEMS综合征(一种与浆细胞病有关的多系统病变)等其他疾病。

巨大淋巴结增生症的发生部位据统计胸部约60%~70%、颈部约占14%、腹部约占11%、余为其他部位[5-6]。发生在胸腔内时,多沿气管支气管淋巴链分布,好发部位依次为前纵隔、肺门、后纵隔,罕见于肺。

发生在腹腔和后腹膜者,肿瘤多沿肠系膜根部或后腹膜的淋巴链分布,呈生长缓慢的孤立结节或肿块。

X线胸片可显示CD肿块的部位和大致形态,但对诊断缺乏特异性。常表现为边缘清楚的球形或分叶状肿块,类似于胸腺瘤、淋巴瘤和神经源性肿瘤的表现。位于中纵隔和肺门者可致邻近气道受压移位。肿块可有斑状、棉絮状钙化,本组有1例即有此种表现。本病常无临床症状,多为偶然发现,本组11例胸部CD均为常规X射线胸部检查时发现,且均误诊。

本组资料显示,CT扫描能清晰显示CD病变的部位、形态、数量、钙化。增强CT扫描对CD的诊断和鉴别诊断具有实用价值。根据文献[7-8]报道和本组资料的情况来看,CD的CT表现与其组织病理学特征密切相关,具有一定特点。

本组病例的特点是:均发生于纵隔、肺门区、腹膜后、肠系膜旁、盆腔等淋巴结丰富的特定部位。CT扫描均表现为腹膜后软组织影[9],表现为圆形、类圆形或分叶状孤立较大软组织肿块影、直径约4~15 cm、呈中等密度、多数密度基本均匀、境界清楚锐利。

部分病例病灶中央区的斑块状、分支状钙化可看作是透明血管型CD病灶的一种特征性表现,24例CD患者中有4例于病灶中央区出现了分支状、斑块状钙化。钙化的发生率约为16.7%(4/24例),明显高于文献报道的5%~10%的CD肿块钙化发生率[5]。

CT增强扫描对CD的诊断和鉴别诊断具有较高的实用价值,有一定的特征性,表现为动脉期显著强化,肿块强化峰值与胸腹主动脉强化程度相类似,CT值超过动脉CT值的2/3[10-12]。大多数肿块表现为动脉期基本均匀的显著强化和延迟期的持续强化。本组病例占95.8%(23/24例)的病例有如此表现,其CT值由平扫时的平均45 HU左右显著增加到动脉期时的平均137 HU左右,延迟期时平均为94 HU左右。它表明肿块的血供非常丰富,这与透明血管型CD具有较多的供养血管、病理性血管异常增生、毛细血管明显扩张等因素有关。

本组弥漫型CD1例,增强扫描时动脉期呈现不均匀性明显强化,CT值由平扫时的78 HU左右增高为113 HU左右,延迟期仍维持了较高水平的强化。

局限型CD的另一个特征是病灶内极少伴有出血和坏死灶。本组23例局限型CD,最小者直径约3.0 cm,最大者直径约为15 cm,CT扫描检查均未见瘤灶内有出血和坏死灶,占100%(23/23例)。病灶较大而内部无出血或坏死,此点在其他类型的肿块中比较少见,可能与其血供丰富和淋巴滤泡样组织不易坏死的特性有关。

CD在CT上一般表现为富血管性病变,应与以下疾病相鉴别:① 纵隔内异位化学感受器瘤,与局限型CD较难区分,它同样有丰富的扩张扭曲的血管。主要应从部位上鉴别,它常常沿着主动脉生长,而CD则按淋巴链分布;② 异位嗜铬细胞瘤,无论发生在胸还是腹膜后,它常与大血管毗邻。病灶易坏死囊变,虽然有强化,但密度或信号常不均匀,且临床上有异常波动的恶性高血压表现。实验室检查尿中儿茶酚胺及代谢产物VMA(3-甲氧—4-羟苦杏仁酸)升高。而CD一般无囊变坏死改变;③ 肠系膜淋巴结结核,形成的肿块边界多不清楚,增强扫描时肿块一般为不规则边缘强化,中心常可见坏死区,没有延迟强化的特点,这些均与CD不同;④ 淋巴瘤,无论是动脉期还是延迟扫描其强化程度均较轻,明显不同于CD。且淋巴瘤以多发居多,而CD以单发居多。

综上所述,CT平扫加增强扫描有助于对CD的明确诊断和鉴别诊断,CD肿块以动脉期显著强化和延迟期的持续强化为特征性表现。胸、腹部局限型CD则以较大孤立性无坏死、无出血的肿物均匀性明显强化、有时伴有病灶中央分支状钙化为特征。弥漫型CD的影像学表现复杂多样,确诊主要依靠病理和免疫组织化学检查。

[1]王亮春,卜定方,陈喜雪,等.伴发Castle man病的副肿瘤性天疱疮发病机制研究[J].中华皮肤科杂志,2004,11(1):38-40.

[2]Weisen burger DD,Nathwani BN,Winbeng CD,et al.Multicentric angiofollicular lymph node hyperplasia:a clinicopathologic study of 16 cases[J].Hum Pathol,1985,16(2):162-172.

[3]Mc Carthy MJ,Vukelja SJ,Banks PM,et al.Angiofollicular lymph node hyperplasia(Castleman's disease)[J].Cancer Treat Rev,1995,21(4):291-310.

[4]丰琅,田野,吕文成,等.腹膜后Castleman病:附3例报告[J].现代泌尿外科杂志,2009,14(1):35-38.

[5]Mc Adams HP,Christenson MR,Fishba ck NF,et al.Castleman disease of the thorax:radiologic features with clinical and histopathologic correlation[J].Radiology,1998,209(10):221-228.

[6]Anagnostou D,Harrison Cv.Angiofollicular lymph node hype rplasia[J].Clin Pathol,1972,25(2):306-312.

[7]Kim TJ,Han JK,Kim YH,et al.Castle man disease of the abdomen imaging spectrum and clinicopathologic correlations[J].Computer Assist Tomography,2001,25(2):207-214.

[8]Libson E,Fields S,Strauss S,et al.Widespread Castleman,s disease:CT and US findings[J].Radiology,1988,166(3):753-755.

[9]霍红军,张杰,刘继东,等.腹膜后巨大淋巴结增生症的诊疗探讨[J].中国医师进修杂志,2010,33(26):66-68.

[10]彭泽华,蒲红,白林,等.血管滤泡性淋巴结增生症的影像擘表现与临床病理特点[J].临床放射学杂志,2009,28(2):242—246.

[11]邹玉坚,郑晓林,陈塑,等.局限型巨大淋巴结增生症的影像学表现[J].中国CT和MRI杂志,2011,9(6):69-72.

[12]Libson E,Fields S,Strauss S,et al.Widespread castlemandisease:CT and US findings[J].Radiology,1988,166(3):753-755.