金代山西古体诗用韵研究

2013-11-13张建坤

张建坤

(广东广播电视大学文化产业系,广州510091)

诗文用韵的研究,是汉语语音史的重要内容。“对于韵书出现以前的时期,诗歌押韵是观察古代韵母系统的最重要的材料;韵书出现以后,这些材料又可以印证韵书。”[1]金代山西共有62位诗人的769首古体诗流传下来,这是音韵史上极好的材料。本文拟从音韵的角度,归纳整理金代山西古体诗的诗韵,考察它们的用韵特点及其所反映的当时的实际语音情况。①本文统计古体诗以《全辽金诗》(阎凤梧、康金声主编,山西古籍出版社1999年版)为据。在引用韵例时,一律用该首诗的前两个字作为标题,书名号后的阿拉伯数字指《全辽金诗》里的页码。

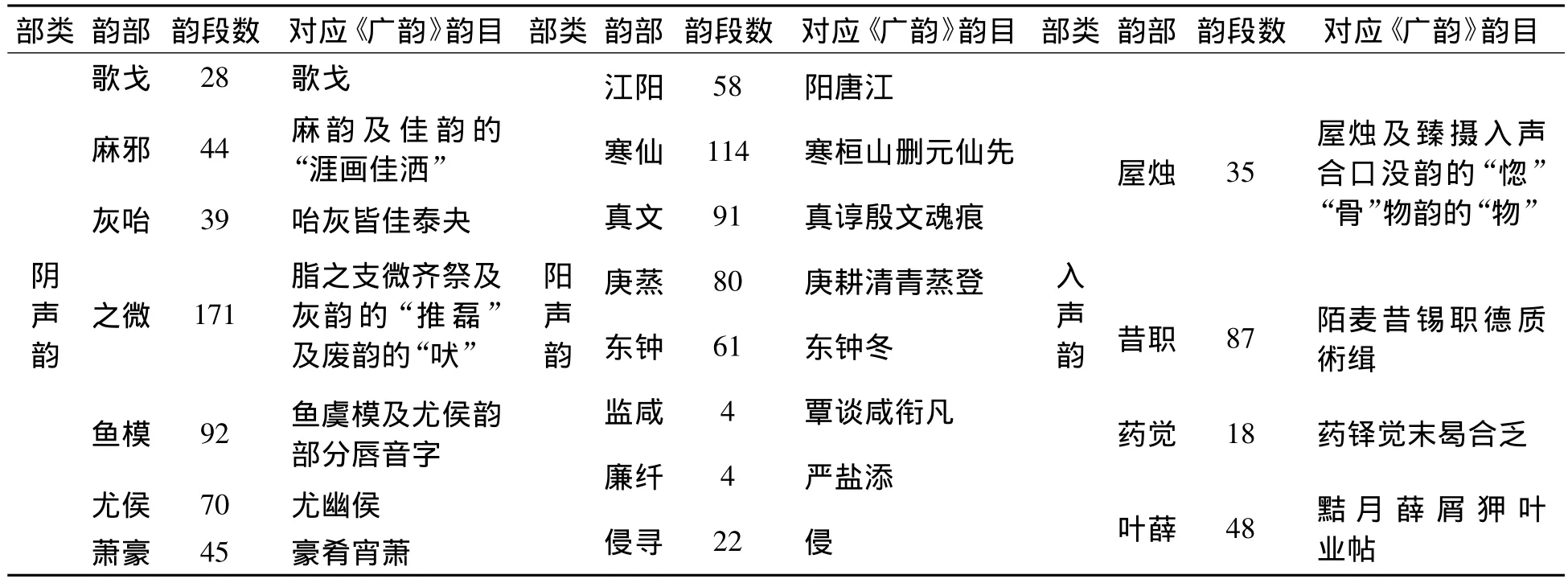

下面先列出各部押韵情况总表(见表1),每韵包含《广韵》哪些韵字,除去声的祭、泰、夬、废及入声韵外,一概以平赅平上去。其次全部列出本部字和其他通用的韵例及其分析。

表1 金代山西古体诗韵母系统归部表

一、阴声韵

1.歌戈部 本部相当于《中原音韵》的歌戈韵。与鱼模部通用1例(“×例”指的是×个韵段,下同):挫座簸磨课大坐堕污过和唾我卧破(段成己《陈子》2864)。

2.麻邪部 本部包括《中原音韵》的家麻、车遮两韵。南宋毛晃在《增修互注礼部韵略》有注语云:“麻字韵自‘奢’以下,马字韵自‘写’以下,禡字韵自‘籍’以下,皆当别为一韵,但与之通可也。盖‘麻马禡’等字皆齿音,以中原雅音求之,夐然不同矣。”这条注解表明,在当时中原雅音中麻韵三等和二等韵已经有了明显不同,应该另立一韵了,但在山西诗人的作品里麻二麻三完全混用不分,大概反映的正是“但与之通可也”的状况,体现了诗人用韵比较保守的一面。

3.之微部 本部包括《中原音韵》支思、齐微两韵,但在这里还看不出它们分用的迹象。

本部与灰咍部通用7例:之之时姿师夷维施嬉禧违绥依圻支推姿辉宜黎(孙九鼎《重修唐》227),私玑尼辉磊知貲儿奇痴几资疵机(雷渊《大地》2203),斯糜羁驰为师宜私坯离漪漓遗嗤奇诗迟饥痴夷颐知辞(段成己《有客》2861),贻推离昧迷恞移谁期知(李道玄《混元》1953),嶷归回(刘祁《青灯》2960),来开雷巍苔猜哀哉(段克己《黄河》2830),会态翠(房皞《贫家》2913)。以上这些灰咍部字大部分都是灰韵字,表明灰韵字正在离开蟹摄部向之微部转移。从上面的韵例看出,灰韵与本部相押主要是平声(只有“磊”是上声),鲁国尧曾推测“《广韵》灰韵系及泰韵合口押入支微部的也许首先是从去声开始的”,[2]山西古体诗押韵材料不支持这种推测。除此以外,灰韵字还出现在灰咍部,比出现在本部的次数多很多。

本部与鱼模部通用3例:字孤图虞无符珠都(侯善渊《太清》1487),履著虑顾趣(元好问《荣叟》2405),渡树路故去顾付父履附聚仆距怒露暮步慕助趣遇箸具处柱(元好问《土门》2490)。

关于侯善渊本部和鱼模部相押的韵例,丁治民《金末道士侯善渊诗词用韵与晋南方言》(以下简称丁文)认为这是方言现象。[3]笔者认为,这种说法值得商榷,因为侯善渊是山西临汾人,在临汾方言中,“字”的韵母为[ɿ],遇摄韵母为[u]或[y](见《山西方言调查研究报告》,[4]以下简称《报告》),它们相去甚远。另外在四川、[2]江苏、①见钱毅、姜怡国《北宋扬州诗人王令用韵考》,载《邵阳学院学报》,2009年第1期第68-72页。安徽、②见吕玲娣《北宋诗人梅尧臣用韵研究》,载《阜阳师范学院学报》2007年第4期;见张令吾《北宋张耒近体诗韵考》,载《湛江师范学院学报》2004年第5期。福建、③见刘晓南《宋代四川方音概貌及“闽蜀相近”现象》,载《语文研究》2008年第2期。北京④邓兴锋《大都杂剧用韵所反映的元代一些单字的读音》,载《语言研究》1997年第1期。等地的诗词用韵中都有此类现象。魏慧斌指出“鱼支合叶是宋词用韵普遍特点,共有140例”。[5]96因此,本部与鱼模部通用应该是通语中的现象。

“履”本属于《广韵》脂韵,在现代汉语语音中,韵母已经和遇摄三等字相同,从韵文材料来看,它和遇摄的合流在金代已经开始了。

4.鱼模部 本部相当于《中原音韵》的鱼模韵。与尤侯部唇音字通用3例:虎母祖甫古府武(侯善渊《虎虎》1573),谱亩鲁所武侮举庑卤古(元好问《不见》2443),土伍妇恶(李汾《石家》2763)。其中“母”“妇”两字还同时和尤侯部字相押,表明流摄唇音字向遇摄的转化还在进行中。

与萧豪部通用1例:浒府鲁取苦瞽古主侮媪语暑户浦渚乳女(元好问《诗人》2518)。

与屋烛部通用1例:书犊(元好问《古剑》2528)。

5.灰咍部 本部包括《中原音韵》皆来韵,但比皆来韵多了灰韵。来自麦韵的“债”和本部通用3例:戒快害怪债爱盖(侯善渊《戒戒》1570),败械芥坏话解界卖隘债挂眦快迈(董文甫《住人》1057),债话(李俊民《一轩》1957)。“债”三次出现都在灰咍部且没有和入声字相押,表明“债”字已经转入灰咍部。

6.萧豪部 本部相当于《中原音韵》萧豪韵。本部与尤侯部通用1例:交毫涛高毛臊皋豪牢逃髦袍饕劳薅螯搔桃醪韬刀曹号遭游嘈(段克己《正月》2831)。

7.尤侯部 本部相当于《中原音韵》的尤侯韵。

二、阳声韵

1.真文部 本部包括《中原音韵》的真文韵。本部与元韵通用7例:园门喧樽暄孙垣言(元好问《山腰》3436),尊原门援翻昏言存魂(李俊民《太行》1895),昏门温盆元言垣蹇樊荪浑园樽尊论烦孙轩坤(雷渊《幼安》2201),悃恳本畹巘偃返阮远损衮蔉挽晚(元好问《良朋》2433),论奔园尊樊昏屯门痕根樽翻轩元(司马朴《湘西》263),根论门言(元好问《利端》2411),崘门奔源尊痕烦燉骞轩辕鼋坤阍温喧言昏(陈赓《黄河》2742)。元韵在刘宋时期开始离开山摄,和痕魂合为一部,但最晚在宋代初期,元韵已经回归山摄,因为元韵在现存最古老的韵图——《韵镜》中,和山摄的山、仙韵同处一图(分别为外转二十一开、外转二十二合),而《韵镜》产生于公元1007至公元1037年之间。①据李新魁《汉语等韵学》(中华书局1983年版第164页)的说法。因此,元韵和痕魂通押,显然是仿古。

本部和东钟通用5例:真新穷通宫尘神(侯善渊《真真》1574),尽运牝近寸动分(侯善渊《盏盏》1575),龙群雄风坤崙闻(侯善渊《龙龙》1573),重尽共动缝近用(侯善渊《重重》1572),空通容穷东红坤(侯善渊《空空》1574)。

丁文[3]把本部与东钟合为一部,乔全生也指出“段(克己)、侯(善渊)、刘(志渊)三人的诗词用韵说明金代晋南方言的臻摄与通摄字也是完全合流的。”[6]214但笔者认为应该分为两部,并且即使合为一部也不能据此认为金代晋南方言两摄字完全合流。因为:(1)在晋南籍诗人作品中,臻摄和通摄都有很多自押的韵段,东钟(冬)自押11例,真文自押26例,真文和东钟通用仅5例,这不能算“完全合流”,它们之间通用应是用韵宽所致;(2)现代临汾方言中臻摄为-n韵尾,通摄为-ŋ韵尾(《报告》678)。

本部和庚蒸部通用2例:芹云群纷分闻焚汾耘坟君勳文军曛真听(段克己《朝采》2850),茵朋渑绳澄蒸冰(刘汲《西岩》650)。在稷山方言中,臻摄字失去鼻韵尾,韵母为[]或[],曾、梗摄的韵母为[ʌŋ]或[y ŋ],它们它们读音相去甚远,它们通用肯定不是方言现象(《报告》670)。刘汲浑源人,在浑源方言中,臻摄和梗摄一样,都是-ŋ韵尾,刘汲的这首诗可能反映了他的方言(《报告》589)。

本部和东钟、庚 蒸部通用1例:辰文纯风王扁神瑛真(侯善渊《玉清》1489)。②为方便阅读,对于非本部韵字加下划线表示或着重号,来自不同韵部的则加不同的下划线或着重号,以示区别。下同。

本部侵寻部通用2例:俊信润骎琳(元好问《故家》2488),闻沈心侵吟音林(侯善渊《闻闻》1575)。

2.寒仙部 本部包括《中原音韵》的寒山、先天、桓欢三韵。元韵除了和上述的真文部的魂痕通用外,还和山摄其他韵相押。在寒仙部内仙先和寒桓有分用趋势,本部共出现114个韵段,先韵独用、仙韵独用及它们之间通用共49例,寒韵独用、桓韵独用及它们之间通用8例子,并且元韵和仙先通用多,山删和寒桓通用多,尽管如此,仙先和寒桓还是不能分开,因为它们之间有11例是通用的,囿于篇幅仅举一例:冠眢难端安攀餐山还寒千顽闲滩鸾颜艰乾盘坛丹斑宽丸兰间翰团(元好问《我本》),在这首诗中出现了寒桓山删元先六个韵的字。

本部和监咸部通用1例:闲凡寰攀关山间(侯善渊《闲闲》1577)。这个例子和真文部与侵寻部通用的2个例子表明-m韵尾开始消失。

本部与真文通用2例:蹇返稳挽远晚(段成己《青山》2860),门屯奔尊孙炖痕鲲墩温荪昏分尊琨扪魂垠辕烟喧(李俊民《太行》2055)。这里的和真文部通用都和元韵与魂韵押韵有关,首先是由于文人仿古,元韵字和痕魂字相押,其次是元韵字和山摄其他字相押。

本部用韵比较特殊的有2例:先然动玄月禅死绵前天(侯善渊《三圣》1503),年钱城才鹃前(李汾《洛阳》2764)。今山西临汾方言中,山摄韵母一般为[an]或[i εn],“动”的韵母为[uəŋ],“月”的韵母为[y ε],“死”的韵母为[ɿ](《报告》678),这几个字的读音和山摄字的读音可以说相去甚远,这里应是失押现象。李汾山西太原人,今太原方言中,山摄韵母一般为[ie]、[](如“搬”)或[](如“官”),“才”的韵母为[ai],“城”的韵母为[əŋ](《报告》389),故以今音观之,“才”与山摄字相押,应是主要元音相近,“城”与山摄字相押,应是是鼻韵母和鼻化韵相近,李汾的这首诗可能反映当时太原方言的特点。

3.庚蒸部 本部相当于《中原音韵》的庚青部。本部与东钟部通用5例:景省冲静钅并冷炯庆(侯善渊《内适》1488),衡卿停轰明清倾警(元好问《往年》2436),镜镜定形营性病珑正净(李道玄《嗟昏》1590),梦动冷洞(陈赓《武郎》2744)。元好问忻州人,李道玄常住河津,在他们的方言中曾梗摄与臻摄主要元音相同(《报告》570,654),对他们而言,本部与东钟部通用可能是方言的反映。侯善渊临汾人,陈赓临猗人,在他们的方言中(《报告》648,678),曾梗摄的韵母为[i ŋ],通摄韵母为[u əŋ](临汾方言中“中东公孔”等字读这个音)、[u ŋ](在临猗方言中“东公红翁”读这个音)或[y ŋ],对他们而言,本部与东钟通用乃是用韵宽所致。

本部与之微通用1例:气肌澄(侯善渊《八言藏》1504)。这种现象在宋词和金元词中都没有出现。乔全生指出晋方言并州片梗摄丢失鼻韵尾后,多读[i]、[ɿ],而这种现象正是保留的唐五代西北的某支方言,在这种方言里,丢失鼻韵尾的清青韵和齐韵通用现象很普遍。[6]198-201笔者认为尽管临汾方言不属于并州片,在今临汾方言里也没有梗摄字读[i]、[ɿ]的现象,但侯善渊作为一个道士,云游四方,在作诗时受这些方言的影响还是有可能的,而且,在侯善渊的词里也有这种现象,如《益寿美金花·灵源》:静镜性始(唐圭璋主编、中华书局1979年版《全金元词》上册第528页)。因此,我们有理由相信这应是山西方言的表现。

本部与江阳部通用1例:昌黄光阳祥霜琅英皇(侯善渊《道德》1486)。从现代临汾方言看,“英”的韵母为[iη],江阳部的韵母为[αη]或[iαη],应该是用韵宽所致。

4.江阳部 本部相当于《中原音韵》的江阳韵。

5.东钟韵 本部相当于《中原音韵》东钟韵。

6.监咸部、廉纤部 这两部韵字较少,故合在一起讨论。这两部所包括的韵字分别和《中原音韵》的监咸韵、廉纤韵基本相同。监咸与廉纤部通用1例:厌添簾监(元好问《碧瓦》2524)。

7.侵寻部 本部相当于《中原音韵》侵寻韵。

三、入声韵

1.屋烛部 本部与昔职部通用14例:嘱哭骨卜谷肉狱族赎福(李道玄《召门》1594),骨速鹿足肉(李俊民《雄姿》1890),肉骨兀(麻革《古人》2222),玉骨独蓿屋肉腹足绿(元德明《牙猪》1208),宿束木物骨玉哭(刘从益《朝来》2163),骨斸(麻革《送杜仲》2218),骨鹄束(麻革《吾闻》2222),戌木腹鹄缩槲玉目绿屋谷曲跼速肉榖宿夙足秃鹿(王渥《甲申》2266),率触谷欲足纆辱俗幅熟曲复腹肉速束菊(房皞《禀性》2914),祓沐物(元好问《壶中》2477),物足(元好问《越女》2526),德惚腹国黑物玉(侯善渊《德德》1575),惚塞谷物德默则(侯善渊《惚惚》1581),秃没镞(元好问《惠远》2473)。

这里应该指出的是昔职部和本部相押的多数来臻摄入声合口,共11例,其中没韵的“骨”字和本部相押7次,“兀”相押1次,“惚”相押2次,“没”相押1次,来自术韵的“戌”相押1次,来自物韵的“物”字和本部相押4次,“祓”相押1次,而来自曾摄、梗摄的韵字很少,只有3例。值得注意的是物韵同时和遇摄通押:欎雨举宇羽庑阻语取楚苦(元好问《湿暑》2421),而在《四声等子》里通摄入声又是和遇摄相配的。一方面,臻摄入声合口同时和通摄入声与遇摄通用,另一方面,在韵图里通摄入声又是和遇摄相配。种种迹象表明,没韵、物韵和术韵的某些字开始与屋、烛韵合流,它们的主要元音已经趋同,并且主要元音应该就是u。王力先生指出:“在《四声等子》里,遇摄只和通摄的入声相配,但是在《切韵要法》(这里指的是《字母切韵要法》)里,裓摄合撮(等于遇摄)却兼和臻摄入声相配了(“骨”配“孤”,“出”配“枢”)。但是……在十四世纪(?)以前臻合口入声还没有搬家,①本文作者按:王力先生的意思是臻摄入声合口的主要元音还和臻摄舒声保持一致,还没有变成u或y。而且在现代非“官话”区方言里也并不念 u,y。”[7]204从金代从大量的臻摄入声合口和通摄入声相押情况来看,王先生的观点值得怀疑。

本部与药觉部通用1例:谷哭鹄朴俗绿(元德明《山中》1201)。

2.昔职部 臻摄入声合口除了和屋烛部相押外,还同时和本部的昔锡职德质等韵通用。

本部与叶薛部、药 觉部通用1例:实客璧泽疾雪削掷(元好问《彼美》2724)。

3.药觉部 丁文说觉韵不与药铎部(即本文所说的药觉部)互叶,因此把觉韵归入月贴部(即本文所说的叶薛部)。这种说法是不准确的,觉韵与药铎互押的有2例:勺缚橐讬鹤壑薄藿乐慤却泊虐(元好问《千辰》2426),弱薄慤学愕落郭讬杓乐(元好问《吾女》2447)。

以上两例中的“慤”“学”都是觉韵字,其余韵脚字都属于药铎韵。因此,本文把觉韵归入药铎部。

在《经史正音切韵指南》中,是铎韵和果摄相配,而在《切韵指掌图》中,是山摄入声一等和果摄一等相配,唐作藩认为“这可能表明铎韵和曷末的主要元音已相同或很近,韵尾的区别已经消失”。[8]210本部与山摄入声一等通用 2 例:脚壑寞薄落钵缚药错乐凿著廓(段克己《我爱》2823),药活渴(元好问《江南》2523)。从这些押韵材料来看,唐先生的意见是正确的。

4.叶薛部 本部与昔职部通用可以分成三种类型。第一种是和元韵与痕魂通押一样,是月韵和没韵押韵。《韵镜》中,月韵和山摄的鎋韵、薛韵同处一图(分别为外转二十一开、外转二十二合),因此这里月韵和没韵相押完全是文人仿古:月樾忽没(刘汲《云横》649),发没月(元好问《西园》2459),没发月(元好问《南冠》2504),樾越歇骨发月(段成己《罢书》2860),发滑骨(元好问《江南》2523)。第二种是月和没韵押韵,这是仿古,在此基础上,再与臻摄字或其他山摄字押韵:没月兀发窟屈渤物发忽骨樾(元好问《讠隐水》2404),出骨月(元好问《龙山》2513),勃物发月(元好问《茅斋》2452),折骨月血客(李俊民《不周》1891),骨雪发滑抹裂劂穴(元好问《诗人》2518)。以上两种类型都和月韵、没韵有关。第三种与月韵没韵相押没有关系,有4例:白月湿(段克己《几日》2824),白折陌(元好问《桃花》2501),积业(李道玄《药包》1590),窟得活虢胁(李俊民《恶石》1902)。

综上所述,金代山西古体诗的韵母系统可以归纳为19部,这个韵母系统的阴声韵、阳声韵与同时期的中原一带词韵的韵母系统基本一致,差别在于入声韵。金代中原一带的入声韵一般被归纳为3部(参看宋洪民《金元词用韵与〈中原音韵〉》、[9]李爱平《金元山东词人用韵考》、[10]鲁国尧《宋代辛弃疾等山东词人用韵考》、[11]鲁国尧《元遗山诗词曲用韵考》、[12]朱晓农《音韵研究》[13])。尽管山西古体诗韵零星地体现了古山西方言的特点,但从总体来看反映了当时通用的语音系统。正如王力先生所说:“时代对于用韵的影响大,而地域对于用韵的影响小。”[14]笔者对于丁文认为侯善渊诗词用韵的语音基础是晋南方言的观点不敢苟同。

与《中原音韵》相比,这个韵系具有几个特点:

其一,入声作为独立的韵部仍然存在,但是-p、-t、-k韵尾已经出现混合的现象。这表现在两个方面:山摄、咸摄两摄入声混用不分,臻摄、深摄、曾摄、梗摄四摄入声混用不分;在灰咍部、鱼模部都有和入声通用的韵例。

其二,山摄还没有分成桓欢、寒山、先天三部。寒桓和仙先虽然有分用的趋势,但还不能截然分开。桓韵独用仅发现1例:乱断半(李献甫《疏星》2787),桓韵与山通用则多达22例。

其三,车遮韵、支思韵尚未形成,假摄二等三等还没有分用的趋势。《中原音韵》所分出的支思韵,在诗韵中和止摄其他字、蟹摄三四等字完全混用不分,没有分用的趋势。

这个韵母系统比平水韵也要宽得多。过去语言学界认为宋代以后的诗歌固守“平水韵”,脱离口语,如王力先生说过“到了宋代,找口语不要向诗中找,而应该向词中找”,[7]24通过本文对金代山西古体诗研究来看,这种观点有失偏颇。

研究古体诗的用韵具有重要价值。这首先表现在古体诗的韵母系统和同时期的山西词韵基本相同上。这表明古体诗的诗韵和词韵在汉语史的研究上具有同样的价值,有些地方比词韵更能体现实际语音。据笔者考察,灰韵字在金代山西词韵中,和止摄字通用仅1例,而在诗韵中则多达5例,体现了灰韵字与止摄字的合流,这种现象更接近《中原音韵》,因而更接近口语。其次,在某些方面可以补充韵书之不足。比如在《四声等子》咸摄、深摄入声只和本摄舒声韵相配,不和阴声韵相配。这给人的感觉就是这二摄的入声保留得相对完整。唐作藩先生就说过:“《等子》(本文作者按:指的是《四声等子》)的入声韵,已经打破了《广韵》系统,不仅兼承阳声韵和阴声韵,而且混同了[-k][-t]尾。它们已经演变为[Ɂ]尾。只有[-p]尾还独立存在。”[8]从本文的押韵材料来看,[-p]尾和[-t]、[-k]尾通用的有20例,[-p]尾独用的只有3例,[-p]尾基本上不能独立存在了。再比如,曾梗两摄的入声与深臻两摄的密切关系,在韵图上基本看不出来,通过这些押韵材料我们可以看出,曾梗深臻四摄的入声已经合为一部,主要元音应该趋于混同。再次,可以和韵书相互印证。如臻摄入声合口既和遇摄通用,又和通摄入声通用,表明臻摄入声合口的主要元音和遇摄的主要元音是相同的,这说明《四声等子》把臻摄入声合口和遇摄相配是有根据的。再比如,江摄与宕摄合为一部、曾摄与梗摄合为一部也与《四声等子》分别放在一张图上相互印证。总之,在古体诗的诗韵中,透露了不少语音演变的信息。当然,从语音史的角度来看,古体诗的用韵也有不足之处,这就是有些地方受平水韵的影响,元韵和痕魂韵通用、月韵和没韵通用等,在词韵中就比较少见,研究过程中应该注意此类现象。

[1]麦耘.齐梁陈隋押韵材料的数理分析:序[M].哈尔滨:黑龙江大学出版社,2008:1.

[2]鲁国尧.宋代苏轼等四川词人用韵考[J].语言学论丛,1981,(8):85 -117.

[3]丁治民.金末道士侯善渊诗词用韵与晋南方言[J].古汉语研究,2002,(3):17 -22.

[4]温端政,侯精一.山西方言调查研究报告[M].太原:山西高校联合出版社,1993:678.

[5]魏慧斌.宋词用韵研究[M].西安:陕西人民教育出版社,2009:96.

[6]乔全生.晋方言语音史研究[M].北京:中华书局,2008:214.

[7]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[8]唐作藩.《四声等子》研究[M]//汉语史学习与研究.北京:商务印书馆,2001:210.

[9]宋洪民.金元词用韵与《中原音韵》[M].北京:中国社会科学出版社,2008:22,40.

[10]李爱平.金元山东词人用韵考[J].语言研究,1985,(2):49-64.

[11]鲁国尧.宋代辛弃疾等山东词人用韵考[J].南京大学学报:哲学社会科学版,1979,(2):104-118.

[12]鲁国尧.元遗山诗词曲韵考[M]//鲁国尧语言学论文集.南京:江苏教育出版社,2003:389.

[13]朱晓农.北宋中原韵辙考[M]//音韵研究.北京:商务印书馆,2006:291 -294.

[14]王力.南北朝诗人用韵考[M]//王力语言学论文集.北京:商务印书馆,2003:5.