柴达木盆地北缘下干柴沟组下段湖相混合沉积发育特征及其对储层的影响

2013-11-13禚喜准

禚喜准 王 琪 张 瑞 李 娟

(1.辽宁工程技术大学地质系 辽宁阜新 123000;2.中国科学院油气资源研究重点实验室 兰州 730000)

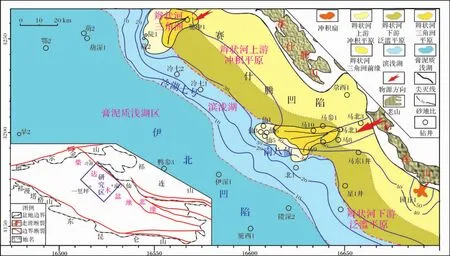

在碳酸盐岩和陆源碎屑岩两大类沉积岩之外,还普遍存在着二者的过渡类型——混积岩。所谓混积岩,是指陆源碎屑与碳酸盐颗粒及灰泥混生在一起的一类沉积岩[1]。张雄华根据黏土、陆源碎屑、碳酸盐(颗粒或灰泥)三个端元除了将粘土大于50%的称为粘土岩外,将碳酸盐含量为5% ~95%,陆源碎屑含量为5%~95%的混合沉积岩定为混积岩,并将混积岩分为四类:含陆源碎屑—碳酸盐混积岩(以碳酸盐为主,陆源碎屑含量为5% ~25%)、陆源碎屑质—碳酸盐混积岩(以碳酸盐为主,陆源碎屑含量为25%~50%)、含碳酸盐—陆源碎屑混积岩(以陆源碎屑为主,碳酸盐颗粒或灰泥含量为5% ~25%)、碳酸盐质—陆源碎屑混积岩(以陆源碎屑为主,碳酸盐颗粒或灰泥含量为5% ~25%)[2]。很多学者从海平面变化、构造升降等角度对海相混积岩形成机制进行了深入探讨[3,4],关于内陆湖盆混积岩成因机制,罗顺社等认为湖相混合沉积主要受控于构造作用、气候条件、物源三个方面[5]。我国的柴达木盆地、江汉盆地以及渤海湾盆地等含油气盆地的第三系地层中广泛发育混合沉积[5~7],但是湖相混积岩及其对储集性能的影响研究较少[6],研究该类沉积体系对恢复当时的古地理、古环境、古气候进而指导我国内陆湖盆的油气勘探有重要意义。研究区位于柴达木盆地北缘的中部(图1),在上世纪80年代和90年代进行了多轮油气勘探,由于储层物性总体较差,主要在南八仙—马北构造发现工业油气流,冷湖七号只有微弱的产能。本文主要从沉积环境以及孔喉动态演化的角度分析了南八仙和冷湖七号两个地区储层物性差异的原因,探讨了咸水湖盆的有利储集相带,为进一步勘探提供理论指导。

1 地质概况

柴达木盆地北缘(柴北缘)为一侏罗系含油气系统的中新生代陆相沉积盆地,盆地的发育始于印支运动以后,大致经过三个发育阶段:早中侏罗世潮湿气候下的淡水断陷湖,形成了柴北缘的早侏罗世主力烃源岩;在晚侏罗世—早白垩世,华北地块与西伯利亚地块碰撞,致使柴北缘处于构造挤压环境,造成早侏罗世伸展构造发生反转;经历了晚侏罗世—早白垩世地壳挤压构造作用后,柴达木盆地以及相邻地块和造山带在随后的晚白垩世—始新世阶段又处于相对构造平静期,盆地发生整体沉降,相邻造山带被不断剥蚀和夷平,自始新世开始,印度板块开始与古亚洲大陆发生碰撞,但碰撞所产生的远距离效应自渐新世晚期()才开始影响柴达木盆地和相邻塔里木盆地,因此在第三纪古始新世(E1+2)—中新世(N1)形成了干燥气候下的微咸水—咸水大型拗陷湖;第三纪上新世(N2)—第四纪(Q)的缓慢抬升到褶皱,最终形成第四纪干燥气候下的盐化拗陷湖。

柴北缘中部的储层主要为第三系储层[8],伊北凹陷是该区主要的生烃凹陷,该凹陷周缘发育冷湖七号和南八仙等背斜构造(图1)。本次研究的主要目的层位为下干柴沟组下段(),该地层处于盆地稳定沉降的拗陷期中晚期,湖盆的差异沉降作用变弱,湖盆地形比较平缓,在盆地边缘逆冲断层的作用下,湖盆逐步扩张,湖平面逐渐上升,冲积扇范围不断缩小,形成了冲积平原—滨浅湖与辫状河三角洲—滨浅湖两大沉积体系。由于气候干旱,两大沉积体系发育的岩石类型主要为棕红色的钙质粉细砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、膏质泥岩以及膏质粉砂岩;其中南八仙地区沉积物的硬石膏含量很少,岩性较粗,主要为含钙粉细砂岩,而冷湖七号硬石膏含量较高,岩性较细,以棕红色或红褐色的膏质泥岩、含膏泥质粉砂岩为主。

2 混合沉积发育特征

柴北缘中部混合沉积分布广泛,研究区的冷湖七号、南八仙等地区的沉积物中早期碳酸盐含量一般在3~55%,按照张雄华提出的混合沉积物的成分结构分类方案,含陆源碎屑大于5%的碳酸盐岩(或含5%以上碳酸盐的碎屑岩)都定为混合沉积物的范畴[2],因此冷湖七号和南八仙沉积物属于混积岩,其中冷湖七号主要为主要为碳酸盐质—陆源碎屑混积岩以及少量的陆源碎屑质—碳酸盐混积岩,南八仙主要为含碳酸盐—陆源碎屑混积岩以及少量的碳酸盐质—陆源碎屑混积岩。柴北缘中部地区混合形式主要有三种,即碳酸盐作为砂岩的填隙物、陆源碎屑散布于碳酸盐基质中以及泥质粉砂岩地层夹少量泥灰岩[9],按照Mount提出的混合作用分类属于相缘混合型[1],相缘混合型的混积岩成分和结构主要受沉积环境的水动力条件以及水介质条件的影响。根据岩性组合特征、测井资料以及砂地比等值线,依据水动力条件可以把柴北缘中部的混合沉积划分为两类(图1):

(1)滨浅湖型(碳酸盐—硬石膏基底式胶结)

图1 柴达木盆地北缘中部位置示意图与下干柴沟组下段(E13)沉积相图Fig.1 Sketch map of study area and the distribution of sedimentary facies map of the lower Xiaganchaigou Fm.in northern Qaidam Basin

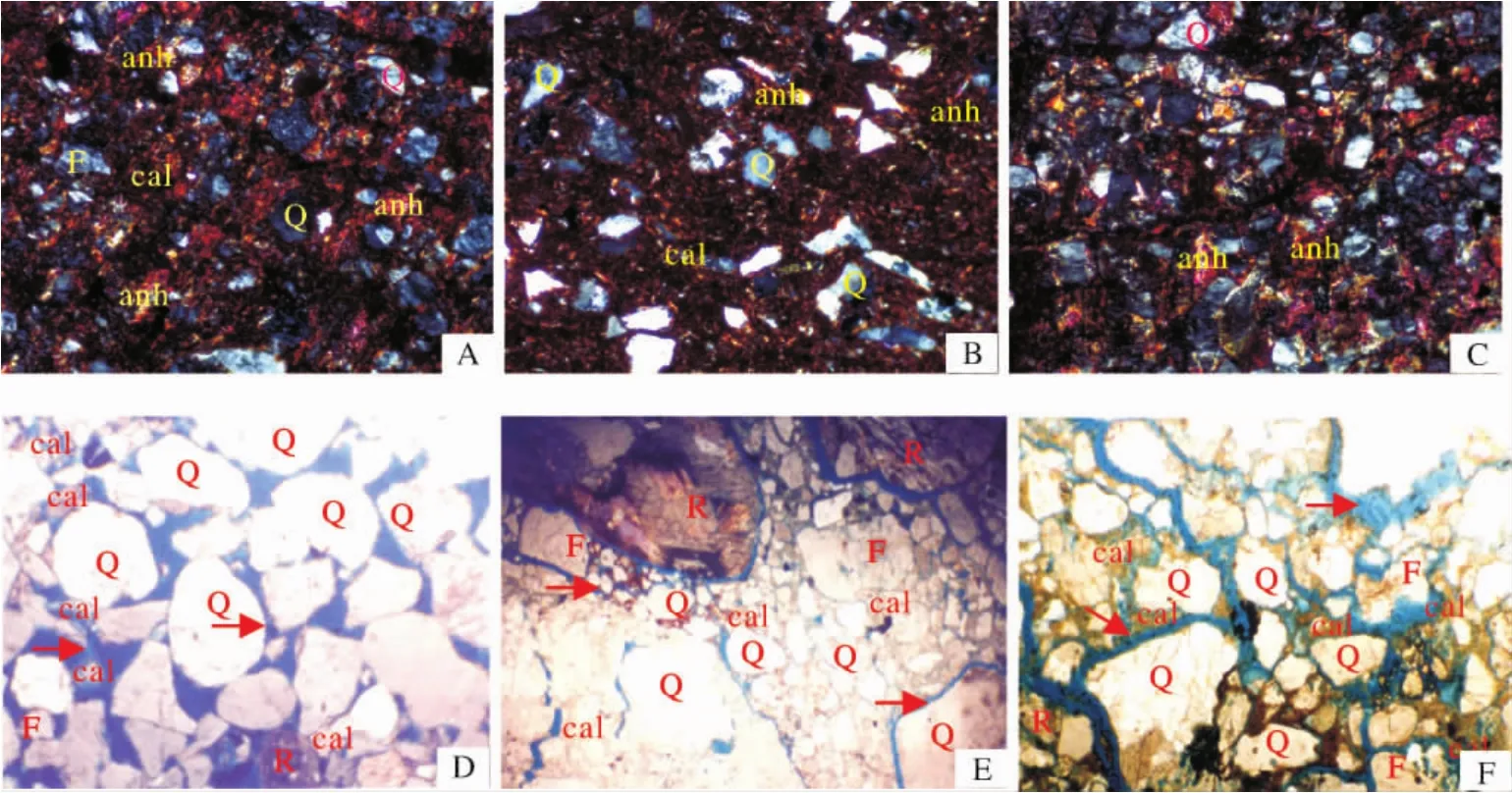

图2 柴达木盆地北缘下干柴沟组()典型成岩现象Fig.2 Typical diagenesis of Xiaganchaigou Fm.(),Qaidam Basin

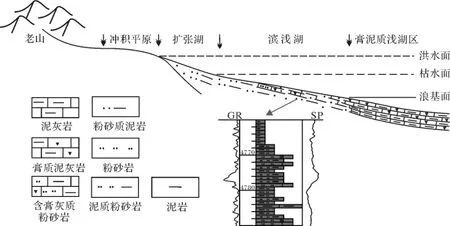

冷湖七号下干柴沟组下段粒度总体较细,以粉砂质泥—泥质粉砂级为主,垂向上岩性以棕红色的砂泥岩互层为主,不具二元结构,砂岩的最大单层厚度4.5 m,砂岩平均单层厚度为1.7 m,砂地比(砂岩厚度与地层厚度之比)为19%,砂岩以灰泥质粉砂岩为主,未见规模较大河流带入的粗碎屑。冷湖七号构造带的沉积构造主要为波状层理,生物潜穴和生物扰动构造也较为发育,有时见觅食遗迹等[9],也反映当时构造沉降比较平缓,水动力条件较弱。上述沉积现象说明,冷湖七号构造带主要为地形平缓的冲积平原—滨浅湖沉积体系,以滨浅湖环境为主(图1)。

冷湖七号混积岩以碳酸盐质—陆源碎屑混积岩为主,碳酸盐含量较高。薄片分析表明,早期碳酸盐胶结物含量一般在15% ~55%之间,主要为泥晶方解石胶结物,少量白云石局部分布;此类岩石中含有一定数量的硬石膏,一般为2.3% ~15%,最高可达21%,硬石膏胶结物多呈斑块状分布,连晶状胶结,分布不均匀。由于碳酸盐以及硬石膏含量高,陆源碎屑颗粒散布在碳酸盐中,呈现为基底式胶结(图2-A、B、C),为事件性洪水将陆源碎屑颗粒带进滨湖碳酸盐中形成;由于有时混杂作用较强,泥灰岩以夹层的形式出现在粉砂岩或灰质粉砂岩中,说明沉积物沿不同相边界之间混合(图3)。

图3 冷湖七号地区混合沉积示意图Fig.3 Schematic diagram showing the mixed deposits of the Lenghuqihao area

(2)辫状河三角洲型(碳酸盐孔隙式胶结)

柴北缘中部的南八仙地区广泛见有小型槽状、板状及波状交错层理等沉积构造,并且该区下干柴沟组下段岩性主要为粉砂岩—细砂岩,偶夹薄层的粗砂岩和砾状砂岩,颗粒磨圆为次棱角—次圆状,砂岩单层厚度最大值为19 m,砂岩平均单层厚度为6 m,砂地比约50%,说明该区的水动力条件较强,为辫状河三角洲前缘沉积(图1)。

南八仙地区砂岩碎屑颗粒中石英含量一般为25% ~74%,平均46%;长石含量一般为27% ~38%,平均33%;岩屑含量一般为13% ~41%,平均21%。南八仙碎屑岩的碳酸盐胶结物含量较少,碳酸盐含量一般在3%~20%,主要为同沉积期形成的泥晶方解石,硬石膏含量很少,为含碳酸盐—陆源碎屑混积岩。由于该区碳酸盐含量较少,混合形式主要是碳酸盐作为砂岩的填隙物,胶结类型为基底式—孔隙式(图2-D、E、F)。

3 冷湖七号与南八仙水动力和水介质条件差异性

内陆湖盆的混积岩实例主要形成于半咸水—咸水湖盆[5,6],构造升降运动控制着物源区和沉积区的分布和状态,构造作用也通过控制盆地类型和形态等来控制混合沉积[9]。盆地构造下沉速率与沉积速率的配置也明显地影响混合沉积,一般沉降幅度小,沉降速率较慢,有利于混积岩的形成。冷湖七号在下干柴沟组下段红色泥岩与泥灰岩的频繁交替,说明盆地沉降幅度较小,地形平缓,湖盆宽浅,沉降速率比较平缓,因而混合沉积反复出现。水动力条件对悬浮物质的分异、溶解物质的分布有明显的控制作用[11]。由于河流入湖冲淡表层湖水,湖缘的矿化度一般低于湖心,河口区矿化度最低,而在缺乏河水补给的滨湖附近矿化度也较高[11]。在干旱气候条件下,当湖水蒸发量大于湖区降雨量、四周地表径流和地下水输入量较小时,湖水逐渐浓缩,达到某种浓度时,碳酸盐、硫酸盐和氯化物依次析出。因此缺乏河水注入的冷湖七号区,水体矿化度较高,碳酸盐含量有较大,硬石膏也有少量析出;处于三角洲前缘的南八仙构造,由于河水的大量注入引起矿化度较低,硬石膏不发育,碳酸盐含量也变少,颗粒以孔隙式—基底式接触为主。气候通过降雨量影响物源的供给及湖盆水体咸度,最终影响着混合沉积的发育[10]。假如降雨量少,带进湖的陆源碎屑就少,湖盆水体含盐度高,有利于碳酸盐的生成。柴达木盆地在下干柴沟组下段处于拗陷期的晚期,湖盆面积逐渐扩大,沉积物以红褐色为主,说明气候干旱,降水量少。在干旱的气候条件下,短暂的洪水携带大量陆源碎屑沉积物进入碳酸盐沉积区,洪水过后,因降雨量少,陆源碎屑物质入湖量少,又有利于碳酸盐沉积,如此循环红色砂泥岩与泥灰岩的频繁交替,混合沉积大量发育(图3)。

4 不同类型湖相混合沉积对储层物性的影响

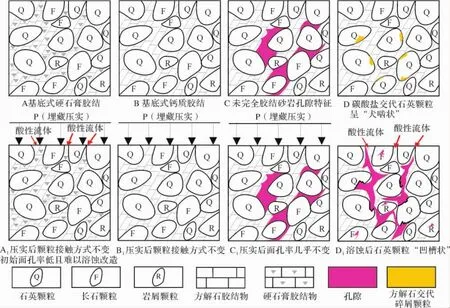

混积岩的胶结物主要形成于同沉积期,此类早期胶结物参与了孔隙演化的整个过程。但由于不同类型混积岩的胶结方式以及胶结物化学成分的不同,其初始孔隙度和孔喉演化方式将有很大差异。

4.1 碳酸盐—硬石膏基底式胶结对储层的影响

冷湖七号附近的大部分混积岩显示为硬石膏的基底式胶结,颗粒“悬浮”状(图2-A,B,C),硬石膏胶结物的大量存在反映了该区湖水盐度较高。南八仙构造带也有部分混积岩出现碳酸盐的基底式胶结(图2-E)。由于碎屑颗粒之间的空隙被硬石膏或方解石充填,基底式胶结的混积岩原生孔隙都不发育(图4-A,B),说明早期胶结物的含量对初始孔隙度有明显的控制作用。冷湖七号20多块岩心样品的实测孔渗数据的统计分析表明,该区下干柴沟组下段孔隙度一般小于5%,渗透率低于1×10-3μm2,为特低孔特低渗储层。从理论上讲,初始孔隙度低将导致后期的酸性流体和烃类难以注入(图4-A1),尤其是硬石膏胶结的混积岩,由于有机酸性流体不能溶蚀硬石膏,因此冷湖七号物性很差且难以改造。

4.2 碳酸盐孔隙式胶结对储层的影响

南八仙构造带的混积岩主要为孔隙式胶结(图2-D、F),碳酸盐含量较少,硬石膏胶结物很少出现,粒间仍有大量空隙 (图2-D),原生孔隙比较发育。仙6井下干柴沟组下段经受了深埋藏压实作用,现今埋深3 000 m,碎屑颗粒仍主要为点接触,原生孔隙保存的较好(图2-D);说明混积岩中少量的早期碳酸盐胶结物,可以固结碎屑颗粒,防止颗粒的滑动与重新排列,有利于减缓压实。南八仙构造40多块岩心样品的孔渗数据表明,该区下干柴沟组下段孔隙度一般10% ~15%,渗透率在10~100×10-3μm2,为低孔低渗储层,物性明显高于冷湖七号地区。

图4 胶结方式与孔隙发育模式示意图Fig.4 Schematic diagram showing porosity evolution model of different cementation type during compaction and acid dissolution

早期碳酸盐胶结的混积岩,石英颗粒被碳酸盐交代的现象普遍存在,被交代的石英颗粒边缘常呈“犬啮状”(图2-F和图4-D)。碳酸盐胶结物通常比石英和长石等碎屑颗粒化学活动性强,因此烃源岩成熟过程中产生的大量有机酸性流体,沿着原生孔隙运移,更容易溶蚀碳酸盐胶结物,形成次生孔隙。南八仙地区很多孔隙呈现长条形,孔隙边缘的碳酸盐被不规则溶蚀,形成大量的次生孔隙,石英颗粒的交代部位为“凹槽状”(图2-F和图4-D1),且溶蚀后不产生残骸(图2-D、图2-F和图4-D1)。

4.3 胶结非均质性与储层孔隙演化

基底式胶结的混积岩,颗粒之间为碳酸盐或硬石膏胶结物充填,粒间孔隙不发育,因此储层物性很差。混积岩中的胶结物主要形成于孔隙度骤降段之前,颗粒和胶结物共同起到承压作用[12],所以基底式胶结混积岩的颗粒接触方式随压力增大几乎不变(图4-B和图4-B1)。由于钙质胶结作用非均质性很强,同一环境中“基底式胶结”和“孔隙式胶结”的混积岩大量共存。“基底式胶结”的钙质砂岩虽然自身渗透能力很差,但一般坚硬致密,可以遮挡支撑其下面的“孔隙式胶结”混积岩,有利于延缓周围储层的压实,保护原生孔隙(图4-C和图4-C1)。

5 结论

(1)根据岩性组合特征可以把柴北缘中部的混合沉积划分为两类:一种是碳酸盐—硬石膏基底式胶结混积岩,为缺乏河流注入的滨浅湖沉积;另外一种是碳酸盐孔隙式胶结混积岩,发育于水体盐度较小的辫状河三角洲前缘沉积区。

(2)冷湖七号处于滨浅湖地区,储层主要为硬石膏—碳酸盐基底式胶结,该类混积岩储层的初始孔隙度很小,且难以溶蚀改造,物性很差;南八仙构造带处于辫状河三角洲前缘,混积岩主要为碳酸盐孔隙式胶结,初始孔隙度较高,抗压实能力较强,且有利于后期酸性流体的溶蚀改造,储层物性较好,是柴北缘中部有利的勘探相带。

References)

1 Mount J.F.Mixed siliciclastic and carbonate sediments:a proposed first order textural and compositional classification[J].Sedimentology,1985,32:435-442

2 张雄华.雪峰古陆边缘上石炭统陆源碎屑和碳酸盐混合沉积[J].地层学杂志,2003,27(1):54-58[Zhang Xionghua.The Upper Carboniferous mixed siliciclastic and carbonate sediments on the margin of the Xuefeng Ancient Land[J].Journal of Stratigraphy,2003,27(1):54-58]

3 Damien Carcel,Claude Colombié,Fabienne Giraud,et al.Tectonic and eustatic control on a mixed siliciclastic-carbonate platform during the Late Oxfordian-Kimmeridgian(La Rochelle platform,western France)[J].Sedimentary Geology,2010,223(3-4):334-359

4 杨永剑,刘家铎,田景春,等.塔里木盆地上奥陶统桑塔木组混合沉积特征及控制因素[J].地质论评,2011,57(2):185-192[Yang Yongjian,Liu Jiazuo,Tian Jingchun,et al.Mixed sedimentary characteristics and controlling factors of Upper Ordovician Sangtamu Formation in Tarim Basin[J].Geological Review,2011,57(2):185-192]

5 罗顺社,刘魁元,何幼斌,等.渤南洼陷沙四段陆源碎屑与碳酸盐混合沉积特征与模式[J].石油天然气学报,2004,26(4):19-21[Luo Shunshe,Liu Kuiyuan,He Youbin,et al.Mixed sedimentary characteristics and mode of terrigenous clastics and carbonate in Es4 of Bonan Depression[J].Journal of Oil and Gas Technology,2004,26(4):19-21]

6 冯进来,胡凯,曹剑,等.陆源碎屑岩与碳酸盐混积岩及其油气地质意义[J].高校地质学报,2011,17(2):297-307.[Feng Jinlai,Hu Kai,Cao Jian,et al.A review on mixed rocks of terrigenous clastics and carbonates and their petroleum-gas geological significance[J].Geological Journal of China Universities,2011,17(2):297-307]

7 马艳萍,刘立.大港滩海区第三系湖相混积岩的成因与成岩作用特征[J].沉积学报,2003,21(4):607-613[Ma Yanping,Liu Li.Sedimentary and diagenetic characteristics of Paleogene lacustrine"HunJi"rock in Beach District,Dagang[J].Acta Sedimentologica Sinica,2003,21(4):607-613]

8 高先志,陈发景,马达德,等.南八仙构造油气成藏模式及其对柴北缘勘探的启示[J].石油实验地质,2001,23(2):154-159.[Gao Xianzhi,Chen Fajing,Ma Dade,et al.Pool-forming model of hydrocarbon in Nanbaxian Structure and its implication to the exploration of the northern margin of the Qaidam Basin[J].Petroleum Geology & Experiment,2001,23(2):154-159]

9 王鹏,赵澄林.柴达木盆地北缘地区第三系碎屑岩储层沉积相特征[J].石油大学学报(自然科学版),2001,25(1):12-15.[Wang Peng,Zhao Chenglin.Characteristics of Tertiary reservoir sedimentary facies in the north part of Qaidam Basin[J].Journal of the University of Petroleum,China,2001,25(1):12-15]

10 张锦泉,叶红专.论碳酸盐与陆源碎屑的混合沉积[J].成都理工大学学报(自然科学版),1989,16(2):87-92[Zhang Jinquan,Ye Hongzhuan.A study on carbonate and siliciclastic mixed sediments[J].Journal of ChengDu University of Technology,1989,16(2):87-92]

11 中国科学院兰州地质所,青海湖综合考察报告[M].北京,科学出版社,1979,74-88.[Lanzhou Institute of Geology,Chinese Academy of Sciences.Report of comprehensive investigation on Qinghai Lake[M].Science Press,Beijing,1979,74-88]

12 徐北煤,卢冰.硅质碎屑岩中碳酸盐胶结物及其对储层的控制作用的研究[J].沉积学报,1994,12(3):56-65[Xu Beimei,Lu Bing.The study of diagenetic carbonate in siliciclastic rock and its control on the reservoir[J].Acta Sedimentologica Sinica,1994,12(3):56-65]