重型颅脑损伤血管内亚低温治疗的预防性护理研究

2013-11-11侯辉续蕾刘悦琦

侯辉 续蕾 刘悦琦

重型颅脑损伤是指所有颅内血肿,广泛脑挫裂伤,颅脑外伤后昏迷12 h 以上,意识障碍逐渐加重或再次出现昏迷,伴有明显神经系统阳性体征及生命体征变化[1],它具有病情急、危、重,病情变化快,护理复杂,病程长,病死率高的特点[2]。近年,国外率先开始使用亚低温(30 ~35℃)治疗脑缺血、脑缺氧和颅脑损伤的患者,并取得了令人嘱目的成果[3]。本文观察采用预防性护理措施对重型颅脑损伤患者血管内低温治疗进行护理,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选择2010 年1 月至2012 年9 月我院收治重型颅脑损伤患者194 例,男112 例,女82 例;年龄18 ~56 岁,平均年龄(39.1±2.3)岁。受伤原因:坠落36 例,交通事故133例,其他25 例。所有患者伤后6 h 入院,均经神经系统检查和颅脑CT 或MRI 检查确诊,格拉斯哥昏迷(GCS)评分≤8 分。所有入选患者均符合血管内亚低温治疗的适应证[4],即:(1)广泛性脑挫裂伤、脑水肿、脑肿胀;(2)脑干伤;(3)GCS≤8 分;(4)年龄18 ~70 岁;(5)难以控制的中枢性高热。排除标准:(1)失血性休克患者;(2)患有严重心肺疾病患者;(3)患者年龄<18 岁或>70 岁;(4)全身衰竭患者。所有患者入院后采用水循环式亚低温配合冬眠肌松合剂(500 ml 0.9%氯化钠溶液+氯丙嗪100 mg+异丙嗪100 mg+卡肌宁200 ~400 mg)[5]治疗,肛温控制在32 ~36℃,亚低温治疗时间在3 ~10 d。2 组患者性别比、年龄、受伤原因、GCS 评分等一差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 方法患者随机分为观察组和对照组,每组97 例。对照组采用常规护理方法,观察组在常规护理基础上采用预防性护理措施。比较2 组患者的预后情况。

1.3 护理方法

1.3.1 常规护理方法:①严密观察患者意识、瞳孔、生命体征变化:观察患者意识状态,不仅要了解有无意识障碍,还应注意意识障碍的程度及变化。观察瞳孔的大小、形状、对光反应的灵敏度及两侧是否对称、边缘是否整齐。护士应遵循医嘱随时观察体温、脉搏、呼吸、血压并做好记录。观察过程中发现异常,护理人员应及时报告医生,并积极配合医生给予对症处理。②日常护理:抬高床头15 ~30°[6],头偏向一侧,以利于头部静脉回流,减轻脑水肿,降低颅内压;给予患者高热量、高蛋白、高维生素易消化的食物,必要时给予鼻饲流质;口腔护理每天2次,观察患者口腔情况正确选择口腔护理溶液;眼睑无法闭合或闭合不全的患者给予眼药水滴眼和眼药膏涂擦或凡士林纱布覆盖;对于出现尿储留和尿失禁留置导尿管的患者,每天会阴护理2 次,每天更换尿袋,定时膀胱冲洗,定期更换导尿管,定时放尿,以训练患者的膀胱贮尿功能;便秘患者根据病情遵医嘱应用缓泻剂,必要时行灌肠,切记患者用力排便、排气,以免引起颅内压增高。③引流管的护理:明确引流管的名称、目的及放置方法,妥善固定,观察引流液的颜色、性质及量,告知患者家属相关注意事项,保持引流管通畅。引流管拔除后注意观察有无伤口渗血、渗液以防脑脊液漏发生,以免引起颅内感染。④输液治疗的护理:由于患者病情重,常需要进行抗炎、止血、脱水、营养脑神经、补液等治疗,护士应合理安排输液的顺序,观察药物疗效及不良反应。

1.3.2 预防性护理方法:①预防低血压:亚低温治疗时因低温状态使患者的心率减慢,血压下降,因此易发生低血压。应在亚低温治疗期间密切监测患者的血压变化,一旦平均动脉压<80 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)时[7],应给予升压治疗。且患者不能进行突然性的动作,如突然坐起,剧烈搬动或翻动,防止体位性低血压发生。同时在亚低温治疗时,应防止复温过快导致的血管扩张,使回心血量减少而出现低血压,因此在复温时应以升1℃/4 h 为宜[8]。②预防肺部感染:亚低温治疗冬眠后的患者咳嗽、吞咽反射均减弱使得痰液不易排出和人工气道患者反复吸痰、滴药等操作易导致肺部感染,对没气管插管和气管切开的患者取侧卧位或平卧位,头偏向一侧,配合定时翻身、叩背或放置口咽通气道,以利于痰液、呕吐物等排出,防误吸,需尽早切开气管;气管插管或气管切开的患者定时湿化气道,及时吸痰,痰液粘稠者可配合雾化吸入及翻身叩背,必要时使用呼吸机辅助呼吸,严格执行无菌操作。注意观察痰液的色、质、量,一旦发现痰量增多且伴有体温上升,考虑可能发生肺部感染,应及时留取痰培养标本做培养,并进行药物敏感试验,必要时摄X 线胸片检查以明确诊断。鼻饲前应吸尽气道内痰液,鼻饲不宜过多、过快,防止呛咳。③预防心率失常:当亚低温治疗时间过长、体温过低,可引起患者心律失常,严重时可出现心室颤动而死亡,所以需持续进行心电监护,使患者心率维持在60 ~100 次/min[9],同时为避免体温过低应监测体温,并保持肛温稳定,使之不低于32℃,防止发生心室颤动。同时缩短亚低温治疗时间,一般不超过10 d[10]。严密观察患者循环系统功能,如发现其面色苍白、脉搏细速、血压下降等体征,说明其微循环出现障碍,应立即停止亚低温治疗,并进行保暖,必要时可应用血管活性药物以促进血液循环。④预防消化道出血:因亚低温治疗时可引起患者血小板减少,导致其凝血功能障碍,因此患者具有出血倾向,又因留置胃管等外部刺激较多易引起消化道出血,所以当留置胃管时需观察胃液的性状、颜色及pH值,同时对呕吐物或有黑便事应定期做潜血试验,及时发现出血,早期治疗。低温治疗早期进行肠内营养,也可有效降低消化道出血的发生率;适宜的鼻饲饮食的温度也可减少消化道出血,即鼻饲温度不应超过当时体温。密切观察有无出血先兆症状,一旦出现出血征兆,即需告知患者禁食,使患者平卧,头偏向一侧,为患者进行胃肠减压;使用止血药,必要时输血补充失血治疗进行;同时密切观察患者生命体征,出血量以及颜色等。⑤预防电解质紊乱:亚低温治疗可导致钾离子细胞内移,导致低钾血症,因此需定期检查血电解质,2 次或3 次/d,一旦发现异常可及时予以纠正,并密切认真记录24 h 尿量。

1.4 疗效评定标准[11]治疗6 个月后根据GOS 评定,分良好、中残、重残、植物生存和死亡。5 分,恢复良好:恢复正常生活,尽管有轻度缺陷;4 分,中度残疾:残疾但可独立生活,能在保护下工作;3 分,重度残疾:清醒、残疾,日常生活需要照料;2 分,植物生存:仅有最小反应(如随着睡眠/清醒周期,眼睛能睁开);1 分,死亡:死亡。恢复良好率=良好率+中残率。

1.5 统计学分析应用SPSS 13.0 统计软件,计量资料以±s表示,采用t 检验,计数资料比较用χ2检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

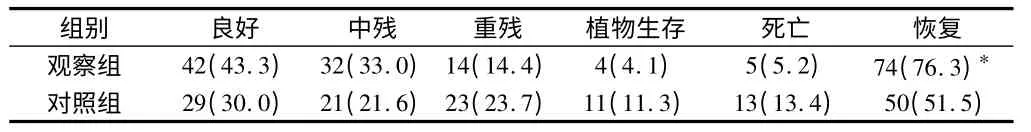

2.1 2 组疗效比较观察组恢复率为76.3%高于对照组的51.5%(χ2=6.348,P <0.05)。见表1。

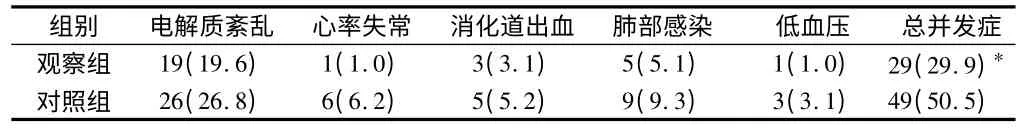

2.2 2 组并发症发生情况比较观察组发生率为29.9%高于对照组的50.5%(χ2=5.271,P <0.05)。见表2。

表1 2 组患者疗效比较 n=97,例(%)

表2 2 组患者并发症发生情况比较 n=97,例(%)

3 讨论

重度颅脑损伤尽管经过积极治疗,但多数预后不佳,致残率和病死率都很高。研究发现,34 ~35℃亚低温治疗能显著降低重型颅脑损伤患者的病死率,降低颅内压,抑制上后早期高血糖血症[12]。亚低温治疗可以使患者机体处于低代谢状态,通过防止细胞凋亡;少线粒体功能障碍,维持能量平衡;减少自由基损伤;减轻缺血再灌注损伤;降低血脑屏障的通透性,减轻水肿;减少细胞膜通透性;改善离子平衡;抑制免疫应答和各种有害的炎症反应;降低代谢率,降低脑温;抗凝抑制微血栓的形成等机制,有效地减少重型颅脑损伤患者的二次损伤[9,11]。为了提高亚低温治疗的疗效,促进预后,预防亚低温治疗过程中并发症的发生,因此有必要在临床上采用预防性护理措施。

本研究结果,观察组恢复良好率为76.3%高于对照组为51.5%(P <0.05)。观察组恢复良好率高于对照组。且观察组并发症发生率为29.9%高于对照组50.5%(P <0.05)。采用预防性护理措施的重型颅脑损伤患者预后好多对照组,且并发症也较低。

本研究发现重型颅脑损伤患者以电解质紊乱、肺部感染、心律失常、消化道出血和低血压的发生为主。有研究表明亚低温治疗患者高钠血症的发生率为65.0%,低钾血症的发生率为67.5%[13],高于本文对照组和观察组电解质紊乱发生率。在亚低温治疗时,电解质通过肾脏的排泄和向细胞内的转移增加,血浆电解质水平可明显降低。由于重型颅脑损伤对机体细胞免疫功能有明显的抑制作用,亚低温时间越长,对免疫功能的抑制越明显,易发生肺部感染,且亚低温治疗降低了体温,使基础代谢处于低温状态,影响了机体各系统的正常发挥,也是易发生肺部感染的原因之一[14]。亚低温状态可引起患者的血液循环减慢,新陈代谢降低,心率也随之减慢;同时,患者由于体温降低会刺激迷走神经兴奋,引起心率增快,因此可发生心律失常。低温状态可使凝血功能障碍,可引发出血倾向,加上颅脑损伤患者丘脑-脑干-迷走神经功能障碍导致胃肠道应激改变,胃酸分泌增多,引起消化道出血。研究发现亚低温治疗低血压的发生率是10%[15],本文结果远低于此结果,这可能与低温可使患者的心率减慢、血压下降有关。

综上所述,重型颅脑损伤患者进行血管内低温治疗时采用预防性护理可以提高患者预后水平,减少患者并发症发生,提高患者的生存质量,适合临床护理应用。

1 沈春燕,汤莉伟,刘忆菁.亚低温治疗重度颅脑损伤并发肺部感染的原因分析及护理进展.解放军护理杂志,2009,26:31-33.

2 黄晓专.亚低温治疗重型颅脑损伤的临床护理.中国实用医药,2009,4:184-185.

3 张燕.重型颅脑损伤65 例患者亚低温治疗的护理.现代医药卫生,2010,26:443-444.

4 谢润月.亚低温治疗重症颅脑损伤伴中枢性高热的护理进展.医学信息(中旬刊),2010,5:1967-1968.

5 张义娟,张晶惠,刘丹丹.48 例重症颅脑损伤患者应用亚低温治疗的护理体会.中国民康医学,2010,22:2040-2042.

6 甘晚芳,张贤芳.亚低温治疗重型颅脑损伤并发症的预见性护理.全科护理,2011,9:391-392.

7 刘爱华.亚低温治疗重型颅脑损伤的监测和护理.中国实用医药,2011,6:232-233.

8 向艳君,赛冬红.亚低温治疗重型颅脑损伤病人的护理.全科护理,2011,9:1830-1831.

9 向征,汪顺会.亚低温治疗重型颅脑损伤护理体会.中国社区医师(医学专业),2011,22:277-278.

10 邱永霞,魏林平,余冬平.亚低温治疗重型颅脑损伤的现状及护理要点.吉林医学,2011,32:6009-6011.

11 冉成华,刘玉兰,王新桂.重型颅脑损伤32 例患者亚低温治疗的疗效观察及护理干预.山西医药杂志,2011,44:1173-1174.

12 朱革珍,宗海慧.亚低温治疗颅脑损伤患者的监测及护理.实用临床医药杂志,2011,15:73-74.

13 张婷,胡蓉峰,张加群,等.颅脑损伤患者亚低温治疗的护理进展.解放军护理杂志,2012,29:28-30.

14 王宏茹.对亚低温治疗重型颅脑损伤患者皮肤的护理干预及观察.中国实用医药,2012,7:203-204.

15 马淑贤,崔玉莹,张海波.亚低温治疗重症颅脑损伤的护理.吉林医学,2008,29:1994-1995.