不同训练方法对神经源性膀胱功能影响的随机对照分析

2013-11-11陈克军许永涛李家蓉刘圣凤

陈克军 许永涛 李家蓉 刘圣凤

脊髓损伤(SCI)所致膀胱功能障碍是最常见并发症,损伤部位和程度的不同往往决定了膀胱功能恢复的时效性,但早期积极的干预能明显提高功能恢复的时效和减少感染、发生小膀胱等并发症。有关早期膀胱功能手法训练的研究的报道很多[1-3],都充分肯定了膀胱功能手法训练的积极作用。为了比较不同训练手法的治疗效果,我们把膀胱功能训练手法分为3类:视觉、声音、想象反馈疗法(反馈法);腹部按摩、耻骨扣击、阴部皮毛刺激(外触法);经肛门直肠膀胱壁触摸刺激疗法(内触法)。所有3 种方法都配以腹部加压(Crede 手法)、间歇导尿。

1 资料与方法

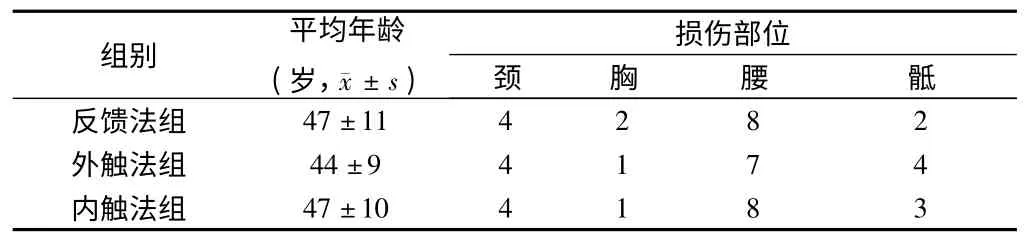

1.1 一般资料根据脊髓损伤神经学分类国际标准(第6 版)(2006)ASIA 残损分级标准[4],选取自2008 年以来康复科、骨科住院的脊髓不全损伤伴排尿障碍处于脊髓恢复早期的男性患者48 例,均无认知功能障碍及严重心脑血管疾病。年龄15~59 岁,平均年龄37.6 岁。损伤病因:外伤44 例,脊髓良性占位性病变术后3 例,脊髓内血管瘤破裂出血1 例。48 例患者中,颈髓损伤(C3 ~7)12 例,胸髓损伤(T7~10)4 例,腰髓损伤(L1~4)23 例,骶髓圆椎损伤9 例,患者均为CT、MR、手术证实。上述患者均未进行药物和电刺激等其他措施干预。所有患者随机分为3 组,每组16 例,一般资料比较差异无统计学意义(P >0.05)。见表1。

表1 3 组患者一般资料比较 n=16,例

1.2 方法进行膀胱功能训练3 周,反馈疗法:利用流水,口哨,观看录相等方法;外触法:具体方法为耻骨上区叩击、摩擦刺激大腿内侧、挤压阴茎龟头,牵拉阴毛等;采取内触法:双手戴无菌手套,即在润滑油下用手指反复环形扩张肛门并经肛门直肠环形按摩间接刺激尿道内口、前列腺周围及膀胱壁。根据患者的实际情况安排早、中、晚3 次训练,每次间隔4 h,具体以残留尿量、叩诊膀胱充盈程度和自我感知为准。每种方法训练时间不超过10 min,时间过长容易疲劳反而不容易唤起兴奋。3 组每次训练结束后进行1 min Crede 法手法,操作者由外向内、由轻而重,均匀按摩患者下腹部,然后用拳头由脐部深按压向耻骨方向滚动,如此反复重复上述动作,力求排出更多的尿液。训练结束后进行导尿,患者每天摄入液量控制在1 500 ~1 800 ml,一般早、中、晚餐各400 ml,10、16 及20 时各200 ml,从晚8∶00 至次日6∶00 不饮水,输液患者饮水量可酌情减少,在间歇导尿开始阶段,每周查尿常规和中段尿培养。

1.3 观察指标记录3 种不同方法刺激后每次的腹部加压前的尿量、腹部加压后的排尿量,及间歇导尿残留尿量测定,3 周后3 组间尿动力学的测定(残余尿、最大尿道闭合压力、最大膀胱容量、膀胱压力、最大尿流率),以及不同方法训练后有尿排出对应时间依从性关系,同时记录训练期间尿路感染及肾功能情况。

1.4 统计学分析应用SPSS 10.0 统计软件,计量资料以±s表示,计数资料采用秩和检验,采用t 检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3 组排出尿的时间依从性比较反馈法与外触法在腹部加压前第一次排尿差异无统计学意义(P >0.05),内触法和前二者比较有显著差异(P <0.05),腹部加压后第一次有尿排出与加压前比较,三种训练方法均差异有统计学意义(P <0.05),其中内触法前后比较(P <0.01)。见表2。

表2 3 组排出尿的时间依从性比较n=16,d,±s

表2 3 组排出尿的时间依从性比较n=16,d,±s

注:与腹部加压前比较,*P <0.01;与内触法比较,#P <0.05

?

表3 3 组腹部加压前排尿量与腹部加压后残留尿量比较n=16,ml,±s

表3 3 组腹部加压前排尿量与腹部加压后残留尿量比较n=16,ml,±s

注:与加压前排尿量比较,*P <0.05;与内触法组比较,#P <0.01

?

表4 3 组尿动力学比较 n=16,±s

表4 3 组尿动力学比较 n=16,±s

注:与内触法比较,*P <0.05

?

2.2 腹部加压前排尿量与腹部加压后残留尿量比较见表3。

2.3 3 组尿动力学比较内触法与反馈法或外触法进行尿动力学比较,除膀胱压力变化不明显外(P >0.05),其余均有明显差异(P <0.05)。见表4。

2.4 不良反应比较17 例患者均有不同程度的尿路感染,均经尿液镜检与培养证实,而且随着训练时间延长,感染几率明显增加,出现畏寒、发热及不同程度的尿频尿急,其中有6 例为反馈法训练患者,6 例为外触法训练患者,内触法训练患者有5例尿路感染,所有患者均无肾功能损害,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

SCI 患者泌尿系统的管理对患者的生存质量和对家人的伦理支持有非常重要的意义。脊髓损伤后神经源性膀胱功能的恢复常见的康复方法有电刺激疗法、神经吻合术、干细胞治疗、磁刺激疗法、药物注射疗法、手法训练和传统电针治疗等[5-8]。其中植入式电刺激、神经吻合术、磁刺激、药物治疗等方法受医疗条件和医疗水平限制很难广泛开展,而且其信度和重复性受内在条件和外源性因素影响很多。无论是植入式骶神经电刺激建立人工膀胱反射弧,磁刺激,药物注射,还是膀胱造瘘,都会给患者在心理上、经济上、伦理上带来很大的成本。而膀胱功能手法训练以其可操作性强,低成本和伦理价值得到了不同层级医院特别是基层和社区医院的广泛认可。

脊髓休克期内患者的膀胱逼尿肌、尿道括约肌均处于无收缩能力状态,排尿能力丧失,而休克期过后,不同节段、不同程度的损伤膀胱尿动力学表现不同。曾小勇等[9]运用大鼠脊髓不同平面损伤后神经源性膀胱模型的尿动力学检查表明,对脊髓损伤患者,骶上损伤主要为逼尿肌与尿道外括约肌失调,而骶髓损伤主要为尿道内扩约肌紧张度增加而出现高阻力,结果都是排尿困难。不论什么原因,训练的目的都是为了改善逼尿肌与尿道外括约肌的协调,降低尿道口阻力,促进自主膀胱功能的恢复。

脊髓休克期常用留置尿管引流,但留置导尿管超过7 d 后泌尿系感染将明显增加,而泌尿系感染是肾功能衰竭最直接的原因[10]。早期的膀胱功能训练和间歇导尿可明显降低感染机率和促进自主膀胱功能的恢复。对于急性期的患者我们持续导尿间断放尿和夹闭或者间歇导尿可以维持膀胱的顺应性,防止小膀胱,为后期康复训练提供条件。

本结果显示,内触法并腹部加压按摩、间歇导尿疗效最好,外触法次之。内触法相对于外触法有更强的时间效度,更容易建立起排尿反射,内触法能较早促进膀胱功能的恢复,因此后期内触法自主排尿多,残留尿少。腹部按压是促进尿液排出信度最高的方法,但当膀胱逼尿肌和尿道外括约肌不能建立协调时,单纯按压更容易出现尿路感染和肾功能不良。

肛管直肠和膀胱功能的关系非常密切,脊髓损伤后肛肠的功能状态也很复杂[11,12],从支配膀胱和直肠的神经解剖结构上看,骶神经融合了自主神经和躯体神经成分,骶神经从椎间孔发出后,前者汇合成盆神经支配逼尿肌,后者汇合成阴部神经支配尿道外括约肌、肛门括约肌和盆底肌[13,14]。所以当给予经肛门直肠触模扩张时,肛门括约肌和盆底肌会松弛,从而尿道外括约肌也反射性的松弛,减小尿道出口阻力,如果此时行膀胱加压手法,增加膀胱内压,通过自主神经感知膀胱压力的变化促进逼尿肌的收缩,从而使尿液容易排出。按摩加压前的训练可以增加膀胱逼尿肌和尿道括约肌的协调性,其中内触法是最行之有效的方法,其在减小训练难度、防止因腹部过度按压尿液反流出现感染和影响肾功能上有可能更积极的意义。同时,内触法训练对便秘或大便失禁患者均能起到良好的训练和调节作用。

Crede 法手法训练作为3 种方法的共有影响因子,神经源性膀胱因受损伤的部位和程度不同,选择的对象条件差异很大,很难给予很高信度的试验结论。但膀胱功能手法排尿训练作为最基础的训练方法,对脊髓损伤特别是不完全损伤患者,在实际处理中还是有很好的操作性和重复性,并可尽可能避免因尿潴留导致感染及肾功能损害而进行膀胱造瘘,这对患者在生理、精神及伦理上有积极的意义。

1 马建国,李辉,李文平.肽能神经递质在犬脊髓损伤后神经源性膀胱中的表达及意义.河北医药,2011,33:3223-3225.

2 邢小红,杜莹,常淑娟.膀胱功能训练治疗脊髓损伤患者神经源性膀胱的疗效观察.中华物理医学与康复杂志,2006,28:773-775.

3 王元姣.脊髓损伤患者膀胱功能障碍的康复护理.中国康复,2004,19:126-127.

4 李建军,周红俊主编.脊髓损伤神经学分类国际标准参考手册.第1版.北京:人民卫生出版社,2008.68-69.

5 韩肖华.脊髓损伤后神经源性膀胱的康复.中华物理医学与康复杂志,2005,27:188-190.

6 周谋望,陈亚平,黄红拾,等.Brindiey 技术重建脊髓损伤后患者膀胱功能的疗效观察.中华物理医学与康复杂志,2007,29:695-697.

7 周宁,陆敏,陈忠,等.功能性磁刺激与骶神经电刺激治疗神经源性膀胱的疗效比较.中国康复医学杂志,2006,21:35-37.

8 杨拯,袁章,陈建敏,等.骨髓间充质干细胞联合细胞因子及其他细胞对脊髓损伤康复研究进展.中国康复医学杂志,2009,24:665-667.

9 曾小勇,章慧平,陈忠等.大鼠脊髓不同平面损伤后神经源性膀胱模型的尿动力学检查.中华物理医学与康复杂志,2007,29:664-666.

10 王新德主编.神经康复学.第1 版.北京:人民军医出版社,2003.428.

11 逯小蕾,李建军,杜良杰,等.脊髓损伤后肛门外括约肌的相关研究进展.康复理论与实践,2010,16:347-348.

12 徐青,高飞,王磊,等.脊髓损伤后肠道功能障碍:美国临床实践指南解读.康复理论与实践,2010,16:83-86.

13 de Groct WC,Yoshimura N.Mechanisms underying the recovery of lower urinary tract function following spinal cord injury.Pog Brain Res,2006,152:59-84.

14 刘智,胥少汀.脊髓损伤后膀胱功能的评价与修复.中华外科杂志,1997,35:189-191.