渤海西部沙垒田凸起东段构造演化特征与油气成藏

2013-11-10石文龙张志强彭文绪王保全

石文龙,张志强,彭文绪,王保全,郭 涛

[中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津300452]

沙垒田凸起位于渤海海域西部,被渤中、南堡、歧口和沙南4个生烃凹陷所包围,整体分东西两块,东高西低,基底主体是元古界花岗岩,局部残留古生界灰岩。该凸起是渤海海域潜山面积最大的凸起。凸起主体主要披覆沉积了新近系地层,在凸起边缘超覆沉积[1]了一定范围的东营组地层。目前,沙垒田凸起已发现5个油田,主要含油层段为明化镇组河流相砂体和馆陶组中部的馆二段储层,在凸起边部的曹妃店11-2和曹妃店12-1S油田还有东营组的油藏,均受岩性和构造的双重控制。目前,沙垒田凸起东段虽已发现数亿吨的石油地质储量,但还有很大范围的未钻区域,仍然存在不少有利目标,储量规模有望进一步扩大,因此,了解沙垒田凸起构造演化[2-5]对油气的控制作用对挖掘凸起区勘探潜力具有指导意义。

1 断裂特征分析

1.1 断裂发育特征

沙垒田凸起是一个长期暴露遭受风化剥蚀的古潜山,构造上有多个高点,以早期走滑断层为分隔,将沙垒田凸起分为东西两段,在沙垒田凸东段主体区自西向东主要发育了4组北东向走滑断层(图1),由于受走滑断层的影响,在基底面上形成古沟道,晚期新近系披覆沉积在潜山之上,又由于晚期右旋走滑的影响,在新近系形成了一系列北东东或近东西走向的断层,它们成雁列式展布,展布方向与早期走滑断层一致(图2)。

从走滑断层的走滑强度看,分隔沙垒田凸起东西两段的走滑断层走滑作用最强,平面上具有西强东弱的特点,从走滑断层的展布方向上看,南段主要为北东向,北段受北西向应力的影响,走向转为北东东向。②号走滑断裂为北东向线性展布,走滑特征清楚,分支断层和伴生断层不发育(图2)。在主走滑断层东北端,左边断层明显比右边断层多,而且左边的小断层延伸相对较长,小断层与主走滑断层的夹角为40°~50°;右边的小断层延伸较短,断层密度小,与主走滑断层的夹角为25°左右。走滑断层两边的小断层展布方向不一样,并没有一一对应的关系。垂直于北东向主走滑断层的地震剖面上,可以清楚地见到负花状构造特征(图3),晚期断层都收敛到主走滑断层上。③,④和⑤号走滑断层走滑作用相对较弱,走滑位移量较小,后期的走滑作用使新近系沿走滑位移方向形成一系列北东东走向的雁裂断层组(图2)。

图1 沙垒田凸起断裂发育特征Fig.1 Characteristics of fault development in the Shaleitian Salient

图2 沙垒田凸起东段新近系地层方差切片Fig.2 Variance cube time slice of the Neogene in the eastern part of the Shaleitian Salient

图3 过曹妃甸4-1构造剖面特征(剖面位置见图2)Fig.3 Seismic profile across the Caofeidian 4-1 structure(see profile position in the Fig.2)

图4 渤海海域沙垒田凸起东段基底右旋走滑形成盖层雁列断层模式Fig.4 En echelon fault pattern of the cap rock resulted from dextral strike-slip of the basement in the eastern Shaleitian Salient,Bohai Sea

1.2 断裂演化特征

渤海沙垒田凸起区断裂特征[6]是早期基底走滑和晚期应力方向改变两者叠加的结果。基底断裂以北东向走滑断裂为主要特征;新近系由于受右旋走滑的应力作用,形成了在基底断层之上的一系列北东东向的浅层断层,以雁裂式展布为主要特征。这种基底变形引起浅层盖层变形的机制可以归结为3种:雁列断层不连续机制、均匀变形剪切机制和里德尔剪切机制,3种机制形成的浅层断层和相关走滑构造有很大的差异,特别是在断裂的密度和展布方向上都有一定的差异[7]。根据地震方差切片和地震剖面,可以确定渤海海域沙垒田凸起东段潜山基底和新近纪断层演化的模式,该走滑断层作用方式是里德尔剪切机制,其演化可以分为3个阶段(图4)。

第一阶段是早期基底断裂走滑阶段。由于研究区古近纪处于剥蚀时期,加上潜山内幕地震反射特征不清楚,所以难以准确判断这个阶段走滑活动开始和结束的时间。从潜山顶面北西向的沟道形成时间看,潜山内部的走滑断层活动时间至少在古近纪之前,因此,该阶段结束的时间应该在古近纪早期。从沙垒田凸起区盖层断层的分布特征看,新近纪晚期断层的形成是基底走滑断层右旋的结果。新近纪以来,渤海海域东部走滑断层也表现为右旋走滑[8-10]。因此,可以肯定主走滑断层现今表现是右旋,走滑位移量很小。前人针对郯庐走滑断裂的研究大多数认为古近纪之前的走滑运动为左旋[11-12],仅仅从沙垒田凸起潜山的岩性分布及凸起的形态看,潜山没有左旋错动的特征。

第二个阶段是盖层断层的弱雁列化阶段。这一阶段特点是主走滑断层依然清晰,伴生断层极少,伴生断层都收敛到主走滑断层上,是主走滑断层向上延伸后断面扭动的结果。该演化阶段的雁列作用是由基底走滑引起的。

第三阶段是盖层断层强雁列化阶段。表现为走滑断层的垂向位移很小,局部被晚期断层切割。从地震剖面上看,晚期断层也有少量直接断至潜山,表明晚期新构造运动形成的断层并不局限于新近系中,而是一直依附于主走滑断层发育,受着基底走滑断层再活动的影响。

2 构造演化对油气的控制

2.1 控制圈闭的形成

沙垒田凸起东段受这种走滑断层的控制,形成了新近系受走滑断层控制的大型低幅披覆背斜圈闭;依附晚期走滑断层形成的夹角式小型断块圈闭;凸起裙边带古近系东营组构造-岩性复合圈闭3种类型。

2.1.1 新近系受走滑断层控制的继承性大型披覆背斜圈闭

在沙垒田凸起的东段,发育的4组走滑断层,沿主走滑带方向,基底受早期主走滑作用,在走滑位移带形成沟道,受晚期走滑应力的共同作用下,披覆之上的新近系地层在走滑带形成负花状构造,两走滑位移带之间的区域由于受走滑应力和沉积的共同作用成为构造高点,这样在两走滑断层间就形成了两边低中间高的大型背斜圈闭(图5)。目前已经发现的5个油田有4个是在两个走滑断层间形成的大型的构造圈闭(图1)。从整个沙垒田凸起油气发现分布情况看,仅有②号走滑断层附近没有获得大发现,近期新采集处理的三维资料,使整个沙垒田凸起东段实现了三维全覆盖,从圈闭落实情况看,在②号走滑断层两侧新近系形成了多层面积较大的构造圈闭。而且,该区钻探的3口探井(图1),在新近系具有油层和良好的油气显示,揭示了该区良好的勘探潜力。

2.1.2 依附晚期走滑断层形成的夹角式小型断块圈闭

由于受早期基底走滑作用影响,沿主走滑位移带方向附近发育的调节断层,在新近系形成了一系列的雁裂断层,这些雁裂断层与主走滑断层向配合,形成墙角式的断块圈闭。例如,在②号走滑断层西盘北段的曹妃甸4-3构造,在明下段形成了有多个断块组成的断块群。这些断块圈闭大多发育在大型构造圈闭的附近,距离油田距离较近,为油田后期滚动勘探提供了储量储备。

2.1.3 凸起裙边带古近系东营组构造-岩性复合圈闭

受走滑作用的影响,沿着走滑应力的方向基底母岩容易破碎,破碎的母岩经过风化搬运提供物源供给,同时沿着走滑断层方向也形成了一个良好的物源供给通道,在沙垒田凸起的南北两侧古近系沉积的地层容易形成构造-岩性复合圈闭。另外,在沙垒田凸起东侧,古近系沉积以前为斜坡区,受构造运动的影响还发育了多级的构造坡折,东营组地层形成了多个构造-岩性圈闭。

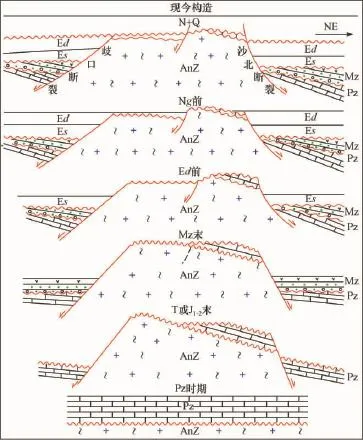

2.2 控制新近系和古近系的沉积与储层分布

沙垒田凸起东段基底为元古界花岗岩和变质岩,局部残留下古生界碳酸盐岩。自古生代以来,该凸起长期处于继承性抬升状态,至古近纪晚期开始下沉,在凸起边缘地带接受东营组三角洲相沉积,东营组后期,凸起中心一度抬升成陆,至新近纪,凸起整体沉降,大面积接受馆陶组和明化镇组河流相沉积(图6)。

在早期主走滑作用的影响下,凸起上各个走滑断层两侧基底发生相对滑动,沿着走滑带岩石发生破裂,破裂带岩岩容易受到剥蚀,在潜山之上形成了多条沟道,同时,在潜山顶面发育了多个高点,这些构造高点遭受风化剥蚀,在为凸起区的低洼地带提供物源供给的同时,通过这些早期的沟道,又为下降盘提供了物源供给。这样就为在走滑断层两端的斜坡带古近系形成良好的储层提供了物质基础。

2.3 控制油气运移和聚集

图6 沙垒田凸起带北东向构造演化示意剖面Fig.6 Schematic NE section showing tectonic evolution of the Shaleitian Salient belt

受早期走滑应力的作用,断层两盘相互错动形成的走滑裂缝直接和两侧生烃凹陷的烃源岩接触,为油气提供了良好的运移通道。早期的走滑断裂形成了流体运移通道,晚期的断裂活动促使了油气向圈闭再分配,油气通过这些走滑断层和不整合面运移到凸起后发生垂向运移,走滑带断层的调节断层对油气具有侧向再分配的作用。这样油气通过“走滑断层以及不整合面—雁列断层—输导砂体”形成一个完整的输导体系,为走滑断层间大型背斜圈闭提供了良好的油气输导通道,为形成这些大规模较的油气田提供了基础。

目前在沙垒田凸起东段上发现的油田都具有相似的油气输导条件,如曹妃甸11-1油田,两侧被两个早期基底走滑晚期雁列化的走滑断层夹持,具有数十个平方公里的构造背景,单井油层厚度近百米,储量规模超过1×108t,充分说明了走滑断层对该区油气的成藏起到良好的输导作用。

3 油气分布规律

从目前在沙垒田凸起东段油气分布情况看,油气主要分布在明下段,其次是馆陶组,东营组油气藏主要分布在靠近斜坡区的区域,储量规模相对较小,潜山还没有油气发现,仅有少数几口井在潜山钻遇油气显示。受沙垒田凸起东段构造和沉积演化等因素的控制,该区主要存在3种油气成藏模式。

3.1 东营组油气成藏模式

在沙垒田凸起东段东营组沉积时期,水体还没有完全淹没凸起区主体部分,东营组地层主要在凸起区的裙边带及凸起区的洼陷区域沉积,虽然分布范围相对较小,良好的物源供给和水体条件仍为凸起东营组形成良好的储盖组合条件提供了基础。这样,在构造和储层匹配好的地方就形成构造-岩性油气藏,在具有一定上倾构造背景的储层和泥岩侧向封堵理想的情况下形成岩性油气藏(图7)。已经发现的曹妃甸12-1南油田和曹妃甸11-2油田东营组为构造-岩性油气藏。目前钻遇东营组的探井基本都有油气发现。在沙垒田凸起的东段针对东营组为主要目的层的钻探还很少,尤其是在凸起的东南侧斜坡区域,面向渤中富生烃凹陷具有良好的油气供应条件,同时也是形成上倾尖灭圈闭的有利区域,勘探潜力很大。

3.2 馆陶组油气成藏模式

在沙垒田凸起东段馆陶组主要为辫状河沉积,大致可以分为3个沉积阶段,早期和晚期沉积阶段发育了厚层的砂砾岩储层,中期水体范围扩大,沉积了一段区域分布稳定的泥岩,为该区馆陶组油藏提供了良好的盖层条件。馆陶组中期发育的泥岩盖层与下部砂砾岩储层相配合形成良好的储盖组合条件,油气进入馆陶组下段输导层后,在构造圈闭发育的区域形成构造块状油藏(图7)。在沙垒田凸起已发现的5个油田中在馆陶组都有油气成藏,目前,在沙垒田凸起东段②号走滑断裂和③号走滑断裂间的曹妃甸4-1构造(图2)以及沙垒田凸起东段南侧均发育一定数量面积较大的馆陶组构造圈闭,分析认为这些圈闭发育较好的储盖组合条件和运移条件,具有较大勘探潜力。

3.3 明化镇组下段油气成藏模式

图7 沙垒田凸起东段油气成藏模式Fig.7 Hydrocarbon accumulation pattern in the eastern part of the Shaleitian Salient

目前在沙垒田凸起发现的油气主要分布在明下段,明下段为曲流河沉积,从区域岩性组合特征上看,明下段又可以分为上、下两个亚段。下亚段为泥包砂的沉积特征,砂体单层厚度较薄,砂岩含量25%左右,单个砂体横向尖灭较快,是形成岩性油气藏的理想储盖组合条件和界岩条件。上亚段砂体较发育,砂体单层厚度较大,纵向上储层比较发育,但砂体横向分布不稳定。

明下段油藏主要类型为受构造圈闭控制下的岩性油藏。两走滑断层间形成的大面积的构造圈闭为明下段油气提供了良好的保存条件,虽然单个河道砂体的横向分布范围小,但是在同一时期在同一大型圈闭内可以发育多个河道。在这种构造圈闭背景下,运移到这里的油气可以在多个砂体形成多个岩性油藏。另外,由于明下段整体沉积比较稳定,地层产状上下基本相同,明下段构造圈闭的面积一般都比较大,因此,在明下段容易形成大规模的油田。曹妃甸油田群后期开发情况表明,在这些油田范围内后期又发现了多个河道砂体,增加了相当多的探明储量,从钻井对比情况看,即使是相邻较近的井,相同深度的砂体也可能具有不同的油水界面。这充分证明了明下段油藏是在这种大的构造背景下形成的岩性油藏。

由于目前沙垒田凸起探井较少,勘探程度相对较低,明下段的和东营组的构造-岩性油气藏仍存在巨大的勘探潜力。

4 结论

1)沙垒田凸起的走滑断裂可以分为3个期次,古近纪前基底断裂走滑阶段、新近纪早期盖层T张性断裂弱雁列化阶段、新近纪晚期盖层张扭性断裂强雁列化阶段。

2)受走滑和沉积的作用,在新近系两个走滑断裂带之间形成大型的低幅构造背斜圈闭,为新近系形成规模性油气田奠定了基础。

3)“走滑断层以及不整合面—雁列断层—输导砂体”组成一个有效的输导体系,为凸起区油气田油气的运移和聚集提供了输导条件。

4)沙垒田凸起区东营组和馆陶组以构造油气藏为主,明下段主要为构造背景下的岩性油气藏。

[1]王璞君,Schneider W,Mattern F,等.陆相盆地中的海侵层序特征:中欧盆地三叠系与松辽盆地白垩系对比研究[J].矿物岩石,2002,22(2):47 -53.Wang Pujun,Schneider W,Mattern F,et al.The characters of transgressive sequence of terrigenous basin:correlation between the Triassic in central European basin and the Cretaceous in Songliao Basin of China[J].Journal of Mineral Petrology,2002,22(2):47 -53.

[2]龚再升,王国纯.渤海新构造运动控制晚期油气成藏[J].石油学报,2001,22(2):1 -7.Gong Zaisheng,Wang Guochun.Neotectonism and late hydrocarbon accumulation in Bohai sea[J].Acta Petrolei Sinica,2001,22(2):1-7.

[3]龚再升.中国近海含油气盆地新构造运动与油气成藏[J].地球科学——中国地质大学学报,2004,29(5):513 -517.Gong Zaisheng.Neotectonics and petroleum accumulation in off-shore Chinese Basins[J].Earth Science:Journal of China University of Geosciences,2004,29(5):513 -517.

[4]李大伟.新构造运动与渤海湾盆地上第三系油气成藏[J].石油与天然气地质,2004,25(2):170 -184.Li Dawei.Neotectonism and Neogene oil and gas pools in the Bohai Bay basin[J].Oil& Gas Geology,2004,25(2):170 -184.

[5]牛成民.渤海南部海域莱州湾凹陷构造演化与油气成藏[J].石油与天然气地质,2012,33(3):424 -431.Niu Chengmin.Tectonic evolution and hydrocarbon accumulation of Laizhouwan depression in southern Bohai Sea[J].Oil & Gas Geology,2012,33(3):424 -431.

[6]余一欣,周心怀,徐长贵,等.渤海海域新生代断裂发育特征及形成机制[J].石油与天然气地质,2011,32(2):273-279.Yu Yixin,Zhou Xinhuai,Xu Changgui,et al.Characteristics and formation mechanism of the Cenozoic faults in the Bohai Sea waters[J].Oil& Gas Geology,2011,30(2):273 -279.

[7]Atmaoui N,Kukowski N,Stockhert B,et al.Initiation and development of pull-apart basins with Riedel shear mechanism:insight from scaled clay experiments[J].International Journal of Earth Sciences,2006,95:225 -238.

[8]彭文绪,史浩,孙和风,等.郯庐走滑断层右旋走滑的地震切片证据[J].石油地球物理勘探,2009,44(6):755 -759.Peng Wenxu,Shi Hao,Sun Hefeng,et al.Dextral strike-slip evidence on seismic slice for Tanlu strike-slip fault[J].Oil Geophysical Prospecting,2009,44(6):755 -759.

[9]朱光,刘国生,牛漫兰,等.郯庐断裂带的平移运动与成因[J].地质通报,2003,22(3):200 -207.Zhu Guang,Liu Guosheng,Niu Manlan,et al.Transcurrent movement and genesis of the Tan-Lu fault zone[J].Regional Geology of China,2003,22(3):200 -207.

[10]漆家福,周心怀,王谦身.渤海海域中郯庐深断裂带的结构模型及新生代运动学[J].中国地质,2010,37(5):1231 -1242.Qi Jiafu,Zhou Xinhuai,Wang Qianshen.Structural model and Cenozoic kinematics of Tan-Lu deep fracture zone in Bohai Sea area[J].Chinese Geology,2010,37(5):1231 -1242.

[11]万天丰,朱鸿.郯庐断裂带的最大左行走滑断距及其形成时期[J].高校地质学报,1996,2(1):14-27.Wan Tianfeng,Zhu Hong.The maximum sinistral strike-slip and its forming age of Tanlu fault zone[J].Geological Journal of Universities,1996,2(1):14 -27.

[12]徐嘉炜,马国锋.郯庐断裂带研究的十年回顾[J].地质论评,1992,38(4):316 -324.Xu Jiawei,Ma Guofeng.Review of ten years of research on the Tanlu fault zone[J].Geological Review,1992,38(4):316 -324.