饮用水中藻类污染及其控制技术

2013-11-05方旭东张茜

方旭东,张茜

(天津渤海职业技术学院,天津 300402)

本文对饮用水中藻类污染的危害、藻类污染检测方法及控制技术进行了全面综述。

1 饮用水藻类污染的危害

水源水中普遍存在并对给水处理影响较大的藻类主要包括来自蓝藻门的微囊藻、颤藻、平裂藻、蓝纤维藻,绿藻门的栅藻、十字藻、衣藻,硅藻门的直链藻、小环藻,以及隐藻门的隐藻和裸藻门的裸藻等。其中,微囊藻是水源水中检出频率最高、含量最多的藻类之一。

藻类繁殖对市政供水的主要危害包括如下几点:

1.1 对水厂运行管理的不利影响

藻类细胞一般带负电荷,在水中具有较强的稳定性,不易凝聚,为了达到预期的混凝效果,就需要投加更多的混凝剂;同时,当藻类水量较多时,可造成滤池堵塞,特别是当水中藻类数量大于2×106个/L 时,滤池堵塞现象十分严重[1]。

1.2 对产水水质的不利影响

藻类分泌物一般带有异味,通常为土霉味、鱼腥味等,是导致用户投诉的主要原因之一。藻类代谢产生的异嗅物质最为常见的是2-甲基异冰片(2-MIB)和土臭素。常规处理工艺对2-MIB 和土臭素的去除效率很低,一般需要通过深度处理如臭氧-活性炭工艺,或在藻类高发季节采用投加粉末活性炭等应急措施来保障出厂水达标。

死亡后的藻类分解形成腐殖质,一方面增加了水的色度,另一方面其可溶性代谢产物也是氯化消毒副产物的重要前体物。在藻类高发季节,为灭藻需要投加更多的消毒剂(氯),更加剧了消毒副产物的产生。

水源水中常见的蓝藻、鱼腥藻、颤藻等在死亡分解过程中会释放藻毒素。其中分布最广且与人类关系最为密切的是蓝藻产生的微囊藻毒素(MC),是迄今发现的最强的一种肝肿瘤促进剂。我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定饮用水中的微囊藻毒素含量最高限值为1μg/L。

1.3 对管网的不利影响

常规工艺对藻类的去除不彻底,穿透滤池的藻类进入市政供水管网后,其分解产物可作为管网微生物生长、繁殖的基质,引起配水管网中的细菌再生长而造成二次污染。

2 藻类污染的检测技术

2.1 藻类的检测技术

水样中藻类的检测通常采用显微计数和测定叶绿素a 两类方法[2]。

借助显微镜和计数框对水体中藻类的数量或体积直接进行定量称为显微镜计数法。可以采用总细胞计数、自然单位计数和标准单位计数3 种方法。为了使计数更准确,李金忠等[3]采用显微图像处理系统代替人眼直接观察,可防止以往出现的漏检错检等问题;在显微镜类型上,贺小芮等[4]采用倒置显微镜测定藻类,提高了测定结果的稳定性和准确度。

叶绿素a 在一切浮游藻类里大约占有机物干质量的1%~2%,是估计藻类生物量的重要指标。分析叶绿素a 的主要方法有分光光度法、荧光法和HPLC 法。分光光度法通常用提取剂(丙醇,也有采用乙醇)萃取藻类浓缩样的色素,在指定波长下测定吸光度,然后计算出浓度。荧光法是利用叶绿素a在430nm 波长光照激发下产生663nm 的荧光,测定荧光强度,从而计算出含量。利用有机溶剂进行预处理,采用HPLC 进行分析的方法称为HPLC 法。该法的灵敏度较高,戴荣继等[5]采用HPLC 对叶绿素进行定性和定量分析,表明HPLC 比荧光法更为快速和准确。

2.2 藻毒素的检测技术

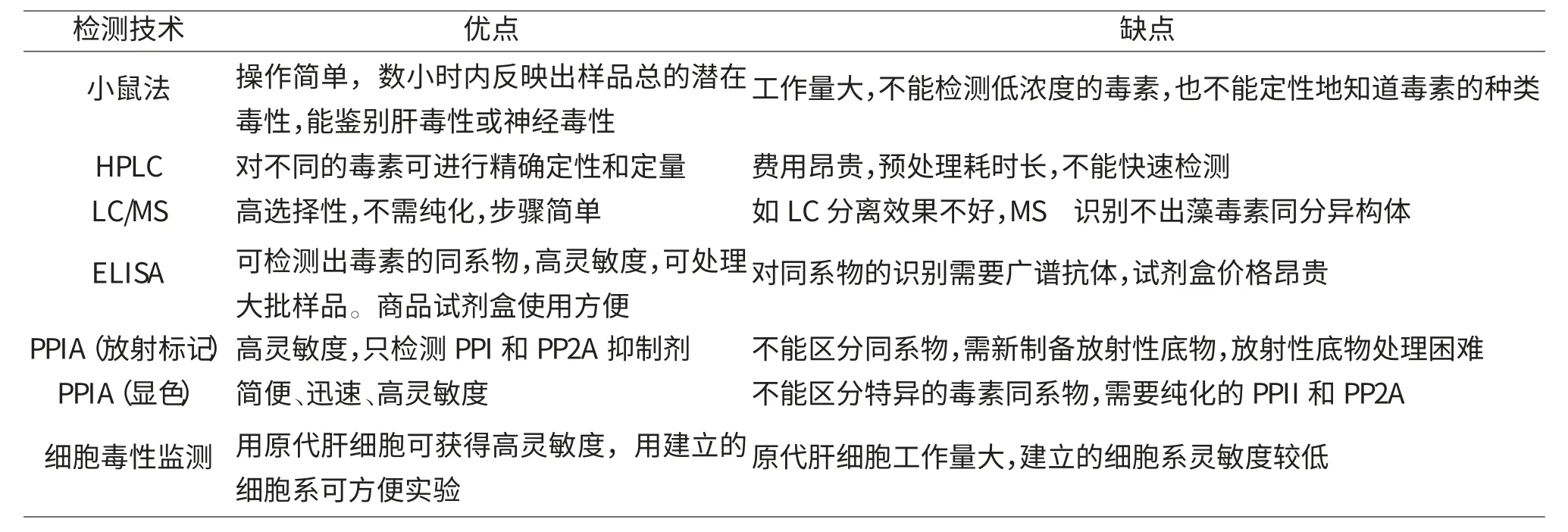

淡水水体中藻毒素主要由蓝藻门产生,其中最重要的是微囊藻(主要有铜绿微囊藻、绿色微囊藻、惠氏微囊藻等)。常用的分析微囊藻毒素的定性、定量的方法有小鼠生物测试、化学法(HPLC、LC/MS)、蛋白磷酸酶抑制分析法(PPIA)、酶联免疫吸附法(ELISA)、细胞毒性监测技术等[6],其中尤以化学法和ELISA 应用最为广泛。

表1 藻毒素检测技术的优缺点对比[6]

采用酶联免疫吸附法(ELISA)可定量分析水中微囊藻毒素,检出限为0.2ng/mL,朱光灿等[7]采用此种方法太湖蓝藻水华暴发期间微囊藻毒素的含量变化。

采用HPLC 定量分析水中微囊藻毒素,检出限较低,准确度较高,傅晓钦等[8]采用此种方法分析宁波市饮用水源地爆发蓝藻水华时微囊藻毒素的污染情况。

3 饮用水藻类常用的去除技术

饮用水传统净水工艺对藻类的去除效率较低,混凝净水单元中的搅拌甚至可能会使藻细胞破碎并释放毒素,增加水中藻毒素的浓度。对太湖蓝藻水华暴发期间常规净水工艺去除藻类特性的研究表明:传统净水工艺对细胞外微囊藻毒素的平均去除率只达到41.7%,总微囊藻毒素的平均去除率仅为76.0%[7]。

强化常规工艺、组合处理工艺、预处理技术等技术的应用可提高了传统净水工艺的除藻效果。

3.1 预处理技术

通常采用的除藻预处理技术有物理法、化学法、生物法等,其中物理法比较简单,利用机械筛分、强制截留的物理手段将杂质从水中去除,常用的设备是微滤机。化学法和生物法除藻应用更为广泛[9]。

3.1.1 化学预处理

通过投加化学氧化剂(氯气、二氧化氯、臭氧、高锰酸钾、高锰酸钾复合药剂(PPC)等)和某些盐类(铜盐和Ca(OH)2等)去除藻类。

氯系除藻剂主要包括氯气、次氯酸钠、漂白粉等。预氯化可杀死藻类,使其易于在后续工艺单元中去除;采用预氯化工艺水中的余氯可持续灭藻的功效,可以防止或减缓残余藻类在后续工艺的增长繁殖。但在氯化过程中,氯与水中有机物作用,可能生成三卤甲烷等多种有害副产物。

相比于氯气(液氯),二氧化氯的氧化能力更强,并可减少氯化消毒副产物的生成,且除藻效果较好。济南玉清水厂采用常规工艺与ClO2组合进行除藻,滤后水中叶绿素a 含量低于0.3μg/L[10]。

预臭氧化是一种有效的预处理方法,它和常规处理配合使用是处理富营养化水源水藻类污染的有效途径之一。赵志刚等[11]采用O3预氧化对滦河天津段高藻期藻类的去除效果进行研究,结果表明:经O3氧化处理的水样,最高除藻率达到60%左右。

研究认为,KMnO4对碱性水的除藻效果优于中性或酸性水,一般高锰酸钾投加量为1~3 mg/L。近年来,关于高锰酸盐复合剂PPC 的研究应用较多,在除藻方面,在高藻期研究发现,PPC 预氧化除藻效果优于O3、Cl2等[11]。

硫酸铜或含铜的有机螯合物以及Ca(OH)2是经常用于灭藻的化学药剂。铜盐可破坏某些藻类的细胞壁、细胞膜及内含物使其灭活甚至解体,从而杀死活体藻细胞,一般多用于藻类爆发时的水体修复。

3.1.2 生物预处理

近年来,采用生物技术除藻类的研究应用较多。一般生物预处理对蓝藻、硅藻、裸藻的去除率较高,但对绿藻的去除率较低。刘英等[12]采用活性滤池对某市水源水进行处理,结果表明:活性滤池对藻类有较强的去除效率,可达到80~90%。朱光灿等[13]采用三阶生物膜反应器去除太湖富营养化湖水,藻类的去除率达到了90%以上。

3.2 强化常规工艺

采取各种措施对混凝、沉淀、过滤等水处理单元工艺进行强化,可提高水中藻类的去除率。

强化混凝技术主要通过提高混凝剂投加量并优化混凝条件来提高常规工艺的处理效果。天津杨柳青水厂将混凝剂投加量由平时的4~6 mg/L 提高到13 mg/L 左右,提高了高藻期的除藻效率[14]。

因为藻类密度较小,采用气浮可以取得较好的除藻效果。对常规工艺进行改造以气浮工艺代替沉淀工艺,可提高藻类和藻毒素的去除效果。

通过改变过滤的方式、滤料的组成、滤料的表面性质可提高滤池的除藻效率。烟台某水厂为单层石英砂滤池,增加一层无烟煤,增大了表层滤料间的孔隙。采用煤—砂双层滤池后,提高了高浓度含藻水的处理效果[15]。

3.3 组合处理工艺

臭氧—气浮组合工艺适合低浊、低色、低有机质的水源,法国奥顿水厂和Joinville 水厂利用该法进行了半生产性试验,获得了较好的处理效果。

臭氧—活性炭工艺是目前应用非常广泛的深度处理工艺,具有非常高的除藻和藻毒素去除效率。谢曙光等采用臭氧—活性炭组合工艺处理黄河微污染水源,对藻类的总去除率达到了76.9%[16]。

潍坊眉村水厂采用气浮-粉末活性炭强化处理,结果细胞外微囊藻毒素的平均去除率达到了69.2%,总藻毒素的平均去除率达到96.3%,此工艺比投加KMnO4或预Cl2的效果好[10]。

臭氧、活性炭、气浮等可以与生物法联用,除藻效果比较理想。研究发现,臭氧—生物陶粒对藻类总数的去除率比单独的生物陶粒提高了25%左右。采用生物接触氧化池—气浮工艺处理北京城子水厂源水,藻类去除率能够达到80%以上[17]。周真明等[18]将扬水曝气与生物接触氧化池结合进行滦河源水除藻,对叶绿素a 的去除率达41.7%,对藻类的总平均去除率为34.3%。

4 结语

4.1 目前水中藻类含量的检测方法常用显微镜计数法和叶绿素a 法;而藻毒素含量的检测则多采用特定的分析仪器,开发新型快速准确的藻类计数方法和藻毒素检测计数是当前的研究热点之一。

4.2 预氯化、预氧化、强化混凝、气浮工艺等是目前较为常用的除藻工艺。生物预处理及其组合工艺可有效去除藻类和藻毒素,出水稳定、水质安全性高,正越来越受到重视。水厂除藻还需应对藻类季节性发展的特点,采用更加灵活的工艺组合和优化方式,提高饮用水安全保障水平。

[1]田珍,王娟,孙海丽.饮用水源中藻类繁殖危害及处理[J].水科学与工程,2010(1):9-11.

[2]刘培启,胡文容,李力.水源水除藻研究中藻类监测方法的选用[J].环境监测管理与技术,2002,14(3):29-30.

[3]李金忠,吴沿友,秦松.显微图像处理在藻类分类计数中的应用[J].贵州科学,2006,24(3):25-27.

[4]贺小丙,周俊杰.倒置显微镜计数法检侧浮游藻类[J].中国给水排水,2004,20(11):98-100.

[5]戴荣继,佟斌,黄春.HPLC 测定饮用水中藻类叶绿素含量[J].北京理工大学学报,2006,26(1):87-89.

[6]左金龙,崔福义,刘智晓.饮用水中蓝藻毒素污染研究进展[J].环境污染治理技术与装备,2006,7(3):8-13.

[7]朱光灿,吕锡武.藻毒素在传统净水工艺中的去除特性[J].环境化学,2002,21(6):584-588.

[8]傅晓钦,徐能斌,朱丽波.宁波市饮用水源地爆发蓝藻水华时微囊藻毒素的污染分析[J].中国环境监测,2008,24(6):80-83.

[9]左金龙.城市供水中藻类去除技术的研究进展[J].环境科学与管理,2009,34(9):74-78.

[10]岳舜琳.组合水处理工艺除藻效率探讨[J].净水技术,2006,25(2):1-5.

[11]赵志伟,崔福义,任刚.预氧化对滦河天津段高藻期藻类的控制效果[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2006,22(6):617-620.

[12]李英,刘军,张晓健.活性滤池提高饮用水水质安全性的实验研究[J].水处理技术,2004,30(4):234-236.

[13]朱光灿,吕锡武.饮用水中微囊藻毒素限值与生物预处理控制[J].给水排水,2005,31(2):17-20.

[14]贾柏樱,李广生.饮用水常规工艺处理高藻原水的应对措施[J].供水技术,2009,3(6):33-35.

[15]薛欣喜.提高砂滤池对高含藻水的适应性方法[J].中国给水排水,1996,12(1):44-45.

[16]谢曙光,张湛军,刘好笑.组合工艺处理黄河微污染水的研究[J].环境工程,2005,23(2):7-9.

[17]魏宏斌,王福龙,贾志宇.生物接触氧化/气浮、生物滤池/沉淀处理地表水比较[J].中国给水排水,2006,22(3):48-50.

[18]周真明,黄廷林,丛海兵.扬水曝气/生物接触氧化工艺的除藻效果研究[J].中国给水排水,2007,23(15):13-16.