肾脏少见原发性恶性肿瘤的CT 表现

2013-11-03唐浩胡桂周张玲徐维敏陈卫国

唐浩,胡桂周,张玲,徐维敏,陈卫国

肾脏肿瘤较常见,其中以恶性居多[1],影像学检查是诊断肾脏肿瘤常规方法,但肾脏少见原发性恶性肿瘤的临床、影像学表现缺乏特异性。笔者搜集本院2003年1月~2012年7月9例经手术病理证实的肾脏少见原发性恶性肿瘤的CT 影像和临床资料,并结合文献分析,以期提高对肾脏少见原发性恶性肿瘤的诊断能力。

材料与方法

经手术病理确诊的肾脏少见原发性肿瘤患者9例,包括类癌1例(女,49岁);成人肾母细胞瘤2例,均为女性,年龄分别为23、27岁;恶性纤维组织细胞瘤2例,均为男性,年龄分别为25、69 岁;平滑肌肉瘤4例,男、女各2例,年龄分别为46、63 岁。9 例均接受CT(GE,LightSpeed 16)平扫及动态增强扫描。扫描参数:管电压120kV,管电流280mAs,层厚7.5mm,间距7.5mm;空腹口服欧乃派克500~1000ml。对比剂采用非离子型350(德国拜尔公司),1~1.5ml/kg,采用高压注射器注射,流率2.5~3.5ml/s,注射对比剂25s后行动脉期、60s后行静脉期扫描,7例3min后行延迟扫描。

结 果

类癌1例:CT平扫肿瘤呈与周缘组织分界不清的实性肿物,瘤体大部突出于肾外,瘤内可见片状密度减低区,未见钙化影,CT 值约43HU;增强扫描肿瘤在动脉期CT 值约60HU,呈轻中度不均匀强化,强化程度明显低于正常肾实质,病灶内部可见线条状强化血管影穿行其中,门脉期及延迟期其CT 值分别约68和63HU,平扫低密度区未见强化(图1a~d)。病理结果:癌细胞排列呈腺管状、乳头状或片状,浸润性生长伴大片坏死,胞核小而深染,病理性核分裂多件,免疫组化NSE(+,图1e、f)。

成人肾母细胞瘤2 例:CT 平扫肿瘤与周缘组织分界较清,均可见假包膜,实性部分CT 值约35~45HU。瘤内可见小片状低密度囊变坏死区及斑片状稍高密度出血影,增强扫描病灶实质部分明显强化。肿瘤周缘可见少量不规则强化血管影,动脉期CT 值55~70HU,门脉期其CT 值50~60HU(图2a~c)。病理结果:肿瘤由未分化胚芽组织及上皮成分组成,胚芽细胞呈结节状或巢状排列,细胞体积小,胞浆稀少,瘤组织坏死明显(图2d)。

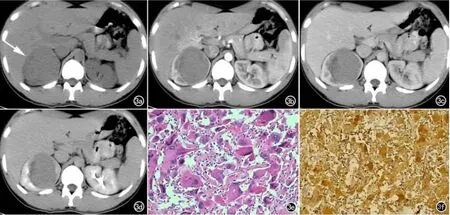

恶性纤维组织细胞瘤2 例:CT 平扫肿瘤呈低密度,CT 值35~40HU,与周边组织分界不清,瘤内可见片状密度减低区,未见钙化影;增强扫描肿瘤明显强化,动脉期CT 值50~60HU,强化程度较对侧正常肾实质明显减低,门脉期及延迟期其CT 值分别47~55HU、45~55HU,平扫低密度区未见强化(图3a~d)。病理结果:瘤细胞多形性明显,可见较多巨核、多核瘤细胞,核大、核仁明显,有病理性核分裂像,免疫组化CD68(+,图3e、f)。

平滑肌肉瘤4例:CT 平扫肿瘤呈等低混杂密度,CT 值30~40HU,边界模糊,瘤内可见片状密度减低区;增强扫描肿瘤呈轻-中度强化,2 例表现为动脉期强化,门脉期及延迟期强化度降低,另2例表现为延迟强化,其动脉期CT 值40~50HU,门脉期及延迟期其CT 值分别45~55HU、60~70HU(图4a~d)。病理结果:肿瘤细胞纵横交错排列,瘤细胞核呈梭形,核分裂像多见,有异形性(图4e)。

讨 论

1.类癌(Carcinoid Tumor)

类癌属于生长缓慢且低度恶性的神经内分泌肿瘤,85%的类癌发生在胃肠道,其次为气管支气管系统[2],仅约不到1%原发于泌尿生殖系统,原发性肾脏类癌临床极为罕见[3]。肾实质无神经内分泌细胞分布,因此尚不能确定肾原发性类癌的组织起源,多数人认为肾类癌起源于先天性或获得性肾脏异常而产生的神经内分泌细胞[4]。类癌细胞具有嗜铬亲银特性,能产生小分子多肽类或肽类激素,发生在胃肠道及气管支气管系统者,其临床常常表现为面色潮红、周围性水肿、哮喘及腹痛、腹泻,该症状群称之为类癌综合征,而位于肾脏者,临床上主要出现腹痛或腰痛、血尿、发热等,类癌综合征少见。本例患者以持续性腰痛并发射至患侧下肢为首发症状,无肉眼血尿、尿频、尿痛等,亦无出现类癌综合征。

图1 女,48岁,右肾类癌。a)平扫右肾见一巨大占位,边界不清,大部突出于肾外,瘤内见斑片状稍低密度影(箭);b)动脉期肿瘤呈不均匀强化;c)静脉期强化度略有增高;d)延迟期强化度减低,瘤内可见多发片状无强化区及条状小血管影;e)癌细胞排列呈腺管状、乳头状或片状,浸润性生长伴大片坏死,胞核小而深染,病理性核分裂多件,病理报告为类癌(×400,HE);f)免疫组化NSE(+)。

图2 女,22岁,右肾成人肾母细胞瘤。a)平扫右肾见一类圆形占位,周缘可见假包膜,瘤内低密度坏死区及出血(箭);b)动脉期病灶实质部分明显强化;c)静脉期病灶实质部分强化度略有减低;d)肿瘤由未分化胚芽组织及上皮成分组成,胚芽细胞呈结节状或巢状排列,细胞体积小,胞浆稀少,瘤组织坏死明显,病理报告为Wilms瘤(×400,HE)。

肾脏类癌在影像学检查中缺乏特异性,CT 扫描通常表现为边界清楚的实性肿物,约26.5%合并钙化,囊变少见;增强表现为少血管或乏血管肿瘤,强化不明显,动脉造影显示为乏血供肿物[5]。本例在CT平扫中,肿瘤与正常肾实质及周缘组织分界不清,同侧腰大肌明显受侵,瘤体CT 值与健侧正常肾实质大致相等;增强扫描肿瘤表现为轻中度强化,在整个3期扫描中,肿瘤实质强化程度变化不大,似乎有一个延迟强化的现象,至今尚无文献对这种表现进行报道,此种征象有无特征性亟需更多病例的研究。瘤内低密度区在扫描过程中均无出现强化,在此也体现肾脏类癌乏血管致使肿瘤生长血供不足而出现坏死的特性。文献报道[3]肿瘤易发生转移,通常45.6%的肿瘤初次诊断时已有转移,肿瘤>4cm者59%已有转移。本例肿瘤最大径线为11 cm×11cm×9cm,但CT 图像及手术病理中均无出现腹膜后淋巴结转移。

图3 男,23岁,右肾恶性纤维组织细胞瘤。a)平扫肿瘤密度欠均匀,其内可见小片状密度减低区(箭);b)动脉期肿瘤明显强化;c)静脉期肿瘤强化度逐渐减低;d)延迟期强化度进一步减低;e)瘤细胞多形性明显,可见较多巨核、多核瘤细胞,核大、核仁明显,有病理性核分裂像,病理报告为恶性纤维组织细胞瘤(×400,HE);f)免疫组化CD68(+)。

2.成人肾母细胞瘤(adult Wilms'tumor,AWT)

肾母细胞瘤起源于未分化中胚层组织,又称Wilm 瘤、胚胎性腺肌肉瘤或癌肉瘤,是婴幼儿最多见的恶性实体瘤之一,15岁以上成人罕见[6],国内多为个案或小样本报道。临床症状多表现为腹部包块、疼痛、血尿,包块是由于原发肿瘤巨大或者继发肾积水所致,肿瘤生长迅速常可导致肿瘤破裂出血,引起血尿,肿瘤侵犯神经组织可引起剧烈疼痛。本组2例患者均以腰部胀痛为首发症状,尔后出现肉眼血尿。

图4 女,47岁,右肾平滑肌肉瘤。a)平扫右肾见一巨大占位性病灶(白箭),其内大片状密度减低区(箭);b)动脉期肿瘤呈轻中度强化;c)静脉期肿瘤强化度增强;d)延迟期肿瘤呈延迟强化;e)肿瘤细胞纵横交错排列,瘤细胞核呈梭形,核分裂像多见,有异形性,病理报告为平滑肌肉瘤(×200,HE)。

AWT 包括3种特征性成分,即后肾胚芽细胞、间质细胞和上皮细胞,肿瘤的确诊只能依靠病理检查,但CT 是目前发现AWT 并确定其与周围组织关系及有无转移的重要手段[7]。CT 平扫图像中肿瘤体积巨大是其特征性表现之一,瘤体常可见完整包膜,并与周围分界清楚,肿瘤易发生坏死、出血、囊性变,偶见钙化。增强扫描肿瘤实性部分及其纤维间隔可有强化,坏死囊变区域无强化。本组2 例肿瘤最大径线分别约8.3cm×8.4cm×6.8cm、5.6cm×6.8cm×7.5cm,

体积较大,瘤体内均可见不规则小片状的稍高密度出血影及低密度坏死囊变区;增强扫描肿瘤实质强化度明显低于健侧正常肾实质,但其强化方式符合恶性肿瘤的一般特征,其假包膜亦可见强化,此与包膜内富含有毛细血管有关。文献报道[8]动脉造影显示多数AWT 为少血管性肿瘤,其滋养血管纤细、纡曲,呈波浪状的血管伸入肿瘤内,形成所谓“藤蔓状”血管。本组病例瘤内出现大量坏死区,此与肿瘤缺乏供血血管密切相关。若肿瘤突破假包膜,可向四周侵及肾盂、输尿管,但较少侵犯腹膜后组织[9]。本组肿瘤假包膜均完整,病灶未见突破肾脂肪囊,腹膜后亦未见肿大淋巴结。

3.恶性纤维组织细胞瘤(malignant fibrous histiocytoma,MFH)

MFH 又称纤维组织细胞肉瘤,好发于四肢、躯干和腹膜后区,原发于肾脏的MFH 十分罕见,其组织来源为肾间质或肾被膜,国内外文献仅为个案报道。临床症状主要表现为腹部包块、肾区疼痛、血尿及低热等。本组患者1例以无痛性血尿而就诊,另1例为常规体检时B超检查发现右肾占位。

CT 平扫多呈实性不规则低密度或等密度占位征象,边界不清,可出现钙化及坏死,CT 值范围常为40~60HU,也有报道CT 值<30HU,肿瘤多穿透肾包膜,肾包膜多不完整,肾周围粘连明显,腰大肌、后腹膜、下腔静脉及结肠系膜常受累,但区域淋巴结转移少见[10]。本组2例均未见钙化,瘤内可见不规则低密度坏死区,平扫CT 值约35HU,肿瘤未突破肾脂肪囊,肾筋膜完整,增强扫描肿瘤明显强化,但强化度仍明显低于正常肾实质。文献[11]报道在生长方式上肿瘤以侵润性生长为著,与肾脏组织界限不清,而本组2例病灶均以压迫肾实质生长的表现为著,与正常肾实质边界较为清晰,与上述文献报道不符。由于肿瘤生长迅速,肾静脉和下腔静脉极易出现瘤栓。肾MFH 的确诊主要依病理学检查配合免疫组化染色[12]。

4.平滑肌肉瘤(Leiomyosarcoma)

肾脏平滑肌肉瘤是一种起源于肾包膜、肾盂或肾血管等处的平滑肌组织,或来源于具有向平滑肌细胞分化能力组织的少见恶性间叶性肿瘤[13],患者以中老年多见,无明显性别差异。临床症状主要表现为患侧腰部、腹部或背部疼痛,血尿及消瘦不常见,早期即可发生转移。本组病例发病年龄均为45岁以上,3例以腰部不适而就诊,1例表现为腰部绞痛伴进行性血尿。

CT 平扫影像中肿瘤常为巨大肿块,境界不清或清楚,可位于肾实质,也可位于肾包膜下及肾窦,引起肾轮廓异常与肾窦受压变窄,瘤内可见明显的低密度坏死囊变区,部分瘤内可见出血,表现为病灶内大小不等的片状高密度灶[14]。本组病例中仅1 例表现为巨大软组织肿块,径线为13.5cm×11.3cm×12.8cm,其余3例最大径线均未超过5.0cm,此与肿瘤发现较早有关。囊变坏死在体积较大者易出现,本组体积较大者内部可见大片状的低密度坏死囊变区,另有2例体积较小者亦可见小片状低密度坏死区,且坏死囊变区均位于肿瘤中心区域,仅有1例密度较均匀,此征象也表现了肿瘤的恶性程度高、生长快的生物学特点。增强扫描,肿瘤实质呈轻-中度不均匀强化,坏死囊变区未强化。Ochiai等[15]报道肾实质平滑肌肉瘤增强扫描有延迟强化的特点,其形成原因是肿瘤含丰富的纤维组织,并认为这种表现具有特征性。本组有2例在延迟扫描中其强化程度呈增高趋势,延迟期CT 值较动脉期高15~20HU,但瘤体实质强化度在整个强化过程中均低于正常肾实质,这种强化方式是否为肾脏平滑肌肉瘤特征性表现还有待更多病例的总结。

综上所述,原发于肾脏的类癌、成人肾母细胞瘤、恶性纤维组织细胞瘤及平滑肌肉瘤较为少见,结合临床资料、发病率及影像表现可以提高诊断准确率,确诊仍需依靠病理检查。

[1] 朱庆强,王中秋.肾脏少见肿瘤的影像学诊断[J].临床放射学杂志,2011,30(3):434-438.

[2] 文亮,韩丹.胃肠道类癌的临床病理及其影像学表现[J].临床放射学杂志,2008,27(5):694-697.

[3] 张进,董柏君,陈奇.原发性肾脏类癌2例报告并文献复习[J].临床泌尿外科杂志,2011,26(4):280-282.

[4] Kato Y,Nakamura K,Yamada Y,et al.A rare case of metastatic renal carcinoid[J].BMC Urol,2010,10(2):22-24.

[5] De Hoog JP,Murray S,Chou W.Horseshoe kidney and primary renal carcinoid tomour:a case report of a rare entity[J].Grand Rounds,2010,10(2):46-50.

[6] 叶锦,王鹏,靳风烁,等.成人肾母细胞瘤的诊治和预后[J].重庆医学,2010,39(2):154-155.

[7] 周凯,周文泉,葛京平,等.成人肾母细胞瘤的临床诊断与治疗[J].东南国防医药,2011,13(5):389-392.

[8] 田艳,赵玉亮.成人肾母细胞瘤诊断治疗现状[J].肿瘤基础与临床,2009,22(3):275-277.

[9] Spreafico F,Bellani FF.Wilms tumor:past,present and(possibly)future[J].Expert Rev Anticancer Ther,2006,6(2):249.

[10] 王于良,戚晓平.肾恶性纤维组织细胞瘤2例报告[J].浙江临床医学,2003,5(1):40-41.

[11] 宋彦,王东耀,宋永胜.肾原发性恶性纤维组织细胞瘤的临床特征(附3例报告并文献复习)[J].临床泌尿外科杂志,2007,22(1):45-47.

[12] Nurdjanah S,Bayupurnama P,Maduseno S,et al.Abdominal malignant fibrous histiocytoma infiltrating stomach with Chilaiditi's sign manifestation(a rare case report)[J].Kobe J Med Sci,2007,53(3):119-124.

[13] 吴春霖,吴佩琴,黄种心.肾平滑肌肉瘤一例[J].中华病理学杂志,2000,29(5):378.

[14] 袁涛,全冠民,周立霞,等.肾平滑肌肉瘤一例[J].临床放射学杂志,2009,28(9):1304-1305.

[15] Ochiai K,Onitsuka H,Honda H,et al.Leiomyosarcoma of the Kidney:CT and MRI Appearance[J].J Comput Assist Tomogr,1993,17(5):656-658.