宁夏黑城至海原高速公路沿线湿陷性黄土特性分析

2013-11-02柳树林

柳树林

(宁夏公路勘察设计院有限责任公司,宁夏 银川 750001)

1 研究区地形、地貌、地层

研究路线所在区域处于黄土高原中部六盘山麓北部,大部分被黄土覆盖,黄土丘陵广布,地势由南西向北东方向倾斜,海拔高程1600~1800m。黄土丘陵外表光秃,残塬、梁、峁间沟壑发育,切割深度多在数米至数十米;山大沟深,地形呈波状起伏。路线走廊带起点为清水河西侧的山前洪积台地,终点为海原老城区,呈南东至北西向布设。地貌类型具有山间洼地的黄土丘陵地貌与流水地貌两大类别,其特征分述如下。

1.1 黄土地貌

该地貌类型是线路走廊区分布最广的地貌单元,按其形态、特征可进一步分为3种类型。

1.1.1 黄土梁峁地貌

包括马营河以东,财沟以南,李俊以北的广大地区。绝对高程1600~1800米,相对高差50~180米。沟谷呈树枝状分布,沟壑发育,地形支离破碎。峁顶呈浑圆状,且多连在一起呈串珠状,和梁相间分布,以峁居多。上部为黄土,下部为第三纪砖红色砂岩、泥质岩等。

1.1.2 黄土残塬地貌

包括西安州洼地以东到财沟以北地区的梁状残塬,如脱烈塬、谢家塬、武家塬等。呈浅切割的宽顶、缓坡梁状残塬。绝对标高1800~1900m,塬面较开阔平坦,但略有波状起伏。边缘冲沟较发育,呈树枝状。岩性:上部为黄土,下伏为砂砾石层。

1.1.3 黄土埫地地貌

主要指贾埫乡的前埫和后垧两个洼地。为第三纪时的古坳谷,后期被第四系充填淤平,现代地貌仍为洼地。呈长条形,地势平缓,海拔高程1700~1760m,四周向中间倾斜,坡度10°~15°。第四系厚度110~150m,上部为次生黄土,下伏为第三纪红层。

1.2 流水地貌

该地貌类型分布于路段起点清水河一带的大的沟谷及局部洼地。

1.2.1 清水河河谷冲积平原

由南至北贯穿工作区东部,呈一狭长条带状展布。构成清水河一、二级阶地。海拔高程为1330~1400m,地势开阔,地形平坦,向河床倾斜3°~5°。

1.2.2 山前带状洪积地貌

主要分布于清水河河谷平原西侧,沿山走向的一狭长地带。构成三、四级阶地,高差20~30m,地势向北东向倾斜,坡度5°~8°,海拔标高1400~1500m。表层为马兰黄土,下部为砂砾石层。

1.2.3 沟谷川台地地貌

主要分布在园河、麻春河、马营河、苋麻河等地。均发育由冲、洪积作用堆积的黄土状粘砂土和砂砾石层黄土被侵蚀而形成的二、三级阶地,一级阶地分布零星且面积小,高出河床1~2m;二、三级阶地宽约200~600m,二级阶地高出河床8~10m,三级阶地高出河床12~16m,后被现代冲沟侵蚀切割成不连续的条、块状,宽度不等,地形较平坦,海拔标高大致1550~1600m。岩性上部为黄土或黄土状土,下部为砂砾石层。

研究区沿线出露的地层主要有:(1)第三系中上新统甘肃群(Ngn):桔黄色、棕黄色砂质泥岩夹粉砂岩、薄层细砂岩与石膏层;(2)第四系中更新统(Q2):灰黄色致密坚硬的黄土,含有假礓结核和灰黑色的锰斑。颗粒细小,以粉土为主,并有0.5~1.0m厚的古土壤层;(3)第四系上更新统马兰黄土(Q32eol):广泛遍布于研究区内,构成黄土丘陵、山前黄土台塬(相当于四级阶地)及三级阶地和部分二级阶地;浅土黄色,粉土质,垂直节理裂隙发育,疏松、无层理,常形成陡壁,孔隙度在50%以上,大部分地区的黄土干容重小于1.45g/cm2,多为湿陷性黄土,厚度一般 20~50m;(4)全新统冲积层(Q41al):主要分布在贾埫等洼地、清水河西岸及较大沟谷的部分二级阶地上。岩性为黄土状粘砂土、砂粘土、砂、砂砾石等,层理清晰,厚度由数米至数十米;(5)全新统洪积层(Q41pl):分布在路线经过的各个大沟谷底部,岩性为砂砾石、卵石、碎石层夹粘砂土,岩性变化较大;夹层多为不规则状,并发生分叉和急速尖灭现象,有不规则的斜交层理。

2 沿线黄土的分布情况

沿线黄土广泛遍布于工作区内,主要构成3个大的工程地质分区。

2.1 黄土丘陵工程地质区

主要分布于海原新区、郑旗、赵家山一带,多为湿陷性黄土,厚度一般20~60m。

2.2 河谷平原、沟谷川台地工程地质区

主要分布于线路起点段的黑城、苋麻河至郑旗段,海原县城一带,上部为黄土或黄土状土,厚度一般5~20m,下部为砂砾石层。

2.3 山间洼地工程地质区

主要分布在贾埫、海原老城区一带,主要为新黄土,具层理,显示水成沉积特征,很可能是马兰黄土的同期异相沉积、或为次生黄土,多为湿陷性黄土。

3 沿线黄土的颗粒粒度分析

黄土的颗粒组成以粉粒为主,其含量可达50%以上。黄土中的黏粒、细粉粒和腐殖质胶体,大部分被胶结成集粒或附在砂粒及粗粉粒的表面或聚集在大颗粒间的接触点处。黄土中的粉粒和黏粒共同构成了支承结构的骨架,较大的砂粒“浸”在结构中。由于其排列比较疏松,接触连接点少,构成了一定数量的架空孔隙,而在接触连接处没有或只有少量的胶结物质。常见的胶结物质有聚集在连接点处的粘粒、易溶盐及沉积在该处的 CaCO3、MgCO3等。

对沿线黄土的颗粒进行了试验分析,样本数为450个,其中粉粒含量在50%以下的占6.3%,粉粒含量在50% ~60%之间的占10.7%,粉粒含量在60% ~70%之间的占11.6%,粉粒含量在70%以上的占71.4%,可见该段的黄土颗粒组成主要以粉粒为主。颗粒组成的分布范围见表1。

表1 沿线黄土颗粒组成范围Table 1 Compositions of the loess along the Heicheng-Haiyuan Expressway

4 研究区黄土的物理性质

黄土的物理性质包括天然含水量、天然容重、土粒比重、颗粒组成、稠度等以及根据天然含水量、天然容重、土粒比重三者计算而得的孔隙比、孔隙率和饱和度等。根据黄土的物理性质可以判断黄土的力学性质。

通过对沿线605个试样的试验结果的统计,其物理性质指标如表2。

黄土的容重大小,决定于它的矿物成分、结构性质、湿度大小及颗粒成分。容重的大小也与黄土的成因有一定的关系,风成黄土的容重较小,水成黄土的容重大。

土粒比重的大小主要决定于黄土中矿物成分和和腐植含量的高低,含重矿物较多的黄土比重较大,含轻矿物和腐植质多的黄土比重较小。土粒比重的大小和地貌部位及成因有关,一般平原及高原黄土的比重变化范围小,说明他们所含矿物成分变化不大,而山区及山前区的黄土比重变化范围大,说明其矿物成分不稳定。土粒比重与黄土的湿陷无关。

表2 沿线黄土物理性质Table 2 Physical properties of the loess along the Heicheng-Haiyuan Expressway

黄土的天然含水量随地区的不同变化很大,潮湿地区黄土的天然含水量高,干旱地区黄土的天然含水量低。天然含水量也与黄土的成因有关,风成者低,水成者高。天然含水量对黄土性质的影响较大,天然含水量低者湿陷性强,天然含水量高者湿陷性弱或不湿陷,但非湿陷性黄土也有天然含水量很低的。

天然孔隙比、孔隙率及饱和度则是根据土粒比重、土的湿容重、天然含水量计算得出的,它们是影响黄土湿陷性的主要指标,当其它条件相同时,黄土的天然孔隙比越大,则湿陷性越强。

5 研究区黄土的易溶盐试验分析

黄土的含盐状况很复杂,有关研究资料表明,同黄土的湿陷性密切相关的水溶盐主要有3种:

难溶盐:方解石(CaCO3)、菱镁矿(MgCO3)、白云石(CaCO3、MgCO3)等

中溶盐:石膏(CaSO4·2H2O)、硬石膏(CaSO4)等

易溶盐:苏打(Na2CO3)、芒硝(Na2SO4)、岩盐(NaCl)、钾(KCl)等

这些水溶盐成分在黄土中几乎都有不同程度的存在,对黄土湿陷性有正反两方面的影响。如碳酸钙以胶结物形式出现时,对湿陷性有一定的抑制作用,但一旦以其为胶结物的骨架被破坏,却又导致了湿陷的发生;中溶盐如石膏由于其结晶体的特殊作用,对湿陷和颗粒结构的破坏都起加速或促进作用;而易溶盐含量愈高,湿陷性一般也愈大。

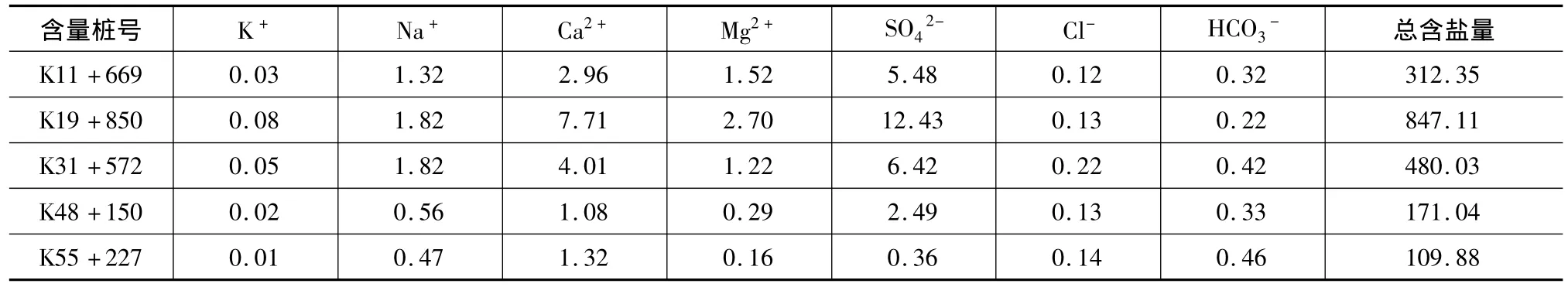

对沿线具有代表性的黄土进行易溶盐试验分析的结果如表3。

表3中各种离子含量的单位为:mmol/100g;总含盐量的单位为:mg/100g。

从表3中可以看出,在K31+572之前Ca2+、SO4-含量较高;在K31+572之后则是 Ca2+、含量较高,说明沿线黄土中易溶盐的种类较多,因此黄土的湿陷性变化也较大。

表3 沿线黄土易溶盐试验结果Table 3 Experimental results of the soluble salts from the loess along the Heicheng-Haiyuan Expressway

6 研究区黄土的压缩性

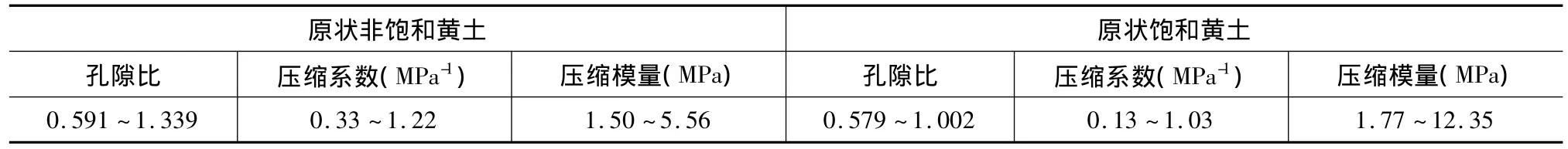

当黄土在外力作用下,其体积产生变形而逐渐缩小的性质为黄土的压缩性。黄土为三相(固相、液相、气相)土,研究资料表明,由于固相、液相、气相黄土在受压力作用时,本身的压缩量很小,故可忽略不计,因此黄土的变形和压缩,主要决定于土体受力后,孔隙变化的程度。就饱和黄土来说,孔隙的改变,必然引起水分的排除,故渗透系数的大小将引起黄土的压缩性质的的变化。对于干土和三相土来说,孔隙的改变将与结构强度及湿度有密切的关系。对沿线605个原状非饱和黄土及原状饱和黄土的压缩试验结果见表4。

从试验结果可以看出,研究区黄土在饱水状态下的压缩性相对于非饱水状态下要小,说明黄土的压缩变形主要是黄土的孔隙变化引起的。

表4 沿线黄土压缩性试验结果Table 4 Experimental results of the compressibility of the loess along the Heicheng-Haiyuan Expressway

有关研究资料表明,黄土的压缩性与含水量的关系较大。在低于最佳含水量时,压缩性(采用孔隙比为指标)随含水量的变化不大,但当含水量超过最佳含水量时,土体随含水量的增加,其压缩性显著减小。这是因为含水量增加,土中剩余孔隙被水填充的量就增加,而水是不可压缩的,故其压缩性减小。当然,当含水量过大时,过多的自由水破坏了压实黄土原有的结构而变得松散。

7 研究区黄土的抗剪强度

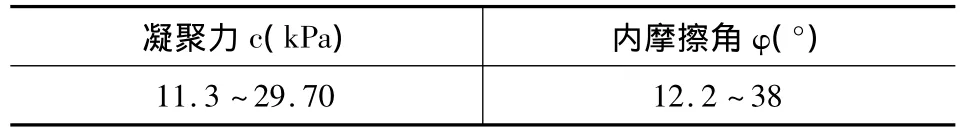

抗剪强度是黄土抵抗剪切破坏的能力,在数值上等于黄土受剪破坏时的极限剪应力。黄土的抗剪强度是由颗粒表面摩擦力和结核阻力组成,它与黄土的物理状态(密度和湿度)及结构性质有关。因此抗压强度大、天然含水量高、密度大的黄土,其抗剪强度也大。黄土的抗剪强度一般以凝聚力和内摩擦角表示。对于黑城至海原高速公路沿线的605个原状黄土进行剪切试验的结果见表5。内摩擦角 φ(°)

表5 沿线黄土剪切试验结果Table 5 Experimental results of the shear strength of the loess along the Heicheng-Haiyuan Expressway

从表5中可以看出,沿线黄土的抗剪强度指标变化范围较大,说明沿线黄土的黄土的物理状态(密度和湿度)及结构性质变化是比较大的。

8 研究区黄土的湿陷性

黄土的湿陷性是指黄土在自重压力或土的附加压力和自重压力共同作用下受水浸湿时将产生较大的湿陷变形的特性;受水浸湿后在土自重压力下发生湿陷的,称为自重湿陷性黄土;受水浸湿后在土自重压力下不发生湿陷的,称为非自重湿陷性黄土。

8.1 黄土湿陷的特征

(1)隐蔽性

黄土湿陷前,往往不易发现和预防,具有很大的隐蔽性。黄土湿陷有时从路基底穿过,时隐时现,变幻莫测,很难被发觉,易产生坑洞和陷穴,引起路基或边坡破坏,危害性很大。

(2)时效性

黄土湿陷同水的关系密切,多发生在七、八、九月的多雨季节。大暴雨是导致黄土湿陷的主要原因,且发展迅速,来势凶猛,易使黄土层或路基形成沟穴或坑洞,甚至引起道路的淘空,危及安全。

(3)易发性

只要有水的作用,一般都易引起黄土湿陷。由于黄土垂直节理发育,且植被少,土质疏松,易引起大量的水土流失。在黄土陡坡的变坡处,台阶型边坡的内缘均易发生湿陷,如路线陡坡或弯道内侧的合成坡度较大处,也是易发区。另外,如果路基填土压实不够,排水不当或不畅,都会导致路基的湿陷。

(4)重现性

黄土湿陷处治十分困难,有的地方刚处治不久,可能因源头找得不准,或措施采取不当等,极有可能又发生湿陷,出现“常治不愈”的状况。

8.2 影响黄土湿陷的因素

黄土湿陷的原因很复杂,其湿陷过程是一个物理化学过程。湿陷的发生是黄土内部固有的特殊结构组成特性和外界适当的环境条件共同作用的结果。所以影响黄土湿陷性的因素,也就包括内因和外因两个方面。

湿陷的内因主要有:

(1)颗粒组成和级配特征,粉粒含量一般大于5%,且细粒含量占很大比例;

(2)大的孔隙比,一般都等于或大于1;

(3)特殊的组织结构特征。黄土是一种粉粒点式接触大孔性结构和粉粒叠盖式多孔性结构;

(4)特殊的化学成分——含有一定比例的水溶盐;

(5)CaCO3有时以薄膜胶结物状态存在;

(6)含有20%以下粘土颗粒,以伊利石为主,有时还含有少量蒙脱石;

(7)颗粒间存在加固凝聚力,遇水后会降低或消失,导致抗剪强度下降;

(8)节理发育,且胶结物有纹理,易遭受破坏等。

外因主要指:荷载的垂直作用(自重荷载和车辆等附加荷载等)及水的浸入和溶解作用,以及人为活动,如公路选线不当,施工挠动,排水不畅或农民的不当开垦造成水土流失等。研究表明,湿陷性黄土的微观结构(如孔隙变化,节理情况等)是湿陷的主要因素,也是产生湿陷的空间条件,没有这个条件即使具备了其它条件也不会产生湿陷。其它如含水溶盐、颗粒间的加固凝聚力消失、粘粒的胀缩、土体遇水抗剪强度的降低等是产生湿陷的一般因素,但不是主导的因素。

8.3 沿线黄土的湿陷性试验结果

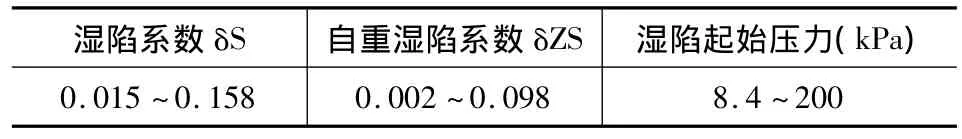

通过对沿线黄土进行探井取样的湿陷性试验其结果如表6(605个样本)。

表6 沿线黄土湿陷性试验结果Table 6 Experimental results of the collapsibility of the loess along the Heicheng-Haiyuan Expressway

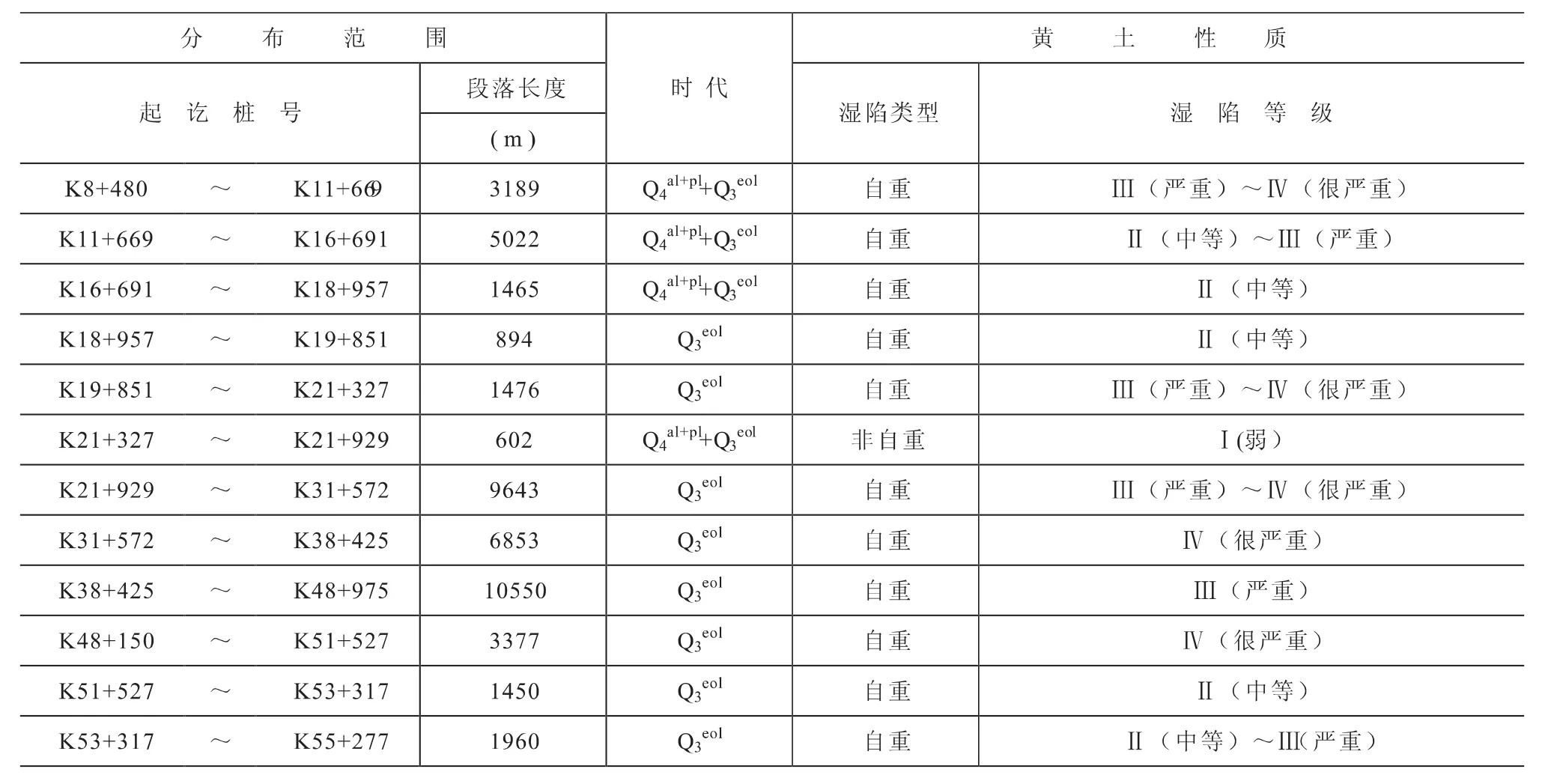

通过对沿线湿陷性黄土的湿陷性试验资料整理分析,参照《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)中的有关规定,宁夏黑城至海原高速公路全段65.561km,沿线黄土属于湿陷性黄土的路段总长为46.481km,占总里程的70.9%,其中属于自重湿陷性黄土的路段总长45.879km,占总里程的98.71%。全路段黄土性质特征见下表7。

表7 S305线黑城至海原高速公路黄土特征分布表Table 7 Distribution and characteristics of the loess along the Heicheng-Haiyuan Expressway

9 结论

近年来,湿陷性黄土对公路所造成的危害已在我区的一些公路上显现出来,主要是因为这些公路因设计施工阶段对湿陷性黄土的认识不足,未对路基基地的湿陷性黄土进行处理且排水设施不全造成的。养护部门虽然投入了大量的人力物力,但未能从根本上解决旧路的病害。

宁夏黑城至海原高速公路全线位于黄土地区,沿线的黄土大部分具有自重湿陷性,湿陷等级大部分Ⅲ(严重)~Ⅳ(很严重),因此,在设计施工阶段应对该段公路的湿陷性黄土应有足够的认识,重点进行黄土地基处理设计和防排水设计,施工阶段应严格按照黄土地区的有关施工要求进行施工,以保证该条高速公路建成后的正常运营,减少运营后的养护费用。

[1]《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004).

[2]《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011).

[3]《公路土工试验规程》(JTG E40-2007).

[4]省道305线黑城至海原公路工程地质勘察报告.

[5]宁夏黄土地区公路修筑技术及病害防治研究.

[6]黄辉华主编·特殊地质-黄土.