芪连颗粒的吸湿性研究

2013-11-01李小芳文怡静

李小芳,舒 予,文怡静,吴 珊,刘 玲,杨 红

(成都中医药大学中药材标准化教育部重点实验室,中药资源系统研究与开发利用省部共建国家重点实验室培育基地,四川成都 611137)

中药颗粒剂系指药材的提取物与适宜的辅料或药材细粉制成的干燥颗粒状制剂[1]。由于中药提取物成分复杂,加上辅料自身特有的理化性质,中药颗粒剂大都具有不同程度的吸潮性。吸湿后易导致颗粒变软、化学成分发生变化、流动性降低、结块甚至霉变,给中药颗粒剂的生产和储存带来较大困难,甚至影响制剂的质量和疗效[2]。辅料作为药物制剂的基础材料和重要组成部分,对制剂的吸潮性有着明显的影响。故选用具有防潮作用的辅料作为制剂的赋形剂具有重要的意义。因制剂的提取和精制工艺不便改动,所以在实际大生产工艺中,通常以筛选辅料的种类和用量来降低或克服制剂的吸潮性[3]。

水不溶性药物或辅料形成不发生作用的混合物时,其吸湿量具有加和性。即总吸湿量约等于各成分的百分含量同单独吸湿量乘积之和[4-5]。因此,对于容易吸湿的药物原料,应选择不易吸湿的辅料[6],通过减小制剂的总吸湿量以降低其吸湿程度。选择正确的辅料不仅可作为良好的赋形剂,同时可降低吸潮性,增加流动性及稳定性等[7],常用辅料如微晶纤维素、无水乳糖、微粉硅胶、可溶性淀粉、甘露醇、磷酸钙、磷酸氢钙等均可调节制剂的吸湿性[8]。本实验所选的模型药物是实验前期通过组方药效研究筛选出来的治疗溃疡性结肠炎的有效方,由黄芪和黄连2味中药组成,研究中发现芪连水提物浸膏是一种深棕色膏状物,吸湿性较强,给后续制剂成型和储存带来很大困难,具有一定的研究代表性。通常吸湿性的表征指标有平衡吸湿量、临界相对湿度(CRH)等,为更准确表征模型药物的吸湿能力,本实验以吸湿特性参数-平衡吸湿量为主要评价指标,研究吸湿性强的芪连水提浸膏粉与常用辅料制粒后对其吸湿性的影响,探究芪连颗粒最佳的辅料种类及其配比,为中药颗粒剂防潮辅料的筛选提供一定的实验依据和理论支持。

1 仪器与试药

1.1 仪器 BP61型万分之一电子天平(德国Satorius公司);WHP—250G药品稳定性实验箱(重庆英博实验仪器有限公司);DGG—9030型电热恒温鼓风干燥箱(上海森信实验仪器有限公司)。

1.2 试药 芪连浸膏粉(实验室自制),微晶纤维素(Microcrystalline Cellulose,MCC,批号20090520,成都市科龙化工试剂厂),β-环糊精(β-cyclodextrin,批号20090915,成都市科龙化工试剂厂),乳糖(Lactose,批号:20 101012;成都市科龙化工试剂厂),磷酸氢钙(Calcium hydrogen phosphate,批号20090525,成都市科龙化工试剂厂),甘露醇(Mannitol,批号20090315,成都市科龙化工试剂厂),氯化钠(批号20090702,成都市科龙化工试剂厂)。

2 实验方法与结果

2.1 吸湿百分率的测定[9-10]将一底部盛有氯化钠过饱和溶液的玻璃干燥器置于25℃恒温培养箱中恒温48 h,使其内部相对湿度为72.5%。在已干燥至恒定质量的称量瓶底部加入厚约2 mm的芪连样品颗粒,开盖置于五氧化二磷干燥器中12 h以上脱湿平衡,精密称定。将烘干至恒定质量的芪连样品颗粒放入干燥器内(打开称量瓶盖)25℃保存,于 4、8、12、24、36、48、56、72、84、96、108、120、144、168 h定时精密称定,平行做3份,并计算吸湿百分率。

2.2 吸湿时间曲线的绘制及其回归曲线的拟合[11-12]按2.1项下的方法称定质量,计算吸湿百分率。由于中药浸膏及其制剂的吸湿-时间曲线类似于一元二次方程y=ax2+bx+c(a<0)曲线中的左半段。因此运用Excel软件对以不同测定时间为X轴,以吸湿百分率为Y轴作散点图得到的吸湿时间曲线数据进行二项式回归处理,即得到吸湿二项式方程:

其中W为吸湿量,t为时间,a、b、c分别为常数。

对上式进行一阶求导即得到吸湿速度方程:v=dw/dt=2at+b。当v=0时,即为吸湿平衡时间:t'=-b/2a,代入吸湿方程得样品的平衡吸湿量W'=at2'+bt'+c,由此可知样品的平衡吸湿量越小,吸湿能力也越小。

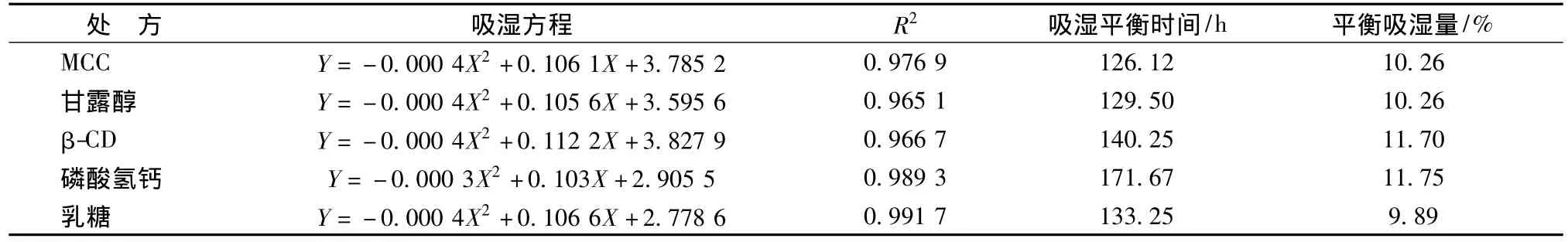

2.3 单一辅料的筛选 称取5份芪连浸膏粉各6 g,分别与不同辅料(MCC、甘露醇、β-CD、磷酸氢钙、乳糖)按1∶1的比例混匀,过14目筛制粒。置于60℃烘箱中干燥1 h后整粒,制粒后再烘3 h。按2.1项下的方法称定质量,每个处方平行做3份,计算吸湿百分率,取均值,绘制吸湿曲线,并对其进行二项式回归分析。结果见表1和图1。

表1 单一辅料吸湿数据回归分析结果(T=25℃,RH=75%,n=3)

图1 单一辅料与浸膏配比的吸湿曲线

从图1可以看出,各处方的吸湿曲线形状基本一致,对其进行二项式回归,发现试验点与二项式曲线拟合程度良好,且R2较理想。由表1可知各回归方程的R2值均较理想,因此其拟合较好(表1)。以平衡吸湿量为考察指标,从表1可以看出各辅料的吸湿程度是:乳糖<MCC=甘露醇<β-CD<磷酸氢钙。实验研究中发现,单用乳糖虽吸湿程度最小,但其吸湿后呈液状。故将乳糖与吸湿性相对较小的MCC,甘露醇两两混合,考察其吸湿性。

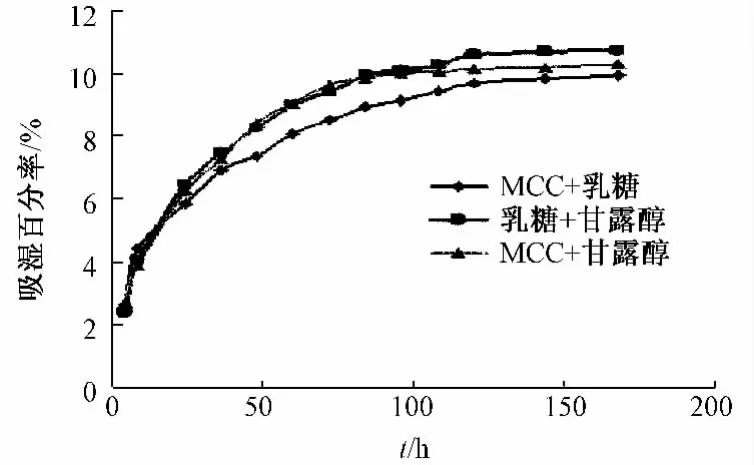

2.4 混合辅料的筛选 将乳糖,MCC,甘露醇两两混合(1∶1)均匀后再与芪连浸膏粉以1∶1的比例混合均匀,按2.3项下方法制粒,每个处方平行做3份,测定其吸湿百分率,取均值,绘制吸湿曲线并对其进行二项式回归分析,结果见图2和表2。

图2 3种辅料两两混合的吸湿曲线

结果表明对各处方的吸湿时间曲线进行二项式拟合,拟合度良好。从表2可以看出,混合辅料的平衡吸湿量的大小顺序为:MCC+乳糖﹤乳糖+甘露醇﹤MCC+甘露醇。故确定混合辅料为 MCC和乳糖。实验过程中发现,以MCC和乳糖为混合辅料时,随着 MCC用量比例的增大,平衡吸湿量呈上升趋势,但吸湿后仍能维持颗粒的状态;当乳糖的比例增大时,吸湿量虽较小,但颗粒有液化现象。故需进一步考察MCC和乳糖的比例。

2.5 不同比例的MCC和乳糖的混合辅料的筛选 将MCC与乳糖按表3的比例混合均匀后再与浸膏粉以1∶1的比例混合均匀。按2.3项下方法制粒。每个处方平行做3份,测定其吸湿百分率,取均值,绘制吸湿曲线并对其进行二项式回归分析。结果见图3和表4。

表2 3种辅料两两混合吸湿数据回归分析结果(T=25℃,RH=75%,n=3)

表3 MCC和乳糖的混合辅料的比例

图3 不同比例MCC和乳糖混合辅料的吸湿曲线

表4 不同比例乳糖和MCC混合辅料吸湿数据回归分析结果(T=25℃,RH=75%,n=3)

从表4可以看出,不同比例MCC和乳糖的混合辅料与芪连浸膏粉制粒后平衡吸湿量的大小顺序为:4<3<7<5<2<1<6。混合辅料中随着乳糖比例的增大,颗粒的平衡吸湿量逐渐降低,抗湿性也增强。但实验中发现当乳糖的用量增加到一定程度时,颗粒的平衡吸湿量虽小但有液化的倾向。而混合辅料中随着微晶纤维素的比例的增大,颗粒的平衡吸湿量虽较大,但仍能保持颗粒状态。故乳糖与微晶纤维素的比例要适当,所得颗粒既要保持较好的颗粒状态也要求较小的平衡吸湿量。由表4可看出,3和4相比,4的平衡吸湿量比3小,但4的乳糖的比例比3大,制得的颗粒平衡吸湿量虽较小但易液化,不利于制剂的保存。故最后确定处方为3,即MCC与乳糖混合辅料的比例为1∶1.5较为适宜。

3 讨论

3.1 中药多采用水或乙醇等极性较大的溶剂提取,水溶性物质比例较大。得到的提取物浸膏是一个多成分的复杂体系,常常含有大量的多糖、蛋白质、鞣质、黏液质等强吸湿性成分[13]。由于该类强吸湿性成分中普遍存在能与水分子中的极性羟基结合的极性基团(如活性羟基等),通过添加辅料可以起到稀释作用,即降低吸湿基团的浓度,从而达到防潮的目的[14]。但加入一定量的辅料,不仅提高了成本,同时也增大了服用量,影响患者的顺应性,因此制剂工艺过程中防潮辅料用量的筛选极为重要。

3.2 乳糖易溶于水,性质稳定,吸湿性小,与大多数药物不起化学反应,对主药含量测定的影响较小,是很好的稀释剂,但单用时一旦吸湿则不能维持药粉的粉末状而液化成半固体状,其外观变化类似于纯浸膏。微晶纤维素虽较乳糖吸湿程度稍大,但其性能良好,应用广泛,特别适用于作混悬剂颗粒剂的稳定剂,可大幅度降低颗粒的吸湿性,增加药品稳定性[15]。二者以适当的配比组成的混合辅料与浸膏粉制成的颗粒有良好的成型性和防潮性,可弥补单独使用时的不足。

3.3 通常表征颗粒剂吸湿性的指标有平衡吸湿量、临界相对湿度等。本实验通过绘制颗粒的吸湿曲线,对其进行二项式拟合,得到吸湿方程,通过吸湿方程得到吸湿特性参数-平衡吸湿量,以平衡吸湿量结合颗粒的外观状态为考察指标,制备出的颗粒剂具有较强的防潮性能,为中药颗粒剂防潮辅料的筛选提供了一定的实验依据和理论支持。

[1]张兆旺.中药药剂学[M].中国中医药出版社,2003:394.

[2]杨凌宇,季巧遇,张楠楠,等.防潮技术在中药颗粒剂中的应用进展[J].亚太传统医药,2011,7(2):150-152.

[3]赵朝伟,吴纯洁,刘克海,等.中药固体制剂的吸潮问题及解决办法刍议[J].华西药学杂志,2004,19(4):321-323.

[4]蒋且英,廖正根,赵国巍,等.吸湿原理及中药制剂防潮方法研究概况[J].中国药房,2007,18(33):2626-2628.

[5]陈筱瑜,黄庆德.中药固体制剂防吸湿方法研究进展[J].海峡药学,2008,20(11):61.

[6]Serajuddin A T M,Thakur A B,Ghoshal R N,et al.Selection of solid dosage from composition through drug-excipient compatibility testing[J].Pharm Sci,1999,88(7):696.

[7]牛向伟,姜莉莉,杨冬丽.中药浸膏及其制剂的防潮技术[J].承德医学院学报,2012,29(2):179-181.

[8]孙淑萍,狄留庆,黄耀洲,等.中药全浸膏制剂防潮技术应用研究进展[J].时珍国医国药,2006,17(3):341-343.

[9]严云良,张东亮,文欣欣.祛瘀清热颗粒的吸湿性研究及数据分析[J].数理医药学杂志,2011,24(4):444-448.

[10]孙淑萍,狄留庆,黄耀洲,等.不同辅料对中药全浸膏制剂防潮效果的比较研究[J].中成药,2006,28(6):897.

[11]李小芳,何倩灵等,向永臣,等.黄芪多糖颗粒防潮辅料的研究[J].中国实验方剂学杂志,2011,17(9):11-14.

[12]苏华丽,林善远.清肝颗粒的防潮工艺研究[J].中国医药指南,2011,9(25):209-211.

[13]熊耀坤.冯 怡.肖飞艳,等.从热力学和动力学角度探讨中药吸湿机制[J].中华中医药杂志,2011,26(5):1189-1193.

[14]肖 琼,沈平孃,朱莲华.中药固体制剂防潮技术与辅料应用的研究[J].中成药,2007,29(2):208-211.

[15]蔡伟庆.中药颗粒剂辅料的研究进展[J].黑龙江医药,2008,21(3):88-89.