南堡凹陷及周边寒武系碳酸盐岩储层特征及主控因素

2013-10-25杨国涛姚纪明陈少勇冯建松邢文军

杨国涛,李 娜,姚纪明,陈少勇,冯建松,邢文军

(1.中国石油冀东油田分公司勘探开发研究院,河北唐山 063004;2.中国石油冀东油田油气集输公司;3.河北联合大学矿业工程学院;4.中国石油冀东油田分公司陆上油田作业区)

1 地质概况

南堡凹陷及周边是一个中生代开始发育的含油气凹陷[1],系渤海湾盆地黄骅坳陷内的次一级负向构造单元,位于黄骅坳陷北端,北靠燕山褶皱带,东邻渤中坳陷,西为沧县隆起[2],主要包括西河凸起、落潮湾凸起、西南庄-柏各庄凸起、马头营凸起和姜各庄凸起及南堡凹陷潜山带[3]。区内前中生代经历了多期构造运动,主要包括早元古代华北地台结晶基底形成期、中晚元古代台缘裂陷期、古生代地台发育期。受海西期、印支期及其以后构造运动的影响,古生界存在不同程度的剥蚀,与上覆不同时代地层之间以角度不整合接触。根据已钻井资料分析,寒武系分为上、中、下统,细分8个地层组,即:府君山组、馒头组、毛庄组、徐庄组、张夏组、崮山组、长山、凤山组[4]。受构造运动及古地貌的影响,地层厚度差异较大,介于196~672 m。主要沉积岩性为泥灰岩、灰岩、泥质灰岩、云灰岩、灰质白云岩、白云岩。

长期以来,碳酸盐岩潜山勘探一直围绕南堡1号、南堡2号构造奥陶系缝洞型油气藏展开,并获得了突破[5-6]。随着对潜山油气藏石油地质条件及储层规律认识的进一步提高,对寒武系碳酸盐岩油气勘探同样取得了重大进展,尤其是唐180×2井在寒武系潜山测试获日产油260 m3高产工业油流,揭示了寒武系碳酸盐岩良好的油气勘探前景。本文运用沉积岩石学及储层地质学方法,结合岩心薄片观察、钻录井、FMI成像测井等综合手段,综合研究储层特征及主控因素,建立了储层发育成因地质模式,为该区的下步油气勘探部署提供了地质依据。

2 储层特征

2.1 储层岩石学特征

据对10多口钻井岩心的详细观察及150多个岩石薄片分析结果,南堡凹陷及周边寒武系碳酸盐岩储层的主要岩石类型为泥晶、粉晶白云岩占36.3%,亮晶砂屑云岩占7%,泥微晶颗粒灰岩占29.3%,泥晶、微晶灰岩占34.4%。泥晶、粉晶白云岩:灰色、褐灰色,主要为泥晶、粉晶结构,层状分布粒屑,大小0.20~0.80 mm,由准同生白云岩化作用而成,晶粒多呈自形-半自形结构,常呈砂糖状。亮晶砂屑云岩:灰褐色,砂屑大小0.15~1.70 mm,分选差,由粉-泥晶白云石组成,砂屑间以自形粉晶白云石为主,由准同生白云岩化作用或交代作用形成。泥微晶鲕粒灰岩:灰色、灰白色,鲕粒为块状构造,鲕粒大小0.40~1.40 mm,以泥晶方解石为主,具环带结构,鲕粒重结晶达到微晶,鲕粒间以泥晶方解石为主,部分次为亮晶方解石,见几丁质生物碎片,含量2%,陆源碎屑为石英、长石和海绿石。泥、微晶灰岩:灰褐色,泥、微晶结构,结构不均一,常见角砾状构造,由于构造缝发育,相互切割形成角砾状,且构造缝被方解石全充填,见缝合线被泥铁质、黄铁矿充填。

2.2 储集空间类型及特征

根据岩心观察和薄片镜下鉴定结果,南堡凹陷及周边寒武系碳酸盐岩潜山储层的储集空间主要为裂缝、溶蚀孔洞和基质孔隙三大类。其中,溶蚀孔洞包括相对孤立分布的溶洞及沿裂缝分布的裂缝溶扩洞,洞径一般为0.5~2.0cm,多被方解石或碎屑岩充填、半充填,是寒武系潜山储层的重要储渗空间。基质孔隙主要包括晶间孔、粒间、粒内溶孔及残余粒间孔等。晶间孔一般在0.01~0.2 mm,残余粒间孔仅在张夏组的鲕粒灰岩中比较发育,粒间、粒内溶孔主要见于泥、粉晶云岩及亮晶砂屑云岩。孔径一般小于0.3 mm,多呈“蜂窝状”分布,大部分未充填,少量被方解石半充填,部分孔隙中见油浸、油斑。裂缝主要包括构造缝、成岩缝,其发育程度主要受构造运动、岩溶作用及成岩作用控制。构造缝以高角度裂缝为主,其次为低角度裂缝,局部微裂缝呈网状分布,缝宽为0.5~1.0cm,少数达2 cm,裂缝大多已被方解石或白云石充填,局部井段见有沿溶蚀孔洞发育的裂缝,半充填,偶见油迹。成岩缝主要包括压溶缝、破裂缝、溶蚀缝等,常呈锯齿状、蛇状弯曲延伸。缝宽为0.01~0.20 cm,局部岩心段发育有网状微裂缝,其中常被泥质或方解石全充填,部分未充填。

2.3 储集层类型及物性特征

利用井壁成像测井(FMI)资料,结合常规测井响应特征及岩心、薄片资料,将南堡凹陷寒武系碳酸盐岩储集层按储集空间特征划分为4种类型:溶蚀孔洞型、孔隙型、裂缝-孔隙型、裂缝型(图1)。

图1 南堡凹陷及周边寒武系碳酸盐岩储层综合评价

(1)溶蚀孔洞型储集层:以泥粉晶白云岩、亮晶砂屑云岩为主,储集空间为晶间孔、晶间溶孔、粒间溶孔和洞穴等。常规测井表现为自然伽马一般为低值,深浅侧向为中等值,密度值减小,声波时差值较高,形态表现为“尖峰”,中子孔隙度为高值。平均孔隙度为4.4%,分布在1.8%~7.9%之间,渗透率差异较大,分布在(0.1~11.2)×10-3μm2,平均渗透率为2.1×10-3μm2。

(2)孔隙型储集层:以泥粉晶白云岩为主,储集空间主要为晶间孔、晶间溶孔,为白云岩化作用及重结晶作用所形成。常规测井表现为声波时差和中子测井值中高值,密度值偏低。孔隙型储层平均孔隙度为2.8%,主要分布在0.1%~4.0%,平均渗透率为0.8×10-3μm2,主要分布在(0.01~3.0)×10-3μm2。

(3)裂缝-孔隙型储集层:以泥粉晶白云岩为主。储集空间主要为晶间溶孔、粒间、粒内溶孔和裂缝,古岩溶、重结晶作用及溶蚀作用是孔隙发育的主要成因,同时后期裂缝发育改善了储层的连通性。自然伽马为低值,深浅侧向电阻率为中高值,呈现明显“正差异”,孔隙度测井表现为声波时差和中子测井值较高,密度值低。裂缝-孔隙型储层平均孔隙度为3.7%,主要分布在0.5%~6.5%,平均渗透率为1.2%×10-3μm2,主要分布在(0.01~8.0)×10-3μm2。

(4)裂缝型储集层:以泥晶、微晶灰岩为主。常规测井表现为双侧向出现差异值,密度、中子、声波时差曲线变化不明显。裂缝型储层平均孔隙度为1.5%,主要分布在0.5%~3.0%,平均渗透率为0.6%×10-3μm2,主要分布在(0.1~2.1)×10-3μm2。

通过上述综合对比分析,溶蚀孔洞型、裂缝-孔隙型储集层物性相对较好,裂缝型储集层物性相对较差。溶蚀孔洞型、裂缝-孔隙型储集层主要分布在寒武系中、下统的泥、粉晶灰质白云岩、云岩。

3 储层发育主控因素及地质模式

3.1 构造应力作用

南堡凹陷及周边寒武系经历了晚古生代到第四纪的各种地质构造作用,多期构造应力释放为产生构造缝提供了有利的地质动力条件,形成了由断裂、裂缝及微裂缝组成的断裂-裂缝网络体系[7]。据区域构造特征、构造应力场模拟、钻井成像测井及测试等资料分析,寒武系储集层裂缝体系主要为与大断裂平行的北东-南西向和与大断裂斜交的北北西-南南东向,在多组大断裂交汇区及高应变地区是高角度裂缝有利发育区。

3.2 古岩溶作用

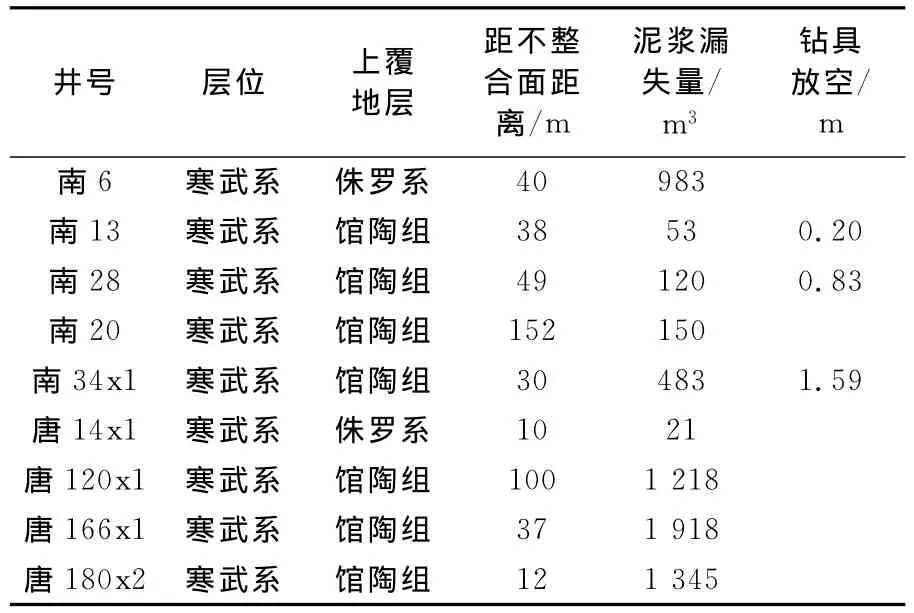

古岩溶作用可以认为是含有CO2的地表水(大气淡水)和地下酸性水对可溶碳酸盐岩淋滤、溶蚀、搬运、沉积及充填等多种作用的综合。它通常包括三期不同类型的溶蚀作用。即同生期大气淡水溶蚀作用、古风化壳岩溶作用及埋藏有机溶蚀作用[8-11],对碳酸盐岩储层物性具有明显改造作用。根据成像测井、钻录井资料及岩心分析,区内寒武系比较常见的有古风化壳岩溶作用及埋藏有机溶蚀作用两种,岩溶作用对储层物性的影响主要体现在形成未完全充填的洞穴、孔洞及溶缝。纵向上,古风化壳作用会产生碎屑支撑的角砾灰岩及黄铁矿充填物,见少量的充填、半充填的孔洞。埋藏有机溶蚀作用由于长期渗流及地下水潜流作用,易形成未完全充填的洞穴、小型孔洞、溶缝、洞顶破裂缝及溶洞充填物中的孔隙,一般在不整合面下200 m范围内,多发生泥浆漏失及钻具放空现象(表1)。

表1 南堡凹陷及周边寒武系泥浆漏失及钻具放空统计

3.3 成岩作用

通过镜下薄片、阴极发光、成像测井等观察研究,区内寒武系成岩作用类型主要有溶蚀作用、破裂作用、重结晶作用、交代作用及胶结充填作用等[12]。溶蚀作用主要包括表生成岩期大气淡水的溶蚀淋滤作用及地下水渗流、潜流溶蚀作用。表生溶蚀作用常见于寒武系中上统,伴生碎屑支撑的角砾状灰岩,如T20×1井长山、凤山组(1750.2~1753.9 m)常见角砾状构造,发育的构造缝被方解石全充填,偶见泥铁质、碎屑充填物;渗流、潜流溶蚀作用易见于寒武系中下统的徐庄组、毛庄组及府君山组,常发育洞穴、洞顶破裂带及溶蚀孔洞,如T180×2井毛庄组(1820.8~1827.6 m)溶蚀孔洞发育段。破裂作用主要包括沉积作用、构造作用、风化作用等,最常见的破裂作用能形成压溶缝、溶蚀缝及缝合线,常与断裂紧密伴生,具成组成带状展布特征;重结晶作用具有双重作用,能导致矿物晶体结构变粗,晶间空隙增大,改善储集空间,同时,后期晶粒自生加大作用充填晶间孔隙,也能降低有效孔隙度,区内常见有方解石重结晶导致缝洞被半充填、全充填。交代作用以白云岩交代方解石为主,易见张夏组鲕状灰岩中鲕粒被方解石交代(如T20×1井段1785.15~1786.43 m)。胶结充填作用主要对储集空间起破坏作用。胶结、充填矿物常见方解石、黄铁矿、泥质、砂屑及生屑等,以方解石、泥铁质胶结充填为主。

研究表明,寒武系上统长山组、凤山组及崮山组主要经历了构造破裂作用,表生溶蚀作用、胶结充填作用等,早期形成的构造裂缝、溶蚀孔洞受到后期强裂的胶结充填作用及重结晶破坏作用,降低了有效储集空间。而寒武系中、下统主要经历了溶蚀作用,地下水的渗流、潜流溶蚀作用、破裂作用、重结晶作用等,其中,溶蚀作用及重结晶作用对储集空间改善的贡献最大。

3.4 储层发育地质模式

以储层基本特征研究为基础,结合南堡凹陷及周边构造演化特点,充分考虑储层主控因素,尤其是古岩溶及成岩作用,建立了寒武系储层发育地质模式。研究表明,由于经历了多期抬升剥构造作用,寒武系地层厚度差异较大,多期岩溶及成岩作用对碳酸盐岩储层具有明显的改造作用。区内主要发育两种岩溶作用,即古风化壳岩溶作用及埋藏有机岩溶作用的,形成了多期岩溶带。按岩溶作用类型划分,纵向上主要为表生岩溶带、渗流岩溶带及潜流岩溶带三种类型。表生岩溶带主要发育在寒武系上统,以构造缝为主要储层空间,由于后期的胶结充填作用,储集性能差,渗流岩溶带在寒武系的中、下统均较发育,以裂缝-孔隙型储集空间为主,伴随发育溶蚀洞,主要受构造破裂及埋藏有机溶蚀的影响,储层物性较好。潜流岩溶带常见顺层发育的溶蚀孔洞及洞顶破裂带,主要集中发育在中统顶部及下统中下部,储集性能好,是下步勘探有利储层带(图2)。

4 结论及认识

(1)南堡凹陷及周边的寒武系碳酸盐岩储层岩石类型以泥晶、粉晶白云岩、泥微晶颗粒灰岩及泥晶、微晶灰岩为主。储集空间类型主要有溶蚀孔洞型、孔隙型、裂缝-孔隙型、裂缝型四种类型。溶蚀孔洞型储集性能最好,裂缝-孔隙型次之,裂缝型储集层物性相对较差。

(2)区内寒武系碳酸盐岩储层主要受构造、古岩溶及成岩作用的影响,尤其是古岩溶及成岩作用对储层具有明显改造作用。区内寒武系纵向上形成表生岩溶带、渗流岩溶带及潜流岩溶带三种类型。处于渗流岩溶带及潜流岩溶带分布区的中、下统广泛发育溶蚀孔洞型、裂缝-孔隙型储层,是下步勘探的有利层位。

图2 南堡凹陷及周边寒武系碳酸盐岩岩溶储层发育模式

[1]周海民,魏忠文,曹中宏,等.南堡凹陷的形成演化与油气的关系[J].石油与天然气地质,2000,21(4):345-349.

[2]刘蕴华,周海民,熊宝贤,等.南堡凹陷的含油气系统分析[J].石油与天然气地质,2000,21(4):364-365.

[3]谭丽娟,田世澄.南堡凹陷油气运移特征及成藏动力学系统划分[J].石油勘探与开发,2000,27(5):16-18.

[4]成永生,陈松岭,王海,等.南堡凹陷周边古生界油气藏形成条件及成藏模式[J].沉积与特提斯地质,2008,28(3):77-78.

[5]王拥军,张宝民,董月霞,等.南堡凹陷奥陶系潜山岩溶塌陷体识别、储层特征及油气勘探前景[J].石油学报,2012,33(4):570-581.

[6]李宏义,姜振学,董月霞,等.冀东油田南堡2号构造古潜山成藏条件与模式[J].断块油气田,2010,17(6):678-682.

[7]何发歧,朱起煌,韩振华,等.裂缝碳酸盐岩勘探开发和盐下地震成像技术[J].石油物探译丛,2000,(增刊):91-200

[8]陈学时,易万霞,卢文忠.中国油气田古岩溶与油气储层[J].海相油气地质,2002,7(4):13-14.

[9]肖梦华,曹阳,张小波,等.塔河油田4区奥陶系碳酸盐岩古岩溶特征[J].石油地质与工程,2010,24(3):31-34.

[10]昌俊杰,罗顺社,王正允,等.靖边潜台南部奥陶系马五1亚段储层特征研究[J].石油地质与工程,2008,22(5):41-44.

[11]代金友,李建霆,罗祥毅,等.靖边气田古岩溶及其控藏机构探讨[J].石油地质与工程,2011,25(1):1-4.

[12]张家政,郭建华,赵广珍,等.南堡凹陷周边凸起地区碳酸盐岩古岩溶与油气成藏[J].天然气工业,2009,29(7):126-127.