脑电图对急性脑梗死早期诊断价值的研究

2013-10-18夏成才喻丽芝彭明强

夏成才 喻丽芝 彭明强

急性脑梗死是神经内科的常见病和多发病,致残率和致死率较高。在脑梗死急性期在损害部位多可产生不同程度的脑电变化。尽管该脑电图特异性不强,诊断价值也不如癫高,但对发病早期头颅CT和或MR正常、临床表现不典型的急性脑梗死患者,仍具有一定的诊断优势和不可或缺的作用。本研究通过对一定数量急性脑梗死患者的临床观察,来研究分析脑电图对急性脑梗死的临床意义。

1 对象与方法

1.1 对象 观察组所有病例均选自本院2011年10月~2012年12月住院的急性脑梗死患者,诊断标准采用1995年全国第四届脑血管病学术会议《各类脑血管病诊断要点》。上述病例发病至住院的时间均在24 h以内,且入院前的急诊头颅CT均未能发现急性脑梗死病灶,但入院后头颅MRI均显示有急性脑梗死的征象。入组病例共115例,其中男71例,女44例,平均年龄63.6岁。对照组均选自本院2012年例行健康体检的中老年职工,共50例,其中男21例,女29例,平均年龄58.2岁,均无高血压病、糖尿病、脑卒中或冠状动脉粥样硬化性心脏病等病史。

1.2 脑电图检查 观察组所有病例采用统一的药物治疗方案,于入院第1 d(发病24 h内)行脑电图检查。对照组的第一健康体检项目为脑电图检查。使用上海诺成公司生产的NATION8128W无线蓝牙动态脑电图仪,对所有患者行床边脑电图检查。按照国际10~20系统放置21个电极,其中双耳垂为参考电极。时间常数0.3 s,走纸速度30 mm/s,灵敏度10 uv/mm,高频率波70 Hz,进行常规描记、睁闭眼、过度换气、间断闪光刺激等诱发试验,描记时间合计15 min。选取30 s无干扰的脑电图,输入计算机进行快速付立叶转换(FFT),进行功率谱分析。脑电图的诊断标准参照刘晓燕主编的《临床脑电图学》,分为正常脑电图、界线性脑电图、轻度异常脑电图、中度异常脑电图、重度异常脑电图。定量脑电图的诊断标准参照谭郁玲编著的《临床脑电图与脑电地形图》。

2 结 果

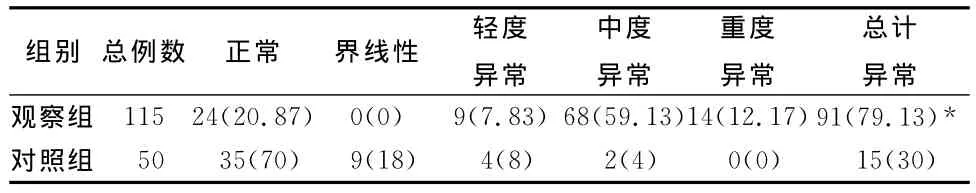

2.1 在50例对照组病例中正常脑电图35例,界线性脑电图9例,轻度异常脑电图4例,中度异常脑电图2例。115例观察组病例中正常脑电图24例(20.87%),轻度异常脑电图9例(7.83%),中度异常脑电图68例(59.13%),重度异常脑电图14例(12.17%)。与对照组比较,观察组的病例发病24 h内脑电图异常的程度和比率更加显著,有统计学差异(P<0.01)(表1)。

表1 对照组与观察组发病24 h内脑电图的比较(例,%)

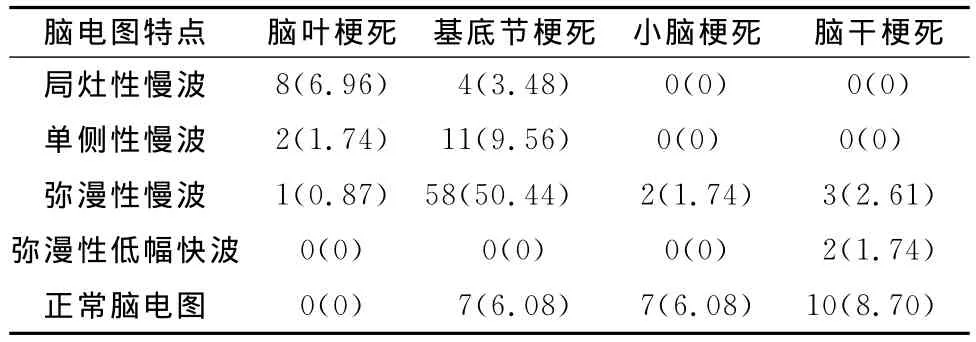

2.2 观察组中发病早期(24 h内)不同部位脑梗死的脑电图特点也不相同。对照组的异常全部表现为对称性的轻中度的慢波增多,而观察组异常的部位和波形相对较为丰富。观察组中除24例正常脑电图外,91例脑电图异常,其中局灶性慢波12例,单侧性慢波13例,弥漫性慢波64例,弥漫性低幅快波2例。11例脑叶梗死中有10例表现为局灶性或单侧性慢波;80例基底节梗死中有58例表现为弥漫性慢波;9例小脑梗死中有7例脑电图正常;15例脑干梗死中有10例脑电图正常(表2)。

表2 观察组不同部位脑梗死的早期脑电图特点(例,%)

2.3 通过分析观察组的定量脑电图,91例的异常FFH中有89例表现为慢波频段δ和(或)θ功率值异常增高,伴或不伴α频段功率值的显著降低。与脑梗死病灶侧的吻合性分析中,若单纯以δ和(或)θ功率值异常增高来判断急性脑梗死病灶位置,有18例符合,其中6例与头颅影像学的病灶位置吻合;若以δ和(或)θ功率值异常增高伴α频段功率值的降低来判断,则有71例符合,其中56例与头颅影像学的病灶位置吻合。与前者相比,后者用以判断急性脑梗死病灶位置的吻合率高,有统计学差异(P<0.01)(表3)。

表3 观察组定量脑电图与脑梗死病灶侧的吻合分析(例,%)

3 讨 论

颅内血流动力学的改变会影响脑部生物电的活动,故脑电图可反映脑损伤的部位和程度,脑梗死的范围越大,部位越表浅,脑电图的异常就越明显。脑电图在脑细胞功能发生改变时即可显示异常,CT和MR只能在病灶形成且直径够大时方能显影,三者最早显示异常的时间分别是脑电图5 min,CTP30min,DWI 3 h,至于CT或 MR平扫则时间更晚。所以,脑电图检查可以弥补影像学检查的不足。

对于超早期的急性脑梗死,脑电图有着影像学检查无法替代的优势,尤其当早期头颅CT或MRI未能发现脑梗死病灶时,脑电图已经能够显示相应的异常。CT的优势在于对脑梗死的解剖定位方面优于脑电图,且可以增强检查;脑电图除能早期显示脑梗死病灶周围受影响的脑组织发出的异常慢波外,且显示的病变范围闭CT显示的要大。

有研究表明,距离发病时间越近,脑电图异常的阳性率越高。本组资料显示,所有患者在发病早期头颅CT均未能显示急性脑梗死的病灶,而绝大多数患者早期的脑电图已经显示出不同程度的异常改变。本研究分析认为,在脑梗死的早期由于脑组织对缺血缺氧十分敏感,故在脑灌注和代谢立即发生改变的同时,导致脑电发生异常的变化,此时形态学往往尚未出现异常。在脑梗死的后期,脑组织的形态学改变越来越明显,但脑电图的异常却由于受损脑组织逐渐复原而迅速好转。

不同部位脑梗死早期脑电图的特点不尽相同。脑损伤后脑电图出现的异常慢波绝大多数与实际病变相符。脑电图的异常与病变的部位相关,脑干等深部病变的异常率低,而脑叶病变的异常率可达100%,病变部位与脑电图有良好的对应性。急性脑梗死时,根据梗死部位的不同,表现为不同类型的脑电图异常。本组资料显示,脑叶梗死多表现为局灶性的异常δ、θ波,基底节区梗死则多表现为弥漫性的异常δ、θ波,而位置较深的后循环脑梗死如小脑和脑干梗死,脑电图多数表现为正常。这是由于其产生的异常脑电波在颅内传导的不断衰减,往往不易被头皮的电极捕获所致。

近年来,一些学者将rFFH技术应用于急性脑梗死的临床研究,取得了一定的成果。韩颖等人认为,急性脑梗死发病最初的全脑δ频率带平均功率的高低与神经功能的预后呈负相关。

一般认为,δ波比θ波更能准确反映脑部神经元的受损情况。在脑卒中急性期,脑电波异常表现为局灶性频率和波幅的降低,α功率下降,β减少;慢波出现,δ和θ增强;δ+θ/α+β比值增大且有特异性。沈新天等人认为,综合考虑α、δ、θ波的变化会提高对急性脑梗死病灶侧定位的准确性。通过分析观察组的脑电地形图,绝大多数病例表现为慢波频段δ和(或)θ功率值异常增高,伴或不伴α频段功率值的显著降低。本研究表明,对急性脑梗死病灶侧的吻合性判断中,以δ和(或)θ功率值异常增高伴α频段功率值的降低最合适。尽管判断急性脑梗死病灶侧时,以θ功率值异常增高伴α频段功率值的降低,或以δ和θ功率值异常增高伴α频段功率值的降低时吻合率更高,分别为81.82%和80%,但二者与以δ和(或)θ功率值异常增高伴α频段功率值降低相比,所能涵盖的病例数明显减少,而对急性脑梗死病灶侧的吻合率却无显著差异。

通过以上分析,本研究认为脑电图对急性脑梗死的早期诊断和病灶定侧具有一定的临床价值。