辫状河储层隔夹层特征及其对剩余油分布的影响

2013-10-17李海东冯建松刘丛宁居亚娟

崔 建,李海东,冯建松,刘丛宁,居亚娟

(中油冀东油田分公司,河北 唐山 063004)

引 言

在综合前人对隔夹层研究成果的基础上[1-6],认为隔层是储层分割界线,并对储层具有遮挡作用,夹层是夹持在能够进行区域对比最小单元内部的非渗透或低渗透层,具有增强层内非均质性的作用。

因此,笔者以南堡凹陷高尚堡浅层北区NgIV油组辫状河储层为研究对象,研究了目标区域辫状河储层隔夹层特征及其对剩余油分布的控制作用,为研究该类型储层隔夹层特征和预测剩余油提供1种有效、实用的分析方法。

1 研究区概况

高尚堡油田位于南堡凹陷北部、西南庄和柏各庄断层的下降盘,高尚堡浅层北区位于高尚堡油田高柳断层上升盘,是1个受高柳断层控制的断鼻构造,自下而上构造继承性发育。NgⅣ油组油藏类型为层状断块油藏,储层为辫状河沉积,整体为砂包泥的特征,物性好,高孔高渗,孔隙度为28.9%~30.2%,渗透率为350 ×10-3~1450×10-3μm2。油藏采用天然能量和注水2种方式开采,目前油藏整体已经进入高含水期,综合含水达到98%,地质储量采出程度仅为17.87%。因此,储层内仍然含有大量被不同规模、层次非均质性控制的剩余油。

2 隔夹层发育类型及特征

研究区段辫状河属于中晚期砂砾岩—含砾砂岩辫状河,河流能量较初期辫状河沉积能量弱,岩性粒度变细,砂岩中所夹泥岩厚度增加、频率增大,非均质性增强,同时伴随着多期玄武岩喷发,因此,研究区段隔夹层较为发育。研究中利用自然伽马、深浅侧向、微球和声波时差等曲线特征与岩心观察来辨别层段内的隔夹层,在该区研究层段共识别出4种类型隔夹层,即泥质、物性、钙质和特殊岩性隔夹层。

2.1 泥质隔夹层

岩性有泥岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩等。主要为复合河道的迁移、单河道的改道和每期大洪水中能量波动引起的水动力减弱,细的悬浮质沉积形成的[4]。其电性特征是自然伽马值明显高于邻层砂岩,深浅侧向电阻率下降为邻层的50%以上,声波时差偏大,孔隙度、渗透率偏低。

2.2 物性隔夹层

岩性以粉砂岩、泥质细砂岩等为主,还包括杂基支撑的砂砾岩和含粒不等粒砂岩。其成因可细分为2种,一种是后期河水强烈的冲刷作用,造成前期沉积的未固结泥质被冲刷掉而残留下粉砂岩或泥质细砂岩 ,厚度较薄,一般在0.2 m左右,具有一定的渗透性,但较上下岩层的渗透性低很多,在后期开发过程中能起到一定的渗流屏障作用,该类隔夹层在该区较为发育,在自然伽马和电阻率曲线上有一定的回返,但其回返程度较泥质隔夹层要小(图1);另一种是河流早期由于机械沉积作用在河流底部堆积的含有大量杂基支撑的砂砾岩和含

图1 G114-6井隔夹层类型及特征

砾不等粒砂岩等,时常含有泥砾,属于滞留沉积,厚度较薄,一般在0.2 m左右,因为杂基支撑,大小混杂,几乎没有孔隙空间,流动性很差,此种成因隔夹层在该区零星分布,自然伽马曲线一般表现为与一般砂砾岩相类似的低值,但常因含有泥砾而有回返,深浅侧向电阻曲线明显偏低。

2.3 钙质隔夹层

钙质隔夹层较为少见,岩性主要是钙质胶结的砂-砾岩。成岩作用过程中,由于压实作用从泥岩中挤压释放出来的水具有很高的矿化度,渗透到上面或下面砂岩中,在地层水流动性较差的部位钙质成分积累沉淀出来,对砂岩起到胶结作用[6]。岩性致密,在岩心观察时灰白色钙质胶结砂岩会与盐酸产生大量气泡。微球异常,明显高于深浅侧向电阻率,呈尖峰状,声波时差值明显较上下正常砂岩偏低(图1),但研究层位埋藏浅,处于早成岩B期,钙质隔夹层发育少,不可井间对比。

2.4 特殊岩性隔夹层

高尚堡浅层北区NgⅣ油组位于古近系与新近系之间的角度不整合面之上,形成于该区由剥蚀转变为沉积的、受构造运动控制的、基准面由负值向高值变化的过程中,该时期由构造活动引起的玄武岩喷发事件相对较频繁。因此,由多期沿断层和火山口喷发的玄武岩、火山灰和火山碎屑等流动和飘落到沉积面上形成的玄武岩、凝灰岩等较为发育,呈层状分布。受喷发能量的影响,每期火山喷发物的分布范围有很大差异,自喷发中心向外呈现由玄武岩向凝灰岩过渡的特点,且厚度越来越小[7]。玄武岩、凝灰岩致密,呈非渗透性,常成为良好的隔层或盖层,如NgⅣ油组顶部的特殊岩性,厚度为20~30 m,全区分布,是NgⅣ油藏的盖层。电性特征明显,玄武岩与凝灰岩的自然伽马曲线和声波时差曲线呈现最低值,呈箱型,较周围砂岩、泥岩区别明显,但玄武岩双侧向电阻率曲线呈现高阻值,凝灰岩双侧向电阻率很低,且有波动(图1)。在地震剖面上呈高连续、强振幅的反射轴。

3 隔夹层层次划分及分布特征

隔夹层分布于不同级次的沉积界面上,Maill[8]提出的储层建筑结构要素分析法为精细解剖河流储层的层次结构提供了有效手段。利用Maill的建筑结构要素分析法,结合高尚堡浅层北区NgⅣ油组储层的实际特点,将辫状河沉积界面划分为6级,其中6级界面为复合河道的顶底面(相当于小层界面);5级界面是单一河道的顶底面(相当于单砂体界面);4级界面是单一河道内构型要素间的界面;3级界面是结构要素内的沉积间断面或冲刷面;2级界面为层系组界面;1级界面是交错层系的界面。不同级别的界面代表了不同能量的沉积事件过程。

3.1 隔夹层层次划分

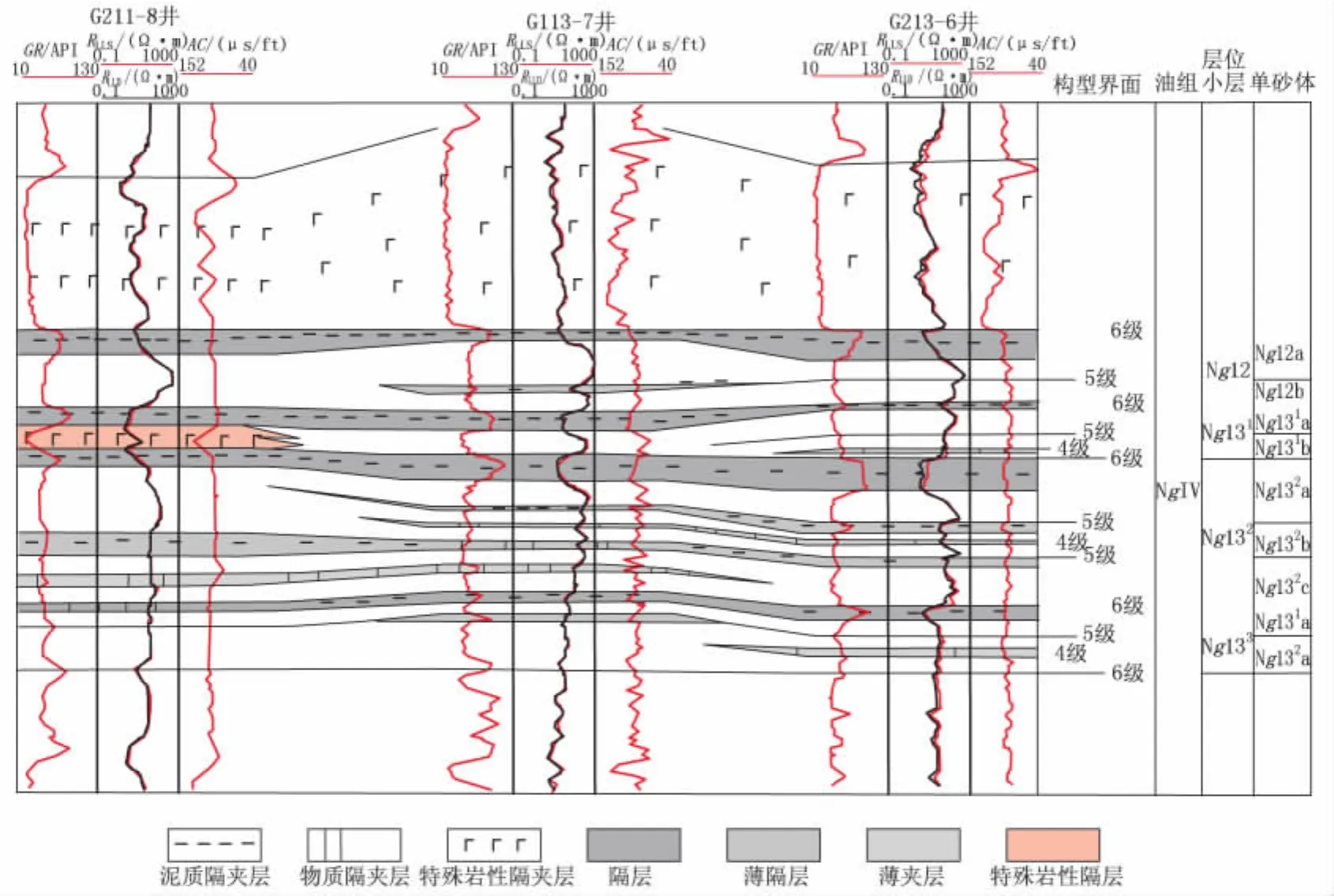

隔夹层是油藏开发划分层系的重要地质依据,具有明显的层次性[9-10]。本文在垂向上将 NgⅣ油组含油层段储层划分为4个小层、5个单砂体,相应的在单井和井间能够识别的起明显渗流遮挡作用的隔夹层存在3个层次,定义为“隔层”(小层间)、“薄隔层”(单砂体间)和“薄夹层”(单砂体内)。基本对应Maill的6、5、4级沉积界面(图2)。

3.2 隔夹层分布特征

图2 隔夹层分布连井剖面

“隔层”在小层之间起分层和层间遮挡作用,是由复合河道迁移后在泛滥平原形成的连片分布的非渗透或低渗透层,分布在小层顶部,类型有特的非渗透或低渗透层,分布在小层顶部,类型有特殊岩性、泥质与物性组合型,钙质型少见(图2)。NgⅣ油组储层约40 m的研究层段划分为4个小层,“隔层”在90%的井中都能对比追踪,席状分布,但局部连续性较差,出现上下砂体的连通区。大部分“隔层”厚度为0~4 m,平均厚度为2 m左右。该区的特殊岩性“隔层”主要发育在Ng131沉积时期,较大规模的火山喷发造成厚度为3 m左右的特殊岩性呈层状分布,覆盖了研究区50%区域,与Ng131小层的泥质和物性“隔层”平面组合,形成Ng131顶部“隔层”。该组合“隔层”较泥质与物性组合型“隔层”连续性、非渗透遮挡效果好,有效地遮挡了底水持续向上侵入。

“薄隔层”在单砂体之间主要起分层和渗流遮挡作用,是由单河道迁移后在河道间和泛滥平原形成的相对连续分布的非渗透或低渗透层,分布在单砂体顶部,主要是泥质型与物性型的组合,特殊岩性和钙质型少见(图2)。该区在4个小层内划分为9个单砂体,80%以上井的5级界面能够追踪对比,但受后期河道冲蚀作用的影响,只有60%以上的井存在“薄隔层”,且沿物源方向呈土豆状和串珠状分布,局部可连片分布。“薄隔层”厚度多在2.5 m以下,平均为1 m左右。“薄隔层”分布的复杂性和较差的连通性导致了储层非均质性更复杂和水驱窜流加剧,开发难度增大。

“薄夹层”主要起增强层内非均质性的作用,是由每期洪水能量波动和每期洪泛末期的悬浮落淤作用形成的非渗透或低渗透层,分布在心滩中上部沿心滩和沿河道边缘展布的纹层砂席砂泥互层中,类型以物性为主,泥质次之(图2),钙质型少见,未见特殊岩性型。由于沉积时期水动力较强且沉积时间短暂,层厚多小于1 m,连续性差,不可追踪或1~2个井距范围内追踪。“薄夹层”导致单砂体内部非均质性的复杂化,影响储层的层内渗流通道和剩余油的分布。

4 隔夹层对剩余油分布影响

大量的研究成果表明[11],剩余油富集情况很大程度上受隔夹层的发育控制。尤其是靠底水天然能量和注入水共同开发的油藏,不同层次的隔夹层对剩余油的控制差异非常明显,表现为“隔层”、“薄隔层”控制着层间剩余油的分布,“薄夹层”控制着层内剩余油分布。

4.1 “隔层”对剩余油的影响

“隔层”使油层在垂向上存在明显的层间非均质性,且控制着层间剩余油的富集。该区“隔层”由于大部分厚度较大,延伸距离较长,主要起到2种作用:一是在“隔层”发育的地方,阻挡油藏底水由下向上的涌入,约束注入水沿层流动,起到改善开发效果,延长采油井寿命,延缓含水上升速度的作用;二是在“隔层”很薄,甚至尖灭的地方,由于上下砂体连通,易成为底水窜流的高发区,相邻的“隔层”下部因为注入水无法波及,而形成剩余油滞留区。高尚堡浅层北区NgⅣ油组油藏已经进入高含水期,G56-48井区Ng131小层与Ng132小层之间为3 m左右的泥质“隔层”,在上部Ng131小层有G104-5P92在生产,含水已经高达99%,2012年在“隔层”下部Ng132小层新钻井G104-5P98,初期日产液为8.4 m3/d,日产油为7.89 t/d,含水为6.1%,剩余油饱和度高,说明“隔层”对层间剩余油分布具有明显的控制作用。

4.2 “薄隔层”对剩余油的影响

“薄隔层”控制层间剩余油的富集程度较“隔层”弱。在油藏开发过程中起2种作用:一是将小层内厚油层分割,使注入水等沿多个“薄隔层”流动,扩大了注入水波及体积;二是增强了储层的非均质程度,增大了剩余油分布的复杂性。因此,剩余油在“薄隔层”底部零星分布,剩余油饱和度较低。

4.3 “薄夹层”对剩余油的影响

“薄夹层”主要影响储层的层内非均质性,控制着层内剩余油的富集。根据数值模拟结果,剩余油富集区的大小、数量及分布位置受储集体内“薄夹层”的垂向位置、数量、面积及注水井配置关系的影响。总体来看,位于正韵律储集体中上部的“薄夹层”,对剩余油分布的影响大;“薄夹层”数量越多、面积越大,剩余油越富集;若注水井和采油井钻遇相同“薄夹层”,剩余油分布在单个“薄夹层”底部;若注水井与采油井未同时或未钻遇“薄夹层”,注水井射孔位置不发育,“薄夹层”较发育“薄夹层”剩余油富集(图3)。如GJ315-7井是1口密闭取心井,该井Ng132单砂体被2个物性“薄夹层”分割成下部、中部和上部,滴水试验显示该层动用情况不均,单个“薄夹层”下部水洗程度较高,但中部和上部水洗程度低,为弱水洗或未水洗,说明“薄夹层”对层内剩余油分布具有明显的控制作用。

图3 “薄夹层”对剩余油的影响

5 结论

(1)高尚堡浅层北区NgⅣ油组储层发育4种主要类型隔夹层,即泥质、钙质、物性和特殊岩性,其中特殊岩性隔夹层是该区特有的1种隔夹层类型,其席状分布、连续性好、非渗透的特点在油藏富集、影响液流方向、剩余油分布方面起到非常重要的作用。

(2)层次分析法是研究预测隔夹层分布的有效手段。该区辫状河储层起明显渗流遮挡作用的隔夹层存在3个层次,即“隔层”、“薄隔层”和“薄夹层”,对应于 Maill构型界面的6、5、4级沉积界面。

(3)“隔层”与“薄隔层”控制着层间剩余油的分布,其底部是剩余油富集的主要区域。但“薄隔层”较“隔层”控制层间剩余油的程度低,主要起到分割厚油层、扩大波及体积的作用;“薄夹层”控制层内剩余油的分布,“薄夹层”位置高、数量多、面积大、注水井未发育“薄夹层”均有利于层内剩余油富集。

[1]王振彪.块状气顶底水油气藏低渗透夹层研究[J].石油勘探与开发,1996,23(6):23-26.

[2]裘亦楠.中国陆相碎屑岩储层沉积学进展[J].沉积学报,1992,10(3):15 -19.

[3]赵翰卿.储层非均质体系、砂体内部建筑结构和流动单元研究思路探讨[J].大庆石油地质与开发,2002,21(6):16-18.

[4]张吉,张烈辉,胡书勇,等.陆相碎屑岩储层隔夹层成因、特征及其识别[J].测井技术,2003,27(3):221-224.

[5]李志鹏,林承焰,彭学红,等.高浅南区明化镇组单砂体夹层对剩余油的控制作用[J].石油天然气学报(江汉石油学报),2011,23(9):23 -27.

[6]朱东亚,胡文瑄,曹学伟,等.林南油田隔层类型划分及其分布规律研究[J].地球科学——中国地质大学学报,2004,29(2):211 -218.

[7]马晓峰,王琪,史基安,等.准噶尔盆地陆西地区石炭—二叠系火山岩岩性岩相特征及其对储层的控制[J]. 特种油气藏,2012,19(1):54-57.

[8]崔建,陈能学,李本维,等.辫状河储层单砂体精细地质建模与剩余油分布研究——中国石油二次开发技术与实践(2008-2010年)[C].北京:石油工业出版社,2012:166-175.

[9]张昌民,尹太举,张尚峰,等.泥质隔层的层次分析[J].石油学报,2004,25(3):48 -52.

[10]王国鹏,何光玉.双河油田厚油层内夹层分布特征[J].石油勘探与开发,1995,22(2):55 -58.

[11]林博,戴俊生,陆先亮,等.孤岛油田中一区馆5段隔夹层划分与展布[J].西安石油大学学报:自然科学版,2006,21(4):11 -14.