隧道开挖对近接既有人防工程影响的监测方法

2013-10-10刘奕嫔余金鑫

周 奎, 刘奕嫔, 余金鑫

(上海理工大学 环境与建筑学院,上海 200093)

目前,对交通设施建设的需求在不断增加,随着高速路网的发展,新建隧道邻近既有构筑物的近接施工工程大量涌现,这势必对邻近既有构筑物的安全产生影响.对于周边邻近既有构筑物且穿越山岭的岩石隧道,其近接施工除要考虑开挖影响外,还要兼顾爆破施工时的振动影响.由于对施工的复杂性认识不足和重视不够,工程事故时有发生.如某单线铁路增建二线时,新建隧道毗邻既有隧道施工,由于爆破用药量太大,造成原本有所劣化的既有隧道结构加剧劣化;某公路隧道通过采空区,由于事前调查不够,设计时没有采取对策,造成施工后衬砌开裂等[1].因此,施工监测是安全施工必不可少的重要工作.

近年来常用的监测方法有以下几个方面的特点:a.监测对象以施工隧道本身为主,将既有近接构筑物的监测与施工隧道的监测割裂开来,没有考虑两者的相关性和统一性.b.监测方法单一.对单一结构变形、围岩压力或爆破冲击波进行监测,测量的参数互不相干,只能从一个侧面反映出既有构筑物安全可靠性的某个方面,难以全方位地反映既有构筑物的安全可靠性.c.监测流程无序.没有形成一套系统的、完整的监测流程,使得施工与监测相脱节,当在施工过程中既有结构存在安全隐患时并不能及时地予以分析、预警和解决,不能充分发挥监测的作用.本文结合萧山北干山永久路新开隧道下穿人防工程的监测项目,对近接人防工程在公路隧道施工时的监测方法进行研究.

1 工程概况

图1 人防工程底板竖向位移和应力监测点位置示意图Fig.1 Positions of monitoring points for vertical displacement and stress of the air-defense works

图2 隧道与人防工程空间位置关系示意图Fig.2 Diagram of spatial relationship of the tunnel and the air-defense works

萧山北干山永久路新开隧道工程北起北干山北路边线,南向北干山南路,全长285.0m(0+079.0~1+075.0);隧道段红线宽度为24.5m,全长为265m,隧道属上、下行分离的连拱双洞隧道(双向4车道).隧道工程下穿北干山并临近萧绍铁路联络线,与其下方萧绍铁路联络线框架桥相接,框架桥以南接U形槽.在隧道穿越上方7~10m不等处分布有人防仓库,施工对其影响较大.根据隧道工程的设计文件,隧道与人防工程的位置的平面关系与空间关系如图1和图2所示,隧道与人防工程平面交叉自0+837至1+035,长度约200m,位于隧道正上方的洞室面积(含粮仓及通道)约2 150m2,共涉及8个粮库(50#,49#,52#,53#,54#,55#,9#).其中,50#,52#,53#,55#,9#这5个粮库全部位于隧道顶部,其余3个为局部穿过,另有4个办公或功能用房穿过,如图1所示.按实测防空洞底板高程,与隧道的顶部开挖设计高程相对比,在0+837处的高差为7.07m(最小),在1+035处的高差为10.38m(最大),粮库内净空最大宽度为9.2m,长为42m,高约为8m.公路隧道断面尺寸净高为7.266m,净宽为11.15m.明洞采用明挖法,暗洞采用新奥法(NATM)施工.Ⅳ、Ⅴ级围岩采用全断面开挖法.

2 监测的内容、仪器、监测频率及测点布设

2.1 监测内容

在既有构筑物下方近距离进行隧道开挖及支护施工过程中,每个进尺的大小和开挖部分的无支护暴露时间都与围护结构、岩体位移等存在较强的相关性.这就要求做好监测工作,并及时、合理地利用监测信息指导施工和进度控制,从而达到确保隧道工程和上部人防工程安全的目的.本次监测项目建立的监测方法主要有以下几个方面:

a.底板竖向变形监测.

为掌握上部仓库底板围岩的变形情况,底板内布设多点位移计进行底板围岩变形的监测.使用仪器为位移计.

b.受扰动区围岩应力变化监测.

主要监测既有构筑物在隧道开挖过程中围岩应力变化情况.使用仪器为压力盒.

c.隧道爆破作业对既有构筑物的冲击振动监测.

主要对隧道开挖面爆破产生的冲击波峰值加速度和速度进行监控,作为调控爆破装药量、掘进速度和支护参数的参考.使用仪器为拾振器、信号采集系统和计算机.

d.既有构筑物衬砌、墙体裂缝监测.

主要用于监测既有构筑物墙体、通道衬砌裂缝和衬砌的变形.使用仪器为收敛计.

e.既有构筑物底板水准测量.

为了获得位移监测点的真实下沉量,对位移监测点进行了水准测量.使用仪器为精密水准仪.

f.数值模拟分析.

为了更好地掌握上部既有构筑物在隧道开挖过程中的变形和应力分布的变化情况,对整个工程涉及区域进行了有限元分析,并通过模拟逐段开挖,分析在下部隧道开挖过程中既有构筑物的变形和地压变化,找出最不利工况,并作为既有构筑物安全监控的参考.使用仪器为计算机.

具体实施措施为:

a.根据工程实际情况选取底板位移和围岩压力监测点;

b.埋设多点位移计、压力盒等相关监测仪器;

c.通过数据采集装置采集底板位移和压力数据;

d.通过拾振器和信号采集系统等采集爆破震动波数据;

e.使用收敛仪每月定期测量构筑物裂缝的扩展情况;

f.使用精密水准仪和激光测距仪每月定期测量位移监测点的高程,通过数据处理得出位移监测点的绝对沉降;

g.将每日监测结果汇总、分析后制作成日报表反馈给施工单位,同时结合每月定期监测所得的相关数据制作成月报表反馈给施工单位.根据监测结果进行反分析计算,提供隧道结构的状态,预测未来动态,以便提前采取技术措施应对突发状况.

h.在监测中期使用大型通用有限元软件进行数值模拟仿真分析;

i.结合数值模拟分析的结果和所得的监测数据,整理、分析后总结制作既有构筑物的安全评估报告,进行全方位、多角度的评估分析.由此归纳隧道施工过程隧道的变形过程、变形规律、变形幅度和变形原因,并预报未来变形趋势及工程安全程度,以达到指导安全施工的目的.

2.2 监测仪器

主要的检测仪器有精密水准仪、位移计、压力盒、收敛计、拾振器,信号采集系统、计算机和激光测距仪.

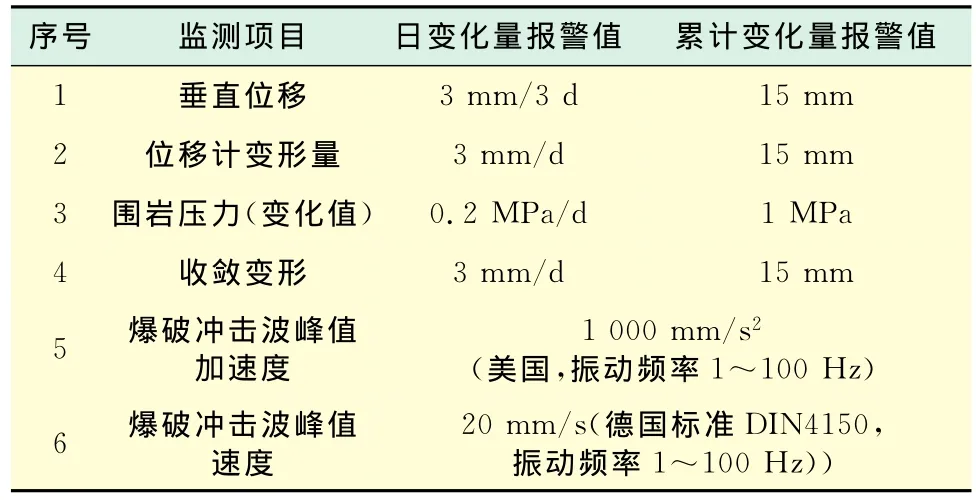

2.3 监测项目报警值

根据现有规范和规程结合现场地质资料,建立一个适合于相应工程的报警指标值,如表1所示.各项监测的报警指标应按照以下原则确定:

a.满足设计计算的要求,不可超出设计值;

b.满足测试对象的安全要求,达到保护目的;

c.满足各保护对象的主管部门提出的要求;

d.满足现行的相关规范、规程的要求.

表1 监测项目报警值[2-5]Tab.1 Warning value[2-5]

2.4 监测频率

各项监测均在施工前测得初始值.本次监测为6个月.施工的第1~2个月,每天进行1~2次测量;第3~4个月,监测频率为每周3次;第5~6个月,则为每周1次.

2.5 监测点布设

主要分为静态监测点和动态监测点.静态监测点包括位移监测点、围岩压力监测点和高程测量点,以便于监测、均匀布设、监测范围尽可能覆盖整个影响半径为原则,根据现场实际情况布设.动态监测点则包括爆破振动监测点,根据隧道爆破开挖掌子面所在位置及既有构筑物自身结构特点动态来进行选取.现介绍本工程中监测点的布设情况.

a.仓库底板深层竖向变形监测点.

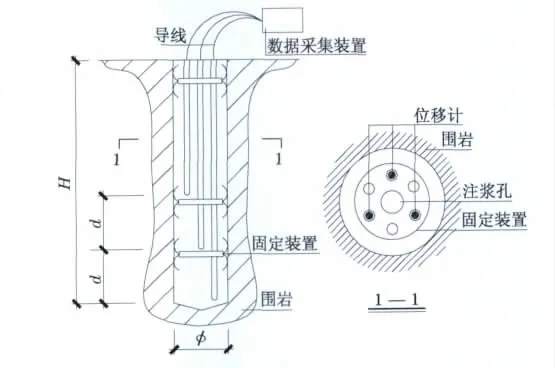

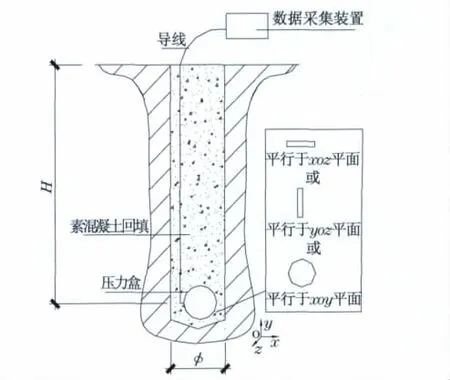

按图1位置共布置7个仓库底板竖向位移监测点,如图1和图3所示.H为钻孔深度,d为位移计高度差值,φ为钻孔直径.

图3 底板位移计监测点断面示意图Fig.3 Floor displacement monitoring point cross section

b.受扰动仓库围岩地压变化监测点.

为了监测隧道施工期间上部人防仓库围岩压力的变化情况,在50#,52#,49~53#库之间通道和54~55#库之间通道各设置1个围岩压力监测点,共4个,分别监测竖向和水平方向的压力变化.其中,3个为竖向测点,1个为水平测点(50#),每个监测点设置3个钻孔,如图1和图4所示.

图3和图4中位移计和压力盒的安装过程为:a.使用机械按要求钻一个直径φ90~130mm的孔,一般为110mm;b.安装位移计和压力盒;c.用细石素混凝土通过固定装置中间的孔进行回填,压实以固定位移计和压力盒.

2.6 监测系统流程

图4 压力盒监测点断面示意图Fig.4 Pressure monitoring point cross section diagram

通过现场监测并参与研讨施工方案,建立了一套相对完善的施工方案流程:根据地址报告及隧道施工方案制定监测方案→施工方按施工进度组织施工→根据监测方案进行现场监测→分析监测数据是否在报警值范围内→向施工方报警→商讨施工工艺及爆破参数的合理性和科学性→调整施工方案,依次循环,直至完成施工.

2.7 监测数据整理

每次测量后,将原始数据及时整理成正式记录,并对每一种量测项目均进行资料整理,综合原始记录表及实际测点图,整理位移值、应力值、位移速度、位移加速度随时间及开挖面距离的变化情况.为使监测工作能及时地为工程安全提供信息,应对观测资料进行整理,使之成为便于使用的成果,具体内容包括:

a.观测点平面布置;

b.位移量时程曲线;

c.位移速率时程曲线;

d.位移-距开挖面距离曲线;

e.震动-距离曲线.

2.8 数据处理与反馈

每次量测后,对量测面内的每个量测点(线)分别进行回归分析,求出各自精度最高的回归方程,并进行相关分析和预测,推算出最终位移,掌握位移变化规律,并由此判断结构的稳定性.

对隧道施工及安全而言,对实测结果的分析极具参考价值.分析主要包括:

a.地质预报分析;

b.周边位移的分析与反馈;

c.围岩位移及松动区段的分析与反馈;

d.浅埋地表下沉分析与反馈;

e.爆破震动分析与反馈.

取得各种监测资料后,及时进行处理,排除仪器、读数等操作过程中的失误,剔除和识别各种粗大、偶然和系统误差,避免漏测和错测,保证监测数据的可靠性和完整性.监测数据全部输入计算机,由计算机计算并描绘出各测量对象的变化曲线,快速、及时地反馈给有关单位和人员,实时监控施工.

3 监测效果分析

根据本文所述的监测方法,对现场测量所得数据进行了处理,本文仅选取底板位移监测结果及围岩压力监测结果进行分析.

3.1 底板位移监测结果分析

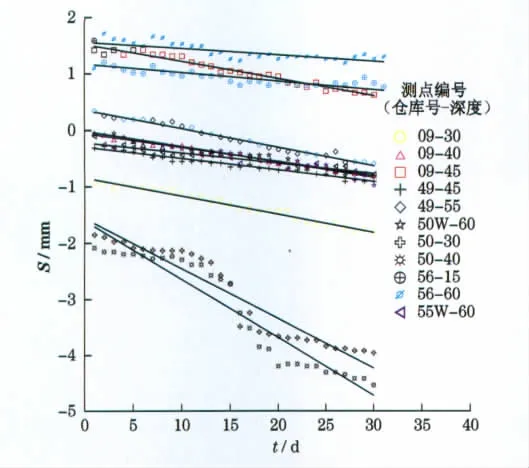

本文对连续30天监测所得的11个位移计的监测结果进行分析,其所得底板位移监测曲线及回归分析曲线如图5所示.S为底板位移偏移值,t为时间.

图5 底板位移随时间变化曲线及回归曲线图Fig.5 Displacement-time curves and regression curves

由图5可知,在连续30天的测量中,累计偏移量均不超过预计值15mm,其中,最大偏移量为-2.46mm,最小偏移量为-0.42mm,均在正常范围内.各监测点底板偏移随公路隧道的开挖而持续缓慢地下沉,整个监测过程中没有出现异常位移变化,各监测点的历时曲线也基本呈线性变化.

3.2 底板围岩压力监测结果分析

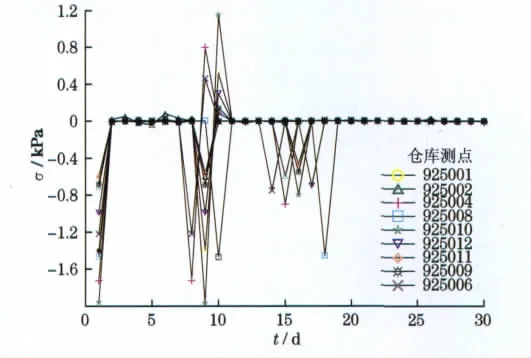

本文对连续30天监测所得的9个压力盒的监测结果进行分析,所得底板围岩压力随时间变化曲线如图6所示.σ为围岩压力变化值.

图6 底板围岩压力随时间变化图Fig.6 Surrounding rock pressure-time curves

由图6可知:

a.第1~3天底板围岩压力变化较大,主要原因为压力盒安装初期,安装填充的混凝土砂浆硬化后造成压力盒与岩壁接触压力变化.

b.第6~10天及第15~18天围岩压力变化较大,尤其是在第6~10天50#仓库大门处(编号925010),压力变化高达3.12kPa.编号925001,925002,925004为55#仓库测点;925008,925010,925012为50#仓库测点;925011,925009,925006为49#仓库测点.

第6~10天和第15~18天施工对人防仓库扰动比较大,均超过了预警值.因此,对出现报警情况进行了分析,在采用钻爆法进行隧道施工的工程中,可能存在施工工艺及单次爆破进尺过大等问题,从而导致底板压力的连续不稳定波动.

在对实际爆破施工日志和工作面进行调查中发现,主要原因是施工队为追求单次爆破进尺,钻孔深度超过设计深度,并且爆破装药量超过设计值,致使人防工程底板围岩压力变化过大,存在安全隐患.通过分析,及时向业主、监理和施工单位反映情况.因爆破振动对上部人防仓库结构安全性的影响较大,建议设计和施工各方保证药量,规范爆破作业,严格按爆破方案的施工进度控制炮孔深度和装药量.从监测效果看,因及时向业主和施工单位反馈了爆破震动报警信息,使得上部人防仓库在施工过程中避免了冲击破坏的可能,保证了安全施工,取得了很好的效果[6].

4 结 论

通过对萧山北干山永久路新开隧道下穿人防工程监测项目的研究分析,得出以下结论:

a.建立了一套行之有效的监测方法:选取监测点,埋设监测仪器,采集相关监测数据,处理监测数据,反馈监测结果给施工单位,根据监测结果制作既有构筑物安全评估报告,结合建立的三维实体模型进行数值仿真分析,预测未来既有构筑物变形趋势及工程安全度,由此与施工单位研究制定新的施工方案.

b.本文同时运用监测结果中的两项内容对该监测方法的效果进行了分析,说明本方法具有显著优势.(a)根据监测工程的实际情况,建立监测方案,监测方案内容全面,从变形、沉降、压力变化、爆破冲击波监测及计算机仿真等多个角度,全方位地了解、分析既有构筑物的安全可靠性;(b)各种监测内容相互对比分析,不仅建立了纵向的影响监测分析,也建立了横向的对比监测分析,使得仿真分析的结果更具有说服力;(c)建立了一套完整的监测流程,及时将监测结果进行反馈,从而建立施工与监测的良性沟通、循环,充分地发挥了监测的作用.

[1]龚伦.上下交叉隧道近接施工力学原理及对策研究[D].成都:西南交通大学,2007.

[2]中华人民共和国建设部.JGJ8—2007,建筑变形测量规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[3]中华人民共和国建设部.GJJ8—99,城市测量规范[S].北京:北京市测绘设计研究院,1999.

[4]中华人民共和国建设部.GB50026—2007,工程测量规范[S].北京:北京计划出版社,2007.

[5]林宗元.岩土工程试验监测手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[6]王国欣,肖绪文.公路隧道监测数据反常的思考[J].华东公路,2009(2):77-79.