后外侧入路钢板固定治疗后踝骨折的临床疗效分析

2013-09-27叶书熙杨成亮韩卫雨樊仕才

叶书熙,杨成亮,熊 然,王 华,李 涛,韩卫雨,樊仕才

后踝骨折为临床常见损伤,其发生率约占踝关节骨折的7% ~44%[1-2]。涉及后踝的踝关节骨折多存在关节不稳定,如不能恢复踝关节的协调性,将出现早期关节退变。2008年5月~2012年3月期间,我科采用后外侧入路钢板固定治疗后踝骨折37例,取得了较好的疗效,现报道如下。

临床资料

1 一般资料

本组共37例,其中男性25例,女性12例;年龄20~68岁,平均42.5岁。左踝骨折21例,右踝骨折16例。致伤原因:扭伤16例,摔伤11例,交通事故伤7例,其他伤3例。根据Lauge-Hansen踝关节骨折分型[3],旋后外旋型23例,旋前外展型6例,旋前外旋型8例。伤后24h内就诊者27例,2~4d就诊者10例。患者受伤后至手术时间间隔为3~12d(平均6.5d)。

2 治疗

2.1 术前处理 术前对踝关节稳定患者给予石膏托固定,并抬高患肢;手法复位后仍不稳定者给予行跟骨牵引,牵引重量3kg。术前患肢均有肿胀,常规给予甘露醇静滴,辅以冰袋外敷消肿;待踝关节肿胀基本消退后进行手术,平均在伤后6.5d。术前0.5h常规预防性应用抗生素1次。

2.2 手术方法 手术中骨折复位与固定的顺序依次为后踝、外踝、内踝。患者取俯卧位,行硬膜外麻醉或腰硬联合麻醉,常规消毒铺巾,使用充气止血带。从跟腱外侧缘与腓骨后缘间作7~10cm纵形切口,逐层分离皮下组织,同时注意保护好走行于跟腱外侧的腓肠神经;切开深筋膜并显露腓骨长短肌腱,向外侧牵开腓骨长短肌腱,显露下方踇长屈肌,将其向内侧牵开,即可显露胫骨远端及后踝Volkmann骨折块。直视下复位后踝Volkmann骨折块,并用克氏针由后向前临时固定,C臂X线机透视确保关节面平整,复位满意后选一合适的钢板(以近端胫骨能拧入2~3枚螺钉为宜),作为支撑钢板固定后踝骨折块,先于骨折端近侧的胫骨钻孔放置钢板,拧入螺钉数枚(不需拧紧);再次复位骨折块确保关节面平整,同时缓慢拧紧螺钉,利用钢板的挤压作用将骨折块复位并加压固定;再根据后踝骨折块的大小及形态并通过钢板远端的适当螺钉孔拧入3~4枚螺钉,以加强加压复位效果,近端再固定1~2枚螺钉,完成后踝手术。向后侧牵开腓骨长短肌腱,即可显露外踝骨折,使用腓骨后侧钢板固定外踝。联合内侧切口复位,并用空心拉力螺钉或张力带固定内踝骨折。若合并下胫腓联合分离,可于下胫腓联合近端1cm处以长拉力螺钉固定。骨折复位固定后,X线片检查示复位固定良好后,逐层无张力缝合,确认止血后在后外侧切口放置负压引流。

2.3 术后处理 所有患者术后均不用外固定,术后即可开始进行足趾的屈伸活动,术后常规预防性应用抗生素1次。术后第3天开始在床上行踝关节及足部功能锻炼,4周后开始逐渐负重功能锻炼,8~10周后根据骨折愈合情况开始全负重功能锻炼。术后1.5、3、6、12个月时常规门诊随访患者,评估患肢切口及骨折愈合情况,包括有无切口感染、骨折再移位、内植物松动失效、骨折延迟愈合及不愈合等。根据骨折愈合情况指导患者功能锻炼、部分负重及完全负重行走的时间,伴有下胫腓联合不稳行螺钉固定患者至少3个月之后方可下地负重。

结 果

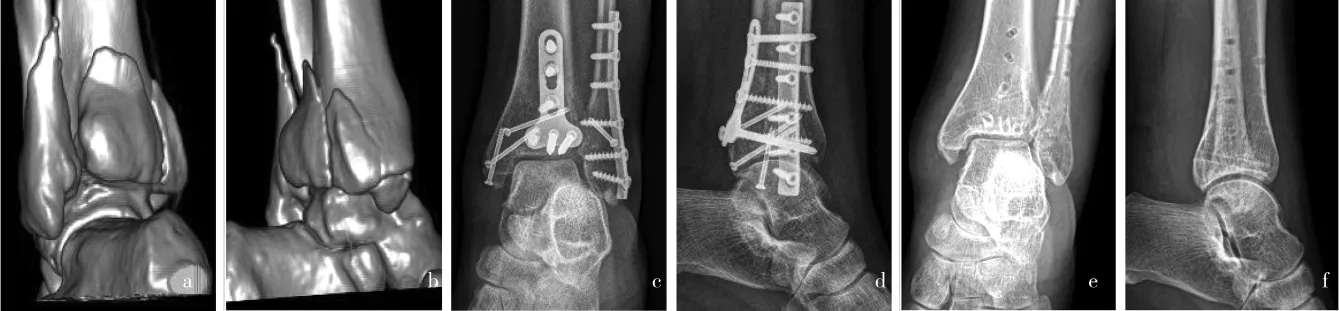

本组患者手术时间为63~105min,平均82min;37例患者均获随访,随访时间13~17个月,平均14.5个月。所有患者切口均Ⅰ期愈合。X线片检查示所有骨折均获骨性愈合,愈合时间为3~6个月,平均4.2个月,随访期间未见内固定物移位、松动或断裂(图1)。术后踝关节功能根据Phillips踝关节评分标准[4],本组评分为 110~150分,平均141.0分;获优21例,良好11例,一般3例,差2例;优良率为86.5%。

图1 患者女性,39岁,踝关节骨折Iauge-Hansen分型:旋后外旋型,采用后外侧入路结合钢板对后踝进行内固定治疗。a、b.为术前踝部CT三维重建图像;c、d.术后第2天,左踝关节正侧位X线片显示骨折复位良好,内固定位置佳,未见松动、脱落、移位;e、f.术后14个月取出内固定物,踝关节正侧位X线片显示关节间隙正常,骨折愈合良好

讨 论

1 后踝骨折是否固定的选择标准

踝关节是最重要的负重关节之一,又是人体在运动中变化最复杂的合力中枢。大多数后踝骨折患者同时合并有外踝或内踝损伤,其中关于内、外踝骨折的处理方式选择的相关报道较多,指导性建议明确,但对于后踝骨折的处理存在较大争议[5]。一般认为后踝骨折块累及关节面的25%以上则应行切开复位内固定[6]。但对<25%的后踝骨折,由于可以导致距骨轻度向后半脱位[7-8],加上胫骨远端关节面不平整,如不及时给予良好复位及固定,将损伤距骨负重关节面,从而继发创伤性关节炎。Rammelt等[9]主张关节内骨折面台阶>1mm均应予纠正。Hartford等[10]研究显示,胫骨远端关节面复位不佳,将导致踝关节关节面压应力显著增加。Fitzpatrick等[11]通过生物力学实验证实,后踝骨折可导致关节内接触应力中心向前和内侧移动,并使其在运动时承受巨大的接触应力,从而引起踝关节创伤性关节炎。Macko等[12]认为胫距关节存在中间凹陷非负重区,可能与关节滑液的正常流动、保持软骨获得正常营养有关,该区对促进关节正常滑动有重要作用,随着后踝骨折块的增大,胫距关节的非负重区逐渐成为负重区,影响关节滑液流动,从而导致软骨营养不良,继而导致踝关节骨性关节炎的发生。本组所有后踝骨折患者都行切开复位固定,通过临床随访发现,绝大部分患者都取得较好的疗效。因此,对于有移位的后踝骨折,只要有可能都应该行切开复位内固定。

2 后外侧入路的解剖特点及优势

三踝骨折合并后踝骨折是踝关节骨折中较为严重的类型,目前踝关节的治疗当中,后踝骨折块的显露及固定是手术的重点和难点。虽然一部分后踝骨折可以依靠关节囊的牵引作用达到闭合复位,复位后通过经皮空心螺钉进行固定。但是,对于后踝骨折块较大、夹杂有碎骨块或移位明显的三踝骨折,则必须给予充分的显露 ,力求直视下进行解剖复位。由于踝关节周围解剖结构复杂,后踝骨折其位置深在,对后踝的显露和固定具有较大的难度。相比于传统的经内踝显露方法[13],后外侧入路可以完全避免对踝管内血管神经的干扰,并且可以同时提供对外踝、后踝的充分显露。Huber和 Stutz[14]首先报道了该手术入路。

通过对大量患者的腓肠神经的走行方向进行观察发现,该神经在踝关节骨折水平位于跟腱前缘和腓骨后缘的中线略偏后方,恰好位于手术切口的下后方。该手术入路在深部沿腓浅神经支配的腓骨长短肌和胫神经支配的踇长屈肌间隙进入,保护了肌肉的神经止点,不会造成肌肉失神经支配。通过向内侧牵开踇长屈肌,即可显露后踝Volkmann骨折块,进而可以在直视下进行骨折块复位和固定。

本组所有患者均采用了后外侧手术入路,并取得了理想的手术效果,该入路可以安全、清晰地显露胫骨远端骨折块,能够在直视下进行复位固定,对周围软组织破坏少,并且可一次性解决后踝和外踝的骨折问题,伴发有内踝骨折时,可联合内侧切口复位并固定之。

3 钢板固定的特点

踝关节骨折属于关节内骨折,如同所有关节内骨折的治疗,踝关节骨折的治疗亦应遵循骨折解剖复位、坚强内固定和早期功能锻炼的原则。对于内、外踝的治疗方法目前已经比较成熟;后踝骨折目前经常采用拉力螺钉、可吸收螺钉等传统的内固定方法进行固定。但由于后踝解剖位置较深且后侧有粗大的跟腱保护等,在实际操作中骨折块的复位非常困难,即使复位,往往在进一步给予内固定时常造成骨折块的再次移位。对于粉碎骨折或老年骨质疏松患者,往往无法行螺钉固定,即使固定了也几乎无法获得满意的内固定效果,往往需要术后常规行石膏固定,使早期功能锻炼成为空谈,造成踝关节功能的丢失及骨质疏松的加重。

本组均采用钢板对后踝骨折进行固定,术中观察发现,后踝的解剖结构与该钢板有着良好的匹配关系。后踝骨折块即便粉碎,亦可以通过该钢板远端较宽大T形结构将粉碎的骨折块把持在良好的复位状态下。另外,该钢板远端具备多孔设计,可以从不同角度选择较完整的骨块行有效固定。针对较大的骨折块,可以通过钢板远端的多孔进行拉力固定;对于老年骨质疏松患者,皮质固定通过钢板传导于后踝骨折块,从而可以获得较坚强的内固定效果,为早期踝关节功能锻炼提供了可靠的保证(图1)。

总之,后外侧入路钢板固定治疗后踝骨折,可对后踝骨折达到坚强固定,联合内侧入路可完成三踝骨折的内固定。该手术方式创伤小,手术显露清晰,可直接地精确复位关节面,并进行稳定的固定。

[1] Gardner MJ,Brodsky A,Briggs SM,et al.Fixation of posterior malleolar fractures provides greater syndesmotic stability[J].Clin Orthop Relat Res,2006,(447):165-171.

[2] Jensen SL,Andresen BK,Mencke S,et al.Epidemiology of ankle fractures:a prospective population-based study of 212 cases in Aalborg,Denmark[J].Acta Orthop Scand,1998,69(1):48-50.

[3]王亦璁.骨与关节损伤[M].3版.北京:人民卫生出版社,2001:1103-1109.

[4] McDaniel WJ,Wilson FC.Trimalleolar fractures of the ankle:an end result study[J].Clin Orthop Relat Res,1977,(122):37-45.

[5]郭荣光,王强,孙建华,等.三踝骨折合并下胫腓联合分离治疗[J].中国矫形外科杂志,2004,12(14):1061-1062.

[6]侯凌枫,黄儒收,李玉,等.可吸收螺钉固定后踝治疗三踝骨折[J].中国骨与关节损伤杂志,2005,20(5):349.

[7] Weber M,Ganz R.Malunion following trimalleolar fracture with posterolateral subluxation of the talus:reconstruction including the posterior malleolus[J].Foot Ankle Int,2003,24(3):338-344.

[8] Weber M.Trimalleolar fractures with impaction of the posteromedial tibial plafond:implications for talar stability[J].Foot Ankle Int,2004,25(6):716-727.

[9] Rammelt S,Gavlik JM,Barthel S,et al.The value of subtalar arthroscopy in the management of intraarticular calcaneus fractures[J].Foot Ankle Int,2002,23(10):906-916.

[10] Hartford JM,Gorczyca JT,McNamara JL,et al.Tibiotalar contact area:contribution of posterior malleolus and deltoid ligament[J].Clin Orthop Relat Res,1995,(320):182-187.

[11] Fitzpatrick DC,Otto JK,Mckinley TO,et al.Kinematic and contact stress analysis of posterior malleolus of the ankle[J].J Orthop Trauma,2004,18(5):271-278.

[12] Macko VW,Matthews LS,Zwirkoski P,et al.The joint-contact area of the ankle:the contribution of the posterior malleolus[J].J Bone Joint Surg(Am),1991,73(3):347-351.

[13]卢世壁译.坎贝尔骨科手术学[M].9版.济南:山东科学技术出版社,2001:55-56.

[14] Huber M,Stutz PM.Gerher C.Open reduction and internal fixation of the posterior malleolus with a posterior antiglide plate using a postero-lateral approach:a preliminary report[J].Foot Ankle Surg,1996,2(2):95-103.