缅甸独立运动中缅、孟两族关系演变研究

2013-09-22陈真波

陈真波

(贵阳学院 贵州贵阳550005)

缅甸孟族的先祖是来自中国西南地区的“濮”人。大约在公元前10世纪左右,进入萨尔温江流域的古孟高棉人与当地民族融合,发展成为孟族[1]。在英国殖民者进入缅甸之前,孟族贵族和缅族封建统治者有过激烈的争夺,孟族人几度独立,但最终仍被征服[2]。随着时间的推移,孟族人与缅族人通婚的现象增多,越来越多的孟人讲缅语。缅孟两族在经济生活方面逐步接近,文化上互相影响,宗教信仰上趋于一致,民族差异逐渐缩小[3]。认为孟族居住地是缅甸领土的一部分,这种观点不仅在缅族人中流行,孟族也是认同的[4]。然而,在共同反抗英国殖民统治、争取国家独立的过程中,缅族与孟族的关系却渐行渐远,走向冲突,其中的原因值得深思。

一 缅甸民族主义运动的兴起

1824—1885年间,英国殖民主义者通过三次侵略战争,将缅甸纳入其殖民体系。英国的殖民统治客观上促进了缅甸民族资本的形成,特别是在外国资本入侵程度相对较低的小城镇,缅甸人 (主要是缅族)的近代工商业得到了较快的发展 (见表1)。

20世纪前20年,缅甸人开设的碾米厂,从1881年的2家,增加到1911年的57家,1921年更增加到224家。锯木厂从1911年的20家增加到1921年的49家。1911年缅甸人开采的油井只有1家,1921年达到12家。在钨、锡矿的开采中,缅甸人也取得很大成就[5]。

表1 1895年缅甸工商业情况和缅甸人占的比例

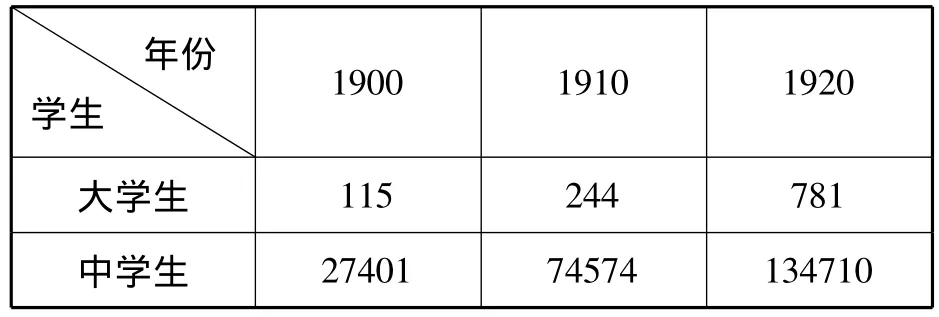

与此同时,受西式教育的影响,缅甸近代知识分子和青年学生的人数也急剧增加 (见表2)。

表2 20世纪初期缅甸大中学生数量

在缅甸青年知识分子与民族工商业者的领导下,民族主义运动逐渐兴起。1906年,缅族青年吴巴佩、吴貌基与孟族青年巴莫等发起创建“佛教青年会”。到1910年,“佛教青年会”成员已达346人,建立了22个分会,遍布缅甸各主要城市[6]。在随后的几年内,“佛教青年会”团结青年知识分子,为维护宗教、教育、社会和经济等方面的权利而努力,唤起了缅甸人民的民族意识。

1920年10月,佛教青年会改名为“缅甸人民团体总会”(以下简称“总会”),孟族青年吴漆莱(U Chit Hlaing)当选为总会主席。在总会的领导下,缅甸民族主义者由保存传统文化的斗争转而开始追求政治上的权利。20世纪20年代,由缅甸民族资产阶级领导的民族运动主要有:反对仰光大学条例的罢课运动、在农村地区广泛开展的“不合作运动”等,“温达努” (意为“民族主义者”)成为当时缅甸时髦的词语。

随着缅甸民族主义运动的发展,英国殖民当局不得不在缅甸进行所谓的政治改革,允许缅甸人通过竞选进入殖民当局议会参政。在议员名额分配上,英国殖民当局采用了按民族分配的办法。英国殖民当局的“行政改革”起到了分化缅甸民族运动领导层的作用。在是否参与议会选举上,总会先后三次分裂,形成了吴布派、吴漆莱派、吴素登派和吴素派等四个派别。吴布派、吴漆莱派先后参加议会选举,而吴素登则加强了与中下层僧侣的合作。后来,吴漆莱接受印度金融集团的资助,态度转变,反对印缅分治,与其他领导成员的分岐加深;而吴素等人则接受华人社团资助,与其他领导层意见相左。由于领导层的分裂,总会影响力日渐削弱,缅甸民族运动领导权逐渐转至更加激进的缅族青年学生手中。

1930年5月30日,仰光大学的一批青年知识分子成立了“我缅人协会”,协会的活动得到了包括孟族知识分子在内的广大民众的支持。1938年,在以昂山为首的“我缅人协会”的领导下,“1300运动”(1938年是缅历1300年)掀起了高潮。1938年1月1日,“我缅人协会”组织2000名农民在一所中学集会,拉开“1300运动”的序幕。1月8日,缅甸石油工人罢工;18日缅甸工人总罢工;7月爆发了反对穆斯林的骚乱;12月,全国性的学生罢课运动开始。随着民族主义运动的发展,越来越多的人民群众 (主要是农民群众)参加进来,而领导这批人的主要是农村的佛教僧侣。城市民族资产阶级的领导地位逐渐被削弱,整个民族主义运动也越来越表现为大众的宗教民族主义[7]。在一些地方,狭隘民族主义的因子也开始出现,表现在民族主义运动将矛头对准同样受到殖民压迫的印度人和华人,特别是在反对穆斯林运动中,下层僧侣欠理智的行为造成了其他少数民族对缅甸民族运动的误解。

不久,“我缅人协会”出现了分裂,一派叫“巴盛—吞欧派”,以德钦巴盛和德钦吞欧为首,包括德钦秀貌 (吴奈温);另—派叫“出路派”,以巴莫、昂山为首,包括德钦努和德钦丹东。“我缅人协会”虽然分裂为两派,但两派的行动纲领和计划并无区别。二者都主张建立革命武装,通过武装斗争争取独立;都决定向外国寻求援助。

二 缅甸民族主义运动中孟族民族主义的发展

缅甸的民族主义运动带动了缅甸境内其他少数民族民族主义运动的发展。20世纪30年代,“我缅人协会”就曾吸收了其他少数民族学生参加,缅甸政坛上的著名人物巴莫、吴漆莱都是孟族人。在“我缅人协会”的影响下,1939年8月6日,孟族民族主义者在仰光成立了“孟人总会” (All Ramanya Mon Association,ARMA)。在成立大会上,吴剑 (U Kyan)当选为协会第一任主席,前“缅甸人民团体总会”主席吴漆莱为财务部长[8]。与“我缅人协会”相比,“孟人总会”的宗教色彩变淡,以孟族人为主,包括了孟族基督徒和佛教僧侣。虽然“孟人总会”成立时,孟族领袖宣称协会的主要目标是研究孟族文字和文化,在随后的活动中,协会也的确没有提出孟族民族主义目标,但“孟人总会”的成立还是推动了孟族民族主义的发展。“孟人总会”成立后,孟族学者积极在仰光大学和毛淡棉大学发展青年学生参加活动,吸引了大批孟族青年学生;同时积极宣传孟族的文化传统和民族主义,编印了孟英字典和孟缅字典。“孟人总会”成立后不久,仰光大学的一些孟族教授又成立了“孟族文字与文化委员会” (Mon Literature and Culture Committee,MLCC),专门研究和传播孟族文化。当时在孟族人中有影响的名人几乎都加入了“孟人总会”。1941年,一些孟族青年成立了“孟族青年组织”(Mon Youth Organization,MYO),接受“孟人总会”的领导。在争取缅甸独立的方式上,“孟人总会”与“我缅人协会”已有所不同,“孟族青年组织”反对日本的侵略。

二战爆发后,缅族民族主义者提出的联英抗日、促进缅甸独立的政治主张遭到英殖民当局的拒绝,一些缅族民族主义者转向日本,以助日反英来获取民族独立。缅族民族主义者与日本侵略者的合作对缅甸国内的民族关系产生了不利影响。日本占领仰光后不久,成立了以巴莫为首的“缅甸行政委员会”政权。巴莫尽管出生于孟族,但却希望强化缅族认同,以加强其政权的合法性。1942年8月21日,巴莫提出了“一个血统、一个声音、一个领袖、与日本联合”的口号[9]。这一口号反映了大缅族民族主义已经在缅族政治家头脑中不断强化,引起了其他民族的不安与紧张。在盟军的支持下,许多少数民族参加了抵抗日本侵略的斗争,这就不可避免地要与缅族民族主义者发生冲突。

后来,傀儡政权中的缅族政治领导人与日本侵略者的矛盾开始加深,暗中加强了与盟军的合作。1944年8月1日,“国防部长”昂山与德钦梭、德钦丹东、吴努等建立“反法西斯组织”。“反法西斯组织”是缅甸的一个广泛的抗日同盟,主要成员除了军队、缅甸革命党、共产党等组织之外,还有“东亚青年同盟”、巴莫领导的“大缅甸组织”、“僧伽协会”和几个主要少数民族组织如克伦、掸、克钦、钦和阿拉干人的组织等[10]。昂山当选为组织主席,德钦丹东为总书记。昂山等人政治立场的变化促使缅甸各族人民形成了团结一致、反对日本侵略的情势。1945年3月27日,昂山率1万多名缅甸国民军向勃固进发,对驻守勃固的日本军发起突然袭击,夺取了缅甸南方重镇勃固,开始了缅甸人民团结一致的反日战争。

三 缅甸独立运动中缅、孟两族关系的恶化

二战后,英国殖民者重返缅甸。1945年8月,“反法西斯组织”更名为“反法西斯人民自由同盟”(以下称“自由同盟”),继续领导缅甸人民争取独立。1945年11月18日,“自由同盟”举行了规模空前的群众大会,昂山提出了争取独立的18条主张。尽管“自由同盟”领导人提出了“废除隔离制度,让山区少数民族与缅族自由交流;关于缅甸与少数民族的分与合,英国人不要干涉,由缅甸代表与山区少数民族代表之间相互谈判”[11]的主张,但少数民族领导对缅族政治家的许诺缺乏信任。

在争取缅甸独立的运动中,孟族也加强了自己的组织。1945年11月9日,原“孟人总会”成员莱波哥 (Nai Bo Cho)组织成立了孟族第一个公开的政治性组织“孟族联合会”(United Mon Association,UMA),作为“孟人总会”的下属组织。一开始,“孟族联合会”并没有自己的政治主张,而是加强了与“自由同盟”的联系,为缅甸人民争取独立而斗争。莱波哥与昂山、奈温在20世纪30年代就已经相识,并且关系密切。由于莱波哥与昂山关系太密切,1947年吴漆丹 (U Chit Thaung)当选为“孟人总会”主席后,将莱波哥和他的“孟族联合会”开除出“孟人总会”。被“孟人总会”开除后,莱波哥继续向昂山领导的“自由同盟”靠拢,但在以缅族人为主的“自由同盟”中,“孟族联合会”的影响甚微。这就使得许多孟族人开始担心,英国人即将离开,孟族人的政治地位将得不到保证。

为了缓和国内民族矛盾,1947年2月8日,昂山等缅族代表与缅甸山区的少数民族代表在彬龙召开会议,于1947年2月12日通过《彬龙协议》。协议增加了少数民族在行政委员会中的名额,并扩大了少数民族代表在缅甸行政委员会中的权利,规定了中央政府对山区少数民族的财政援助义务,同意克伦族独立建邦,对缅甸的未来国体进行了框定。

正当缅甸国内民族矛盾开始缓和之际,1947年7月19日,缅族政客吴素派人杀害了独立运动的领导人昂山、德钦妙、吴巴雀、曼巴凯、吴巴温等六名部长[12]。“7·19事件”给缅甸人民的独立运动带来了巨大的损失,也给开始缓和的国内民族矛盾增添了变数。

昂山遇刺后,吴努成为缅甸独立运动的领导者,与英国签订了《英缅条约》,同意缅甸于1948年1月4日独立。独立后的缅甸联邦宪法以《彬龙协议》为基础,给予少数民族上层以较大的权利,但没有答应克伦族、孟族、若开族独立建邦的要求,这使少数民族感觉到缅族和少数民族的权力并不相等。

在复杂的国内形势下,孟族政治家们开始与克伦族领袖加强联系。1947年2月5日,孟族观察员参加了在仰光举行的“全体克伦人大会”。昂山遇害后,孟族代表向吴努提出了:“保存孟族文化、保证孟族最低的宗教权利和孟族自治”三项要求,但被吴努拒绝[13]。1947年底,孟族领导人在帕奥 (Pa auk)召开会议,明确提出孟族自治的目标,成立了“孟族联合阵线”(Mon United Front,MUF),莱拉貌当选为主席,莱桂登当选为秘书长。“孟族联合阵线”成立后,在缅甸各地都爆发了有组织的孟族群众示威活动。三天后,“孟族自由联盟”(Mon Free League,MFL)在毛淡棉成立,莱巴伦当选为主席,莱山多当选为秘书长。“孟族自由联盟”在缅甸各地积极开展政治活动。

缅甸独立后,克伦族与缅族矛盾公开化。受此影响,1948年3月,莱拉貌仿照“克伦民族保卫组织” (Karen National Defence Organization,KNDO)的形式,将“孟族自由联盟”与“孟族联合阵线”合并,建立了“孟族保卫组织”(Mon National Defense Organization,MNDO),与“克伦民族保卫组织”之间保持着密切合作。1948年8月上旬,“孟族保卫组织”领导人莱拉貌和奈瑞金与“克伦民族联盟”领导人苏巴吴基在毛淡棉签定订了克伦族与孟族合作的四点备忘录,决定:统一行动,在宪法内争取民族独立;如果在法律范围内达不到目标,则共同采取其他行动;孟、克伦族都不单独与政府签订协议;孟、克伦族享受平等权利[14]。孟、克伦两族的联合使得缅甸独立后的政局更加复杂,为防止意外情况发生,缅甸政府的安全部队于8月中旬开始在毛淡棉周边的孟族乡村收缴武器。8月26日,政府警察部队对毛淡棉的“孟族保卫组织”总部采取行动,逮捕了包括奈瑞金在内的17名孟族主要领导。30日,以克伦族为主的缅甸军事警察接管毛淡棉,释放了孟族领导人。31日,克伦族与孟族组成临时委员会,共同管理毛淡棉。孟族重新获得了武器,并在“克伦民族保卫组织”的帮助下,夺取了毛淡棉周边的木冬、吉坎眉、耶城等南方小镇。随后,政府军和亲政府的民兵组织展开行动,抓捕了几百名孟族人,包括“孟族联合会”的领导人莱波哥。1948年9月8日,经过紧张的谈判,孟族和克伦族武装撤出了毛淡棉。

10月,吴努政府任命“地方自治咨询委员会”,由6个克伦族人、6个孟族人、5个若开族人、7个缅族人和4个其他边区少数民族代表组成,吴努希望通过委员会“探求一种满意的方式方法,没有障碍地满足少数民族团体的法律热望”[15]。吴努的做法引起政府内部缅族民族主义者的不满,他们甚至称吴努为“克伦努”。但实际上,“克伦民族联盟”曾提出三个要求:(1)建立一个克伦邦;(2)享有随时脱离联邦的权利;(3)克伦邦应包括勃固、德林达伊和伊洛瓦底地区。吴努只答应第一项,坚决反对第二项,至于第三项,吴努内阁表示遵守“划界委员会”(Boundary Commission)的意见[16]。

撤出毛淡棉后,孟族组织继续与吴努政府进行谈判,莱拉貌和莱波哥提出:建立独立的孟邦,其范围应包括德林达依、勃固和伊洛瓦底地区,大致相当于古代孟国的统治范围。吴努的答复是:孟族和缅族是同一民族,区别孟族认同是不可取的。吴努的态度激怒了孟族领袖,在农村地区,“孟族保卫组织”的队伍不断壮大。1948年12月底,政府宣布“孟族保卫组织”为非法组织,并再一次逮捕了其领导人莱拉貌和奈瑞金,但“孟族保卫组织”在莱班达的组织下,达到了400人的规模。

1949年2月19日,吴努政府的“地方自治咨询委员会”公布了其少数民族政策,建议组建独立的克伦邦,而忽略了孟族和若开族的建邦要求,这招致了孟族更大的不满。从1949年开始,孟族与政府军和亲政府的民兵组织之间的冲突更加频繁,孟族领袖莱山多、莱桂刚在毛淡棉被人暗杀,孟族领导莱巴伦的父亲也被缅甸志愿军绑架。莱拉貌被捕后,“孟族联合阵线”选举莱达宁为主席,领导“孟族保卫组织”。1950年4月,莱达宁在妙瓦底参加克伦军事会议时,被政府军杀害。莱顿生当选为孟族领袖,此时,孟族武装已达到3个营,武器主要是由“克伦民族保卫组织”提供和在泰国黑市上购买。1950年8月12日,克伦族领袖苏吴巴基被杀后,孟族武装开始与政府进行谈判,吴努政府释放了莱拉貌,并与莱拉貌、莱波哥达成停火协议。但由于吴努政府不愿意建立独立的孟邦,孟族的武装反叛仍在继续。

四 关于缅甸境内缅、孟两族关系演变的思考

缅甸是一个多民族国家,素有“民族熔炉”之称。在缅甸人民反对殖民主义、争取民族独立的过程中,缅族领导人希望通过不断强化民族认同,实现民族独立,增强国家凝聚力。然而,由于多方面的原因,缅甸国内的民族问题并没有伴随着缅甸的独立而得到改善。孟族与缅族的关系分化表明,在多民族国家内,进行民族国家建构是一项长期的任务。

第一,民族整合是一个十分复杂的过程,构建国民对国家的认同十分关键。在独立运动中,缅族精英一直都期望利用缅族文化来培养全民共同的民族意识,增加国家认同感,甚至提出了“一个民族、一个国家、一个血统”的口号,希望将全体缅甸人民团结起来。与此相反,这个口号不仅没有团结缅甸各族人民,反而使缅甸少数民族对缅族产生了新的不信任感。缅族精英希望用缅甸的传统文化来取代殖民主义文化,增进国家凝聚力。然而,因为殖民化的过程十分复杂,抨击和谴责外国统治者或外国资本很容易,但要准确指出哪些价值观、制度和身份认同是纯粹外来的,哪些是本国固有文化的一部分,极为困难。即使能够成功地指出其中某几项,它们也已和本土那些相容的部分交织在一起,以致无从分解[17]。

缅甸民族资产阶级的形成从根本上说有利于缅甸的国家构建,但由于英国在缅甸实行“分而治之”的政策,缅甸资产阶级的成长不足,突出表现在缅甸国内各个民族的经济联系还不够紧密,严重地影响了国家构建。最终,这种以种族、职业和各自文化背景区分的社会集团加深了社会对立,导致了当地土著人民的排外情绪甚至仇外行动[18]。正因为如此,在国家构建问题上,缅族精英已经与少数民族代表产生了相当大的分歧。

从缅族与孟族的关系演变来看,民族主义首先是基于“刺激—反应”模式的社会心理活动。民族主义作为一种政治行为,它在社会心理层面多表现为过度的民族尊严感和民族至上观念;在行动层面则一般呈现为具有极端自我保护意识的攻击性防御行为。在缅甸独立运动后期,各个派别和政治组织之间完全缺乏政治对话,缅族民族主义者不承认民族问题的存在。曾经是缅甸各民族团结象征的“反法西斯人民自由同盟”,由于少数民族代表的退出,成为了一个缅族政党。由于国民对国家的认同感缺失,不仅少数民族先后卷入叛乱,就连缅族内部也无法达成一致,最终使得民族整合目标无法实现。

第二,多民族国家的建构过程是一个不断增进权力共管、国家统一、文化同质的过程。在此过程中,只有保证全体公民政治权利的平等以及对民族个性的尊重,才能建立长期稳定和谐的民族关系。

妥善地处理多民族之间的关系,进行有效的族际整合,是多民族国家政治体系能够维持的重要条件。从总体上说,多民族国家的族际整合即族际一体化,是一个协调各民族之间关系、加强各民族之间联系和加强整体性的过程[19]。多民族共存具有多文化并存的内在含义,而多文化并存必定伴随文化上的相互容忍与相互适应。这种容忍与适应又必定有其共同的基础,亦即文化上的互通互融。国家的独立和民族国家的建立仅仅是第一步,更重要的是政府应该增强国家认同感、大力推进政治文化的建设,在法治的轨道上达到各民族利益的平衡,发展各民族地区的经济,为政治转型、社会改革和现代化打下充分的基础。

缅甸政府作为全国各民族的代表,应承担起维护领土完整、维持国内地缘政治的法治状态、发展少数民族经济、维护少数民族权利等多重任务。

在缅甸,少数民族的最高利益是:赢得政治权利的平等、民族个性的尊严和经济的发展。而其中经济的发展是最根本的,经济发展了则意味着更大的经济需求、各个民族之间更多的文化交流、更多的民族独特文化和传统习俗的展示平台、更多的个人和民族的政治参与、更大的包容性。只有通过经济的发展,才能提高生活水准,为民族进入现代文明社会打下基础。但是由于战乱,政府提出的经济建设计划无法实现,外国的经济援助往往被用来扩充军备或分配给缅族聚居区,少数民族地区得到的份额很少。

实现民族认同向国家认同的转变过程是民族集团、主权国家政府协调个人、民族和国家利益的过程。当这些利益相抵触时,民族集团、主权国家政府应当遵循的原则是:尽可能兼顾和协调三类利益。在这一个过程中,主体民族必须不断完善自己,使自己有能力采取向非主体民族倾斜的政策,并为各族共同利益的发展做出必要的让步,使多民族国家获得生存的基本条件[20]。从缅甸民族主义运动的发展过程来看,一般以传播和保存本民族文化作为民族主义运动的开端,继而提出政治上的要求,最后落实在经济利益上。缅族的民族运动是如此,孟族的民族运动也是如此,所有民族都是如此。

第三,在构建多民族国家的过程中,防止狭隘的民族主义和大民族主义、避免社会动荡和流血冲突是保持社会平稳发展的一项重要措施。

缅甸民族国家建立之时,其民族整合过程远未完成,其居民除了“具有先天上显著不同于外国人的共同性”之外,并未形成那种兼具民族性与公民性的民族意识[21]。

殖民地国家的独立多开始于以大民族为核心的民族主义运动,但在国家的建立过程中,决不能以民族为单纯界限。实现缅甸国家重建的基石在于各族必须完成从民族认同到国族认同的转变。在这一过程中,主体民族必须不断完善自己。本来各民族语言、习俗、文化、宗教各异,而统治阶级又推行大民族主义、地方民族主义和民族岐视政策,造成各民族在政治和经济发展水平上出现不平衡,这一直是引起民族矛盾、民族冲突的重要原因[22]。在民族主义、主权和公民权之间存在一系列的联系和张力,它们的发展方向取决于理念导引的路径。如果民族主义基本上导向主权,尤其是在民族国家遭受侵凌争夺的环境中,或者在国家强烈地整军备战之时,民族主权情绪可能发生一个排外的转折,即强调这个“民族”的超乎对手的优越性。于是公民身份权利就可能发育孱弱或者受限制,而公民权利和政治权力更有可能大受蔑视。如果公民身份权利实质性地扎了根或者实现了,它们就会在一个相反的方向上影响主权和民族主义的关系,刺激民族主义感情向更加多元化的方向发展[23]。

一些缅族领导人认为,各个少数民族同化到缅族文化中去是解决少数民族问题的最佳途径。受到传统的民族主义运动影响,缅族领导人都比较倾向于利用国家暴力解决问题。我们知道,暴力强制是国家权力的重要形式,但并不是惟一形式。如果把暴力强制看作惟一的形式,必然意味着政府动作的成本高昂,并会因此付出沉重的代价,如社会反抗、社会动荡乃至政权被颠覆[24]。以前的民族整合主要依靠暴力,而现代国家的国族认同则应该依靠自然融合。

现代国家需要对公民提供身份,以政治的方式加以确认。这种民族 (国族)身份是给予共同体所有成员的,意味着共同体的所有成员之间在对共同体的关系上一律平等[25]。当然,我们必须清醒地认识到,实现从民族认同到国族认同的转变是一个长期的过程。在这一过程中,少数民族应该摈弃那种激进、排他的民族主义,在法制的框架内解决本民族的政治权利和经济要求。因为既然组成了一个国家、一个政治共同体,就有责任维护其主体性和合法性。

【注 释】

[1]何平:《孟高棉语民族的起源与北方孟高棉语诸民族的形成》,《广西民族研究》2003年第2期。

[2]陈真波:《英国殖民统治时期下缅甸的民族与民族关系》,《世界民族》2007年第5期。

[3]贺圣达: 《缅甸史》,人民出版社,1992年,第164页。

[4]黄祖文、朱钦源编译《缅甸史译丛》,新加坡南洋学会出版,1984年,第2页。

[5]同 [3],第306页。

[6]贺圣达:《当代缅甸》,四川人民出版社,1993年,第126页。

[7]宋立道:《佛教与民族主义》,《佛学研究》,中国社会科学出版社,1997年,第213页。

[8]Ashley South,Mon Nationalism And Civil War in Burma,the Golden Sheldrake,New York:Routledge Curzon,2003,p.94.

[9]U Maung Maung,Burmese Nationalist Movements 1940—1948,Scotland:Kiscadale,1989,p.50.

[10]Richard Butwell,U Nu of Burma,Stanford:Stanford University Press,1963,p.44.

[11]祝湘辉: 《山区少数民族与现代缅甸联邦的建立》,广东世界图书出版公司,2010年,第72页。

[12]林锡星:《揭开缅甸神秘的面纱》,广东人民出版社,2006年,第16页。

[13]Ashley South,op.cit.,p.105.

[14]Ashley South,op.cit.,p.107.

[15]Richard Butwell,op.cit.,p.104.

[16]U Nu,U Nu Saturday's Son,London:New Haven and London Yale University Press,1975,p.168.

[17]许宝强、罗永生:《解殖与民族主义》,中央编译出版社,2004年,第75页。

[18]同 [7]。

[19]周平:《民族政治学》,高等教育出版社,2007年,第100页。

[20]刘泓:《民族主义与国家利益:民族学视野中的阿富汗国家重建》,《民族研究》2006年第5期。

[21]陈衍德:《对抗、适应与融合:东南亚的民族主义与族际关系》,岳麓书社,2004年,第1页。

[22]左晓安:《民族、民族关系与国际关系》,《世界民族》1998年第2期。

[23]〈英〉安东尼·吉登斯著,胡宗泽译《民族国家与暴力》,左岸文化出版,2005年,第317页。

[24]周尚文、郝宇青:《合法性视野下的苏联政治》,上海人民出版社,2006年,第59页。

[25]徐迅:《民族主义》,中国社会科学出版社,2005年,第49页。