模拟油罐储藏大豆油氧化稳定性研究

2013-09-17何海艳王立峰鞠兴荣

袁 建 何海艳 何 荣 王立峰 鞠兴荣

(南京财经大学食品科学与工程学院江苏省粮油品质控制及深加工技术重点实验室1,南京 210046)(江南大学食品学院2,无锡 214122)

近年来,我国居民油脂摄入量在饮食中所占比例不断提高,食用植物油消费量正在以年均5%~6%的速度增长[1],因此,保障国内食用油的有效供给,控制油脂储藏期氧化稳定性对保证优质油脂的供应和居民营养健康具有重要意义。大豆油原料丰富、营养价值高,成为我国主要的食用油。然而由于大豆油中不饱和脂肪酸含量较高,受到环境中热、氧气、水等的影响,极易发生氧化变质,若长期摄入已变质的大豆油会导致身体细胞功能衰退,诱发心血管疾病等[2]。

通常采用添加抗氧化剂、低温储藏或者氮气储藏等方式来延缓大豆油的氧化变质。氮气储藏技术由于其高效、安全、经济、绿色,成为是油脂储藏技术的发展趋势[3-4]。目前罐装储油一般储存的是原油或者四级油,当被需要食用时,原油或四级油被返回到精炼的程序,进行加工精炼成成品油,此过程中会无形增加了成品油的成本,且存在储存毛油和市场需求的矛盾,因此,为了满足市场需求,需要进一步提高成品油的储备量,成品油储藏技术也就成为油脂储藏技术研究的重点内容。

本研究选择一级精炼大豆油(不添加抗氧化剂)为原料,以温度、氮气量、含水量和油罐的表面积/体积为因素,设计正交试验,研究不同因素对大豆油油罐储藏期品质变化的影响,对变化结果利用Design-Expert软件建立预测模型,提出关键的控制点,为一级大豆油油罐储藏提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

大豆油:一级,中储粮镇江粮油有限公司;所用试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

PQX型多段可编程人工气候箱:宁波东南仪器有限公司;紫外分光光度计:UV-2401PC日本岛津公司;便携式测氧仪:上海沪粤明科学仪器有限公司;DB-2型数显控温电热板:江苏金坛市环宇科学仪器厂;油脂氧化稳定性测定仪:Omnion Archer Daniel Midland公司。

1.3 样品指标的测定

1.3.1 过氧化值的测定

参照 GB/T 5538—2005/ISO3960:2001,测定样品的过氧化值[5]。

1.3.2 酸值的测定

参照 GB/T 5530—2005/ISO 660:1996,测定样品的酸值[6]。

1.3.3 p-茴香胺值的测定

参照 GB/T 24304—2009/ISO 6885:2006,测定样品的 p-茴香胺值[7]。

1.3.4 氧化稳定指数的测定

参照 GB/T 21121—2007/ISO 6886:2006,测定样品的氧化稳定指数[8]。

1.4 试验方法

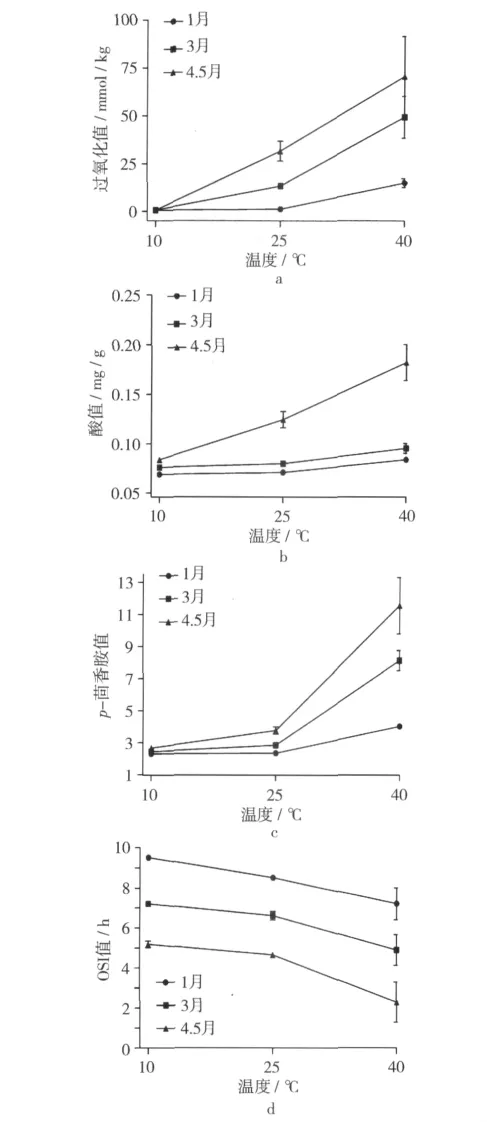

在单因素试验研究的基础上,以温度(10、25、40℃),水分(0%、0.05%、0.1%),氮气/空气(1∶0、1∶1、0∶1),表面积/体积(26%、28%、30%)为影响因素,设计L9(34)正交试验。为了保证大豆油在储藏期表面积/体积不变,最初装入不锈钢油罐中大豆油的量和每次取出测试用的量都是按比例计算后一定的量。因素与水平见表1。

表1 正交试验条件

1.5 数据处理

每组样品测定重复3次,取平均值,数据均采用平均数±标准差来表示;用t检验进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 正交试验结果

2.1.1 不同处理方式对过氧化值的影响

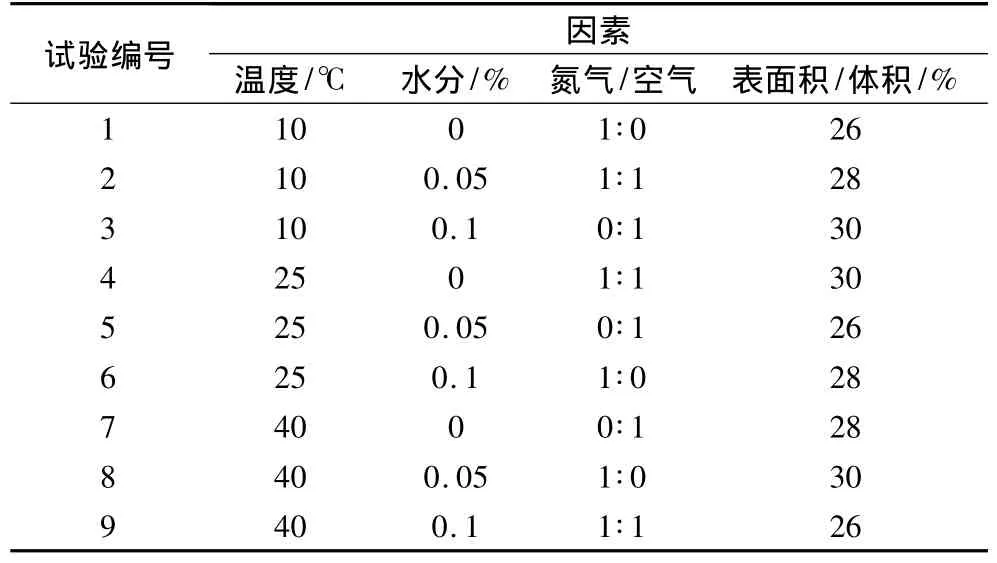

过氧化值的形成与油中不饱和脂肪酸和抗氧化剂的含量有关[9],并且过氧化值是油脂氧化初期的灵敏指标,油脂在储藏一段时间后升高较为明显[10]。

图1 过氧化值随着储藏时间的变化

不同处理方式的大豆油,随着储藏时间的延长,其过氧化值的变化规律如图1所示,过氧化值自上而下的变化顺序依次分别为试验编号 9、7、8、5、4、6;在温度10℃条件下储藏4.5个月试验编号1、2、3过氧化值的变化趋势大致相同。随着储藏时间的增加,温度越高过氧化值上升的速度越快,温度可以加速油脂的氧化和水解[11],高温下的大豆油过氧化物比在温度低时含量高[12]。10℃储藏的大豆油随时间的延长过氧化值增加的幅度不大,在温度40℃、水分0.1%、氮气/空气1∶1和表面积/体积26%时,随着时间的延长,过氧化值变化最快。

2.1.2 不同处理方式对酸值的影响

不同条件下储藏的大豆油酸值的变化规律如图2所示,在储藏前期酸值变化大体相同,60 d后,随着储存时间的增加,编号7、9的试验酸值快速上升。温度40℃、水分0.05%、氮气/空气1∶0和表面积/体积30%的编号8试验时,相比相同温度的条件的编号为7和9的试验,随着储藏时间延长,酸值变化的得平缓。在10℃和25℃的条件下的试验相对40℃,酸值变化比较缓慢。

图2 酸值随着储藏时间的变化

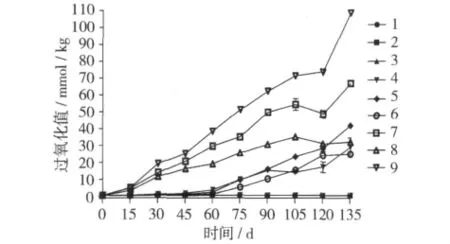

2.1.3 不同处理方式p-茴香胺值的影响

p-茴香胺值反应的是油脂氧化时二次氧化产物的含量,p-茴香胺值随着储存时间的变化规律如图3所示,可以看出,10℃和25℃的条件下,p-茴香胺值的变化规律大体一致,40℃条件下,试验编号8的p-茴香胺值变化比较稳定。

图3 p-茴香胺值随着储藏时间的变化

2.2 效应曲线分析

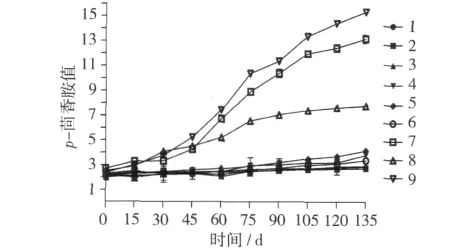

选择了不同处理方式的大豆油,在储藏1个月、3个月、4.5个月,对不同因素,就过氧化值、酸值、p-茴香胺值和OSI值分别进行效应曲线分析。

2.2.1 温度对大豆油质量指标的影响

图4 温度对大豆油质量指标的影响

温度对大豆油的储藏过程中品质的变化的影响较大。如图4所示,在4.5个月的储藏范围内,大豆油的过氧化值、酸值和p-茴香胺值均随着温度的升高而上升,OSI值随着温度的升高,逐渐下降,相对较低温度下(如10℃、25℃)大豆油的质量指标变化较小,40℃下随着储藏时间的增加,质量指标变化比较显著,可能高温增加了油脂中氧的溶解度,加速了油脂的氧化[13],因此,大豆油的储藏应保持在低温下储藏。

2.2.2 氮气量对大豆油质量指标的影响

油脂氮气储藏时,通过不断充入氮气的过程,可以把油脂中的氧气排出,间接起到抑制油脂氧化作用,因为氧气是形成过氧化物的一种必须反应物,例如大豆油在氮气环境条件下脱色,尽管改变脱色的温度和时间,过氧化值仍保持不变[14]。如图5所示,对储藏1个月的大豆油质量指标结果分析发现,尽管处理方式不同,但是大豆油的过氧化值、酸值和p-茴香胺值变化不大,说明氮气储藏对大豆油短期内的影响不大。随着储存时间的增加,过氧化值快速升高,从4.5个月变化曲线可以看出,100%氮气量储藏对大豆油有很好的抑制效果,另外,氮气量为50%时,随储藏时间的增加氧化速率最快,可能因为在氮气充入的过程加速了油脂的流动,使其中的氧分布更均匀,溶解的更好,同时也说明了若想氮气储藏,必须保证一定的氮气量,比如本研究中100%的氮气充入量。

图5 氮气对大豆油质量指标的影响

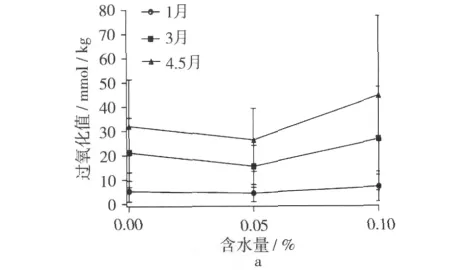

2.2.3 含水量对大豆油质量指标的影响

大豆油中的含水量一般来源于大豆原料和精炼过程中所带入的水分,在储藏的过程中水会随时间的延长渐渐地下沉到容器的底部,但是水分含量与油脂储存过程中的氧化有密切的关系。图6为含水量对储藏期大豆油品质的影响结果。可以看出,大豆油中含水量相同时,随着储藏时间的增加大豆油的过氧化值、酸值和p-茴香胺值质量指标均上升,OSI值下降,不同含水量的大豆油质量指标的变化程度也不一样,含水量为0.05%时,随着储藏时间的增加,大豆油的质量指标变化最小,说明适量的水分有益于油脂的稳定性[12]。是因为水能水化金属离子,降低其催化活性,防止亚油酸的氢过氧化物分解而产生自由基。含水量为0.1%时随着储藏时间的增加,大豆油的过氧化值、酸值和p-茴香胺值质量指标上升最快,因为油罐含水量过高,则油脂的自动氧化速度加快,因为含水量越高氧气溶度越大,在20℃时32体积的水就可以溶解1体积的氧气,然而油中仅仅能溶解mg/kg数量级的氧气[15],而且当水分增加到一定程度,水分不仅是脂肪发生水解反应的媒介,而且是微生物生长所必需的,微生物生长产生大量酶,可催化脂肪的分解,促使脂肪水解作用增强,游离脂肪酸积累增多,从而加速了油脂的酸败。

图6 水分对大豆油质量指标的影响

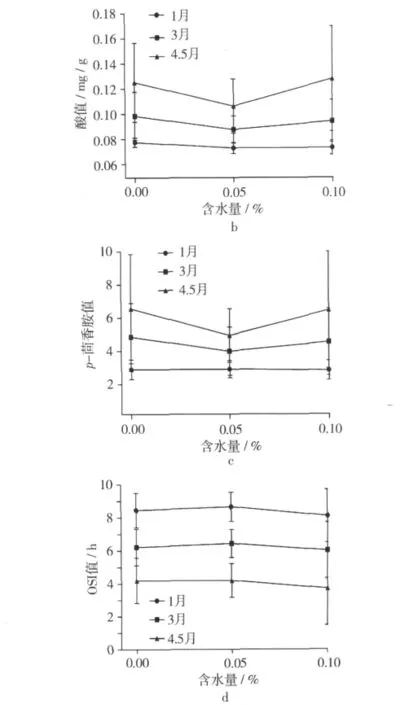

2.2.4 表面积/体积对大豆油质量指标的影响

不同表面积/体积的容器对油脂安全质量指标有一定的影响,如图7所示,随着存放时间的延长,大豆油的过氧化值、酸值和p-茴香胺值质量指标都在升高,而且存放在表面积/体积的越小的容器中,过氧化值、酸值和p-茴香胺值质量指标变化的越快,随着储存容器表面积/体积的增加,OSI值逐渐增大。随储存油容器体积的增加,表面积与体积比减少,过氧化物的形成是表面积与体积的线性函数[12],因此,存放油的容器表面积/体积越大,大豆油质量指标越稳定,氧化速度越慢。

图7 表面积/体积对大豆油质量指标的影响

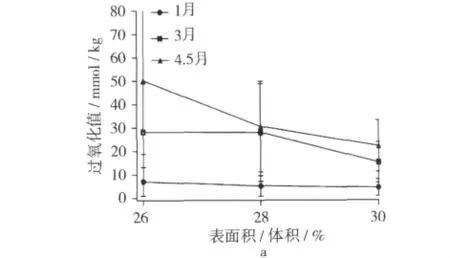

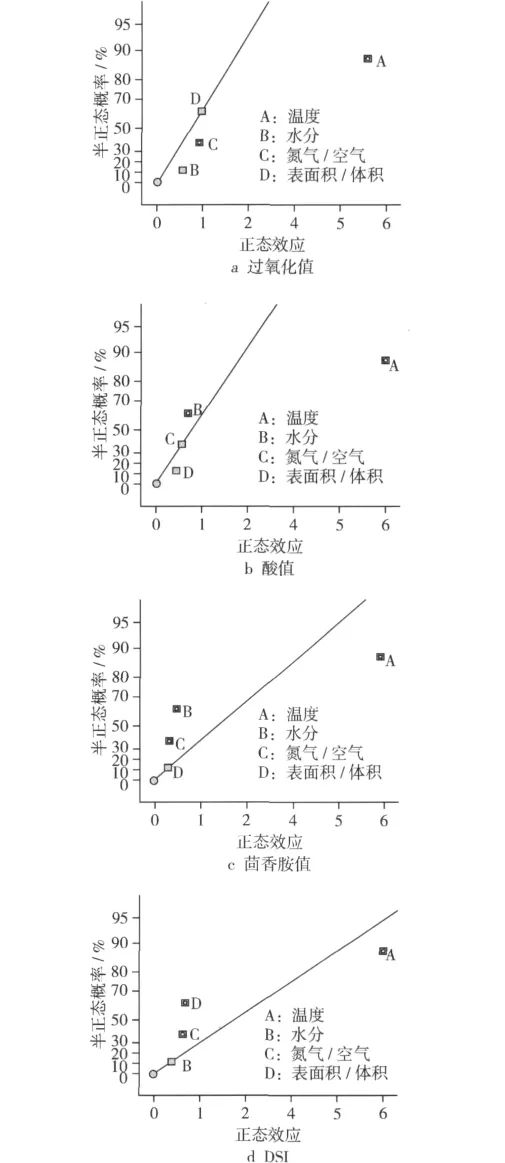

2.3 正交试验方差分析

利用design-expert软件对不同处理条件下储藏3个月的大豆油的质量指标进行半正态概率效应分析,结果如图8所示。

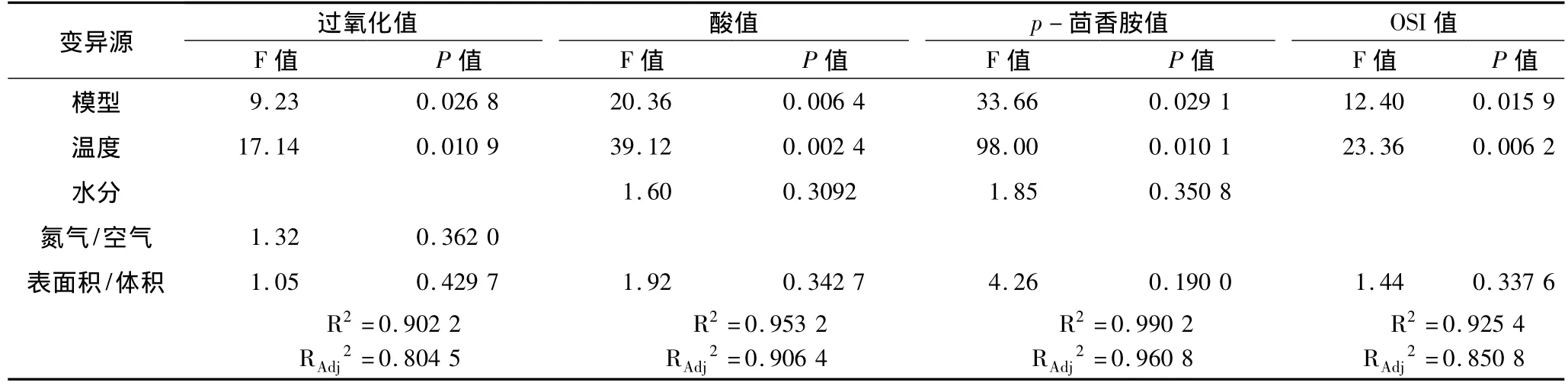

可以得出,大豆油储藏3个月时,影响过氧化值指标因素的主次顺序为A>C>D>B,酸值为A>B>C>D,p-茴香胺值为A>B>C>D,OSI值为A>D>C>B。同样可以得出,储藏温度对大豆油的品质变化影响最大,因此,按照对大豆油质量指标影响的主次顺序,选择温度与其他因素组合进行方差分析,结果见表2。

可以看出,过氧化值模型选用温度和表面积/体积的因素进行拟合时模型比较显著(P<0.05),拟合优度较好,预测值与实测值之间具有较好的相关性(R2=0.902 2),约有20%的指标变化不能由该模型解释(RAdj2=0.804 5)。从表中可以看出选用酸值指标,选取温度水分和表面积/体积得到的模型效果极显著(P<0.01),拟合优度好,预测值与实测值之间具有很好的相关性(R2=0.953 2),约有10%的指标变化不能由该模型解释(RAdj2=0.906 4)。p-茴香胺值模型选用温度和表面积/体积的因素进行拟合时模型比较显著(P<0.05),拟合优度较好,预测值与实测值之间具有较好的相关性(R2=0.990 2),约有10%的指标变化不能由该模型解释(RAdj2=0.960 8)。OSI值模型选用温度和表面积/体积的因素进行拟合时模型比较显著(P<0.05),拟合优度较好,预测值与实测值之间具有较好的相关性(R2=0.925 4),约有15%的指标变化不能由该模型解释(RAdj2=0.850 8)。应用此模型进一步对试验结果进行预测,可以看出,在温度 10℃,水分0.05%,氮气/空气1∶0和表面积/体积为28%时,过氧化值、酸值和p-茴香胺值分别达到最小值2.59 mmol/kg、0.07 mgKOH/g、1.57 和 OSI值达到最大值7.35 h。

图8 大豆油储藏3个月的质量指标半正态效应图

表2 大豆油储藏3个月的质量指标模型方差分析表

3 结论

从分析可以得出,在大豆油储藏过程中,温度对大豆油品质变化的影响最显著,充氮气储藏对大豆油的品质变化也有显著的效果,由于受外界环境和其自身不同的结构组分等不同因素的影响,大豆油氧化是一个复杂的过程,因此,为保证大豆油在储藏期间的品质,大豆油的储藏较低的温度(25℃)、充足的氮气(100%)、适量的含水量(0.02%~0.05%)和较大的表面积/体积条件下,成品大豆油储藏具有较好的氧化稳定性。

[1]穆同娜,张惠,景全荣.油脂的氧化机理及天然抗氧化物的简介[J].食品科学,2004,25(增刊):241-244

[2]Chen X Y,Ahn D U.Antioxidant activities of six naturals phenolics against lipid oxidation induced by Fe2+or ultraviolet light[J].Journal of the American Oil Chemists Society,1998,75(12):1717 -1721

[3]Milic B L,Djilas S M,Canadanovic- Brunet J M.Antioxidant activity of phenolic compounds on the metal ion breakdown of lipid peroxidation system[J].Food Chemistry,1998,61(4):443-447

[4]Rudnik E,Szczucinska A,Gwardiak H,et al.Comparative studies of oxidative of linseed oil[J].Thermochimica Acta,2001,370(1-2):135-140

[5]GB/T 5538—2005/ISO3960:2001(E),Animal and vegetable fats and oils- Determination of peroxide value[S]

[6]GB/T 5530—2005/ISO 660:1996(E),Animal and vegetable fats and oils-Determination of acid value and acidity[S]

[7]GB/T 24304—2009/ISO 6885:2006(E),Animal and vegetable fats and oils- Determination of anisidine value[S]

[8]GB/T 21121—2007/ISO 6886:2006(E),Animal and vegetable fats and oils- Determination of oxidation stability[S]

[9]Casal S,Malheiro R,SendasA,et al.Olive oil stability under deep - frying conditions[J].Food and Chemical Toxicology,2010(48):2975-2976

[10]徐颖.色拉油、菜籽油酸价过氧化值指标比较[J].上海预防医学杂志,1998,10(9):408

[11]Hui YH,徐生庚,裘爱泳.贝雷:油脂化学与工艺学[M].北京:中国轻工业出版社,2001:412-426

[12]邱伟芬,王娟,徐文蕴.番茄红素在油脂氧化时的稳定性初探[J].食品科学,2003(1)39-42

[13]Labuza TP.Kinetics of lipid oxidation in foods[J].A review.CRC Critical Reviews in Food Technology,1971,2:355-405

[14]徐芳,卢立新.油脂氧化机理及含油脂食品抗氧化包装研究进展[J].包装工程,2008,6(29):23 -25

[15]Min D B,Wen J Y E.Effects of Citric Acid and Iron Levels on the Flavor Quality of Oil[J].Journal of Food Science,1983,48(3):791 -793.