及物性视角下的中西网络新闻标题批评性分析

2013-09-11王宁

王 宁

(常州大学外国语学院,江苏 常州 213164)

及物性视角下的中西网络新闻标题批评性分析

王 宁

(常州大学外国语学院,江苏 常州 213164)

批评语言学认为语篇是语言表达者在形式结构和意识形态两方面进行选择的结果。新闻语篇不是绝对客观公正的。在韩礼德的系统功能语法框架下,从及物性的角度分析中西网络媒体有关 “利比亚事件”的新闻报道标题可以看出:在物质过程中,西方媒体的着眼点为西方 “做”了什么,中方媒体则关注目标 “遭受”了什么;在言语过程中,中方的言语源覆盖面更广,言语内容更客观。新闻语言的选择揭示了媒体背后的政治集团的利益诉求和权力斗争。

批评话语分析;及物性;网络新闻标题;物质过程;言语过程

新闻的本源是事实。真实性、客观性是新闻报道的基本原则。但是新闻语篇不可避免地带有执笔者的思想、立场及判断。新闻报道实际上在含而不露地表达着各种意识形态意义,受到新闻背后的政治集团和利益集团的驱动。批评话语分析主要研究语言、权力和意识形态的关系。批评话语分析崛起于20世纪70年代,主要代表人物有福勒 (Fowler)、费尔克拉夫 (Fairclough)和克雷斯 (Kress)等。国内学者的主要研究成果有辛斌的 《批评语言学:理论与应用》[1],《批评语言学与英语新闻语篇的批评性分析》[2],陈忠华等的 《批评性话语分析述评》[3],戴炜华等的 《批评语篇分析:理论评述和实例分析》[4]。这些成果将批评语言学研究系统化,奠定了国内批评语言学研究的理论基础。但从及物性的角度,对某一具体事件的新闻标题所做的具体的批评性分析较少。本文试图从及物性的视角,从横向角度,比较分析中西主流媒体关于同一事件的网络新闻标题;从纵向角度,批评性分析中西报道背后的政治意图和价值流向,深入挖掘语篇背后的权力关系和话语操纵策略。

一、批评话语分析与及物性理论

(一)批评话语分析简介

“批评语言学”(critical linguistics)是对语篇,尤其是 “公共语篇” (public discourse)进行批评性分析,其目的主要在于增强人们的 “语言意识”(language awareness),以提高人们对语言运动的鉴赏和批评能力。[1]54“批评语言学”一词最早出现在1979年英国语言学家福勒 (Fowler)等的 《语言与控制》 (Language and Control)一书中。1989年,费尔克拉夫 (Fairclough)在其著作 《语言与权力》(Language and Power)中提出了 “批评话语分析”(critical discourse analysis,简称CDA)这个概念。他认为,语篇是通过提供线索引导读者将意识形态带入对语篇的理解过程。[5]就CDA来说,意识形态指人们 “理解世界,整理、归纳经验时所持的总的观点和看法”。[6]批评话语分析的目的是分析语篇中蕴含的价值体系,解释语篇中的社会、政治和经济意识,从而揭露隐含在语篇中的人们的偏见和对事实的歪曲。

(二)及物性理论

韩礼德的系统功能语言学是批评话语分析的主要理论基础和方法来源。常用的分析理论有及物性(transitivity)、情态 (modality)和分类 (classification)。及物性系统把经验世界识解为一组可以操作的过程类别,它包含3个成分:即参与者 (participant)、过程 (process)和环境 (circumstance)。人类活动和自然界的过程可以分为6个过程:物质(material)过程、心理 (mental)过程、关系 (relational)过程、行为 (behavioral)过程、言语(verbal)过程和存在 (existential)过程。其中,物质过程就是 “做”的过程,某一实体 “做”某事或 “对”其他实体 “做”某事;心理过程是“知”的过程,包括知觉 (如看见、听见等)、情感 (如喜欢、害怕等)和认知 (如思索、理解等);关系过程是 “是”的过程,包括包孕、环境、属有3个类别;行为过程指人的生理和心理过程,如呼吸、咳嗽、做梦等;言语过程是关于言说的过程;存在过程表征的是某物存在或发生。[7]通过研究同一事件新闻标题的不同类型的过程及其过程类型、参与者和环境三者的关系,可以体现新闻标题语篇的蕴含意义及新闻撰写者的政治目的。

二、语料的选择

批评话语分析的研究出发点为社会实际问题,因此所选择的语料应具有时代性。本文选取的语料描述对象为 “利比亚事件”。利比亚事件发生于当地时间2011年3月19日晚,法国、英国和美国等国的战机或舰艇向利比亚有关目标实施了军事打击。中国、俄罗斯、非洲联盟 (非盟)等一些国家和国际组织对此次军事行动反应不一。语料来源为中西主流媒体的网络版,分别为3家中国媒体:《中国日报》(China Daily)英文网络版,《人民日报》 (People's Daily)英文网络版,新华网 (xinhuanet)英文网络版;3家西方媒体:美国 《纽约时报》 (The New York Times)网络版,英国BBC网络版,英国 《泰晤士报》(The Times)网络版。选择网络新闻语篇的原因在于其时效性、丰富性、交互性和开放性的特点。网络新闻更新速度快,信息量大,并且检索便捷。为了体现研究的客观性,挖掘貌似客观公正报道背后的主观政治气息,所选择的新闻类型为事件发生后第一时间的纯新闻报道(news),剔除了主观色彩相对较浓的专题 (feature)、评论 (review)及专栏 (column)报道。为体现时效性并考虑时差因素 (利比亚时间比北京时间晚6小时),限定为检索上述6家媒体2011年3月19日至2011年3月21日3天有关利比亚事件的网络新闻语篇。经检索,共计获得网络新闻语篇490篇,其中 《中国日报》80篇, 《人民日报》115篇,新华网75篇, 《纽约时报》12篇,BBC114篇,《泰晤士报》94篇。

三、新闻标题的及物性分析

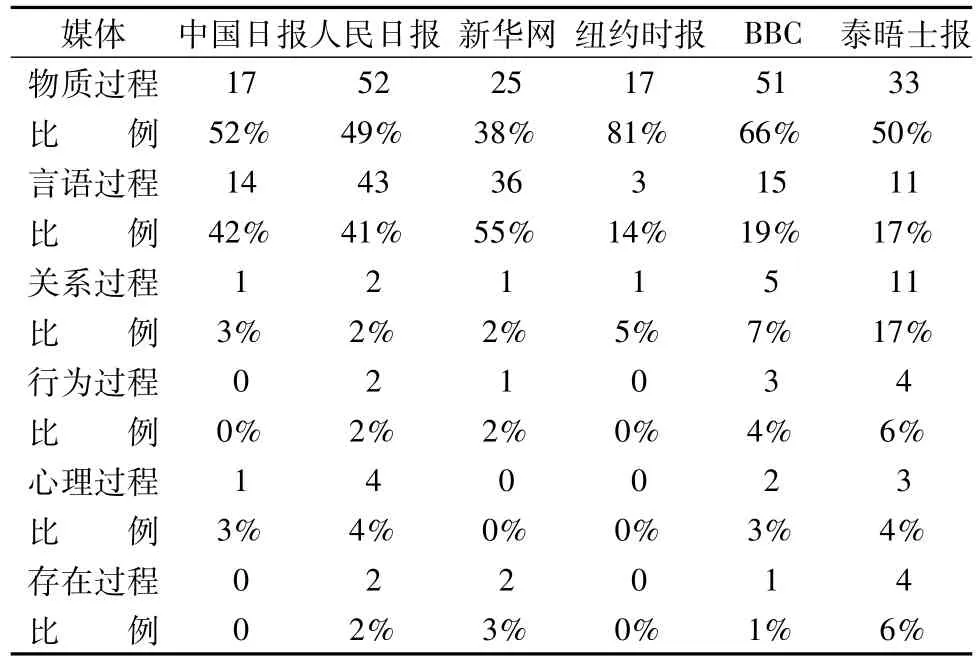

及物性以小句为分析单位。新闻标题是新闻事实的概括,具有简洁易懂、准确到位、预设信息等特征。并且中西网络新闻语篇虽然主体报道有所侧重,但标题的语场却基本一致。从相同的语场解读出的主观立场和价值取向更具有典型性。据统计,去除不涉及及物性的主要以名词词组构成的新闻标题,以小句为单位,6家媒体涉及及物性的新闻标题共计367个,其过程类型分布如表1所示:

表1 六家媒体网络新闻标题中的过程类型分布图

从表1看出,在新闻标题中出现频率较高的过程类型是物质过程和言语过程;关系过程出现频率较低,而行为过程、心理过程和存在过程极少出现甚至缺失。过程类型的选择具有文化、政治和意识形态上的重要性,说话者的政治定位决定了选择什么样的过程类型。[8]除了新华网,在其他5家媒体中,物质过程出现的频率最高。这是由物质世界的第一性决定的。胡壮麟认为,人在物质世界中生存,“做”或 “干”是第一性的、基本的,有了这一点才有作为人的生理特征的其他过程。[9]多使用物质过程能增加语篇的真实感和客观性,提高新闻的可信度和说服力。[10]从上表看出的另一个显著特点是在中国媒体的新闻标题中,言语过程的比值也较高,仅稍次于物质过程,甚至新华网的标题中,言语过程的比例高于物质过程。但是在3家西方媒体中,物质过程 “一家独大”,远高于其他5种行为过程。可以看出,中国媒体的言语源较多,对当事双方和其他国家的观点立场均有报道;而西方媒体的言语过程较少,更倾向展示给读者西方各国“做”了什么,对利比亚产生了什么影响。并且其言语源主要引自本国或盟国领导的话语,对利比亚方的引用较少,对别国的观点基本 “屏蔽”。相较而言,中国媒体的报道更客观,物质过程的使用体现了新闻语篇的叙述型 (narrative)和描述型(descriptive)语篇特点;言语过程的比重高体现了中国媒体希望读者能听见 “不同的声音”,尊重了读者的知情权,符合新闻语篇的语场特征。

(一)物质过程中构成成分的批评性分析

西方语言学关于及物性的观念认为过程包括3个构成成分:过程本身、过程中的参与者及与过程相关的环境。每个过程都有一个动作者;有些过程还有第二参与者,即目标。目标意味着 “指向”,用来表示这种功能的另一个术语是受动者。物质过程的构成包括一个必不可少的动作者和一个可有可无的目标,表达的是某一实体 “做”某事——“对”其他实体做某事。表征可以用两种方式进行:主动句或被动句。[7]122

从表2列出的实例看出,在句式使用方面,中方和西方媒体都有部分新闻标题使用了被动句。中方的标题中,虽然使用了被动句,但并没有省略参与者,只是把目标放到了句首的凸显位置。如“Libya hit by first round of Western military attacks”(人民日报);西方的报道标题抹去参与者,如“Destroyed in an instant:the solider victims of Gaddafi's folly”(泰晤士报)。被动结构的选择的动机之一是掩饰行为者或者模糊因果关系。人民日报选择被动结构是为了突出受袭方所遭受的伤害,强调轰炸的严重后果;泰晤士报的标题抹去了行为者,是有意降低动作者这一信息的重要性,避免读者将轰炸与西方盟军联系在一起。

表2 六家媒体网络新闻标题中的物质过程的对比分析

在动作者的选择方面,中西方新闻标题中都有客观的动作者 (fighter plane,missile,attack等)和主观的动作者 (allies,US,NATO等)。值得注意的是 《纽约时报》的新闻标题中,物质过程中的动作者没有一个是美国 “US”,除了一处为 “France and Britain”,其余所有空袭的动作者都是 “allies”,这是想掩饰什么吗?美国似乎是有意撇清自身与空袭的关系,称自己只是联盟中的一员。而BBC和 《泰晤士报》的新闻标题中,参与者覆盖了自身 “英国”以及 “alliance”、“NATO”等。

对比新闻标题物质过程中的目标成分,中方的目标对象主要为 “人”,“Western air strikes kill 64 in Libya”,“Western warplanes,missiles cause casualties”阐明了西方盟国空袭利比亚造成的人员伤亡。西方的目标对象主要为 “物”,而且是具体的“物”:“Gaddafi building”,“military site”,“command center”;西方的目标对象也有 “人”:“Gaddafi”,“the solider victims of Gaddafi's folly”,表明西方的打击目标是卡扎菲和追随他的士兵及军事据点,而不是针对利比亚 “平民”。

再对比环境成分,中方的主要环境成分为地点环境:“Libya”;西方的主要地点环境成分为卡扎菲的据点: “Gaddafi's force”,还有时间环境成分“in an instant”,呈现给读者的图像为西方盟军对卡扎菲的 “据点和武装力量”进行了 “迅速有效”的打击,意图向读者呈现一支训练有素、伸张正义的盟军形象。中方的环境成分还阐述了西方空袭利比亚的状态是在 “amid Libya's ceasefire”,在利比亚停火状态下仍然发兵,而西方3家媒体的新闻标题中没有一条涉及这个环境成分。

(二)言语源的批评性分析

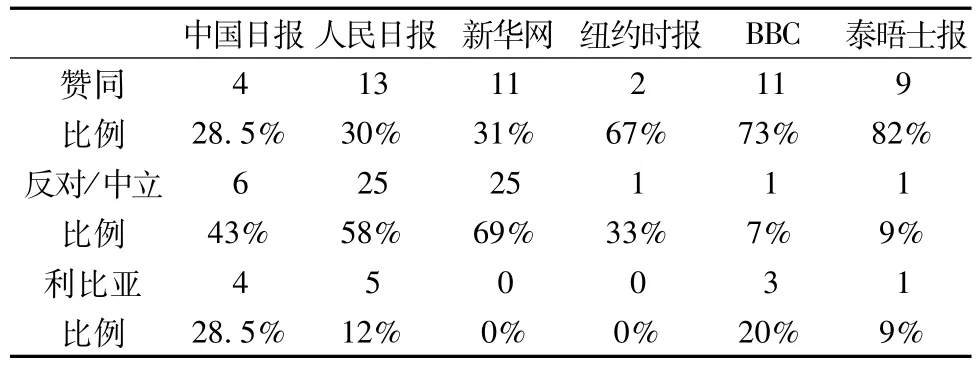

言语过程是关于言说的过程,从宽泛的意义上说,它包含任何种类的象征性意义交换。言语过程的参与者包括:言说者、受话者、言语内容和对象。6家媒体中涉及言语过程的标题,其言语源为赞同对利比亚空袭的国家或官员、反对或对空袭持中立态度的国家或官员、利比亚卡扎菲或利比亚人民,言语源的分布和所持态度如表3:

在人类文明中,人们总是寻求一些不伤感情的词汇来表达负面观点,以构建说话人和听话人之间和谐的人际氛围[13]。新闻标题的遣词造句,反映了新闻媒体对所报道事件的立场观点,也反映出媒体背后的利益集团的主观意识,体现了语篇中的权

从表3可以看出,3家中国媒体的新闻标题中,对利比亚事件持各种态度包括利比亚自身的观点都有涉及,其比值分布较平均,其中对事件持反对或中立态度的言语过程占多数。而在3家西方媒体中,《纽约时报》的新闻标题中缺失了以利比亚为言语源的言语过程;在比值分布中, 《纽约时报》的3条言语过程新闻标题中,反对方的言语过程有1条,BBC中以利比亚为言语源的新闻标题占20%,其余对事件持反对、中立或来自利比亚的言语源比例均低于10%。

表3 不同言语源的态度对比

新闻报道在很大程度上是表述人们所说的以及他们是怎样说话的。“新闻的这条基本原则可以表述为某件事如此是因为某个人说它如此”。[11]新闻标题引用别人的话,主要目的是为报道增加真实感,显示报道的客观性,使读者认为报道并未掺杂记者或媒体的个人情感。但是,绝对客观的报道是不存在的。“也许新闻媒体最重要的权力是它能够说什么时候什么问题重要并决定在哪个问题上应该听见谁的声音。”[12]西方媒体的言语源主要是美国、法国、英国等空袭事件的动作者,中国媒体的言语源涉及多个国家的看法,如South African president,Indonesia,Cuba,Turkish PM,Venezuela等,而这些对事件持中立或反对态度的言语源都被西方媒体“屏蔽”,处于静默状态,由此可见,西方媒体刻意强化自身的感受,故意忽视对另一方的关注,造成了信息不对等,扮演着空袭利比亚国家方的 “喉舌”。相较而言,中方媒体的报道覆盖各方观点,在言语过程中涉及多层次人群,向观众传达了不同的声音,显得较为客观。

四、结语

力关系和权力斗争。本文在Halliday的系统功能语法框架下,主要通过对中西方网络新闻标题的物质过程和言语过程的批评性分析,看出西方媒体并不像其自身标榜的那样公正客观。在物质过程中,通过选择不同的动作者、目标和环境成分,西方媒体凸显了盟军对利比亚卡扎菲政权打击的有效性,忽略了军事打击对利比亚平民的伤害;中方媒体则客观报道了军事打击的后果,造成的伤亡。在言语过程中,中方媒体的言语源较西方媒体而言覆盖面更广。限于篇幅,本文仅以某一具体事件的报道为例,从及物性视角对中西网络新闻标题作了批评性分析。在全球化的今天,随着互联网的普及,网络大众媒体语篇触手可得。对新闻语篇批评性分析的进一步研究,能揭示语言、权力和意识形态的相互关系,具有十分重要的理论和现实意义。

[1]辛斌.批评语言学:理论与应用 [M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[2]辛斌.批评语言学与英语新闻语篇的批评性分析 [J].外语教学,2000(4):44—48.

[3]陈忠华,杨春苑,赵明炜.批评性话语分析述评 [J].外语学刊,2002(1):82—86.

[4]戴炜华,高军.批评语篇分析:理论评述和实例分析 [J].外国语,2002(6):42—48.

[5] Fairclough N.Language and Power[M].London:Longman,1989:85.

[6]Fowler R,Hodge B,Kress G&Trew T.Language and Control[M].London:Longman,1979:81.

[7]Halliday,MA K.功能语法导论 [M].彭宣维,译.北京:外语教学与研究出版社,2010:121—160.

[8]Fairclough N.Discourse and Social Change[M].Cambridge:Polity Press,1992:180.

[9]彭宣维.英汉语篇综合对比 [M].上海:上海外语教育出版社,2000:342.

[10]姜雪,刘薇.从语言的元功能看政治演讲——以奥巴马2008年大选获胜言说为例 [J].东北大学学报:社会科学版,2009(4):360—365.

[11]Fishman M.Manufacturing the News[M].Austin:University of Texas Press,1980:82.

[12]Geis ML.The Language of Politics[M].New York:Springer-Verlag,1987:10.

[13]王宁.科技英语词汇中人体和动物隐喻的人际功能 [J].常州大学学报:社会科学版,2012(2):92.

【】

(责任编辑:朱世龙,沈秀)

A Critical Analysis of Chinese and W estern Network News Head lines from the Perspective of Transitivity

WANG Ning

(School of Foreign Language Studies,Changzhou University,Changzhou 213164,China)

According to critical linguistics,discourse is the outcome of the speaker's choices of structure and ideology.News reports are notunconditionally objective and fair.Under the framework of Halliday's functional grammar,through a critical analysis of Chinese and Western network news headlines concerning Libya incident from the perspective of transitivity,it can be seen that in material process,western press focuses on what the West has done,while Chinese press focuses on what Libya has suffered.In verbal process,Chinese press coversmore news sources and the languages aremore objective.The choices of words in news reports reveal the political groups behind the press and the struggle for power.

critical discourse analysis;transitivity;network news headlines;material process;verbal process

HO-06

A

2095—042X(2013)06-0074-04

10.3969/j.issn.2095—042X.2013.06.018

2013-09-10

王宁 (1982—),女,江苏常州人,硕士,讲师,主要从事语用学研究。

江苏省教育厅2013年高校哲学社会科学基金立项项目 (2013SJB740002);常州大学人文社会科学青年发展基金项目 (2012QN06)