农业技术创新扩散视角下的节水灌溉农业——以甘肃内陆干旱区交替灌溉节水技术示范与推广试点项目为例

2013-09-06王振刘林李凡郭超男

王振,刘林,李凡,郭超男

(中国农业大学 人文与发展学院,北京100193)

随着我国总体经济实力的增强以及东部对口支援西部发展战略的深入推进,国家对西北干旱、半干旱地区的农业生产性投入和生态保护力度逐步加大。在此背景下,如何更好地开展农业节水灌溉技术的推广以促进农业生产的稳定和增长并实现生态环境的良性循环成为西部地区面临的重大课题。一方面,农业技术创新扩散在西北干旱半干旱地区的节水灌溉中得到了应用,但另一方面在农业技术创新扩散过程中技术本身和农户对于高技术的接受程度还存在诸多问题。

目前在国内的相关研究中,更多的是将农业技术创新扩散作为一个 “自上而下”农民被动接受的过程进行分析。在实践过程中,自上而下的被动接受式的农业技术创新扩散模式已经显现出一定不足,主要表现在:高技术的成本较高;农户对于高新技术的接受能力较低;技术创新扩散体制制约等。甘肃内陆干旱区交替灌溉节水技术示范与推广试点项目是农业技术创新扩散理论在西北干旱半干旱地区推广节水技术的重要应用。本文旨在借助参与式发展的视角探讨农民在农业技术创新扩散中的主动性作用,并以 “交替灌溉节水技术”为例对农业技术创新在内陆节水灌溉农业中的应用进行系统性分析。同时根据项目实践过程中出现的问题进行影响因素分析并提出改进建议。

一、农业技术创新扩散理论简介

农业技术创新扩散是一个农业新技术、新理念从源头开始传播并被广大农户采用的过程。[1]技术创新扩散发展的历史可以追溯到上世纪初熊彼特从论证变革对经济非均衡增长和社会发展非稳定性的影响开始,首先提出的技术创新理论。可以说技术创新理论是发轫于经济学领域的,但是随着瑞恩和格罗斯关于杂交玉米扩散的著作发表后,技术创新扩散理论才真正确立了其学术地位[2]。农业技术创新扩散是一个由点到面,由特殊到普遍的过程,它不仅包括新技术的传播应用,也包括新知识的普及和新理念的推行。

国外关于农业技术创新扩散理论的研究主要集中于两点:宏观层面上的技术扩散规律及其影响因素的动态分析,微观层面上的采用者决策过程和不同采用者的行为差异。而国内的农业技术创新扩散理论研究则主要集中于影响技术创新扩散效果的体制性因素分析并提出相关对策。[3]中国农业大学推广与创新研究中心高启杰认为,中国的农业技术创新扩散研究应该更多侧重于体制改革方面,将体制束缚下的更多资源潜质挖掘出来,同时调动农业企业参与农业技术创新扩散过程的积极性[4]。但是国内外关于农业技术创新扩散理论研究更多的是集中于农业新技术、新知识的推广应用,而很少涉及农业发展和生态保护的关系领域。

随着中央关于农业水利和农业科技两个 “一号文件”的出台,我国的农业技术创新扩散实践进入了新的发展时期。但在科技成果转化的过程中,由于参与主体众多,链条复杂,彼此间利益诉求不一致,中国的农业科技成果转化率仅为30%~40%。[5]同时,以经济效益为导向的农业技术创新扩散理念导致了西北干旱半干旱地区面临着经济发展和生态保护的双重压力。为此,香港浸会大学和中国农业大学的专家将参与式发展模式引入到农业技术创新扩散过程中,通过多学科合作和农民参与促进农业技术创新扩散在农业发展和生态保护领域中的良性循环。这是我国农业技术创新扩散新理念的具体实践,对于丰富农业技术创新扩散理论有一定的现实意义。

二、作物根系交替灌溉项目 (PRI)概况

(一)项目背景

甘肃省武威市位于中国西北地区,甘肃省中部,河西走廊的东端,东临省会兰州,西通金昌,南依祁连山,北接腾格里沙漠,气候干旱、少雨。农业是当地的支柱性产业,农业用水基本上是靠雨水和井灌,由于气候变化和常年超量用水,造成生态严重恶化。贫困和生产技术落后,当地农户大多采用大水漫灌,造成水资源浪费和流失。温家宝同志早在2001年时就表示:决不能让民勤成为第二个罗布泊。[6]为了改变这种状况,有效利用水资源,2010年香港浸会大学张建华教授向嘉道理慈善基金会提出项目申请,2011年3月18日获得基金会批准,“甘肃内陆干旱区交替灌溉节水技术示范与推广试点项目(Partial Rootzone Irrigation(PRI)Water Saving Technique Training Pilot Project in the arid areas of Gansu Province)” (简称 PRI项目)于2011年4月16日正式开始实施。到2013年4月,项目已实施2年并进入第3个年度。在农业产区推广农田水利技术,可以较好地控制农业粗放型生产对水资源的不合理利用,提高灌溉效率,提高对水资源的分配和利用效率,降低水资源浪费。[7]国家相关政策也给予重视,2011年“中央一号文件”提出基本建成水资源合理配置和高效利用体系,[8]提出要突出农业科技创新重点,在节本降耗、节水灌溉等方面取得一批重大实用技术成果。[9]

PRI项目主要任务是通过对武威市水技中心及各区县水利系统工作人员的培训提高他们的技术推广能力;在社区层面组建节水技术农民田间学校,培训农户学习和采纳节水灌溉技术;通过小学生节水教育,宣传普及节水知识,改变传统观念,实现节水和扶贫两大目标。[10]

(二)项目具体目标

1.通过推广PRI等其它节水技术的使用节约农业灌溉用水;

2.通过实施参与式教学法和建立农民田间学校的拓展训练,农民将以有效和可持续性的方式教授农民,从而增加培训的成效;

3.在将来建立有效的地方滚动式节水推广体系,建立中国西北干旱区的范例;

(三)项目内容

1.对甘肃省武威市初步拟定的候选村庄进行基线调查,最终选取14个符合条件的试点村庄开展项目;

2.在试点村通过社区动员组建节水灌溉技术农民田间学校;

3.在试点村小学对高年级学生进行环境教育;

4.以中国农业大学石羊河实验站为基地举办 “农民日”,宣传节水技术等。

每年举办一次 “农民日”,由中国农业大学石羊河实验站和武威市水利技术服务中心联合举行,对此感兴趣的农民将免费参观实验站的设施、试验田、实验室和设备。

三、农业技术创新扩散与PRI项目实践

(一)跨领域、跨区域交叉合作推进技术扩散

为打破传统农业技术扩散模式产生的 “条块分割,纵向为主,横向不足”的限制,PRI项目突出了跨领域、跨区域的运作模式。此项目由香港浸会大学提供植物生理学技术支撑,中国农业大学水利与土木工程学院和人文与发展学院分别提供灌溉工程技术支撑和机制创新与保障支撑,内地与香港高校的合作也能起到开拓思维、优势互补的作用。这一模式有效地避免了原有的农业技术创新扩散的弊端,实现了在更大范围和更高层次上的资源整合与利用,充分发挥了学科集群和经验交流的作用。PRI项目加强了香港浸会大学与中国内地的联系和技术支持,为甘肃省武威市农业节水、环境保护和反贫困做出了贡献。为确保项目顺利实施,中国农业大学人文与发展学院及水利与土木工程学院在项目第二年度增加了人员投入,先后投入专家和研究生40人次,比2011年增加8人次。按照项目计划,中国农业大学对当地技术人员提供了包括农业高效节水技术、参与式理论与方法、项目管理、农民田间学校方法及管理、现代推广理论与方法等技术指导。除常规培训外,2013年度中国农业大学针对项目中期调整,加大了对项目实施的监测。同时,中国农业大学石羊河试验站也加大了对项目村的节水试验示范和投入。

(二)重视节水技术扩散源的建设

农业技术创新扩散的技术源建设是推进技术扩散的起点,中国农业大学水利与土木工程学院和人文与发展学院充分利用石羊河流域农业与生态节水试验站的资源优势,在详细考察试验站自然与人文条件的基础上,调动高校技术资源积极建设试验站并取得积极效果。2012年,水技中心投入了大量的人力物力实施该项目,中国农业大学与武威市水技中心合作建设的科研与培训大楼建成并投入使用,并为项目累计配套提供了32PE滴灌主管280m,滴灌管2800m。这些措施都为技术扩散源的建设打下了坚实的基础。

(三)参与式策略促进节水技术扩散

农民在农业技术创新扩散中的主体地位不容忽视,PRI项目在实施过程中始终重视农民的主体作用,使得节水灌溉观念已经深入到当地农户心中,从而为项目的执行和技术的扩散奠定了较好的社会基础。在项目实施初期的基线调查阶段,中国农业大学运用PRA (Participatory Rural Appraisal.参与式乡村评估)的相关方法听取当地农户的意见,并开展KAP(知识、态度、行动)调查,了解农户节水灌溉的知识、态度和行动。在项目实施过程中组织农民参与 “农民日活动”中,通过向农民开放参观石羊河试验站促进农民对节水技术的体验和理解。PRI项目不仅将男劳力作为农业技术创新扩散的主要实践者和知识的传播者,更重要的是注意吸引妇女和儿童参与到节水灌溉技术的扩散过程中。

(四)重视政府部门在技术扩散中的引导作用

农业技术创新扩散在本质上是农业技术推广的过程,目前中国部分地区的农业推广系统面临着 “线断、网破、人散”的问题,这就要求政府部门必须对农业推广这一具有公共性作用的工程进行引导。武威市水技中心在这一过程中充分起到了引导技术创新扩散的作用,将农民 “组织起来”参与到PRI项目中,这也是在短时期内实现农业技术扩散的有效途径。武威市水技中心PRI项目办作为统筹各村实施节水灌溉项目的机构,起到了整合资源,统筹协调的作用,使节水灌溉技术实现了强有力的扩散效应。

(五)创办农民田间学校 (FFS)

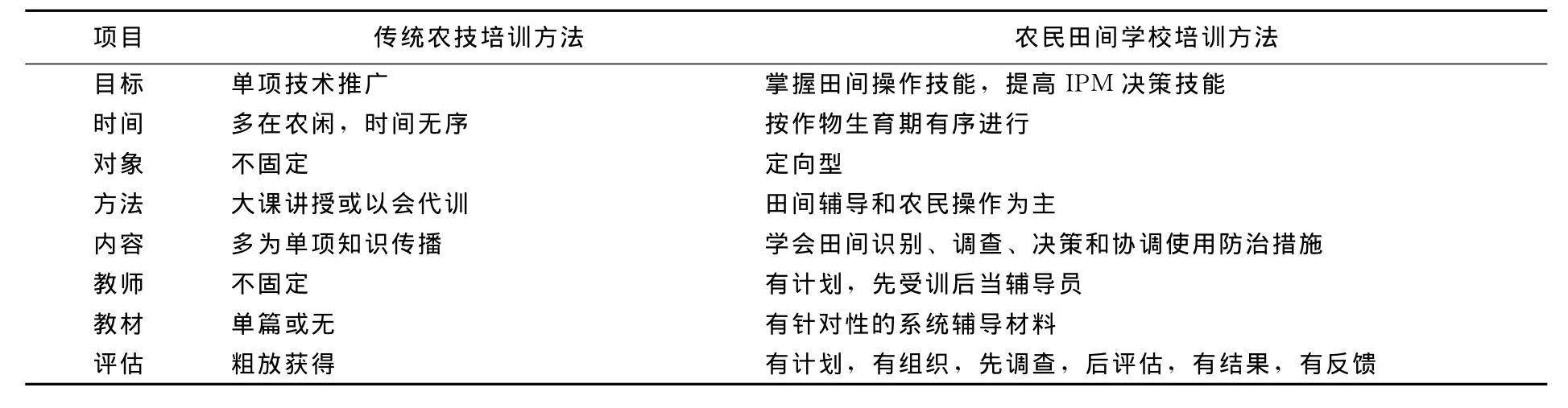

农民田间学校 (Farmer Field School——FFS)起源于菲律宾,农民田间学校是以农民为中心,以田间为课堂,采用非正式成人教育的许多方法,以启发式、参与式的方法在作物整个生长季节进行的农民培训活动。[8]农民田间学校是联合国粮农组织发起的农民参加的田间培训项目。1993年中国开始开办第一所农民田间学校,现在已经到了创新发展阶段。[9]农民田间学校的培训方法突出了参与式学习和成人教育的特点,它与传统的农技培训有很大的不同 (表1)。

表1 农民田间学校与传统农技培训的比较

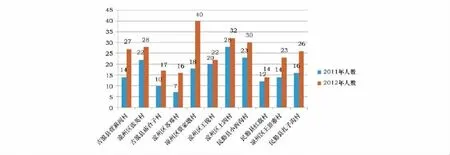

在PRI项目实施过程中,相关机构在项目实施初期就建立了农民田间学校,通过 “组织起来了”的农民参与到农民田间学校的教学与学习中推动隔沟灌溉节水技术的传播。田间学校在实践过程中重视 “农民对农民 (Farmer To Farm-er)”的推广与培训作用,即通过已经学会这一技术的农民带动其他农民推广节水灌溉技术。而在项目实施一年后的评估中表现出来的数据印证了之前的假设:农民田间学校的学员数量增加,项目实施的影响在提升,节水技术的传播范围扩大。

图1 项目试点村参加农民田间学校学员数量变动情况

通过调查发现,农民田间学校对于大多数村庄都产生了比较积极的影响,农民在试验和参与活动当中真正受益,节水、节肥和产量的提升是大多数受访农民关注的重点。农民田间学校成立以来,不仅学员本身受益,其他村民也从中受益,村民对科学种田的积极性有所提高,对使用新技术的热情提升。

(六)低成本、滚动式前进

任何一项农业技术创新技术的推广应用都需要注意技术推广成本的控制和易于推广度的提高,而实现低成本、高效益 (农户经济利益和公共层面上的生态环境效益)的节水灌溉技术是PRI项目实施的重要目标之一。根据项目实施计划,在14个试点村选取部分试验户进行节水技术试验,每个试点村的资金投入为5600元 (包括对贫困户的补贴),每个试验户的资金支持为300元。不难发现,PRI项目实施的成本是低廉的,且农户不需要自行垫付这部分资金,这样就减轻了试验户的部分负担,提高了试验户参与试验的积极性。项目实施过程中通过总结前期经验逐步将试点村范围扩大,采取 “走小步,不停步,滚动发展”的策略,保证了项目实施的稳健性。根据 “甘肃内陆干旱区交替灌溉节水技术示范与推广试点项目”计划,实现更大范围的技术推广是其重要目标,而低成本和滚动式发展是实现上述目标的重要支撑点。

(七)重视妇女儿童在节水技术推广中的作用

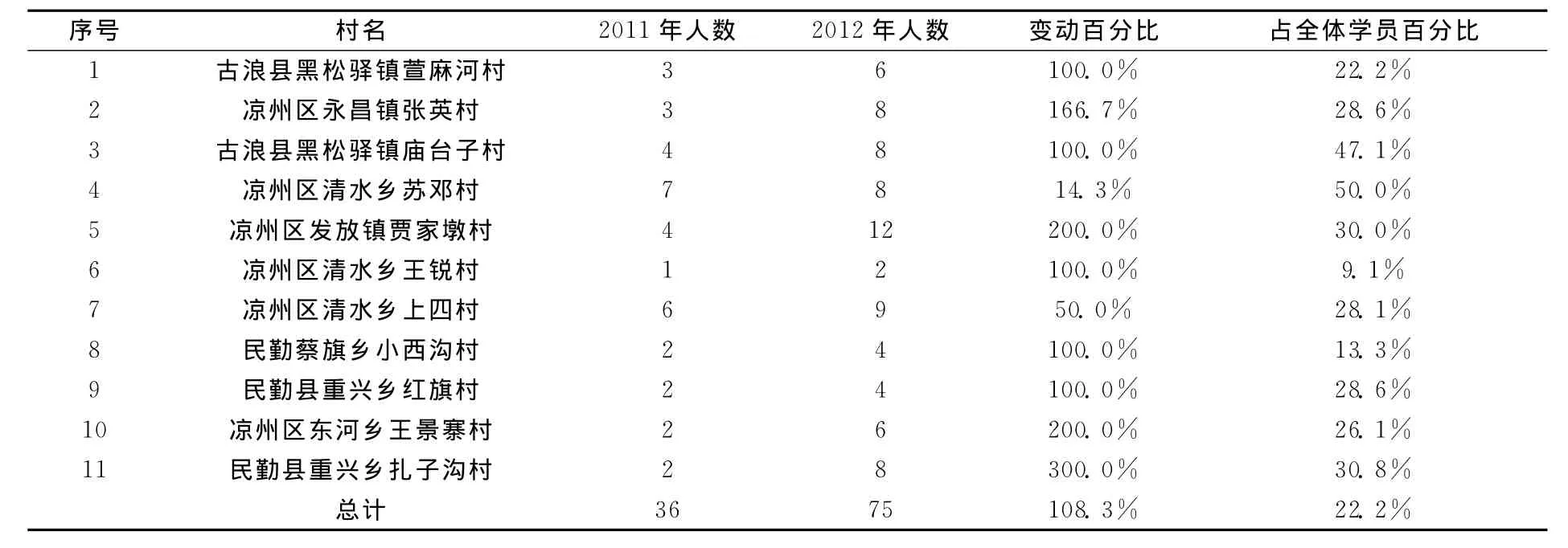

农业技术创新扩散不仅是一个技术性问题,也是一个社会性问题,要实现更大范围和更广层面上的技术扩散就必须将农村中的妇女和青少年纳入到推广体系中。妇女作为一定程度上影响家庭决策的群体更能接触到节水灌溉技术的推广活动,而家庭中青壮年男劳力外出务工也为家庭妇女参与节水灌溉技术的推广提供了机会;青少年作为易于接受新事物的群体更利于节水技术知识的传播扩散,同时农村青少年更有机会接触到农业生产活动,这对节水技术的扩散方式的探索也是有意义的。在农村 “386170部队”现象严重的状况下,引导农村妇女和青少年参与到节水技术扩散过程中是弥补农民接受技术扩散时空不对称的有效方法。2012年农民田间学校中女性学员数量有所增长,女性在农民田间学校当中发挥的作用越来越明显,截止2012年年底,统计的11所农民田间学校的女性学员人数占全体学员人数的22.2%,参与农民开放日的学员中,女性比例也有所提升。

表2 项目试点村女性学员数量及变化

四、PRI项目实践过程中的不足

(一)技术源参与面较窄

PRI项目实施的提出者和技术源建设的主体是香港浸会大学和中国农业大学,相比之下,甘肃省内高校及其他技术资源并未参与到项目建设过程中。这样不仅增加了项目实施的成本,更在一定程度上影响了PRI项目的可持续发展。甘肃省拥有丰富的高校与农业技术资源,它们有能力为节水农业灌溉技术提供智力支撑。同时,当地的农业技术服务推广站也是需要重视的具有地利优势的资源,应该被纳入到PRI项目的实施过程中。但是目前PRI项目并未较好的结合当地资源共同推进节水灌溉技术的创新扩散。

(二)校地合作不紧密

农业技术创新扩散是一个技术推广应用的过程,高校的技术等智力资源的转化必须借助于地方部门的协助。在PRI项目实施过程中,我们发现,高校拥有较为强大的技术资源,而地方政府则对项目实施地的风土人情等较为了解。经过两年的实践,西北干旱半干旱地区农业节水灌溉技术得到了较好的推广,农业技术创新扩散机制得到了发展,这与扩散源——石羊河试验站——的试验和推广是密不可分的。但是项目实施过程中也出现了部分问题,尤其是高校与地方在空间间隔上的客观现实制约了信息较为准确地传递和沟通。这就需要校地合作模式进行调整以适应逐渐扩大的项目实施范围。

(三)节水技术的覆盖面较小

作为农业技术创新扩散的具体应用,PRI项目推行的是 “低成本,滚动式”发展。但是项目实施到第三个年度后,试验村数量仍为14个,而尚未实现整村推进和区域性推广。这一方面由于技术的高端使得技术的接受度较低,另一方面则由于PRI项目实施主体对大规模推行技术扩散存在不同看法。但这种试点村的推广模式已经相对成熟,具备了大规模推广的经验积累,适时扩大节水技术覆盖面是一个必然趋势。

(四)当地政府对PRI项目后期支撑不足

作为在干旱半干旱地区实施的节水灌溉技术,当地政府逐步承接项目并促进其持续进行是农业技术创新扩散的必然要求。但目前项目实施的主要资金来源为香港嘉道理基金会,当地政府的主要任务仍旧停留在组织和引导农户阶段,而未就项目的可持续发展做好充足的资金和人才准备,这就直接制约了节水灌溉技术推广工作的后续进行。

(五)农业产业结构与节水灌溉技术不协调

受一家一户农业经营方式的制约,农业节水灌溉技术的推广并非一帆风顺,要实现更低成本和更高收益就必须走规模化道路,但是由于农业生产标准化程度不一,农业节水灌溉技术在实施时容易产生尴尬的问题:不同作物对不同的技术设施要求不同,难以实现标准化,没有标准化就难以进一步降低成本。各种作物的滴灌方式不同,滴灌设施却是同一标准,难免出现 “肠梗阻”现象。[10]

(六)被动接受式技术扩散仍旧存在

PRI项目已经在很大程度上实现了参与式节水技术创新扩散,农户接受节水灌溉技术的主动性相对提高。但是受制于传统技术推广惯性的影响,被动接受式技术扩散仍然不时出现在项目实施的过程中。农民的主动性潜力仍有很大的空间需要挖掘,这也是实现PRI项目目标的重要保证。

五、完善农业节水灌溉技术扩散模式

(一)扩大技术来源的覆盖面

目前PRI项目主要由香港浸会大学、中国农业大学和武威市水技中心联合实施,在下一阶段的技术创新扩散周期中可以逐步增加技术来源的覆盖面,尤其是要注重提高甘肃省本地高校的参与度。这是因为一方面当地高校对当地的社会经济条件更加熟知,便于项目后期工作的开展;另一方面,当地高校参与PRI项目也符合项目实施的初衷,即 “持续发展”的目标,当地高校的参与也能为项目的可持续发展提供便捷可行的技术支持。

(二)加强校地合作

加强校地合作不仅需要提高当地政府和香港浸会大学与中国农业大学协调的紧密程度,更重要的是要将甘肃省内高校资源纳入到PRI项目实施过程中。一方面合理调整校地信息交流机制,打破校地合作的时空制约;另一方面要引导地方政府提高与当地高校的合作程度,以逐步实现当地高校作为PRI项目主要技术支撑点的目标。同时可以尝试以香港浸会大学、中国农业大学和兰州大学或甘肃农业大学联合实施PRI项目的形式加强高校间的合作,以增强技术的全面性。

(三)逐步实行节水技术的整村推进

目前PRI项目主要是在14个试点村进行试验并小规模推广,经过两年 (2011年4月~2013年4月)的试验和节水技术的扩散传播,PRI项目已经初步具备了在部分村庄进行整村推进的基础。因为农业技术创新扩散的最终目标是实现技术的滚动式推广并服务于农业生产和生态环境的保护,小规模的试验和推广并不能实现经济学上的规模效应,也制约着当地生态环境保护工作的进行。在下一阶段的技术扩散周期中,可以选取试验效果相对较好的村庄进行整村推广的试点工作,以求集中资源实现更高层次上的节水灌溉技术推广。

(四)加强政府部门对技术扩散的支持

农业技术创新扩散本身与其他行业技术扩散的不同之处是其效应的公共性相对更大,这是由农业的公共性决定的,农业技术创新扩散依附于农业生产也就决定着其本身的公共性。作为一个具有公益性质的项目,民间资本不可能大规模地持续投入,这就要求政府部门及时发挥其作为公共部门的作用,以缓解民间力量的压力,逐步实现接力棒的顺畅传接。政府部门可以起到资源整合、引导农民和机制协调的作用,而民间力量与高校可以继续提供技术支撑,逐步转变两者的角色。

(五)技术扩散与调整农业产业结构协调推进

从实践经验来看,适合PRI项目节水灌溉技术的农作物主要是马铃薯、玉米和果树类。要实现更大程度上的经济收益就必须逐步调整农业产业结构,一方面走规模化道路,以规模化带动产业化,实现规模效应;另一方面发展附加值更高的农作物种植,如苹果、无花果等。这是实现增加经济效益和保护生态双重目标的重要步骤。

(六)逐步提高农户对技术扩散需求的主动性

农户是农业技术创新扩散的主体和主要受益者,在PRI项目实施初期,当地农户更多地是以一个被动接受者的身份参与到节水灌溉技术的扩散中。在下一周期的技术扩散中要提高农户对节水灌溉技术需求的主动性,变 “被动接受”为“主动要求”,这是保证项目可持续发展的关键所在,也是实现西北干旱半干旱地区节水灌溉技术良性循环扩散的必由之路,只有这样才能从 “人的角度”改变西北地区恶劣的生态环境,促进农业与生态保护的协调发展。

六、结束语

农业技术创新扩散是一个循序渐进的过程,其目标是实现农业技术在农业生产和生态环境保护领域的推广应用,并能促进两者协调发展,取得综合效益的最大化。甘肃内陆干旱半干旱地区交替灌溉节水技术示范与推广试点项目作为民间力量与政府部门合作开展的农业技术推广项目,在实施的过程中已经显示出其较强的技术扩散模式,在实现农业节水灌溉方面取得了较大的成果。但是在实践过程中,技术的高端性与农户的接受度之间、地方政府与项目实施主体角色转换之间、技术适应性与农业产业结构调整之间、试点村与整村推进之间等方面还存在很多问题亟待解决。在项目下一轮实施过程中需要就上述问题进行针对性解决,以真正实现 “滚动式节水推广体系,建立中国西北干旱区节水项目范例”的目标。

[1]刘笑明.农业技术创新扩散的影响因素及其改进 [J].中国科技论坛,2007(5):50-53.

[2]金指基著,林俊男,金全名编译.熊彼特经济 (第1版)[M].北京:北京大学出版社,1996:80-15.

[3]卫明凤.农业技术创新扩散理论的发展综述 [J].中国科技信息,2005(16):24.

[4]高启杰.农业技术创新发展的国际经验及趋势 [J].世界农业,2004(1).

[5]黄家章,李思经.农业科技传播在我国农业科技成果转化中的应用 [J].安徽农业科学,2010(17):9250-9251,9341.

[6]中央政府门户网站.温家宝考察纪实:决不能让民勤成为第二个罗布泊 [EB/OL].(2007-10-02)[2013-04-10].http://www.gov.cn/ldhd/2007-10/02/content_767479.htm.

[7]杨廷珍.农田水利节水技术的发展探讨 [J].黑龙江科技信息,2011(35):137.

[8]中央政府门户网站.政策解读:2011年中央一号文件为何锁定水利 [EB/OL].(2011-02-09)[2013-04-10].Http://www.gov.cn/jrzg/2011-02/09/content_1800056.htm.

[9]中华人民共和国农业部.中共中央、国务院印发 《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》[EB/OL].(2012-02-15)[2013-04-10].Http://www.moa.gov.cn/ztzl/yhwj/zywj/201202/t20120215_2481552.htm.

[10]香港浸会大学,中国农业大学,武威市水利技术综合服务中心.甘肃内陆干旱区交替灌溉节水技术示范与推广试点项目2012年度评估报告 [Z].2013.1:2.