融合与非融合杂交技术在多节段颈椎前路手术中的应用

2013-09-04牛云飞何大为石志才安晓飞白玉树李明

牛云飞,何大为,石志才,安晓飞,白玉树,李明*

(1.第二军医大学长海医院骨科,上海 200433;2.江苏省中医院内分泌和骨代谢科,南京 210029)

颈椎前路减压植骨融合术(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)自20世纪50年代问世以来,由于能够取得可靠的临床效果,已成为颈椎病及颈椎间盘突出症最经典的手术方式[1,2]。然而,长期研究结果发现,随着融合节段的增加,颈椎融合术后邻近节段退变的发生率显著增加,这已成为影响手术效果的一个重要因素[3,4]。多节段退变伴椎间盘硬化、骨赘增生的颈椎病单纯采用非融合技术常不能够取得可靠的减压效果,多节段融合又容易发生邻近节段退变及轴性痛等并发症,影响远期疗效。2008年1月至2012年1月,我们对18例需要进行多节段减压的颈椎病,采用重要责任节段融合与次要责任节段非融合的杂交技术进行治疗,效果满意,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组18例,其中男11例,女7例;年龄28~52岁,平均36.7岁。术前病程6~72个月,平均24.8个月。18例中,脊髓型颈椎病8例,神经根型颈椎病3例,混合型颈椎病7例,其中2例颈椎病合并颈椎先天性畸形。

影像学检查:所有患者术前均行颈椎正侧位、颈椎过伸过屈位、颈椎三维CT、颈椎MRI检查。确定颈椎的生物力学稳定性、椎体后缘有无骨赘、后纵韧带、椎间盘有无钙化。受累 2 个节段5 例(2 例为 C3~4、C5~6;2 例为 C4~5、C5~6;1 例为 C5~6、C6~7),3 个节段 11 例(4 例为 C3~4、C4~5、C5~6;5例为 C4~5、C5~6、C6~7;2 例为 C3~4、C5~6、C6~7),4 个节段 2例(C3~4、C4~5、C5~6、C6~7)。术前颈椎 JOA 评分平均 9.8分(7~12分)。

1.2 手术方法 采用颈前路横行切口,逐层显露至椎前筋膜、椎间盘及两侧颈长肌。用短平头针插入椎间隙电透定位。先取进行融合的椎间盘,尖刀切开纤维环,摘除髓核,在融合节段的上下椎体安装Caspar撑开器,撑开椎间隙。如融合节段为椎间植骨融合,颈椎刮勺刮除终板软骨,椎板钳咬除残余纤维环、髓核。显露底部的后纵韧带及两侧钩椎关节,以1、2号薄枪钳咬除相邻椎间隙后缘骨赘,钝性小钩子游离后纵韧带与硬膜,咬除后纵韧带、硬化突出椎间盘、骨赘等致压物,测量椎间宽度和深度,生理盐水冲洗,明胶海绵止血,打入椎间融合器;如融合节段需要行椎体次全切,则椎间隙处理后,逐层咬除椎体,宽度至双侧颈长肌,对钩椎关节及椎体后缘增生的骨赘进行减压,生理盐水冲洗,明胶海绵止血后,测量上下椎体终板间宽度,裁剪合适长度钛网,中间植骨后打入减压槽,选择合适长度的颈前路钢板,塑形后固定于次全切的椎体两侧。然后取进行非融合的椎间盘,Caspar撑开器撑开椎间隙,采用前述的方法处理椎间盘,去除后纵韧带、突出的椎间盘、硬化骨赘等致压物,测量椎间宽度和深度,打入试模,透视椎间盘宽度和深度合理后,生理盐水冲洗,明胶海绵止血,打入颈椎非融合装置(颈椎动态稳定器为美国Paradigm Spine生产;ACDF为美国Synthes生产),透视位置满意后,再次生理盐水冲洗,切口止血,放置负压引流球,逐层缝合。

本组所有患者非融合间隙均为1个,2个节段受累者均选用 C5~6进行非融合;3 节段受累者中,C3~4、C4~5、C5~6受累者 C3~4非融合 1 例,C5~6非融合 3 例;C4~5、C5~6、C6~7受累者 C4~5非融合 2 例,C6~7非融合 3 例;2 例 C3~4、C5~6、C6~7受累者选用C3~4非融合;4个节段受累者中选用C3~4和C6~7非融合各1例。

术后24~48 h拔除引流管,常规使用甘露醇8 h/次脱水1~2 d,地塞米松抗炎消肿3~5 d,72 h内抗生素预防感染。术后第3天带颈托下地活动,未行椎体次全切者颈托制动3周,行椎体次全切者颈托制动6周。

1.3 疗效评定 术后第3天及1、3、6、12个月复查颈椎正侧位、过伸过屈位X线片。每3个月进行门诊复查随访或电话随访。采用JOA评分[5](17分法)和颈椎功能障碍指数[6](neck disability index,NDI)评价颈脊髓功能,手术疗效评定采用Odom颈椎病手术疗效评价标准[7]。采用SPSS 11.0进行统计分析,统计方法采用配对比较t检验,显著性水平为P<0.05。

2 结 果

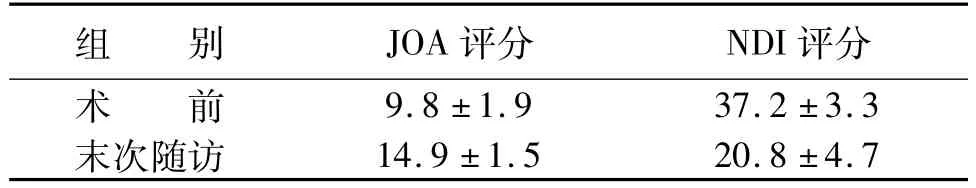

本组术后未出现喉头水肿、伤口血肿、切口感染、声音嘶哑等术后早期并发症。患者神经症状显著改善,术后第3天X线摄片示内固定位置良好,其中3例女性患者停用激素后出现一过性颈神经根性症状加重、乏力等激素依赖症状,甘露醇脱水消肿及休息后好转。18例患者术后平均随访22.9个月(15~42个月),所有患者临床症状缓解明显、脊髓及神经压迫症状不同程度改善,其中1例颈椎动态稳定器非融合节段发生融合,余非融合节段活动功能良好。所有患者未出现钛网下沉、假体松动、融合节段假关节形成、颈椎反屈及二次手术。融合节段术后平均融合时间5.2个月(3~9个月),JOA评分由术前平均9.8分(7~12分)上升至术后平均14.9分(12~17分),神经功能改善率达70.8%。末次随访时JOA评分、NDI评分与术前比较差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。按Odom标准评定手术效果,优10例,良5例,尚可3例,优良率83.5%。典型病例手术前后影像学资料见图1~3。

表1 18例患者手术前后JOA评分及NDI评分比较(s,分)

表1 18例患者手术前后JOA评分及NDI评分比较(s,分)

组 别 JOA评分 NDI 评分术 前14.9±1.5 20.8±4.7 9.8±1.9 37.2±3.3末次随访

3 讨 论

3.1 颈前路融合与非融合杂交技术的选择依据 自20世纪50年代Smith-Robinson及Cloward首创颈椎前路手术治疗颈椎病以来,尽管手术方式进行了多次改良,颈椎前路减压融合术(anterior cervical decompression and fusion,ACDF)一直被认为是治疗颈椎退变性疾患的“标准术式”。文献报道前路植骨融合率达92% ~100%[8],症状改善率达70% ~90%[9]。然而,随着应用的增加,尤其是多节段颈椎病,长节段融合出现的邻近节段退变、轴性症状等并发症已成为影响手术疗效的一个重要因素[10]。

图1 术前影像学资料显示为脊髓型颈椎病

图2 C4~5、C5~6植骨融合钢板内固定 +C6~7人工椎间盘置换术后正侧位片

图3 术后15个月复查X线片示非融合节段活动良好

颈椎前路非融合技术是针对融合技术的局限性发展起来的一种治疗理念和技术。据文献报道,颈椎前路非融合技术治疗的优良率达80%以上[10]。目前认为,颈椎非融合技术的指证为:脊髓型颈椎病、神经根型颈椎病、颈椎间盘突出需要前路减压者,造成脊髓或神经根损害的原因以退变、突出等软性压迫为主,不伴有明显骨性压迫,同时椎间隙屈伸活动良好、不存在明显椎间隙狭窄、节段性不稳者[11]。椎间盘严重退变造成的椎间隙明显狭窄、节段屈伸活动范围明显减小者及严重骨质疏松症、严重颈椎不稳、创伤、肿瘤、炎症等则是非融合技术的手术禁忌证[7]。

对于多节段颈椎病,临床上多采用多节段单间隙减压椎间融合术、多个椎体次全切植骨融合术或单个椎体次全切结合单间隙减压融合术。由于术中多个节段进行了减压融合,术后颈椎活动时邻近节段受到更多的应力,邻近节段退变发生率则显著增加[3,4],而此类患者又不完全适合多节段全部采用非融合技术。针对此类患者,本组探索了颈椎融合与非融合杂交的治疗方式。此方法有利于发挥两种技术各自的优势,尽可能减少融合节段,对不同退变程度的颈椎节段进行个性化治疗,有助于避免术后邻近节段的退变。本组应用结果表明,采用融合与非融合组合使用,通过减少融合节段,有利于避免术后邻近节段退变及轴性症状的发生。本组平均随访22.9个月,所有患者临床症状缓解明显、未出现颈部疼痛等邻椎病的症状,表明杂交技术是治疗颈椎退行性疾病的一种安全、有效的手术方式,能够兼顾颈椎稳定和运动,短期随访效果良好。

3.2 颈椎前路杂交技术的手术要点 颈前路杂交技术目前是一种尚处于探索阶段的手术,只有有限的文献报道了此种手术方式。因此,手术指证的选择要严格掌握。本组非融合节段的选择指证与文献报道的颈人工椎间盘的手术指证相同,合并的严重退变、突出、硬化椎间盘及伴有明显骨赘的节段则选择颈椎融合术。具体应用中有以下注意事项:a)术前全面的影像学检查:颈椎动力位明确颈椎各节段活动度,避免对严重狭窄、椎间活动度明显降低及不稳的椎间盘进行非融合,三维明确责任椎间盘有无钙化、狭窄、椎体后缘骨赘形成,MRI确定进行融合及非融合的节段;b)术中融合及非融合节段彻底的减压:这是症状得以彻底缓解的根本保证,融合方式的选择应以保证手术效果为前提;c)非融合节段邻近椎体采用钢板固定时,钢板不可太长,以便为非融合节段与钢板发生撞击;d)术中一般先处理融合节段,再处理非融合节段,先处理重度压迫的节段有利于避免继发性损伤;e)由于非融合与融合同时进行,术后颈托固定时间应适当延长,去除颈托后早期避免剧烈活动,本组未行椎体次全切者一般颈托制动3周,次全切者颈托制动6周。

颈椎病多节段融合手术中选择性组合使用非融合技术,能够减少融合节段,为预防邻近节段退变提供了一种可行的选择。本组短期应用效果显著,远期效果有待长期随访研究。

[1]Hetdecke V,Ramov NG,Marx T,et al.Outcome in cloward anterior fusion for degenerative cervical spinal disease[J].Acta Neurochir,2000,142(3):283-291.

[2]Sampath P,Bendebba M,Davis JD,et al.Outcome in patients with cervical radiculopathy,prospective multicenter study with indepentent clinical review[J].Spine,1999,24(6):591-597.

[3]Eck KR,Lenke LG,Bridwell KH,et al.Radiographic assessment of anterior titanium mesh cages[J].J Spinal Disord,2000,13(6):501-510.

[4]Emery SS,Fisher RS,Bohlman HH.Three-level anterior cervical discectomy and fusion[J].Spine,1997,22(22):2622-2655.

[5]Yonenobu K,Wada E,Tanaka T,et al.Japanese orthopaedic association cervical myelopathy evaluation questionnaire(JOACMEQ):Part 2.Endorsement of the alternative item[J].J Orthop Sci,2007,12(3):241-248.

[6]Vernon H,Mior S.The Neck Disability Index:A study of reliability and validity[J].J Manipulative Physiol T-her,1991,14(7):409-415.

[7]Quan GM,Vital JM,Hansen S,et al.Eight-year clinical and radiological follow-up of the Bryan cervical disc arthroplasty[J].Spine(PhilaPa1976),2011,36(8):639-646.

[8]Kaiser MG,Haid RW,Subach BR,et al.Anterior cervical plating enhances arthrodesis after discectomy and fusion with cortical allograft[J].Neurosurgery,2002,50(2):229-238.

[9]Joseph T,King J,John JM,et al.Multimodal assessment after surgery for cervical spondylotic myelopathy[J].J Neurosurgery,2005,2(5):526-534.

[10]Kim SW,Limson MA,Kim SB,et al.Comparison of radiographic changes after ACDF versus bryan disc arthroplasty in sigle and bi-level cases[J].J Eur Spine,2009,18(2):218-231.

[11]孙宇,潘胜发,张凤山,等.颈椎人工椎间盘置换术治疗颈椎间盘疾患的早期临床观察[J].中国脊柱脊髓杂志,2006,16(2):85-89.