苏州建筑的低碳实践研究——以一科(苏州)大厦为例

2013-08-28朱浩

朱浩

(一科城市投资发展有限公司,江苏 苏州 215009)

1 引言

纵观国内外都有对于美好家园的追求,国内各个朝代文人雅士造园修亭、游憩赏玩;国外 “人诗意地栖居于大地”的美好愿景[1]。人类文明史也就是人类从古至今对环境、生态及居住家园的理想建构和实践探索的过程。

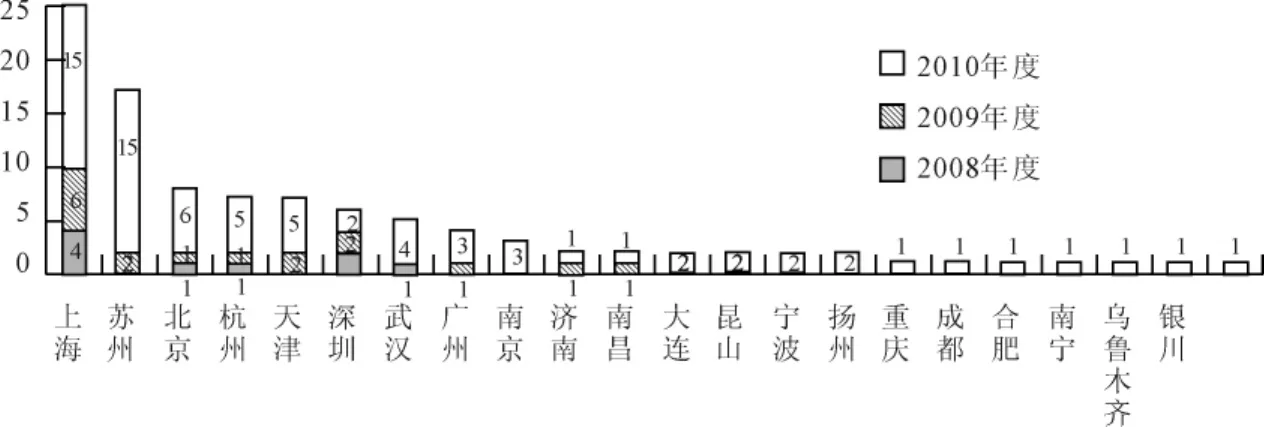

20世纪80年代以来,欧美、日本等发达国家纷纷提出了绿色建筑、生态建筑等概念,并相继开展了适应各自国情的绿色建筑实践。从20世纪90年代起,绿色建筑概念引入了中国,形成了广泛共识[2]。尤其是2005年以来,在中国政府的推动和社会各界的参与下,通过认证的绿色建筑数量逐年递增。各项统计数据均显示,我国绿色建筑和建筑节能事业已实现了一个巨大的飞跃[3]。

享有“人间天堂”美誉的苏州,伴随着近年来的跨越式发展,已逐步成为长三角地区重要的中心城市之一。苏州不仅在经济、社会、创新等方面跻身全国前列,在绿色建筑的建设方面,也进行了低碳示范性的探索和实践[4]。

图1 全国各城市的绿色建筑(标识项目)数量统计[4]

本文以苏州高新区一科城市投资发展有限公司的标杆性绿三星建筑——“一科(苏州)大厦”为例,探讨苏州本土绿色建筑的低碳设计理念及其所应用的相关创新技术,以期对绿色建筑的实践提供借鉴。

2 绿色建筑的内涵、特征及发展

2.1 定义及内涵

何谓“绿色建筑”?人们一般层面的理解认为,绿色建筑有别于普通建筑的钢筋、水泥或其他材料塑造的建筑体,有着较为“绿色”生态的平面布局和立面装饰。如逐渐应用广泛的立体绿化、屋顶花园等做法。

除上述的狭义定义,国内外的学术界更推崇绿色建筑更广义的内涵理解,即绿色建筑不仅仅是表面装饰的“生态绿色”,而是指建筑对环境无害,能充分利用环境自然资源,并且在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的建筑[2]。也有学者定义“绿色建筑”是能够为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动的空间,同时在建筑全生命周期中实现高效率地利用资源、最低限度地影响环境的建筑物[5]。因此在广义的界定下,绿色建筑又可称为可持续发展建筑、生态建筑、回归大自然建筑、节能环保建筑等。

本文参照2005年建设部公布的《绿色建筑评价标准》(征求意见稿)中的定义:绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

2.2 特征和标识

2.2.1 绿色建筑特征

(1)节约资源与减少污染。绿色建筑是追求自然、建筑和人三者之间的和谐统一,并且符合可持续发展要求的建筑。节约资源和减少污染是绿色建筑的目的,也是最主要的特征之一。包括建筑节能、空间节地、建造节材、能耗节水和垃圾分类几大方面。

绿色建筑的设计应该采用新的节能标准,尽可能节省外来能源。同时采取综合的节能措施,如屋顶安装太阳能光电板、社区雨水收集进行再利用、垃圾的无害化、资源化和减量化处理等措施。同时尽可能节约利用土地,摒弃盲目地追求建筑的高度、大面积的玻璃幕墙等建筑手段,真正实现节能减排的目的[6]。

(2)弹性设计与功能复合。建筑的弹性设计,是“绿色建筑”的另一原则,包括功能的灵活性、改、扩建的可能性和风格的适应性。绿色建筑需要充分考虑设计时的灵活性,在前期的规划中留有足够的余地,以适应将来改、扩建的可能。风格的适应性也需要与“绿色建筑”所倡导的可持续发展相契合。可结合当地的人文历史,当下的新技术、新手段,创造性地发掘传统的建筑语言,设计出一种更持久的、具有更大的适应性的建筑风格[2]。

(3)创造健康舒适的环境。通过建筑与街道的关系,与周边建筑、环境的协调,创造出舒适的公共空间。建筑的室内环境营造方面,通过建筑的自然采光、自然通风、室内的绿化营造,形成良性的完整体系,同时尽量减少使用人工合成材料,充分利用阳光、自然通风等资源,节省能源,为居住者创造一种接近自然的感觉。

2.2.2 绿色建筑的标识

上述绿色建筑的特征为绿色建筑的充分条件,但并非必要条件。只有通过相关测评机构对建筑的设计与实际性能进行评估,颁发绿色证书予绿色建筑,才能作为绿色建筑的评定和最终标识。

2006年6月,建设部颁布实施了中国的《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006),这是结合中国国情的首部有关绿色建筑的国家标准。随后又公布了《绿色建筑评价技术细则》,并通过全国绿色建筑创新奖、“双百工程”及“绿色建筑十佳设计方案”等活动在全国大力推广绿色建筑。我国《绿色建筑评价标准》将绿色建筑分为“★”一星级、“★★”二星级、“★★★”三星级三个等级,不仅可以使绿色建筑从一个专业术语转变为建筑项目管理的一般流程,而且有效取缔了冒牌绿色建筑的生存空间[3]。

表1 划分绿色建筑等级的项数要求(公共建筑)

2.3 发展与实践

20世纪90年代以来,绿色建筑的概念被首次引入我国的建筑界。以节约能源与资源,保护环境,与自然和谐共生为宗旨,绿色建筑所提倡的节能环保生活被越来越多的中国建筑学者所接受[7]。1996年“绿色建筑体系研究”被国家自然科学基金会列为“九五”计划重点资助课题。

21世纪以来,随着全球对节能环保的重视,“绿色建筑”已经成为当前建筑的主流发展方向[8,9]。《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》、《国家康居示范住宅小区建设要点与技术导则》、《中国生态住宅技术评估手册》、《绿色建筑评价标准》、《绿色建筑评价标识实施细则》等的陆续出台,因地制宜地推动我国绿色建筑的健康发展是构建以低碳为特征的建筑体系的重要举措,必将对我省两型社会建设产生积极的促进作用[2]。

除了理论和规范的出台,我国大城市如北京、上海、深圳、杭州等地正在积极开展适合自己的绿色建筑关键技术体系的研究和应用。北京奥运会水立方、2010年世博会城市最佳实践区“沪上·生态家”和世博演艺中心、深圳市华侨城体育中心扩建工程、杭州绿色建筑科技馆、中国杭州低碳科技馆等年度全国绿色建筑示范项目[10],将成为我国绿色建筑理论应用、技术展示和后续研发的平台。

3 苏州绿色建筑及一科(苏州)大厦的建筑实践

3.1 苏州绿色建筑概况

一科(苏州)大厦项目集商业与写字楼一体的绿色科技生态创意中心,内设开敞办公室、研发实验室、绿色产品展示区、绿色生活商业区,打造苏州市展现绿色科技建筑理念与特征的绿色科技示范项目。绿化设计“点、线、面”相结合,立意创造一个优雅宜居、自然和谐并具有独特风格和市场竞争力的高品质楼宇。

项目贯彻“生态建筑”理念,严格按不低于绿色建筑评价标准(GB/T50378-2006)的三星标准进行设计,严格控制相关指标,整合各方面资源,进行综合规划设计,力求打造绿色生态公共建筑,突出项目亮点,实现技术创新。

3.2 一科(苏州)大厦的建筑实践

3.2.1 周边及区位

一科(苏州)大厦位于高新区狮山街道南端。东侧至明星村工商实业公司西侧边线;南侧至明星村工商实业公司北侧边线;西侧至运星物流东侧边线;北侧至向阳路南侧边线。规划总用地面积约7330.7m2。

3.2.2 功能及业态

本项目在业态上需要满足绿色低碳的需求,包涵“科技生态-人文生态-商业生态”三层含义。首先,一科(苏州)大厦的定位为绿色、科技、应用技术生态办公楼,因此主要引进入驻对象为绿色、低碳、科技建筑区域代理商、设计单位、研发机构、绿色建材(技术)供应商,并设绿色、低碳的研发中心区域;其次,需要创造人文生态的空间,倡导生态、人文生活方式,入驻如会所、高端精致生活展示馆等;第三,打造商业生态空间,根据入驻人员的基本要求、配套安排倡导绿色健康生活理念的高档商业场所。

图2 项目整体及外立面效果示意

3.2.3 景观及绿化

本项目在设计中结合建筑内外环境及绿色建筑理念,采用以下措施。首先,一科(苏州)大厦的首层地面绿化结合架空内庭水景湿地园林再配以屋顶绿化、既符合景观要求,又满足节能要求。其次,利用通天的中庭和底层开放架空空间创造自然通风系统。尤其是办公部分的空间景观组织,设计将八个方形空间呈不规则的组合一起,各空间链接处有通风空隙,再结合中庭,保证了良好的通风。第三,外墙设计绿色垂吊植物除遮阳外更提供了富含氧气及负离子的新鲜空气,创造宜人的使用环境。

图3 项目外墙垂直绿化示意

3.2.4 技术经济指标

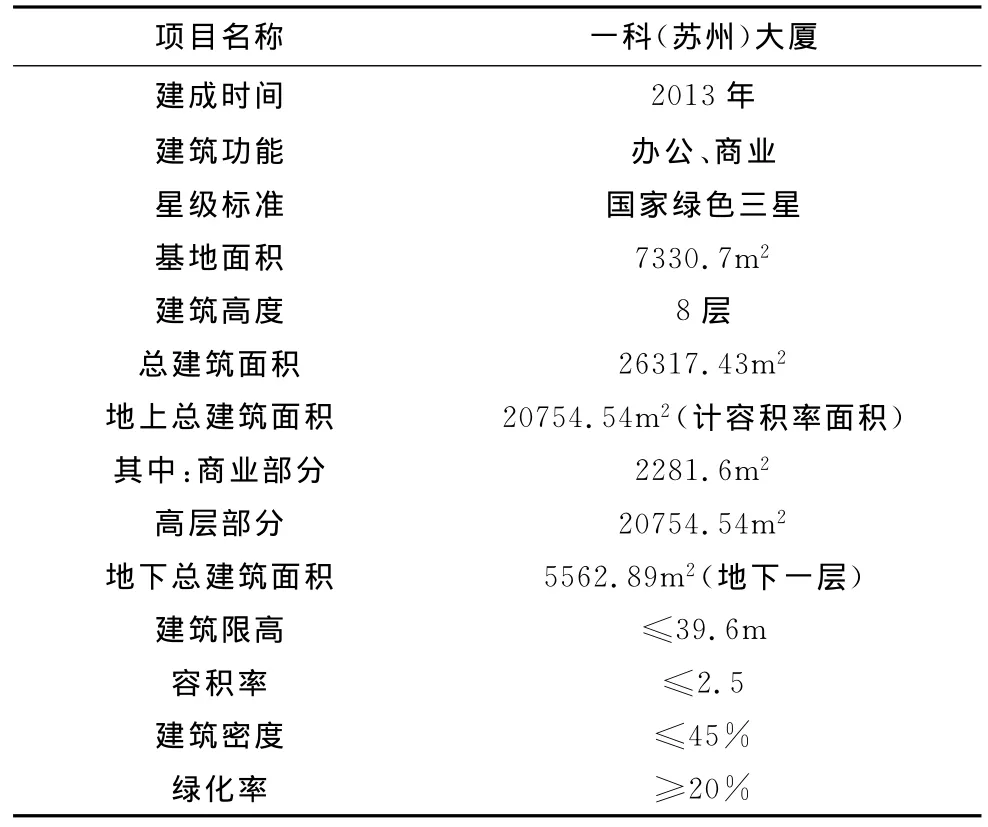

本项目是苏州高新区着力打造的标杆性绿色三星建筑。项目总占地面积约为7330.7m2,建筑占地面积2760m2,地上建筑面积为20754.54m2,地下面积5562.89 m2。建筑地上共8层,其中1层为内庭水景湿地园林,2~6层为办公区,8层用作高档商务用房,周边环境良好,市政配套设施完备。各项技术经济指标如表2所示。

表2 项目概况和相关技术经济指标

3.2.5 节能技术措施

本项目通过地源热泵、全新风系统-全热回收系统、绿化、透水地面、外墙保温系统-外遮阳系统、节能灯具、节水器具、雨水收集系统、节水喷灌、地下车库日光照明系统、智能化系统、自动监控系统、分项计量、CO2浓度监测系统、可再循环材料利用、室内装修、光伏发电和能量回馈电梯等17项成熟绿色节能新技术的应用,达到绿色节能的目的(图4)。

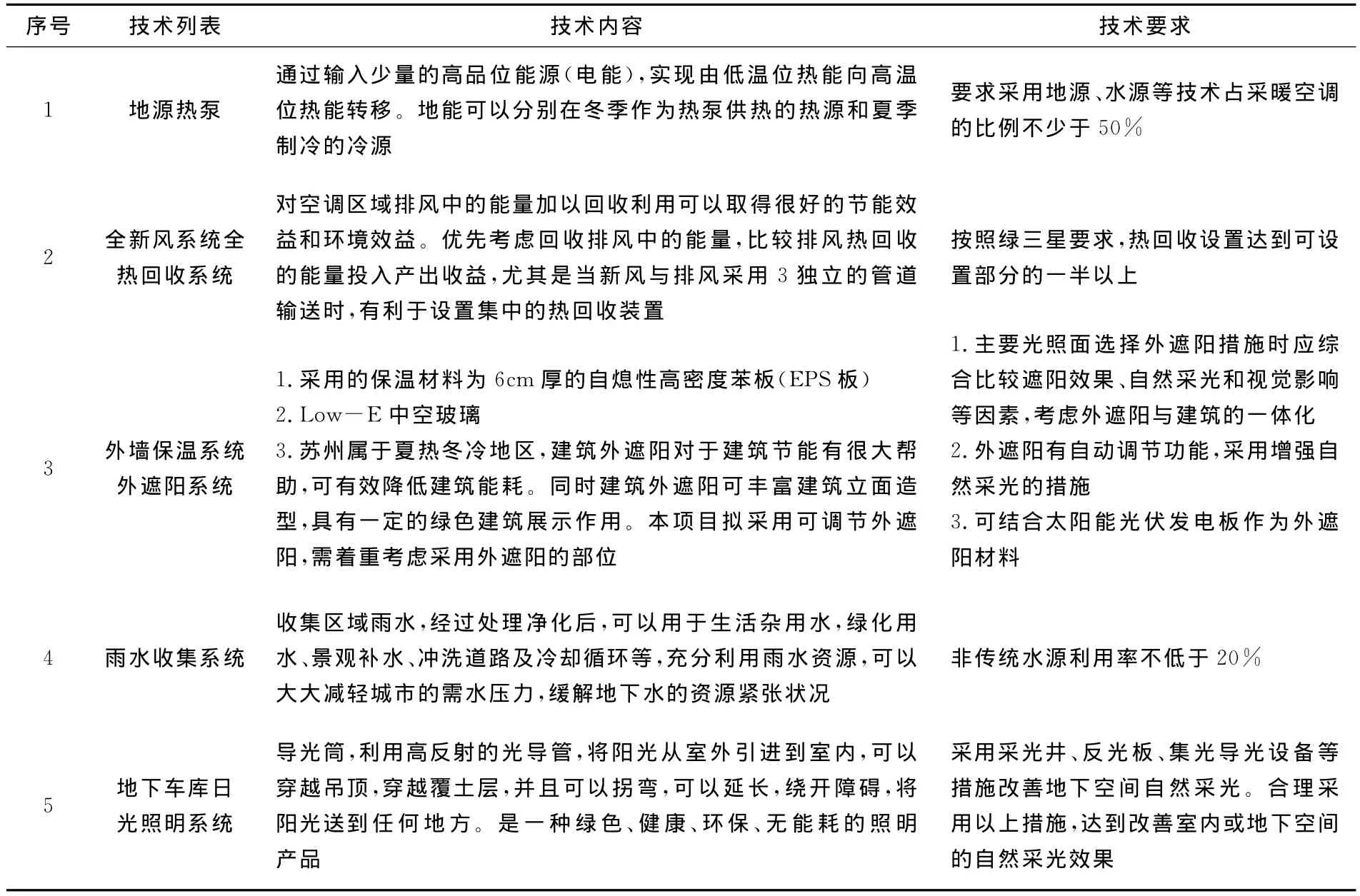

下文将结合17项技术创新中的5项,进行描述说明。选取的5项绿色节能新技术的应用为:①地源热泵,②全新风系统-全热回收系统,③外墙保温系统-外遮阳系统,④雨水收集系统,⑤地下车库日光照明系统(表3)。

(1)地源热泵。按照本项目所在地的气候特点,空调系统能耗在建筑总能耗中占有较大的比重,结合国家政策趋势,倡导绿色能源、节能环保理念,在本项目中全年的空调与采暖、生活洗浴热水由地源热泵系统与其他能源方式共同解决,满足最大的功能需求。

地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地,环保效益显著。地源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比也可以减少40%以上;与电供暖相比可以减少70%以上,它的制热系统比燃气锅炉的效率平均提高近50%,比燃气锅炉的效率高出了75%。

地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kW·h的能量,用户可以得到4kW·h以上的热量或冷量。

(2)全新风系统、全热回收系统。本项目空调系统采用全热回收和新风处理系统。夏季显热效率达到69%,湿效率达到67%。冬季显热效率达到71%,湿效率达到71%。健康全新风系统经过除尘、消毒、除湿等多级处理的新鲜空气,以略低于室内的温度并以小于0.2m/s的速度,从地面踢脚或窗下送出,无噪声和吹风感。

图4 项目可应用的绿色节能方式汇总

表3 5大主要技术详细

通过全新风系统和全热回收系统,建筑内的新鲜清洁空气直接送入工作区,先经过人体,这样就可以保证人体处于一个相对清洁的空气环境中,从而有效地提高了工作区的空气品质。

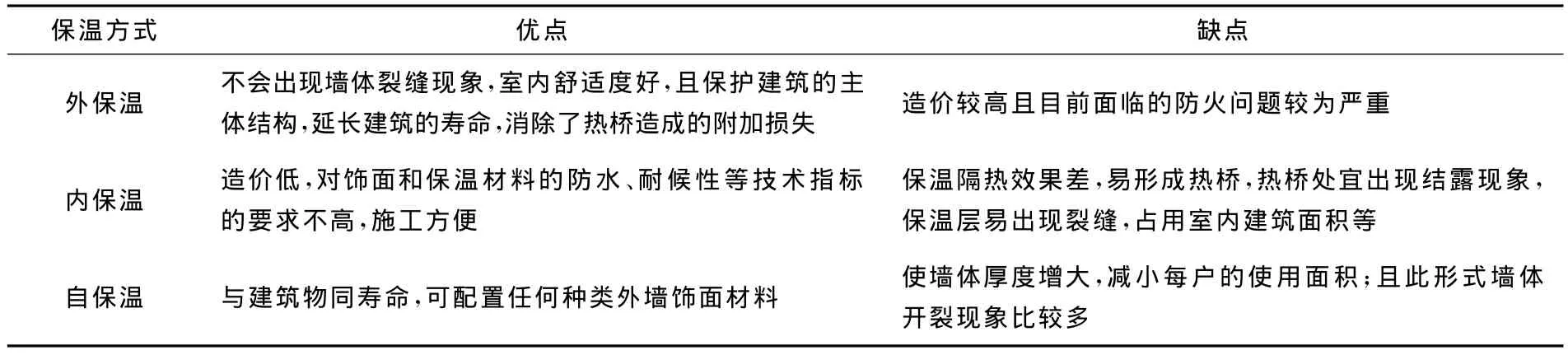

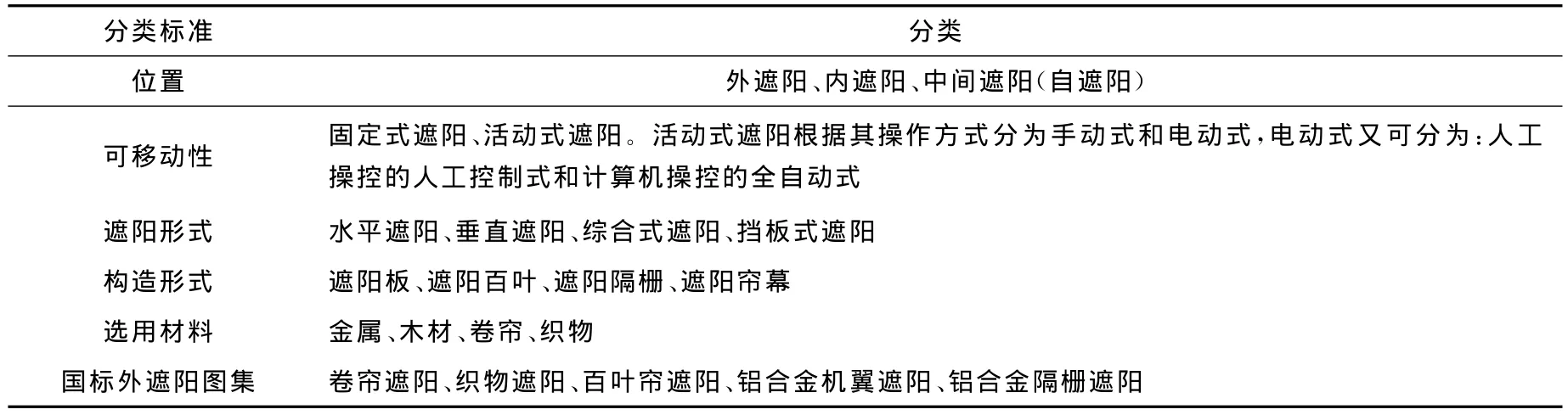

(3)外墙保温系统、外遮阳系统。外墙保温可以防止建筑内部能量的损失,阻止建筑外部热量的侵入。现有围护结构的保温形式主要有三种,即内保温、自保温和外保温。目前最广泛应用的保温形式是外保温方式,相对于前两种保温形式,其保温的实现效果较好(表4、表5)。

本项目采用先进的外墙保温系统,在夏季降低室内墙体的内表面温度,减轻因墙体辐射和传热给室内带来的多余热量;在冬季保持室内的热量不散发和外漏,同时保证墙体内表面的温度高于室内空气的露点温度,防止墙体结露、渗水等不良现象。

表4 围护结构的三种保温形式比较

表5 外遮阳系统的分类标准

(4)雨水回收利用系统。雨水收集不仅可以达到节能减排、绿色环保,减少雨水的排放量,同时可以应对紧急情况(如火灾、干旱)能有水可取。此外可以节约自来水,减少水处理的成本。雨水收集系统,是指雨水收集的整个全过程,包括雨水的“收集-处理-利用”三个阶段。

本项目采用雨水回收利用系统设计,收集屋面、地面雨水,处理后用于景观、道路浇洒及景观水池补水。初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水模块进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,非传统水源利用率10.63%。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,处理后的雨水将定期观测水质并清理打扫处理池。

(5)地下车库日光照明系统。导光筒,是绿色建筑咨询行业对光导照明系统的称呼。导光筒能够利用高反射的光导管,将阳光从室外引进到室内,可以穿越吊顶,穿越覆土层,并且可以拐弯,可以延长,绕开障碍,将阳光送到任何地方,是一种绿色、健康、环保、无能耗的照明产品。

本项目的地下车库采用1200mm的圆形导光筒,集光器材料的透光系数大于0.89,导光筒内壁反光材料的反射系数应大于0.96;出光口漫射器材的透光系数应大于0.88,可满足地下车库75lx标准,同时,每年还可以节约大量的照明用电(图5)。

图5 导光筒安装示意

4 结语

绿色建筑将可持续发展的理念贯穿于规划设计、建筑设计、建材选择、节能运行、绿色施工等等各个方面。同时通过有效的节约能源,减轻建筑本身对环境的负荷,必然成为未来建筑的发展趋势。

本文以苏州高新区一科(苏州)大厦为例,详细介绍了设计阶段所采用的绿色技术策略,包括地源热泵、全新风系统-全热回收系统外墙保温系统-外遮阳系统、雨水收集系统和智能化系统等在内的17项领先技术。一科(苏州)大厦在可持续绿色建筑设计方面作出了非常有益的尝试,营造出人与自然、资源与环境、人与室内环境和谐发展的局面,为夏热冬冷地区的城市公共设施建设提供了示范与引导作用。

相信在不久的将来,苏州建筑乃至中国建筑,将会进一步吸取中国传统文化中蕴含的零耗能绿色建筑精髓,并加以提炼形成适合我国国情的低能耗、无污染绿色建筑。且随着社会进步和科技发展,中国的绿色建筑将成为人类运用科技手段寻求与自然和谐共存,持续发展的理想建筑模式。

[1]海德格尔.荷尔德林诗的阐释[M].北京:商务印书馆,2000.

[2]田慧峰,张 欢.中国大陆绿色建筑发展现状及前景[J].建筑科学,2012(4):1~7.

[3]仇保兴.低碳经济时代绿色建筑技术发展理念与实践[J].城市发展研究,2009(7):1~11.

[4]程志军.我国绿色建筑标识项目回顾(2008~2010)[J].生态城市与绿色建筑,2011(1):30~35.

[5]陈运应.绿色建筑-可持续发展的重中之重[J].中国住宅设施,2005(5):56~57.

[6]宋燕萍,王延颂.绿色建筑应具备四大特征[J].中国房地信息,2007(5):34~35.

[7]王凤丽,杨丙策,韦建中.中国国情下绿色建筑的发展研究[J].现代商贸工业,2009(1):34~35.

[8]曾 琳.对绿色建筑设计发展趋势的探讨[J].四川建材,2009(1):106~108.

[9]杜红珍,李军干.绿色建筑与环境保护[J].山西建筑,2008,34(10):64~65.

[10]孙书明,李伟清,马 容.浅析我国绿色建筑的发展现状及趋势[J].山西建筑,2010(5):13~14.