揭秘雷山髭蟾

2013-08-20撰文韩联宪韩奔

撰文 韩联宪 韩奔

摄影 韩联宪 韩奔 杨亚非

这种模样怪异的蛙曾被人认为根本就不是自然界的生物,它们的眼睛和上颌的“胡须”是用图像软件PS加工处理的。事实上,由于它们多数时间都隐匿于山林之中,仅在繁殖季节才下水交配产卵,人们对它们的确所知甚少。

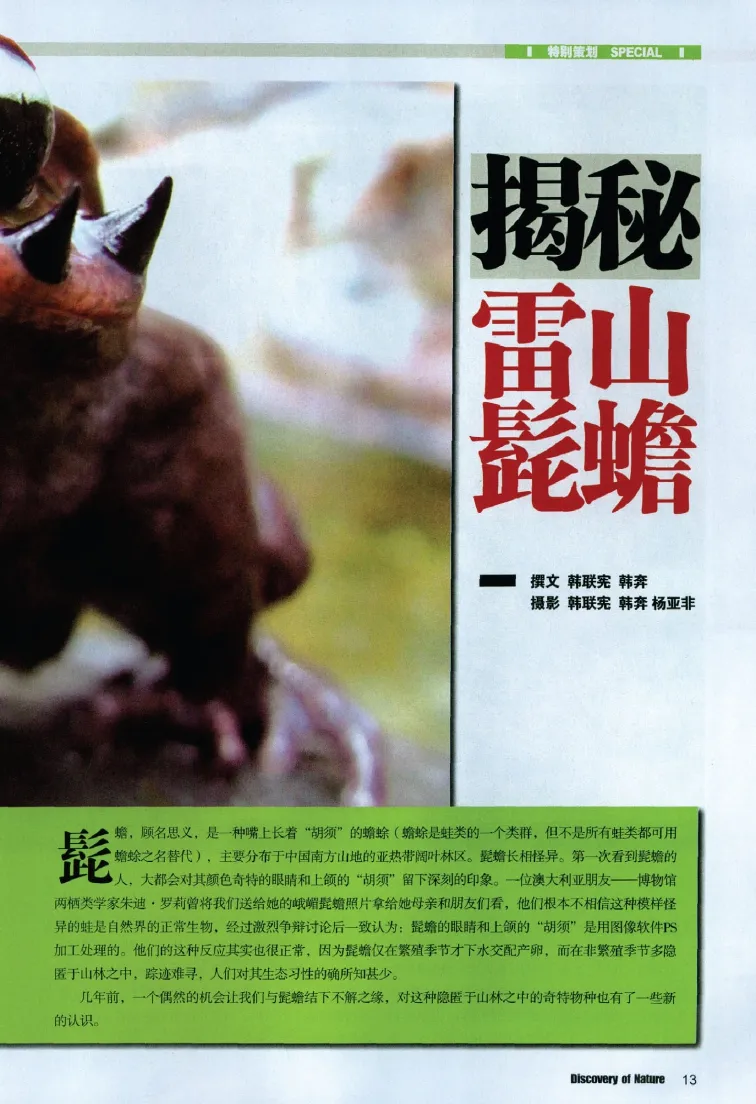

髭蟾,顾名思义,是一种嘴上长着“胡须”的蟾蜍(蟾蜍是蛙类的一个类群,但不是所有蛙类都可用蟾蜍之名替代),主要分布于中国南方山地的亚热带阔叶林区。髭蟾长相怪异。第一次看到髭蟾的人,大都会对其颜色奇特的眼睛和上颌的“胡须”留下深刻的印象。一位澳大利亚朋友——博物馆两栖类学家朱迪·罗莉曾将我们送给她的峨嵋髭蟾照片拿给她母亲和朋友们看,他们根本不相信这种模样怪异的蛙是自然界的正常生物,经过激烈争辩讨论后一致认为:髭蟾的眼睛和上颌的“胡须”是用图像软件PS加工处理的。他们的这种反应其实也很正常,因为髭蟾仅在繁殖季节才下水交配产卵,而在非繁殖季节多隐匿于山林之中,踪迹难寻,人们对其生态习性的确所知甚少。

几年前,一个偶然的机会让我们与髭蟾结下不解之缘,对这种隐匿于山林之中的奇特物种也有了一些新的认识。

山里寻蛙

几年前,我们受邀为中国科学院西双版纳热带植物园哀牢山徐家坝生态定位观察站做动物监测,工作之余想拍摄哀牢髭蟾的照片。当时正是3月初,是哀牢髭蟾下水产卵的季节。在一条名叫琵琶箐的溪流中,我们把近400米长的溪流里的石块几乎都翻了个遍,才找到3只雄蛙和1只雌蛙。为什么在髭蟾繁殖季节我们却找不到髭蟾?经过调查我们发现,由于当地村民的非法捕捉,哀牢髭蟾的数量正急剧下降。这一现状令我们非常担忧。后来,我们经过努力争取到了一个国际动植物保护基金的资助,对贵州的雷山髭蟾和梵净山的峨嵋髭蟾重点进行研究。

2007年10月,为了研究雷山髭蟾,我们来到位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县境内的雷公山。雷公山是苗岭山地的主峰,地跨雷山、台江、剑河、榕江4个县,面积约为4.7万公顷,最高峰海拔2178.8米。早在1982年6月,雷公山就建立了自然保护区,是贵州省建立时间较早的自然保护区之一。

据保护区工作人员介绍,雷山髭蟾每年10月下旬至11月中旬下水繁殖,然后上岸冬眠,前后只有20来天。为了不错过时间,国庆节长假刚结束,我们的研究团队就由昆明驱车前往雷公山保护区。我们将研究基地设在雷公山主峰南坡半山腰的雷山林场巡护点。

长相怪异的髭蟾

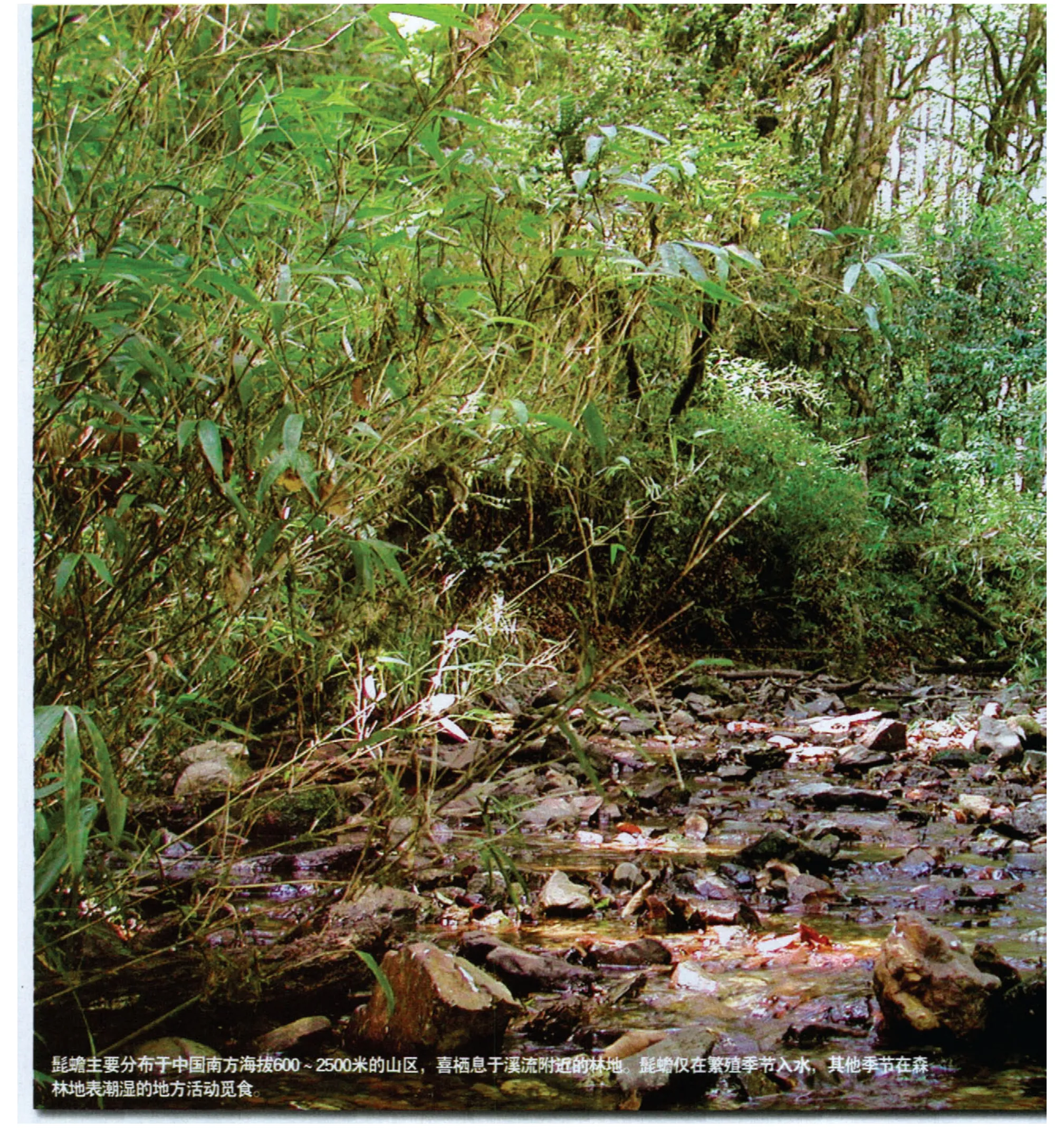

髭蟾主要分布于中国南方海拔600~2500米的山区,喜栖息于溪流附近的常绿阔叶林和落叶阔叶林。髭蟾陆栖性较强,仅在繁殖季节入水,其他季节都在森林地表潮湿的地方活动觅食。在民间,它们又有不同的俗名,如福建武夷山的老乡称“角怪”;贵州雷山县苗族同胞称“非干”,意为“角蛙”;云南景东县哀牢山的村民则称“胡子蛙”。

髭蟾眼睛瞳孔纵裂,眼球上半部呈蓝绿色或淡绿色,下半部为棕色或深酱色,在蛙类眼睛中别具一格,让人过目难忘。髭蟾的吻部与其他蛙类相比,显得极为宽扁而圆。繁殖季节,雄性髭蟾的上颌缘会生长出质地坚硬的黑色角质锥状刺,不同种类髭蟾的角质刺的数量和生长部位不同,这也就是髭蟾拥有 “角怪”、“角蛙”和“胡子蛙”等各种俗名的原因。繁殖季节过后,雄性髭蟾的角质刺脱落。雌性髭蟾不长角质刺,但在与雄性髭蟾长刺的相同部位有同样数量的橘红色或米色小点。雄性髭蟾的另一个特点是皮肤松弛,若用食指捏着皮肤,可以将皮肤提起2~3厘米。髭蟾的蝌蚪从卵中孵出后要在水中生活3年。接近变态的蝌蚪肥大粗壮,全长可达120毫米,体重约10克,是蝌蚪中少有的“大块头”。

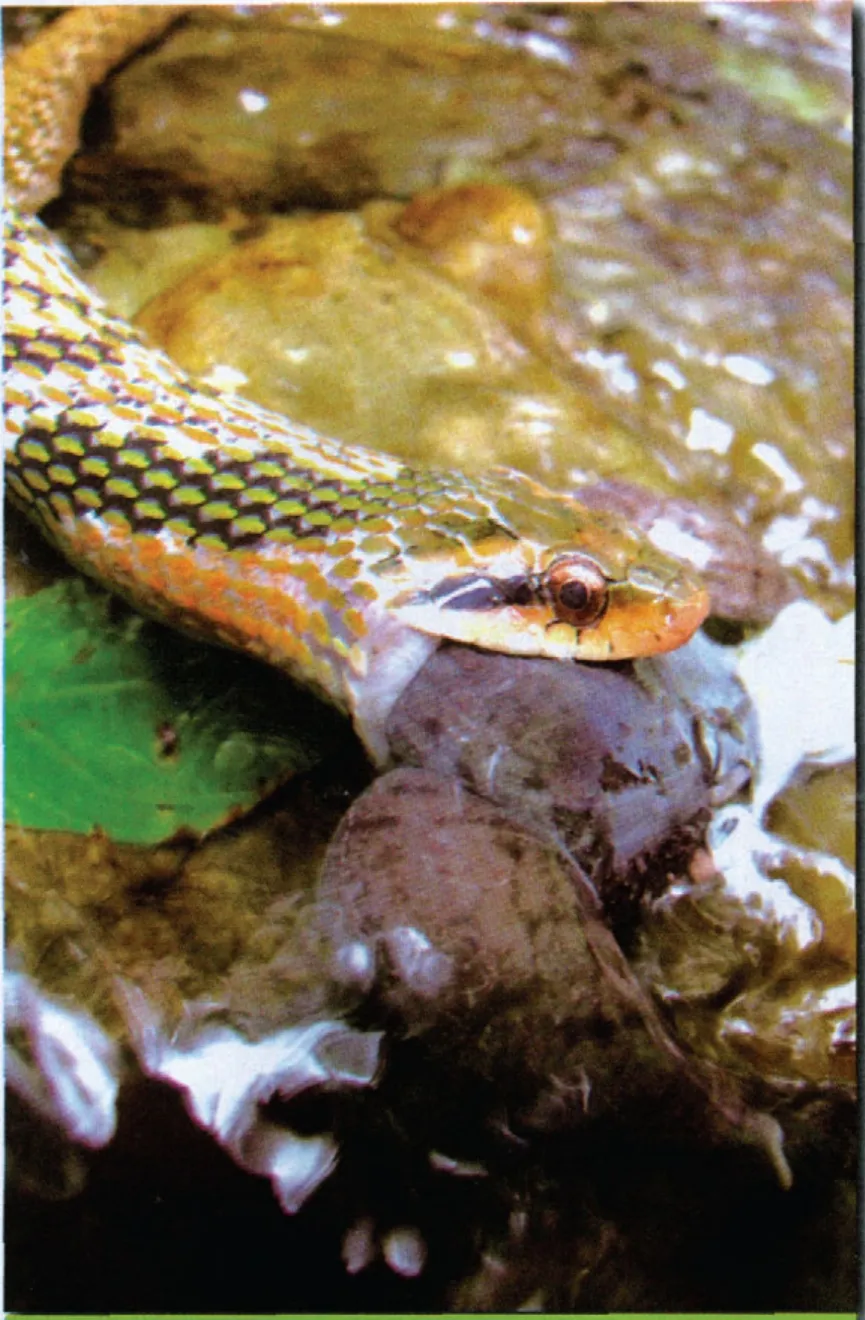

这只雷山髭蟾躲过了村民们的捕捉,却不幸又成为蛇的美餐。

我们白天夜晚都去山间溪流,翻开水中的石块寻找雷山髭蟾。我们知道,一到繁殖季节,雄蛙通常会先行进入溪流,躲在底部平坦的大石块下面鸣叫,以吸引雌蛙前来交配产卵。因此,我们在找到符合这些特征的石块后会轻轻地抬起石块的一侧,看看下面有没有髭蟾,然后再将石头复原。

我们在溪流中寻找了十多天,却没有发现一只髭蟾,看来髭蟾还没有下水。

10月23日夜间,我们在返回基地的途中,看见路边草丛中有一只蛙在缓慢爬行。抓住一看,是只雄性雷山髭蟾。第二天,保护区工作人员杨绍军等人在一条偏僻的山间溪流观察时,发现水中的大小石块都被人翻开了,溪边还丢弃着尼龙网兜和有毒农药的空瓶子——这些都是当地村民用来捕捉髭蟾和蝌蚪的物品,说明已经有人开始到溪流中捉蛙了。杨绍军还在不远处发现了一条蛇和一只肚皮朝天躺在水中的雷山髭蟾,蛙和蛇紧挨在一起,蛇嘴里紧紧咬着奄奄一息的雷山髭蟾。这只不幸的雷山髭蟾虽然躲过了村民的捕捉,却成了蛇的美餐。

根据经验,雄蛙这几天就要下水了。大家不禁兴奋了起来。

掠夺式的捕捉

乌腊坝溪流是雷公山南坡上的一条地形相对平缓、河床相对宽阔的溪流,水流轻缓,水质清澈,大大小小的石块杂乱地躺在溪流中,两岸山坡上是茂密的阔叶林,林下杂生着箭竹和各种植物。这些特征表明,这里应该是髭蟾的主要分布区和繁殖地,我们对蝌蚪的调查也显示,这条溪里蝌蚪数量比较多。

到10月下旬,乌腊坝溪流里的石块几乎被捕蛙的村民翻得底朝天。在当地,髭蟾被视为美食。秋天,髭蟾下水繁殖期间,男女老少结伴进山捕捉髭蟾和蝌蚪。他们或用捞网,或翻开水中石头捕捉髭蟾和蝌蚪,看到卵团也一并采集。他们将捕获的蛙和蝌蚪放在鼎锅里和大米一起熬粥食用。过去,村民将有毒植物化香树的树叶捣烂放入水中,毒杀成蛙和蝌蚪。而现在,一些人干脆直接使用农药毒杀成蛙和蝌蚪。这种掠夺式的捕杀对雷山髭蟾的生存繁衍造成了极其严重的破坏。由于雷山髭蟾未被列入国家重点保护动物名录,加上保护区面积大,管理人员少,对村民的这种行为很难有效制止。

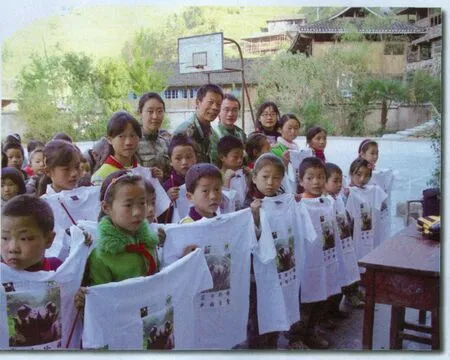

为了提高当地村民对雷山髭蟾的保护意识,我们在当地展开了社区公众保护教育。我们将保护髭蟾的宣传单和印有髭蟾图案的T恤衫发放给村民,还在当地学校举办知识讲座,组织保护蛙类的作文比赛和绘画比赛等。我们希望在孩子们幼小的心灵里播下环保的种子,同时也希望通过他们来影响周围的大人。

终于下水了

转眼到了11月初。我们历尽艰辛,才在溪流中找到13只雷山髭蟾,但都是雄蛙,而且又活动在偏僻的山间溪流,不便于观察。在进行测量和皮肤取样后,我们将其中11只放回了原地,只带回两只养在室内的水桶中,以便进行观察。

据经验,往年此时雷山髭蟾雌蛙应该已经产完卵、离开溪流了,可我们到现在还没有观察到一只雌蛙下水。这是为什么?杨绍军认为,雌蛙迟迟不下水的原因是雌蛙通常要爬行较远的距离才能进入溪流,而这一年恰逢多年不遇的秋旱,许多溪流几乎断流,有的只在低洼处剩下零星的小水塘,再加上天不下雨导致地面的枯枝落叶很干燥,影响了雌蛙的行动。

11月5日,当我们再次去乌腊坝溪流观察时,在一块石头下发现了一只雷山髭蟾。它的上颌没有角质刺,前肢细,个体小。我们终于找到了一只雷山髭蟾雌蛙!我们将它带回了基地。

一天,我们在雷公山主峰附近的两条溪流汇合处,听见石头下面传来低沉的“咯、咯、咯”的蛙叫声,与我们在哀牢山听到的哀牢髭蟾的叫声很相似——无疑这是雷山髭蟾雄蛙发出的叫声。利用鸣声计数,是数量调查的方法之一。我们通过仔细倾听,在60米长的溪流中记录到了4只鸣叫的雄蛙。接下来的几天中,一到天黑我们就带着手电筒去地形崎岖陡峭的水塘溪观察,通过分段听声统计,在95米长的溪流中共记录到了14只雄蛙。在我们划定的研究区域,水塘溪的雄蛙密度最高,这让我们对雷山髭蟾可能灭绝的担忧稍微缓解了一点。

11月10日,养在室内水桶中的雄蛙也开始鸣叫了。鸣叫表明雷山髭蟾正式进入繁殖期。

通过持续观察,我们初步了解了雷山髭蟾雄蛙在繁殖期的鸣叫规律:在繁殖前期,雄蛙只在清晨、黄昏和夜间鸣叫;到繁殖高峰期,全天都会鸣叫,且夜间鸣叫的次数多于白天;在繁殖后期,雄蛙只在黄昏和夜间鸣叫。有趣的是,雄蛙对叫声识别不敏感,只要我们模仿它们的叫声,几乎每次都能得到它们的回应。

奇特行为

我们还在不同地点设置了数百米长的捕蛙围篱。自从雄蛙开始鸣叫后,捕蛙围篱里隔三岔五就会捕获雌蛙。为了便于观察髭蟾的繁殖行为,我们把捕获的一只雌蛙放入装雄蛙的水桶中。两只雄蛙发现来了异性,一下子就提高了音量,互相赛着鸣叫。它们轮番追逐雌蛙,但雌蛙总是躲避到一边,不理不睬。雄蛙追逐雌蛙的行为其实有点像人类男女谈恋爱:雄蛙靠近雌蛙,把一只前肢搭在雌蛙的背上,以此来试探雌蛙的反应。雌蛙若不离开,雄蛙会保持这个姿势很长时间,然后尝试爬到雌蛙背上去与雌蛙抱对。雌蛙若躲避离开,雄蛙并不追赶,而是持续发出鸣叫,等待一段时间,再靠近雌蛙重复上述行为。

一天晚饭后,我们把雌蛙从桶里拿出来放在地上,准备对它进行称重测量。这时,雌蛙突然四肢直立,将身体高高举起,眼睛瞪着它面前的人,并不断作出前后移动身体的动作。雌蛙保持这种姿势足足有十几分钟。我们还从来没有见过这种情形。有人认为雌蛙做出这种姿势是要保护自己的肚子,因为它腹中有很多卵;有人认为它盯着面前的人前后移动身体,是表示愤怒。到底是为什么呢?我们感到迷惑不解。

为了观察雌蛙产卵行为,我们夜间每两个小时观察一次。一天凌晨4点左右,雌蛙和个体稍小的雄蛙抱对,产下了200多粒卵。雌蛙为什么不与个体大的雄蛙抱对?或许是小个体雄蛙的叫声更频繁更响亮吧。不知是因为水桶空间狭小,还是因为另一只雄蛙的捣乱,雌蛙的卵似乎没有受精,没有像自然状态下那样成团状地粘在石头下面。

我们还观察到,雷山髭蟾极少跳跃,只在受到惊扰后才偶尔跳跃,距离也不过20厘米。它们主要的运动方式是爬行,而且爬行姿势古怪独特。蛙四肢高撑,把自己身体举高,然后将一侧前肢举起至额前,做出掌心外翻的动作,稍稍停顿,就像人用手搭在额前遮太阳一样,然后放下前肢,与此同时对侧的后肢前移,两侧前后肢交互轮番移动。雷山髭蟾爬行时动作诡异,无声无息,如同鬼魅。雌蛙的爬行动作更加阴柔,节奏也更缓慢。雷山髭蟾的运动姿势彻底颠覆了我们拥有的蛙类以跳跃运动为主的概念。联想到眼下雷公山遍地落叶,我们突然找到了先前迷惑不解的问题的答案:这是雷山髭蟾在落叶上行走的最佳姿势。

雌蛙的令人迷惑不解的行为:用四肢将身体高高举起,眼睛瞪着它面前的人,并不断作出前后移动身体的动作。雌蛙保持这种姿势足足有十几分钟。

配偶之谜

观察发现,哀牢髭蟾的角质刺密密麻麻,每侧多达20~30枚,而雷山髭蟾仅有两枚。雄性髭蟾上颌的角质刺究竟具有什么用途?是繁殖期争斗的武器?还是协助完成繁殖行为的工具?两栖爬行动物学家饶定齐根据野外观察认为,哀牢髭蟾雄蛙总是头向前钻进石头下,上颌角质刺中有时夹有泥沙,角质刺可以在雄蛙用颌清理和挖掘繁殖场时起保护作用,如果没有角质刺的保护,哀牢髭蟾柔软的颌部很容易被石砾磨伤。可是,雷山髭蟾雄蛙的上颌上只有两根角质刺,似乎起不到太多的保护作用。那么,角质刺对雷山髭蟾又有什么用途呢?我们在雷山研究期间观察到,雷山髭蟾清理繁殖场的行为不如哀牢髭蟾明显,而我们养在桶中的雄性髭蟾,个体小的被个体大的用头顶出了好几处伤痕。由此我们推测,雷山髭蟾的角质刺可能是用来保卫和争夺繁殖场的。当然,这种猜测还需要更多的观察数据加以验证。

繁殖季节,雄性髭蟾的上颌缘会生长出质地坚硬的黑色角质锥状刺,这也就是髭蟾拥有“胡子蛙”等俗名的原因。繁殖季节过后,角质刺脱落。在繁殖期,雄蛙的前肢变得极为粗壮,这有利于雄蛙在抱对时抱住雌蛙。

雌性髭蟾不长角质刺,但在与雄性髭蟾长刺的相同部位有同样数量的橘红色或米色小点。这只雌蛙正在枯叶上缓慢爬行。髭蟾的运动方式主要是爬行,极少跳跃,只在受到惊扰后才会偶尔跳跃,这彻底颠覆了我们拥有的蛙类以跳跃运动为主的概念。

多数蛙类都是雄蛙小雌蛙大,而髭蟾则相反,雄蛙个体普遍比雌蛙大。有学者推测它们的配对繁殖方式应该是“一雄多雌”,优势雄蛙占据优良的繁殖场,用叫声吸引雌蛙前来交配。但这种推测一直没有得到观察数据的证实。我们的测量数据表明,雷山髭蟾雌蛙体重通常只有20多克,雄蛙大多为40~50克,也有一些个体能达到70~90克。因此,我们认为,雷山髭蟾应该是“一雄多雌”的配偶形式。

我们选择研究基地附近的一条溪流作为观察雷山髭蟾繁殖行为的重点区域,在这里,我们用无线电追踪方法研究髭蟾的活动范围和移动路线。

我们发现,无线电发射器编号为“209”的雄蛙在11月12日被释放后,先在溪中一块约宽30厘米、长40厘米的扁平石块下呆了几天,之后向下游移动了200多米,在另外一块石头下“定居”下来。到13日,209号和一只雌蛙抱对;15日,209号和一只雌蛙抱在一起,石头下面已有三个白色卵团,水中还有一团卵,雌蛙的腹部已经缩小,水中的那卵团应该是它产的卵,至傍晚雌蛙离去;16日,雄蛙和一只大肚子雌蛙呆在石头下,头天水中的卵团已经被粘在石头上去了,估计是雄蛙粘上去的;17日,卵团增加到9个。我们依据卵团的数量判断,5天之内,先后有9只雌蛙和209号抱对产卵。17日以后,没再发现雌蛙。雄蛙一直呆到27日,然后离开了繁殖场。

通过观察,我们证实了雷山髭蟾“一雄多雌”的配偶形式,这也较好地解释了为什么髭蟾雄蛙个体比雌蛙大很多。我们还发现,雌蛙喜欢与个体大的雄蛙交配,雄蛙越大越受雌蛙青睐。

整个调查期间,我们在雷公山南坡几十平方千米范围内,采用在溪流中翻石块、在两岸树林中设围篱、在特定溪流地段鸣声计数等方法,总共观察记录到33只雄蛙,直接捕捉到的雌蛙和根据卵团数确定的雌蛙共26只。我们认为,这个种群密度对蛙而言,实在是太小了。雷山髭蟾数量之少非常令人担忧,如不采取有力的保护措施,雷山髭蟾的数量还会急剧下降。

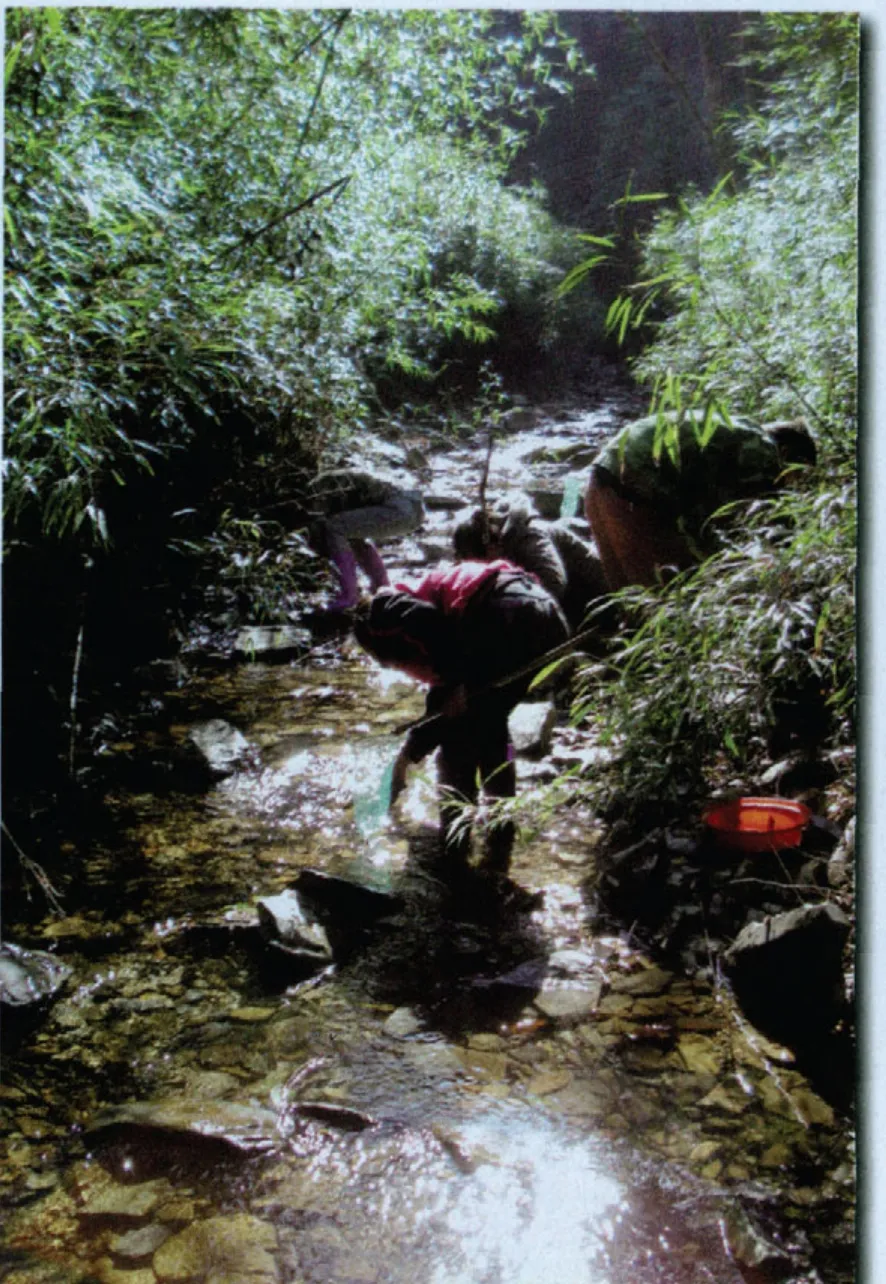

科研人员在溪流中统计蝌蚪数量,以了解雷山髭蟾的生存现状。

按照计划,我们于12月初结束野外工作,离开雷山返回昆明。我们将卵团发育的观察任务交给了李扬,他每三天观察一次溪流中的卵团的发育变化,同时测量水温、气温和拍照,定期用手机短信将观察结果告诉我们。

漫长的发育期

2008年3月,我们按计划前往梵净山保护区研究峨眉髭蟾。在去梵净山途中,我们特意绕道雷公山,以了解雷山髭蟾卵团胚胎发育情况。当年年初,中国南方遭遇50年来最严重雪灾和冻灾,地处贵州东南部的雷公山也没能幸免。一路上,我们都在为雷山髭蟾卵团担忧。

到了雷山林场巡护点,我们先把各卵团察看了一遍。经历一个寒冬,有的卵团因凝冻或缺水已经死亡,有的卵团没有受精,无胚胎发育,但大多数卵团发育正常。因产卵时间不同,以及卵团所处的溪流水温不同,胚胎发育期有些差异。产卵时间早、溪流水温高的卵团,胚胎已经变成了白色的小蝌蚪,黑色小眼睛很醒目,尾巴不停地轻轻摆动,似乎在宣告:“我们快要下水了。”

已在水中生活3年、发育至41期的即将变态的髭蟾蝌蚪,全长可达120毫米,体重约10克,是蝌蚪中少有的“大块头”。

发育至21期的胚胎,此期也称“角膜透明期”,已能够看见蝌蚪的两个黑色的眼球。

3月24日离开雷山之前,我们再去观察卵团的蝌蚪发育。我们先去209号的繁殖场。这是所有卵团海拔最低的一处,由于处于相对避风的沟谷中,这里的气温和水温比其他各处要高。我们轻轻地把石块竖起,发现卵团上似乎有些小东西掉进水里,等水波平静后,发现溪底有几只白色小蝌蚪散落在淤泥和枯叶间。这些小蝌蚪或平躺,或侧躺,不大活动。一定是我们搬动石头惊扰了尚在卵中的蝌蚪,让它们感到危险,于是早产,提前下水了。在一篇关于美洲热带雨林树蛙蝌蚪的论文里说:悬挂在树叶上的卵团里的蝌蚪发育至后期,如遇蛇的捕食,它们就会提前从卵中爬出来,掉进水中,以躲避危险。树蛙蝌蚪甚至还能分清哪种振动是下雨或刮风造成的,哪种振动是蛇引起的,从而决定是否提前下水。树蛙早产虽然能逃脱被蛇捕食的危险,但早产也可能导致树蛙的生长发育受到影响。对所有动物而言,早产不是一件值得高兴的事情。

作者韩联宪教授在当地小学对学生们进行科普教育,希望在他们幼小的心灵里播下环保的种子。

之后,我们又观察到几只蝌蚪抖动着身体,从竖立在溪水中的石头上的卵团里掉到水里。它们落水后先是急速抖动尾巴,游到溪底,然后就静静地躺在那里。我们用小树枝轻轻地搅动溪水,只见小蝌蚪们快速游动一点距离,然后又一动不动了。躺在溪底的白色小蝌蚪十分醒目,它们的形态表明,它们是发育至21期的蝌蚪。

两栖爬行动物学家将蛙的受精卵经胚胎发育到蝌蚪完成变态,依据形态和生理结构分为46期。其中,19期胚胎蝌蚪形状发育完成,可见心脏跳动,又叫心跳期;26~40期为胚后发育期,又叫蝌蚪发育期,24期的蝌蚪可观察到鳃盖褶;42~46期为蝌蚪变态期,这时蝌蚪口部器官和四肢以及尾部发生变化,完成变态。研究发现,黑斑蛙蝌蚪通常在19期时出膜,中华蟾蜍蝌蚪则在16期时就出膜。雷山髭蟾尚无人观察研究其蝌蚪发育,我们不知道它们正常出膜时应该是哪一期蝌蚪,但根据那几只蝌蚪出膜后在水中的行为判断,感觉它们是早产了。

目睹雷山髭蟾蝌蚪离卵入水,见证新生命的诞生,我们感到兴奋,但蝌蚪的早产又让我们有些不安和愧疚。为了不再对蝌蚪造成干扰,我们轻轻地将石块放回水中。

我们离开雷山到梵净山工作期间,陆续收到李扬的短信通报。观察数据表明,雷山髭蟾卵的发育历时140多天,可能是蛙卵发育时间最长者。140多天的胚胎发育期加上3年的蝌蚪生长期,雷山髭蟾早期的生命历程在蛙类中可以用“漫长”来形容,而栖息在亚洲热带地区的花狭口蛙,从卵产出到蝌蚪完成变态登陆,只需20多天。这种差异,是生命对不同自然环境的进化适应。

在接到李扬通报的最后一个卵团蝌蚪出膜下水的短信后,我们又提出了一些新的问题:绝大多数的蛙都在春季繁殖,雷山髭蟾为什么要选在秋季交配产卵?蝌蚪为什么要用如此长的时间呆在水中发育?幼蛙上岸后吃什么?成活率有多高?成蛙在繁殖期之外在什么样的环境中觅食活动?这些“为什么”像磁石吸引铁针一样吸引我们继续去探索。