湖南省1995-2010年能源消费碳排放变化的因素分解分析

2013-08-15陈秋红

陈秋红

(中国社会科学院 农村发展研究所,北京 100732)

一、引 言

在中国政府将应对气候变化与实施可持续发展战略、加快资源节约型和环境友好型社会(以下简称“两型社会”)建设结合起来的背景下,减少碳排放、发展低碳经济成为各地区在发展中的普遍共识。而各地区要制定针对性强的碳减排策略,首先需要找准着力点,明确影响碳排放变化的主要因素。对于湖南省而言,其长株潭城市群不仅早在2007年就被批准为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”,而且建设“两型社会”也已经成为其加快转变经济发展方式的方向和目标,因而,分析湖南省碳排放变化的主要影响因素很有必要。不过,目前以湖南省为研究区域的这方面研究还较少,且都存在着一定的不足。陈建宏等(2010)[1]采用灰色关联分析方法的研究得出结论说,能源消费、居民消费和GDP是影响湖南省CO2排放的最主要因素,但这一研究仅基于2004-2009年的数据,时间跨度较短,且有关影响因素仅涉及能源消费、GDP、第二产业增加值、固定资产投资、居民消费和净出口,没有考虑产业结构、技术、城市化等因素的影响。尹向飞(2011)[2]基于1985-2007年数据利用STIRPAT扩展模型的分析虽然在总体上克服了上述不足,指出人口数量、人均消费、城市化和老龄化驱动湖南省的碳排放增长,其中,老龄化是最主要因素,而技术水平显著地抑制碳排放的增长,但是,这一研究以产业结构来表示技术水平的做法有待商榷,且也没有考虑能源结构等因素的影响。巩帅臣(2010)[3]利用Kaya恒等式的分析指出,在1996-2007年,经济增长是湖南省CO2排放增长的主要因素,而碳排放的抑制作用主要来自能源效率的提高。这一研究虽然考虑了能源结构因素,但相关分析并不深入。而且,总体上来看,以上研究对影响因素的分析都没能细化到各主要经济部门。鉴于以上不足,本文以《联合国气候变化框架公约》生效的第二年(1995年)为起始年份,基于扩展的Kaya恒等式,借鉴Sunil Malla[4]的改进的对数平均权重分解法(logarithmic mean weight division index method,LMDI),综合考量人口增加、经济增长、产业结构变化、技术进步和能源结构变化等5个影响因素对湖南省1995-2010年终端能源消费碳排放变化的影响。

二、研究方法

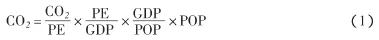

Kaya恒等式将经济、政策和人口等因子与人类活动产生的CO2联系起来,其表达式为:

(1)式中,CO2、PE、GDP和POP分别表示一个国家或地区的二氧化碳排放量、一次能源消费总量、国内或地区生产总值以及国内或地区人口总量。这一恒等式虽然反映了能源消费规模、经济产出规模和人口规模对能源消费碳排放的影响,但没能反映与能源消费碳排放同样密切相关的能源结构、能源效率及主导产业类型等因素的影响(朱勤等,2009)[5]。引入反映能源结构、能源效率与主导产业类型的变量,对Kaya恒等式进行扩展后得:

(2)式中,Ct表示一个国家或地区的经济系统在t时期的碳排放总量;用i区分经济系统中的部门,m为经济部门数;用 j区分能源类型,n为能源品种数;表示t时期i部门中第 j种能源消费产生的碳排放;PEit表示t时期i部门的能源消费量,则表示t时期i部门中第 j种能源的消费量;GDPt表示一个国家或地区t时期的国内或地区生产总值,GDPit则表示t时期i部门的产值;POPt表示一个国家或地区t时期的人口数量。

(3)式中,Pt表示一个国家或地区t时期的人口数量;yt为一个国家或地区t时期的人均GDP;git为i部门在t时期对经济系统的贡献率,即t时期i部门的产值在当期GDP中的比重;eit为t时期i部门的能耗强度,即t时期i部门单位经济产值的能耗;表示在t时期第 j种能源消费量在i部门能源消费总量中的比重; fj表示第 j种能源的碳排放系数。

于是,可以将能源消费碳排放的变化分解为人口规模效应(P)、产出规模效应(y)、产业结构效应(g)、产业能源效率效应(即技术进步效应e)和产业内能源结构效应(s)。

参照Ang[6]的不带残差项的LMDI的分解方式,根据(3)式,一个国家或地区从第t年到t+1的碳排放变化可以表示为:

(4)式中,△CP、△Cy、△Cg、△Ce和△Cs分别表示在其他因素不变的情况下人口规模效应、经济规模效应、产业结构效应、技术进步效应和产业内能源结构效应引起的碳排放变化。借鉴Sunil Malla[4]对各效应公式的定义,t年到t+1年的各分解因素的LMDI效应的表达式分别为:

人口规模效应:

经济规模效应:

产业结构效应:

技术进步效应:

能源结构效应:

三、数据来源与数据处理

根据《中国能源统计年鉴》中能源平衡表的内容,本文主要考察湖南省的6个经济部门,即m=6,分别为农、林、牧、渔、水利部门(以下简称农业部门),工业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,批发、零售和住宿、餐饮业,人民生活和其他。

能源消费碳排放总量包括各类化石能源的终端消费(不包括用作原料的化石能源)、二次能源生产过程中的能量转换与能量损失所产生的碳排放。在计算湖南省及其各经济部门的能源消费碳排放量时,为尽可能地减少误差,本文根据全省及各经济部门的终端能源消费量,在将其转化为标准煤后,利用2.4567tCO2/t标煤的折算系数再乘以12/44计算碳排放量。计算所用的1995-2007年湖南省6个经济部门的化石能源消费量数据和各品种能源消费量数据来源于历年的《湖南省统计年鉴》,2008-2010年的有关能源消费量数据来源于2009-2011年的《中国能源统计年鉴》,其中,湖南省1995-2003年天然气消费量数据以零值处理①。能源实物量的标准量折算采用“各种能源与标准煤的参考折标系数”和《中国能源统计年鉴2009》所附的“各种能源折标准煤参考系数”。根据湖南省终端能源消费的构成情况,在分解过程中分析能源结构效应时,本文分析的能源种类包括原煤、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气、电力②,即n=8。各种能源的碳排放系数(fj)选用李国志等(2010)[7]文中所列出的有关数据(见表1)。

表1 各种能源的碳排放系数

计算中所采用的历年人均地区生产总值以及6个经济部门的生产总值数据来源于《湖南统计年鉴2011》,为剔除价格波动的影响,本文采用了以1978年为基期的不变价格计算得到的数据。6个经济部门的能耗强度数据利用各部门历年的能源消费量数据除以以1978年为基期的不变价格计算得到的6个经济部门历年的生产总值数据得到③。6个经济部门的生产总值占GDP比重的数据来自于《湖南统计年鉴2009》和《湖南统计年鉴2011》。由于在2004年之前,批发、零售贸易增加值与住宿、餐饮业增加值是合并在一起核算的,而《湖南统计年鉴2009》中所列出的“批发和零售业所占的比重”在2004年以后的数据没有将住宿、餐饮业增加值考虑进去,低估了有关结果。因此,对于2004年以后的批发、零售业和住宿、餐饮业在GDP中的比重,本文利用2005-2010年湖南省批发、零售业增加值和住宿、餐饮业增加值的和除以当年的GDP得到④。

四、计算结果与分析

利用有关数据,在计算湖南省6个经济部门1995-2010年能源消费碳排放量的基础上,根据(5)式至(9)式分别计算出人口规模效应、经济规模效应、产业结构效应、技术进步效应和能源结构效应对湖南省1995-2010年碳排放的年度变化与累积变化的影响。

计算结果见表2。

表2 湖南省1995-2010年碳排放增量效应的因素分解分析结果 万吨碳

有关计算结果(表3)显示,湖南省终端能源消费(扣除了工业部门用作原料和材料的部分,下同)碳排放总量从1995年的2706.51万吨增长到2010年的5715.29万吨,增长了1倍多,年均增长5.11%。在排放来源方面,工业部门是能源消费碳排放的主要来源,1995-2010年工业部门能源消费(扣除了用作原料和材料的部分,下同)碳排放量在当年终端能源消费碳排放总量中的比重始终在65%以上,16年间这一比重平均达到了68.35%。同时,16年间的能源消费碳排放增量也主要来源于工业部门,2010年湖南省工业部门能源消费碳排放量较1995年增加了1960.62万吨,是其他5个部门16年能源消费碳排放增量总和的1.87倍。6个经济部门中,建筑业与交通运输、仓储和邮政业以及批发、零售业和住宿、餐饮业3个部门的能源消费碳排放量所占比重在16年间有所上升(分别从0.21%上升到1.65%、从4.72%上升到10.24%、从0.57%上升到4.42%),其他3个经济部门的能源消费碳排放量所占比重均有所下降。湖南省碳排放增量效应因素分解的结果(见表2)表明,1995-2010年湖南省终端能源消费碳排放总量累积增加4265.50万吨,其中,人口规模上升、经济规模扩大、产业结构变化、技术进步分别导致终端能源消费碳排放量增加了403.33万吨、1755.43万吨、548.33万吨和1613.88万吨,能源结构优化引起碳排放量减少了55.48万吨。总体上看,湖南省1995-2010年终端能源消费碳排放总量的累积变化在呈现上升趋势的情况下有短期的下降波动(1996-2002年的碳排放总量的累积变化为负,见图1)。

表3 1995年和2010年湖南省终端能源消费分行业的碳排放量 万吨碳

图1 1996-2010年湖南省能源消费碳排放累积增量分解图(单位:万吨碳)

结合相关计算结果与湖南省人口增长、经济发展、产业结构变化、技术进步与能源结构调整的有关数据,进而对导致湖南省1995-2010年能源消费碳排放变化的影响因素可以作以下进一步分析。

经济规模的变化是湖南省能源消费碳排放量增加的最重要因素,其贡献率为41.15%。从总体上看,1995-2010年,湖南省经济增长迅速。16年间,GDP实际增长50.1%,人均GDP实际增长54.96%。经济的快速增长带来了终端能源消费量的快速增加,进而使能源消费碳排放量的增长呈现加速态势:16年间终端能源消费碳排放量增长了1.11倍,远高于经济增长速度。根据环境库兹涅茨曲线原理,湖南省目前还处于环境压力与经济发展的倒“U”型曲线的左边,并且经济增长带来了增长速度远高于其的环境压力。从经济规模效应引起碳排放年度变化的比重看,这一比重在16年间的波动较大,1996年和2008年,经济规模效应引起的碳排放年度变化量超过了5个因素共同引起的碳排放年度变化量,前者分别是后者1.38倍和1.04倍;1998年、2000年、2004年、2007年和2010年的这一比重在40%以上;有4个年度的比重小于10%,其中,2002年的这一比重最小,仅为3.2%。值得关注的是,在1998年、1999年和2002年,经济规模效应对碳排放年度变化的影响为负,其原因是,受国家为实现经济“软着陆”而采取的宏观经济调控措施和东南亚金融危机的影响,湖南省的经济发展放缓,在扣除价格水平的影响后,这3年的人均实际GDP是下降的。

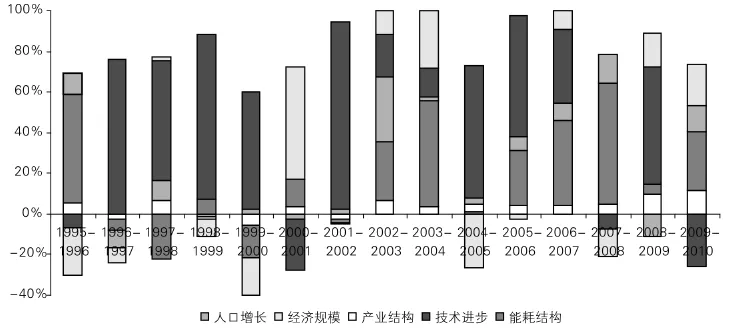

技术进步效应是湖南省终端能源消费碳排放变化的第二重要因素,其对湖南省16年间能源消费碳排放总量变化的贡献率为37.84%。在1995-2004年,技术进步效应对碳排放累积增量的影响持续为负,这主要得益于1996-1997年、1999-2001年技术进步带来了工业部门能源利用效率的提高,从而带来了碳排放强度的下降。特别是在1997年和1999年,工业部门的能耗强度下降得尤其明显(分别比上一年下降19.47%和18.40%,而5个经济部门的这一下降幅度为14.10%和12.17%)。不过,技术进步效应降低碳排放累积增量的态势没能在2004年以后持续。在2005年,各个经济部门的能源消费量均出现了很大幅度的上升(上升了59.42%),特别是批发、零售业和住宿、餐饮业,其能源消费量相比于2004年增加了12.36倍;而2005年湖南省终端能源消费总量的大幅增加主要缘于工业部门能源消费量的增加(增加了1858.95万吨,占终端能源消费量增量的72.13%)。在“十一五”期间,湖南省加速推进有湖南特色的新型工业化进程,加强节能技术改造,这虽然使能源消费总量的增速趋缓甚至在2010年有所下降,也使2008和2010年的碳排放量有所下降,但由于2005年能源消费总量增加带来的碳排放增量很大,因而技术进步效应对湖南省碳排放累积增量的影响在2005-2010年表现为正向。图2显示,技术进步效应引起碳排放变化的比重在16年间的波动幅度很大,2000年的这一比重最大,是5个部门碳排放年度变化量的2.94倍,且带来的是碳排放量的减少;1997-2000年、2002年和2005年的这一比重也超过了5个部门碳排放的年度变化量;2004年的这一比重最小,为13.62%。同时,技术进步效应与经济规模效应在碳排放变化中所起的作用呈现此消彼长的态势,即当经济规模效应对碳排放变化的影响较小时,技术进步效应对碳排放变化的影响却较大;反之亦然。这说明,近年来,湖南省利用技术措施降低碳排放强度、提高能源效率的努力没能与实现经济发展的目标协调起来。

产业结构效应对湖南省终端能源消费碳排放累积增量的影响始终为正向推动,其贡献率为12.86%。这说明,湖南省产业结构调整的成效不显著,没能对降低碳排放起到促进作用。从1995-2010年湖南省产业结构的变化情况看,湖南省第二产业所占比重一直保持在36%以上,并且在总体上呈上升态势,在2010年上升至45.8%;而第三产业所占比重虽然在2000年达到了40%以上,但增长缓慢,并且在2003年后持续下降,在2008年下降至37.8%,虽然在2009年又上升至40.8%,但在2010年又下降到40%以下。工业部门不仅消耗能源最多,而且其平均碳排放强度也最高,是农业部门的34.9倍,是批发、零售业和住宿、餐饮业的16.8倍。这意味着降低工业部门所占比重所能实现的减排效果要显著好于调整其他部门所占比重所能实现的减排效果。在2000-2002年,产业结构的年度效应为负向并与其他效应一起导致碳排放总量下降的原因,正是由于这3年工业部门所占比重有所下降(从1999年的31.4%下降至2002年30.5%)。因此,降低工业部门所占比重和其能耗强度对湖南省实现碳减排具有非常重要的意义。

而目前,钢铁、化工、有色金属等高耗能产业被湖南省各个地(市)作为优先发展的重点。在这种情况下,湖南省各个地(市)有必要根据自身资源状况对优先发展产业作出调整,大力推进发展第三产业,并设法降低已经发展的高耗能产业的能耗强度。

图2 1995-2010年湖南省能源消费碳排放年度增量在各效应上的分解图

人口规模效应对湖南省能源消费碳排放年度变化和累积变化的影响始终为正,其贡献率为9.46%。随着湖南省人口规模的持续扩大(从1995年的6392万人持续增加到2010年的7089.53万人,16年间增长了10.91%,年均增长率达6.93‰),其所带来的能源消费碳排放量持续上升。在2000年之前,人口规模扩大带来的能源消费碳排放的年度增量呈下降态势,从1996年的15.46万吨碳下降到2000年的8.62万吨碳;而在2000年之后,人口规模扩大带来的能源消费碳排放的年度增量呈上升态势,从2000年的8.62万吨碳上升到2010年的155.67万吨碳。也就是说,以2000年为界,人口规模效应导致的能源消费碳排放量的年度增量呈现先下降后上升的趋势。这一状况是由湖南省人口增长速度有一定上升造成的。在1995-2000年,湖南省人口的年均增长率为4.39‰;而在2000-2010年,其年均增长率上升至7.76‰。因此,湖南省仍需重视加强对人口规模的管理,至少要做到使人口增长率只出现很小幅度的上升或不上升。

能源结构效应是湖南省能源消费碳排放量变化的负向影响因素,但其贡献率较低,仅为-1.3%。在1999-2004年,这一效应表现为正向影响;其最终能带来能源消费碳排放量的减少主要得益于这一效应在1996年、2005年和2008年能源结构的优化,尤其是2005年工业领域的油品消费所占比重出现了较大幅度下降。结合表2可以看出,在2005-2010年,湖南省优化能源结构取得了较大成效。不过,湖南省调整能源结构的空间还较大。从总体上看,湖南省是典型的能源输入省份,各种能源生产占全国的比重都较低,能源供应以煤炭、电能等传统能源为主,风能、太阳能、生物质能等新型能源的供应相对缺乏。因而,在能源结构上,湖南省能源消费品种单一,煤炭所占比重过大(1995-2010年间,农业部门和工业部门的原煤消费在其能源消费总量中的平均比重达69.80%和57.76%),6个经济部门的煤炭、焦炭和油品消费量在部门能源消费总量中的比重16年的平均值均达到了67%以上,一次能源转换成电能的比例和天然气使用占能源消费总量的比重较低。特别是平均碳排放强度最高的工业部门,不仅其煤炭、焦炭和油品消费量所占的比重较高,而且是原煤消费大户(16年间,76.79%的原煤被工业部门消费)。可见,要更好地发挥能源结构效应,应减少对传统化石能源的消费,加快发展新能源,结合实际积极发展水电、风能和生物质能。

五、结论与政策建议

本研究在分析1995-2010年湖南省能源消费碳排放量及其构成变化的基础上,应用LMDI分解方法,定量分析了这16年间能源消费碳排放变化受人口规模、经济规模、产业结构、技术进步和能源结构这5个因素的影响情况。结果表明,湖南省终端能源消耗碳排放总量从1995年的2706.51万吨增长到2010年的5715.29万吨,年均增长5.11%;其累积变化在总体呈现上升趋势的情况下有短期的下降波动(1996-2002年的碳排放总量下降),这一现象是经济规模效应、技术进步效应、产业结构效应、人口规模效应和能源结构效应综合作用的结果。其中,经济规模效应是正向决定性因素,技术进步效应是第二重要因素,其贡献率分别为41.15%和37.84%;此外,产业结构效应和人口规模效应的贡献率分别为12.86%和9.46%;能源结构效应是负向影响因素,但其贡献率很低,仅为-1.3%。研究发现,湖南省利用技术措施降低碳排放强度、提高能源效率的努力有限,且没能与实现经济发展的目标协调起来;产业结构调整的成效不显著,没能对降低碳排放产生促进作用;同时,湖南省通过调整能源结构以减少碳排放的空间还较大。

基于上述结论,本文认为,湖南省要加快推进碳减排和“两型社会”建设,应着力抓好以下几方面工作:第一,应加快研发提高能源效率和具有低碳经济特征的前沿技术,并采取措施加快推广相关技术特别是有利于提高工业部门能源利用效率的技术的应用和普及;第二,更好地发挥能源结构效应,减少对传统化石能源的消费,加快发展可再生能源,尤其要深度开发其相对丰富的水电资源;第三,要在加强对水泥等高排放工业进行改革、改造的同时,加快发展信息服务、物流等现代服务业、生产性服务业、战略性新兴产业和高新技术产业,依托电子信息、金融等现代服务业的发展促进第三产业内部结构的优化和升级,这既是改善高排放工业所占比重高的现实状况的需要,又是更好地发挥产业结构效应的有效途径。

注 释:

①这样处理的原因是,1995-2003年湖南省的天然气消费量数据缺失,且从2004-2010年湖南省天然气消费总量及其在能源消费总量所占的比重看,其绝对值和相对值都很低。

②在湖南省1995-2010年的能源消费结构中,16年间这8种能源消费量所占比例的平均值高达87.56%。

③根据各经济部门的生产总值指数计算得出。其中,批发、零售业和住宿餐饮业增加值的指数采用批发、零售业的这一指标(2004年之前两项是合并的);生活消费与其他的指数采用GDP指数。

④由于数据缺失,2008年住宿、餐饮业增加值用的是2007年的数据。

[1]陈建宏,王文哲,熊汉富.湖南省CO2排放因素的灰色关联分析[J].地域研究与开发,2010,29(4):131-134.

[2]尹向飞.人口、消费、年龄结构与产业结构对湖南碳排放的影响及其演进分析——基于STIRPAT模型[J].西北人口,2011,32(2):65-69,82.

[3]巩帅臣.湖南省碳排放特征及影响因素分析[J].企业家天地,2010(1):115-117.

[4]Malla Sunil.CO2Emissions from Electricity Generation in Seven Asia-pacific and North American Countries:A Decomposition Analysis[J].Energy Policy,2009,37(1):1-9.

[5]朱勤,彭希哲,陆志明,等.中国能源消费碳排放变化的因素分解及实证分析[J].资源科学,2009,31(12):2072-2079.

[6]Ang B W.Decomposition Analysis for Policymaking in Energy:Which Is the Preferred Methods?[J].Energy Policy,2004,32(9):1131-1139.

[7]李国志,李宗植.中国二氧化碳排放的区域差异和影响因素研究[J].中国人口·资源与环境,2010,20(5):22-27.