过渡区对混凝土分体柱框架中节点应力应变的影响

2013-08-13许振齐傅光耀章干城

许振齐 ,傅光耀 ,章干城

(1.长安大学建筑工程学院,陕西西安 710061;2.武警8630部队,天津 300250)

0 引 言

在当前钢筋混凝土高层结构设计中,为了满足现行的建筑抗震设计规范对框架延性的要求,对框架柱设计时,轴压比必须控制在一定范围内。因此在对荷载大且层高低的楼层进行设计时,容易形成短柱。短柱危害严重,国内外学术界和工程界长期以来对短柱力学性能的改善做了很多探索,例如改善混凝土材料性能[1-2]、提高框架柱的抗剪和抗压承载力[3-4]、采用钢管混凝土[5-6]等。本文研究的分体柱技术也是探索的一种,分体柱技术是将混凝土短柱用隔板分隔成若干混凝土小柱,各小柱单独配筋,而后以整体形式来代替短柱工作,实现了将短柱变“长柱”。

由于目前对分体柱力学性能的研究还不成熟,工程上应用相对很少。李忠献[7]等通过实验的方法,研究了高轴压比和低周反复荷载作用下框架梁柱中节点的抗震性能,分析了节点上下层柱的分体形式和过渡区设置对核心区抗震性能的影响。本文选取分体柱框架中节点为研究对象,以四根小柱分体的模型,通过数值模拟的方法对节点核心区的应力应变进行分析,在节点上下不同分体形式的前提下,讨论过渡区长度对框架节点核心区应力应变以及裂缝开展的影响。

1 模型设计与模拟方法

1.1 模型简介

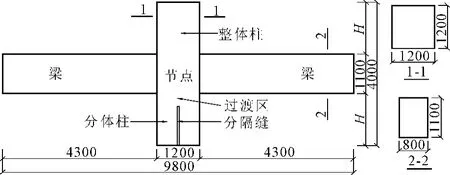

钢筋混凝土分体柱框架节点模型取之于混凝土框架结构的中节点,梁和柱的截断点都在其反弯点处,模型的几何尺寸如图1所示。

图1 框架节点(mm)

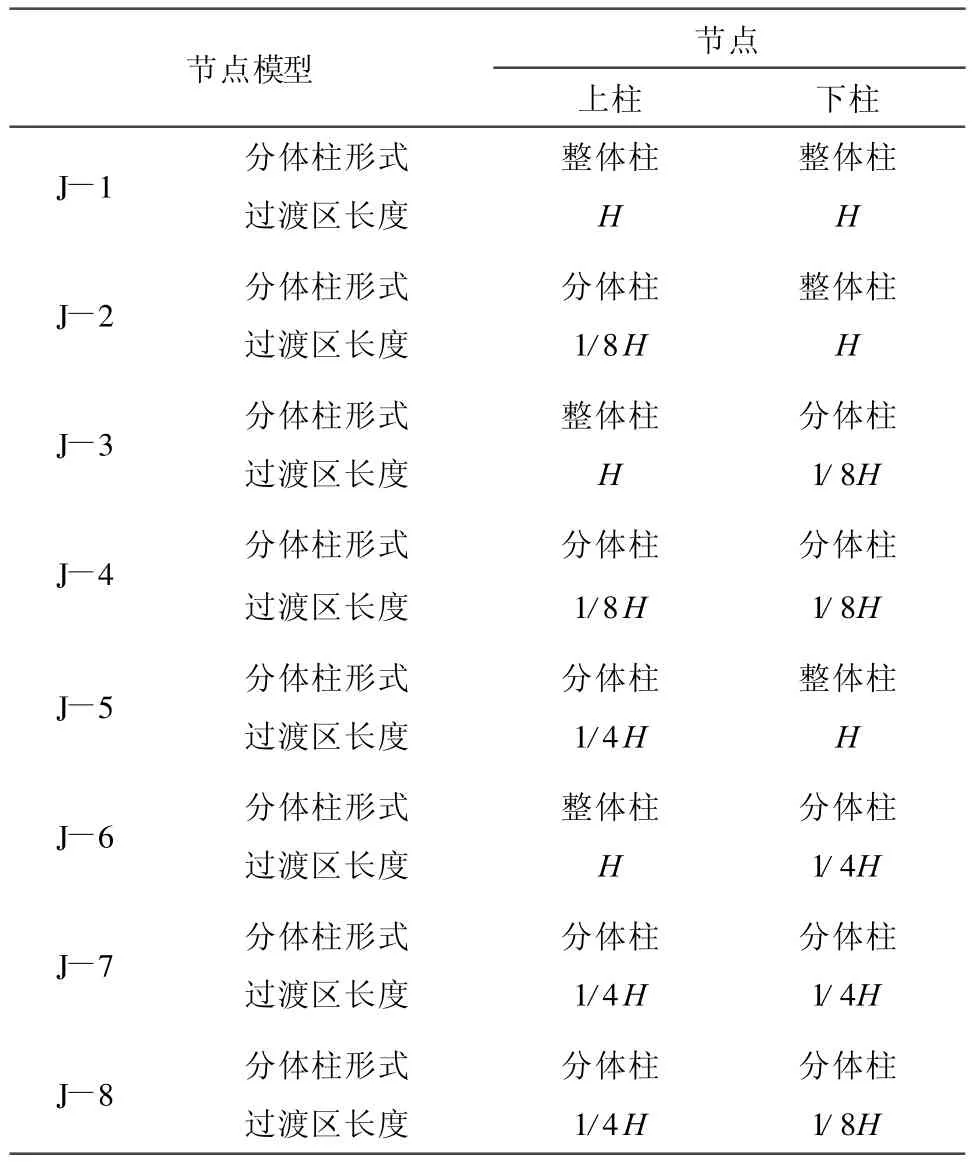

全部模型共8个(见表1),梁柱截面尺寸如图1所示,混凝土强度等级取C30,柱的轴压比取0.72,柱纵筋体积配筋率为3.14%,箍筋体积配筋率为0.51%,梁纵筋体积配筋率为2.53%,箍筋体积配筋率为0.79%[8-9]。

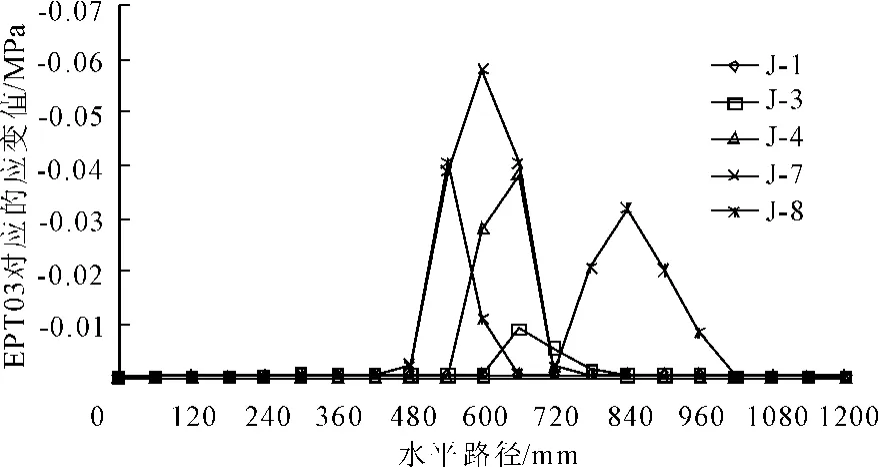

表1 模型设置

为了便于软件对分隔缝变量的模拟计算,加之隔板材料研究尚未成熟,本文忽略隔板材料对整个分体柱框架节点的影响,分隔缝宽带[10]取60 mm,不填充材料。分体柱过渡区长度[7]取1/8 H和1/4 H。

1.2 单元简介

采用有限元分析软件ANSYS12.0对试验模型进行受力分析,混凝土和钢筋采用整体式建模(即把钢筋弥散到混凝土中共同承担荷载),所有有限元单元为solid65单元,模拟3D钢筋混凝土实体结构。该单元开发为抗压能力远大于抗拉能力,且非均匀材料,适用于钢筋混凝土结构。该单元具有8个节点,每个节点有3个自由度,在材料非线性处理上,该单元可以模拟混凝土的开裂、压碎、塑性变形及徐变。

在定义混凝土材料的强度准则时,选择MISO(多线性各项强化)材料模型,屈服准则应用Von Mises,混凝土选用 C30,弹性模量取 3.0×104N/mm2,泊松比取0.2;在定义钢筋材料的强度准则时,采用BKIN(双线性随动强化模型)模型,服从于Mises屈服准则,箍筋选用HPB300钢筋,弹性模量取2.1×105N/mm2,纵筋选用HRB335钢筋,弹性模量取2.0×105N/mm2,钢筋的泊松比取0.3[11]。据江见鲸[12-13]建议,混凝土柱的开口裂缝剪应力传递系数取0.4,闭合裂缝剪应力传递系数取0.9,且考虑轴心抗拉强度和轴心抗压强度(即开裂和压碎)。混凝土梁不考虑轴心抗拉强度和轴心抗压强度,开口裂缝剪应力传递系数取0.35,闭合裂缝剪应力传递系数取0.9。

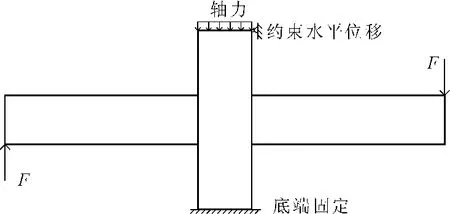

1.3 有限元模型施加约束与荷载

在模型底端采用固端约束,顶面约束X、Y方向(垂直于柱的平面)的线位移,左右梁端沿反方向施加集中荷载,如图2。

图2 节点的约束与加载简化图

模型荷载按照单调加载的方式加载,本文选取加载子步数为300步,分线性求解时的迭代数取为30。

2 计算结果及分析

2.1 S3主应力等值线图

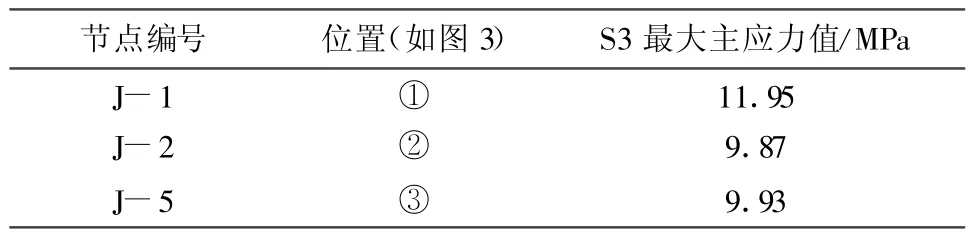

通过图3比较:相同分体形式过渡区长度不同的分体柱,节点核心区的S3主应力分布图相似,J-2和J-5的主应力值相差很小。J-1应力集中现象明显,J-2有应力集中现象产生,而J-5虽有但不明显。

J-2与J-5的S3最大主应力相比J-1下降了17.4%和16.9%(见表2),这说明有过渡区的分体柱较整截面柱不易出现应力集中现象。

由表2可以看出,分体柱过渡区能降低节点内部的应力值,且1/4H过渡区的分体柱要比1/8H过渡区的应力分布均匀。

表2 节点1、2、5内部S3最大主应力值

图3 节点1、2、5的S3主应力等值线图

2.2 沿水平路径的应力曲线图

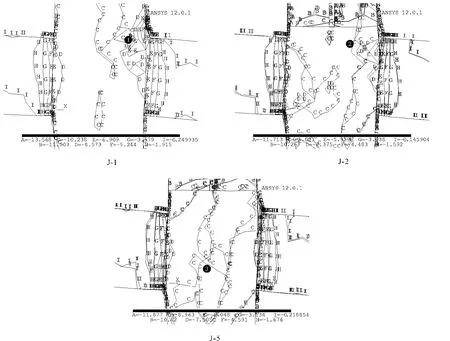

为了分析研究节点内部应力应变的变化规律,选取节点内部沿梁长方向的对称轴为水平路径,在此路径上分析得到S3主应力变化曲线图4。

通过图4比较可以得到:J-2到J-8相比整体柱在水平路径的S3最大主应力值分别下降了20.2%、7.3%、15.4%、24%、12.2%、24.3%、21.1%,表明分体柱形式能降低节点核心区的应力值。

由水平路径的S3最大主应力值比较来看,J-3>J-4>J-8>J-7,J-3>J-6>J-7和 J-2>J-5可见随着过渡区的长度增加,核心区S3主应力值减小,且当上柱为整体柱时,下柱为分体柱的节点核心区S3主应力值较小;由于J-2<J-4和J-5<J-7表明,当上柱为分体柱时,下柱为整体柱的节点核心区S3主应力值较小,再综合J-2<J-3和J-5<J-6后分析得到,分体形式为上分下整的分体柱比上整下分的分体柱节点核心区S3主应力值小。

图4 沿水平路径映射的S3主应力曲线

对于分体形式为“上下分”的节点随着过渡区的长度由1/8H增加到1/4H,最大主应力值下降的幅度最大。J-7与J-5相比,其最大主应力值非常接近,但是依曲线可看出J-5最大值出现在中点两侧,有出现双核心的趋势,而J-7最大主应力值出现在节点中心处,较J-5整体性能好。

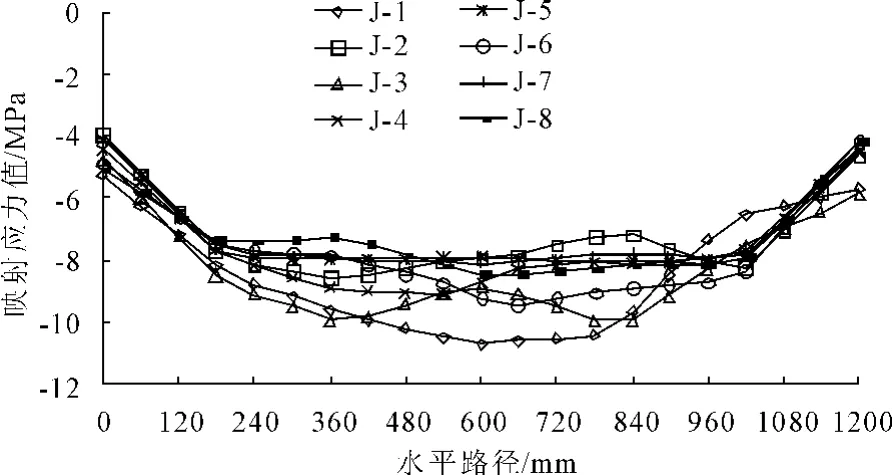

2.3 沿水平路径应变图

由图5比较可得:通过J-4、J-7、J-8可以看出,主应变EPT03曲线都有明显的转折点,而J-1整体柱的曲线变化比较平缓,表明分体柱的节点核心区最大主应变量要大于整截面柱。在节点核心区最大应变值比较上,由J-3<J-4<J-8<J-7分析得到,随着过渡区的增加,最大应变值也随之增加。

相同分体形式的框架柱节点,其EPT03曲线分布都非常接近,只有少数突变点差异。

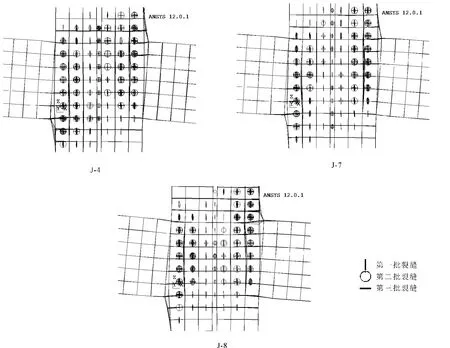

2.4 核心区裂缝图

通过图6比较,过渡区为1/8H的分体柱节点核心区第二、三批裂缝相对1/4H的节点出现得多,表明分体柱形式相同的情况下,过渡区长度能更好地阻止裂缝向核心区发展。J-4的第二、三批裂缝要比J-7和J-8多一些,而J-7和J-8的核心区没有出现第三批裂缝,且J-8的裂缝开展比J-7多,证明了过渡区能减少裂缝向核心区开展,上下分体1/4H过渡区的分体柱框架节点最优。

图5 沿水平路径EPTO3对应的应变曲线

图6 节点4、7、8核心区裂缝图

3 结 论

本文通过对8个钢筋混凝土分体柱框架结构梁柱中节点在高轴压比、反向荷载作用下研究分析,得出以下结论:

(1)分体柱过渡区能降低节点核心区的应力值,有效减少应力集中的现象产生,即分体柱框架节点的延性更好;

(2)当过渡区长度增加,节点最大主应力值随之下降,而最大主应变值却随着增大,过渡区长度为1/4H的分体柱框架节点整体性要优于过渡区长度为1/8H的节点;

(3)设置过渡区能减少裂缝向核心区发展,本文中过渡区长度为1/4H的上下分体的框架节点优点显著。

[2]贾金青,姜 睿,刘 毅,等.纤维超高强混凝土框架短柱抗震性能的试验研究[J].铁道科学与工程学报,2006,3(5):50-54.

[3]姜维山,白国良.配复合箍、螺旋箍、X形筋钢筋砼短柱的抗震性能及抗震设计[J].建筑结构学报,1994,15(1):2-16.

[4]赵世春,陈家夔.劲性钢筋砼框架短柱受剪承载力计算[J].建筑结构学报,1994,15(3):66-74.

[5]黄 勇,陈伟刚,段 莉.钢管混凝土短柱(剪力键)受剪性能试验研究[J].建筑结构学报,2001,32(12):178-185.

[6]周绪红,刘界鹏,张素梅.圆钢管约束钢筋混凝土短柱抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2010,31(7):56-63.

[7]李忠献,郝永昶,张建宇,等.钢筋混凝土分体柱框架梁柱中节点抗震性能的研究[J].建筑结构学报,2001,22(4):55-60.

[8]郝永昶,胡庆昌,徐云扉,等.应用分体柱改善短柱(高轴压比)抗震性能的试验研究[J].建筑结构学报,1998,19(6):2-11.

[9]江见鲸,陆新征,叶列平.混凝土结构有限元[M].北京:清华大学出版社,2005.

[10]李忠献,赵艳静,郝永昶,等.分体柱施工工艺的试验研究与设计建议[J].建筑结构,2004,34(4):15-17.

[11]中华人民共和国标准.GB50010-2010.混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[12]江见鲸.钢筋混凝土结构非线性有限元分析[M].西安:陕西科学技术出版社,1994.

[13]罗如登.Ansys中混凝土单元Solid65的裂缝间剪力传递系数取值[J].江苏大学学报,2008,29(2):169-172.