板柱边节点抗震性能研究

2013-08-11付瑞佳傅剑平

黄 强,付瑞佳,李 林,傅剑平

(1.重庆大学 山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆400045;2.建研科技股份有限公司,北京100013;3.中国建筑西南设计研究院有限公司,成都610041)

板柱结构是由柱和支撑在柱上的不带梁的板所构成的结构。通常在荷载比较小并且跨度也不大的情况下可以采用这种结构形式。采用板柱结构可降低建筑物的总高,降低建筑物的造价,增加经济效益;并且在施工时,模板安置简单,钢筋绑扎方便,可以加快施工进度,因此板柱结构越来越受到人们的青睐。但是在板柱节点的连接区会产生很大的剪应力,板柱连接区容易发生脆性的冲切破坏,甚至引起整个结构的连续倒塌[1],其次在使用荷载下,板容易在柱子周围产生宽度较大的裂缝,这些裂缝将会导致板柱连接区刚度的进一步降低和板过大的变形;另外,板柱结构的楼板厚度比一般框架或剪力墙结构的楼板都要大,从抗震的角度来考虑,楼板的自重大,使得本来侧向刚度就比较弱的板柱结构体系更不利。试验研究结果证明,在剪力和不平衡弯矩的共同作用下,板柱连接区可能发生两种破坏形态:弯曲破坏和冲切破坏。板柱连接区具有典型的弯剪扭共同作用的三维受力特点,受力分析非常复杂,到现在为止,国内外对连接区的不同破坏形态和传力机理还没有得到比较一致的认识,计算方法也不是很完善。因此有必要进行更深入的试验研究和理论分析。此外,虽然近年来对混凝土板柱结构已有许多研究,但大多数集中在内柱节点,而忽视了边、角柱节点的研究。因此,本文在总结了国内外试验资料的基础上[2-12],进行了3个板柱边节点试件的试验研究[13],其中有两个节点采用了抗冲切螺栓,考察了试件的滞回曲线、裂缝开展情况、各层间位移角下的钢筋应变分布、板柱连接区的破坏过程等内容,并进一步探讨冲切锚栓对板柱连接区的强度、侧向刚度、延性和侧向变形能力的影响,运用通用有限元程序ABAQUS对本次试验的三个构件进行模拟,对模拟得到的裂缝分布、钢筋应变和荷载位移曲线与试验值进行了对比分析。

1 原型试件

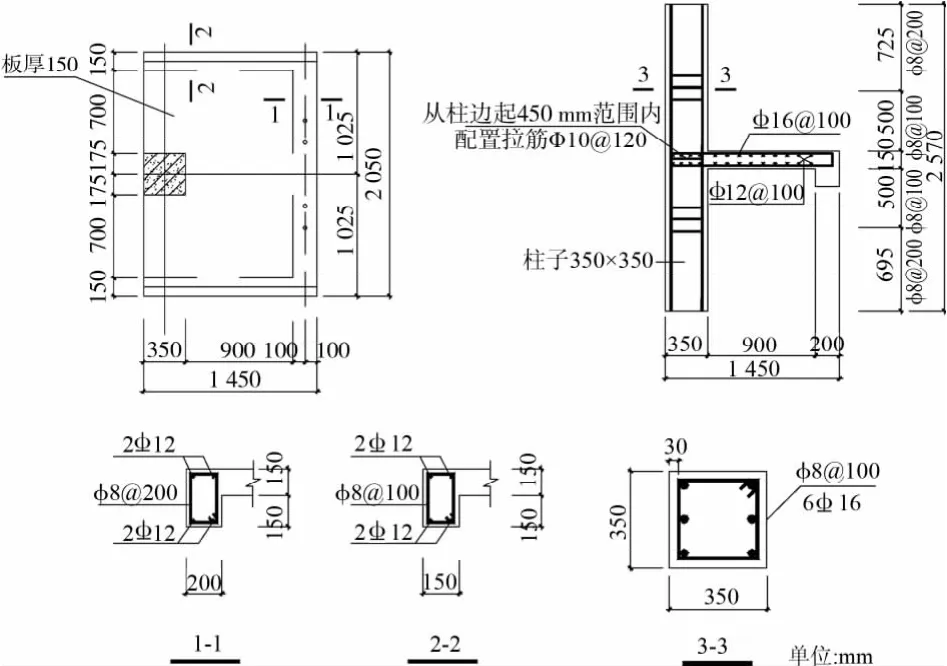

为叙述方便,用BZ1、BZ2、BZ3对此次试验中的构件进行编号。所有3个构件的柱截面尺寸、柱子高度、板厚、板的尺寸、板的纵筋的配置情况完全一样,见图1;试件BZ2、BZ3配置的抗冲切螺栓及间距见图2(a)、(b),螺栓直径为8mm,长110mm;BZ1没有配置抗冲切螺栓。各试件配筋见表1。

图1 试件设计详图

图2 抗冲切锚栓布置图

表1 各试件的配筋表

试验主要研究板柱边节点在自重和水平荷载共同作用下的受力性能。水平力通过作用在板边的作动器施加的竖向力来实现;试验采用逐级对称反复加载的加载制度,并以位移进行控制。试验加载装置图如图3所示。试验进行到后期,需要对试件何时失效作出判断,试验采用以下规定:当试件突然发生冲切破坏或者最大承载力下降到包络线最大值的85%以下时,即可终止试验,并认为此时试件发生破坏。

图3 试验加载装置

2 主要试验结果

2.1 试验现象

3个构件的试验方法、几何尺寸、板的钢筋分布都一样,因此破坏形态的差异主要是由锚栓的布置引起的。从裂缝的角度看,没有配置锚栓的BZ1,在板的自由面上的斜裂缝数量少,但是宽度大,而配置了锚栓的BZ2和BZ5板自由面上的裂缝数量相对较多,裂缝的宽度相对较小。3个构件相同的是,裂缝都是在柱边附近的板上首先出现裂缝,然后再向外扩展延伸,最终的裂缝模式都是柱两侧边的板面产生斜向的扭转裂缝,柱正面的板面产生大量径向裂缝,围绕柱子存在环向裂缝。从破坏荷载的角度看,配置了较多数量锚栓的BZ5的最大受压承载力是77kN,最大受拉承载力是101kN,配置了较少数量锚栓的BZ2的最大受压承载力是66.7kN,最大受拉承载力是90kN,没有配置锚栓的BZ1的最大受压承载力是64kN,最大受拉承载力是81kN。可见,锚栓的配置明显地提高了构件的承载能力,而且在一定范围内,承载能力随着锚栓配置量的增多而增大。从层间变形能力方面来看,未配置锚栓的BZ1到达最大受压承载力时层间位移角是0.9%,承载力下降至峰值的85%时层间位移角是1.5%;配置较少数量锚栓的BZ2到达最大受压承载力是层间位移是1.2%,承载力下降至峰值的85%时层间位移角是3.9%;配置较多数量锚栓的BZ5到达最大受压承载力时层间位移是1.5%,承载力下降至峰值的85%时层间位移角是4.3%。由此可见,锚栓明显提高了构件的层间变形能力。

2.2 滞回曲线

图4给出了3个试件的“板边荷载 位移”滞回曲线对比图。从图中不难看出,3个试件均经历了混凝土开裂前的弹性阶段、承载力达到峰值强度前的非线性阶段以及下降段。3个试件的滞回曲线都不是很饱满,说明板柱边节点的耗能性能不是很好;另外由图4还可知,配置了锚栓的BZ2和BZ5试件,其承载力和层间变形能力均高于未配置锚栓的BZ1试件。

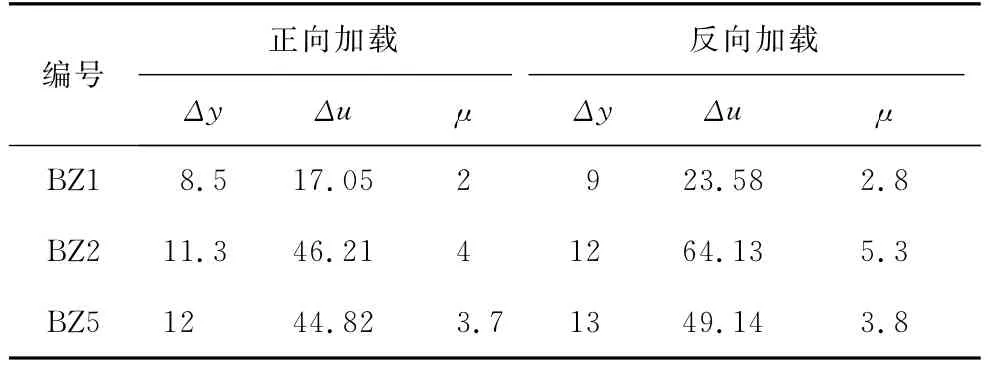

2.3 延性及变形能力

图4 各试件的P-Δ滞回曲线

延性是反映结构塑性变形能力、衡量结构抗震性能好坏的重要指标。结构或构件的延性一般采用延性系数来表示,延性系数的定义是结构或构件最大变形与屈服变形的比值,它可以用位移、转角和曲率的比值来表示,3个试件的延性评价以位移延性系数作为指标,其中屈服位移的确定参照了Robert Park[14]给出的“基于等效耗能能力”计算模式。3个试件的延性特征参数见表2。

表2 延性特征参数

从上表可以看出,没有配置锚栓的位移延性系数较小,配置了锚栓的BZ2和BZ5的位移延性系数则显著提高。

3 有限元分析

采用大型通用商业软件ABAQUS进行有限元分析。混凝土本构模型采用考虑了塑性损伤的规范单轴应力-应变模型[15];钢筋则采用弹塑性加硬化的三折线模型。混凝土与钢筋的粘结滑移则通过延长受拉软化曲线、简单近似考虑钢筋和混凝土之间界面效应的方式予以考虑,认为混凝土开裂后应力并未完全释放,仍有一部分抗拉能力,从而模拟钢筋在混凝土单元裂缝间荷载传递。混凝土部分采用三维实体单元C3D8R进行模拟,钢筋则采用三维二节点线性桁架单元T3D2来模拟。将程序计算得到的骨架曲线与通过试验获得的骨架曲线进行对比,如图5所示。

从上图可以看出,程序计算结果与试验结果在骨架曲线的上升阶段符合得较好;而到了下降段,由于试件产生了较宽裂缝,钢筋与混凝土之间的相对滑移比较严重,程序考虑粘结滑移的方式不能较好地处理该问题,因此两者的下降段曲线有一定的差异。

图5 试验与计算的荷载 位移曲线对比

通过对比程序受拉损伤云图与试件裂缝分布图,发现两者趋势基本一致,即靠近柱子的周围,损伤情况比较严重,该处也是裂缝集中开展的部位;通过对比程序钢筋应变分布图与试验结果发现,靠近柱子的钢筋、锚栓,应变均较大,而远离柱子的钢筋或锚栓,应变则较小。

4 结 论

1)配置抗冲切锚栓,可以显著提高板柱边节点的承载能力、变形能力以及抗震性能,在一定范围内,板柱边节点的承载能力、变形能力和抗震性能随着配置抗冲切锚栓数量的增多而提高。

2)板柱边节点的自由边靠近柱子处是薄弱部位,该部位很容易产生贯通的交叉斜裂缝,从而降低构件的承载力和抗震性能,该部位应该采取一定的措施加强。

3)2个配置抗冲切锚栓的板柱边节点达到极限荷载时的最小层间位移角为3/200,满足我国现行规范的限值要求;配置锚栓的两个试件延性为3.7~5.3,达到了中等延性水平。

[1]Tian Y.The dissertation behavior and modeling of reinforced concrete slab-column connections[D].Austin:The University of Texas at Austin,2007.

[2]舒兆发.板柱结构边柱节点的受冲切承载力[J].湖南大学学报,2007,34(1):19-23.

[3]刘文珽,黄承逵,姚谦峰.混凝土T形边柱的板柱连接抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2009,30(2):47-54.

[4]代伟明,刘子华.板柱节点拟静力试验的层间位移角与剪重比关系[J].工程抗震与加固改造,2009,31(2):39-45.

[5]舒兆发.板柱结构的中柱节点传递剪力和不平衡弯矩的冲切承载力[J].湖南大学学报,2003,30(5):36-41.

[6]段洪涛.钢筋混凝土板柱节点抗震性能的试验研究[D].重庆:重庆大学,2004.

[7]代伟明.板柱节点抗震性能及设计方法研究[D].北京:中国建筑科学研究院,2008.

[8]Tian Y,James O J.Strength evaluation of interior slab-column connections[J].ACI Structural Journal,2008,105(6):692-700.

[9]Edward A,Susanto T.Edge-column slab connections under gravity and lateral loading[J].ACI Structural Journal,2008,105(5):541-551.

[10]Gerd B,Walter H D.Influence of slab thickNess on punching shear strength[J].ACI Structural Journal,2008,105(2):180-187.

[11]Tian Y,James O J.Behavior of slab-column connections of existing flat-plate strures[J].ACI Structural Journal,2008,105(5):561-569.

[12]Widianto,Oguzhan B.Two-way shear strength of slab-column connections:reexamination of ACI 318Provisions [J].ACI Structural Journal,2009,106(2):160-170.

[13]李林.板柱边节点抗震性能试验研究及有限元分析[D].重庆大学,2011.

[14]R.帕克,T.波利,著.钢筋混凝土结构[M].秦文钺等,译.重庆:重庆大学出版社,1985.

[15]中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土结构设计规范GB50010-2010[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.