高中区域地理教学中的困惑及其对策

2013-08-02浙江省富阳第二中学311400项爱明

浙江省富阳第二中学(311400) 项爱明

区域地理是指研究整个地球或行政分区的自然地理(地理位置、范围、地形、气候、河流、湖泊、土壤、植被等)和人文地理(民族、人种、人口、城市、交通、经济发展等)的地理学科分支。《2011年浙江省普通高考考试说明(文科)》地理的考试范围中明确指出:“区域地理(世界地理、中国地理)是高中地理知识必要的载体。”但浙江省在义务教育阶段实施的是综合课程,相关的地理知识分散于《科学》与《历史与社会》两门综合学科中,知识零碎且要求较低。而高中地理课程安排中,必修Ⅲ侧重于区域的综合开发整治,对区域地理的基础知识并没作具体安排。这样的课程设置,使得浙江省高中学生的区域地理知识相当缺乏,难以满足高考对区域地理知识的要求。

通览全国各地各年的高考文综地理试题,有一显著特征就是注重对区域的考查。试题多以区域地理为载体,或直接考查相关的区域地理基础知识,如考查某区域的地形、气候、水文、工农业生产等。或以区域地理基础知识为背景,考查学生综合运用自然地理和人文地理的基本原理,去描述和阐释区域地理事象,论证和探讨区域地理问题,谋求区域的可持续发展。基于对高考试题的研究分析,高中区域地理的教学须完成三大教学目标:一是判定区域位置;二是把握区域特征,比较区域差异——这是自然地理和人文地理基础知识的落脚点;三是研究区域发展问题,或对发展条件作出评价,或指出存在的问题,并能提出相应的措施——它是自然地理和人文地理知识的具体综合应用。在区域地理的教学中,进行区域定位是前提,把握区域特征是基础,谋求区域发展是目的,但在很多的地理课堂教学中,存在着诸多的问题与困惑。

困惑一:不知这是哪儿

在各地高考试题中考查考生区域地图定位能力的试题比较多,能力要求有高有低,有的区域仅作试题的背景而存在,也有些试题须进行准确的区域定位才能作出正确的解答。区域的定位主要依据有经纬网、轮廓形状、海陆位置、主要地理事物的分布、地理事象空间结构及变化等,其中难度较大的是根据经纬网来推断定位。如2010年浙江卷中的5~6小题,它的解答必须通过经纬网进行准确的定位,推断出它们分别指的是台湾西部、尼罗河三角洲、密西西比河三角洲和法国南部地中海沿岸之后,再根据四地区农业发展状况(农作物、农业地型类型),才能最后作出正确的区分、判断与选择。因此掌握区域定位的基本方法,具备区域定位的基本能力是区域地理学习的基础性要求,它是解题的前提。

对策一:学会想象,构建“心理地图”

根据轮廓形状、主要地理事物的分布等进行区域位置的判定相对较易,但这仍需有一定的知识积累方能进行,难度较大的是依据经纬网进行定位,这需要“心中有图”。区域定位的训练,一可以沿着各大陆的海岸线“走”一遍,识记沿途的轮廓形状、半岛、岛屿、边缘海及海峡、运河等,之后再进行回忆与想象,想不清楚的再翻开图册看,这样的好处在于对主要地理事物的相对位置能有一个宏观的把握。

二是可以选定几个主要的“点”,使其成为“已知点”,据此来推测图示区域大致的位置。如在赤道上可设定三个点:(0°,0°)在几内亚湾,(0°,100°E)在马六甲海峡附近,(0°,50°W)在亚马孙河口。然后再尝试将其连成线,去识记、想象途经的主要地理事物:从几内亚湾出发向东,经刚果盆地,过东非大裂谷,穿越东非高原,横贯印度洋到马来群岛,穿越太平洋,翻越安第斯山脉,横穿亚马孙平原,到亚马孙河口,以“点”带面,熟识重要地理单元的分布。这样做的好处在于可以根据这些“已知点”,能推测出邻近的未知区域所在的大概位置。

困惑二:不知这儿怎样

翻开我们通常所用的区域地理图册,不难发现图中承载的信息过多,过于繁琐,既有区域的地形起伏、地形单元的名称与分布信息,也有该区域的河湖分布,还有矿产资源、城市、交通等信息,甚至于某些地形单元的名称因其排列过疏而无法读全它。面对地图中众多的名称,真不知该记些什么?该记到什么份上?

对策二:学会取舍,处理好宏观与微观,模糊与具体的关系

以中国地图出版社的《中学地理复习用参考地图册》中的印度为例,涉及地形单元的名称有6个,城市地名有27个,矿产资源的符号有30个,还有大量的河流、铁路等线状信息,面对地图更多的感受是无所适从,不知该看些什么?该记些什么?所以学会取舍是必须的。

如印度的地形笼统来说,北部是山地,中部是平原,南部是高原;南北高,中部低。这是一种宏观的把握,相对具体地理事物名称来说是比较模糊的一种认识与把握。而从具体的角度来看,北部是喜马拉雅山地,中部是恒河平原,南部是德干高原,除地形单元名称的识记外,地形特征也一并掌握。若从微观角度看,北部是喜马拉雅高山区;中部是恒河平原,向东则是布拉马普特拉河沿岸平原;南部是德干高原,它包括西北部的印度沙漠,高原的东西两侧分别是东高止山脉和西高止山脉,总体比较低矮,由西向东倾斜。

很明显,在把握如此众多繁杂的地形相关信息时,因认知水平、学习能力、兴趣爱好有差异,可按三个层次要求来对待处理:第一层次,宏观把握——印度地形可分三个地形单元,南北高,中部低,这是基础性的要求,也是必须达成的;第二层次,具体掌握——印度北部是喜马拉雅山地,中部是恒河平原,南部是德干高原,南北高,中部低,即加入了该国主要地形单元的名称,这对绝大部分学生来说也能达成;第三层次,微观落实,事无巨细,面面俱到,当然这在教学中是不可取的、不能提倡的,这仅仅是对学有余力的、有兴趣爱好的同学,可以鼓励而为之,但决非课堂教学的目标。

所以在识记、掌握区域地理知识,尤其是对地理事物的名称方面,要学会取舍,要妥善处理好宏观与微观,模糊与具体的关系,我们更多的是要求能从宏观上去把握某区域的地理特征。

困惑三:不知为何这样

在高考试题中,很多的设问是建立在某一地理事实基础之上的,对问题的正确解答,正是对高中自然和人文地理所学的基本概念、基本原理能否得以有效迁移、灵活运用的考查。产生这一困惑的主要原因是如何在区域地理的学习中,有效地运用高中地理课程所学的基本概念、基本原理,去阐释某区域出现的现象或存在的问题。

对策三:学会阐释,做到知“地”明“理”

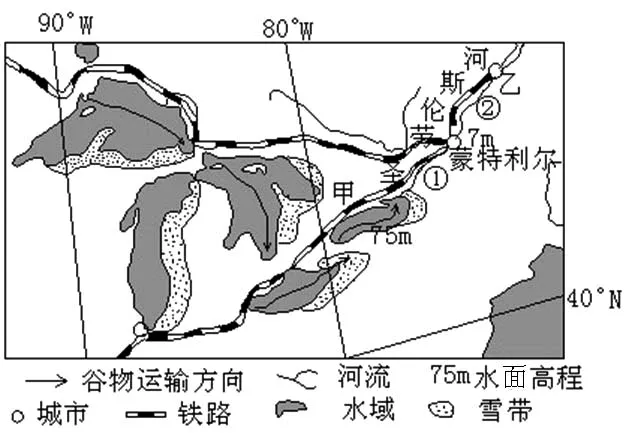

如2011年浙江文综卷第36题:图1为世界某区域示意图……完成下列问题。(2)简述“雪带”(降雪量明显多于周边地区)分布的特点,并解释原因。(8分)

图1 2011年浙江文综卷第36题图

该题的第1小问属于“看图说话”,难度不大——雪带主要分布在湖的东岸和南岸。而解释这一现象的原因,则是考查高中必修地理所学的相关知识,即如何在某一特定区域将所学的自然地理或人文地理的基本概念、基本原理,得以实际运用或是灵活运用。对此我们可以作一简单的解析,以此来探讨在区域地理的学习中,如何有效地、灵活地运用高中地理所学的自然地理或人文地理的基本概念、基本原理去阐释某一地理现象。第一,“雪”应该出现在该地区的冬半年(有些地区可出现在深秋或初春,当然极地地区除外);第二,“雪”是降水的一种类型,它需有充足的水汽;第三,它其实是水汽冷却凝固之后所产生的一种现象;第四,既然要冷凝,须有一遇冷的过程,就如夏天冰镇可乐瓶上的水珠的形成;第五,出现成云致雨(或雪)现象,一般该地多为上升气流,因对流层大气中海拔越高温度越低。基于此,面对五大湖地区“雪带”的分布特点这一事实,可以作出如下解释:①该地区冬季多西风、北风或西北风;②气流经过湖面时,水汽量增大;③到达湖泊的东岸或南岸后,沿坡面爬升(因为湖泊是一中低周高的特定区域);④水汽凝结形成降雪,出现雪带。

所以说,在区域地理的学习中,面对区域所存在的现象、出现的问题或产生的结果时,无需我们之前对此是否有所了解,我们只需明白这些地理事实、现象的存在有着它自身的道理,对它们作出合理的、合乎逻辑的阐述、解释与说明,需要能灵活地、有效地运用高中地理所学的基本概念、基本原理或其它学科的相关知识,我们不但要知道“地”,还需要明白“理”。

困惑四:不知如何解答

产生这一困惑除上述不明“理”之外,另一突出的原因是知识结构与知识体系的不健全,即心中没“素”,不知该怎样才能较为全面的对某一地理问题进行思考与分析,存在分析角度不清晰、思考不全面、逻辑不顺畅等问题。

对策四:学会描述,把握区域地理要素的结构,做到心中有“素”

区域地理的要素包括自然地理和人文地理两大方面,自然地理要素包括地理位置、范围、地形、气候、河流、湖泊、土壤、植被等;人文地理要素则包括民族、人种、人口、城市、交通、经济发展等;而区域地理各要素间存在着密切的内在联系,如图2所示。

图2 区域地理要素联系示意图

同时每一要素也有着它自身的知识结构,所以在描述每一个区域地理要素的特征时,应从其知识结构入手来说明与描述。如描述区域的地形特征,需从地形与地势两方面入手;而描述地形,可以从地形的类型与分布,地形的结构(即某区域以哪种地形为主)等;地势则包括海拔的高低、起伏的大小、倾斜的趋势等。其它要素也各有其结构,如图3所示。

图3 地理位置与气候要素的知识结构示意图

困惑五:不知怎么去学

2012年浙江省《考试说明》中将“学习区域地理的一般方法”单独列为一个条目作为考试要求。而综合区域特征,类比区域差异则是学习区域地理的一般方法。

对策五:综合区域特征,类比区域差异

综合法,即从整体认识和分析该区域地理的突出特征。区域特征是通过各地理要素相互影响、相互制约、相互联系而形成,故需立足于整体性,通过全面、系统的分析来认识与把握。按照各地理要素间的逻辑关系,在区域的各个特征中,找出最具本质(即其它特征是由此而引发)的和最具特色(即区别于其它地区)的主要区域特征,并以此追寻出主导因素。例如南极洲的区域特征——高寒,因纬度高而酷寒,这是该区域特征的主导因素,它直接影响到该区的其他自然(地势高,烈风,淡水资源和风能等)和人文(无常住居民)因素。

比较法,就是对不同地区的自然和人文地理要素进行对照、比较和分析,它可以是总体的比较,也可以是某一要素或现象之间的比较;可以是相同(或相似)事物的比较,也可以是不同事物间的比较,这需要我们“从不同处找相似点,从相同处找差异点”。如2009年浙江卷第36题第(2)问,分析海陆分布与地形对甲、乙两地气候形成的影响;2010年浙江卷第36题第(4)问,简析图中60°经线东西两侧所示城市的自然地理区位特征和原因。通过比较的方法,可以使我们能更准确地掌握各区域的总体特征。

除上述课堂教学中的五大困惑之外,在区域地理的内容选择上也存在较大的争议,浙江省于2012学年对必修课程的内容进行了调整,针对学生的实际情况,在必修III模块中补充了《世界地理》知识(第一节~第三节),以亚洲为例认识大洲,以欧洲西部为例认识地区,以美国为例认识国家,要求教师通过教学,加强学生对不同尺度区域的认识、概括出区域地理环境特征,理解区域地理环境和当地人类活动之间的关系;第四、五节在原有内容基础上渗透《中国地理》基础知识,呈现我国三大自然区、三大经济地带、南方和北方地区的区域差异和联系。但仅凭这点区域地理的内容,仅仅掌握了区域地理的一般学习方法,没有各个区域的一些基础知识的积累,当面对高考时,这样的知识储备够吗?

虽然经过这么多年的高考磨练,尤其是浙江省自主命题以来,教师们对高考的研究是越来越深入,但具体落实到课堂教学中,却依然是“涛声依旧”——区域地理的教学,更多的仍是“地名加物产”或“地理八股”等目标的达成,这与我们高考的复习目标相去甚远。所以作为高考复习中的区域地理教学,必须立足于高考的要求,必须去认真审视教学内容的选择与课堂教学目标的设定。