药典及相关教科书规定附子剂量与临床实际用量的差别分析

2013-07-17许真真

许真真

目前的药典及教科书对附子剂量的规定有一定的局限性,标明的只是常规用量,而对特殊情况下的使用剂量不明确。本文通过对古今文献以及医院附子使用剂量情况的调查,探讨药典及教科书中附子剂量的合理性。

1 古今附子剂量使用情况

1.1 古代记载中附子用量情况 《伤寒论》中有20多方含有附子的,服用剂量多为1~3枚,且有时生附子入药。现代研究表明附子1枚15 g,附子大者1枚31 g,可知在《伤寒论》中附子用量分布在15~90 g。由于当时普遍存在使用生附子入药现象,使其较炮附子入药时的药力药效更重,可知当时附子的使用份量重于现在份量。

唐代《千金方》中白蔹薏苡汤用附子3枚,治风拘挛,不可屈伸;大排风汤用附子3两,治半身不遂,口不能言,及诸偏枯。姜附汤中用生附子4两,治痰冷气呕沫,胸满短气,头痛,饮食不消化等。《外台秘要》引用《范汪方》中白术茯苓汤使用附子2两,治胸中结,脐下弦满,呕逆不得食。清代《朱氏集验方》中救汗汤用生附子3两,治阳虚自汗不止。唐清的剂量换算,有研究表明当时1两相当于现代的37.30 g[1],也即说当时附子用量可达100 g。

1.2 现代记载中附子用量情况 在《吴佩衡医案》中,附子使用剂量超过100 g的出现143次,超过150 g的出现70次,最小使用量10 g,不大于15 g仅使用4次,可见吴佩衡用附子剂量之大。《范中林医案》中附子用量>120 g的有26次,最小使用量15 g,仅1次。其他诸如《章次公医案》、《戴立三医案》、《姚贞白医案》、《赵绍琴临证验案精选》中虽然不如前两者使用剂量之重,但也时有出现使用100 g左右的情况。同时也了解到另一方面附子存在<3 g使用现象。在朱进忠《中医临证经验与方法》的113张含附子处方中,有20张使用是<3 g的。《中医临证经验与方法》中记载在补心肾,化痰涎用地黄饮子加减方时使用附子1 g;又有用附子1 g,肉桂1 g,丁香1 g,小茴香1 g温中健脾,分析可知在小剂量使用时主要是发挥其补火作用,对整方起到辅助作用,或者是方中各药使用剂量都比较小。

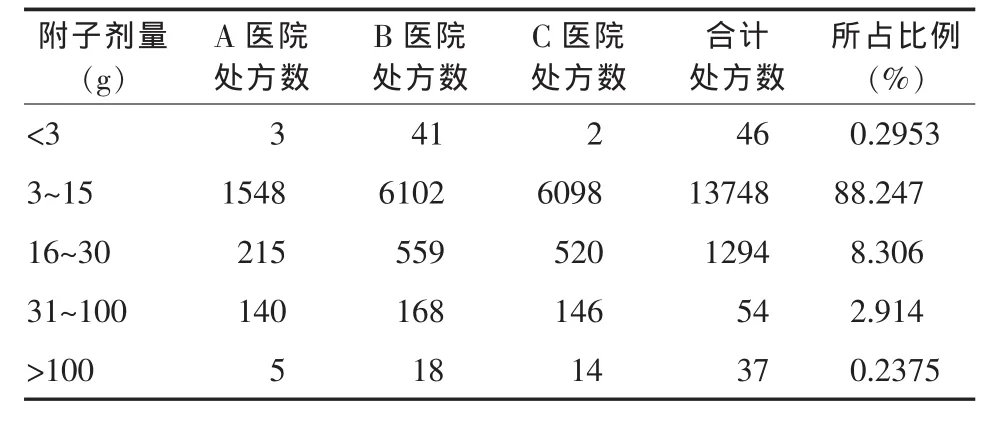

1.3 某地区三家中医院附子剂量使用情况 针对附子实际使用量与药典规定量之间的不同,查阅了某地区三家中医院2011年全年附子处方的使用信息,并对使用剂量进行统计,其中A医院含附子处方1911张,B医院含附子处方6888张,C医院含附子处方6780张,见表1。

表 1 三家医院附子剂量使用情况

从表1中可以看出在医院临床使用中,主要使用剂量还是在药典规定范围内,即3~15 g,使用频率为88.247%,由此可以看出,附子在临床使用时还是比较合格的,这一方面可能确实是辨证施治引起的,但另一方面也可能是由于药典限制力、以及附子的不良反应而造成不敢大剂量使用。虽如此,超过15 g使用的情况依然存在一定的比例,约占全年总数的11.5%。而少于药典规定最低限3 g的有46例,虽然使用例数比较少,但不能否认它的存在。

通过对大剂量附子处方的分析,得出超过150g的使用剂量均为单方单药,或配药、或入丸散等使用,而不是传统的在汤剂中使用。而使用剂量<150 g时大都是作为汤剂在整个处方中同煎使用的,虽有时医嘱为先煎120 min,但在《药典》及《中药学》教材上即使是3~15 g也是规定要先煎、久煎的。而对于<3 g使用的含附子处方,附子在整方中并不是作为主药而出现的,一般只是辅助的作用。

同时从2011年全年附子处方中,随机选取1周的含附子处方,进行临床诊断与剂量关系的分析,发现附子主要出现在治疗寒痹症、荨麻疹、银屑病、不孕症、产后身痛、月经不调、痛经、气血虚亏等病症的处方上,且用量超过30 g时集中在痹症、虚症的使用上。

通过对古籍方书、现代医案、文献以及医院处方的统计研究,可以看出附子剂量的使用历来都没有统一的范围,在附子的实际使用中,不仅出现了正常剂量3~15 g,而且小剂量低于3 g,大剂量达到百克的屡见不鲜。如果将药典中使用剂量作为常规剂量,那么在实际使用中便存在三种情况:即<3 g、3~15 g、>15 g 剂量段。

2 对附子不同剂量使用规律的探讨

2.1 大剂量附子主要用于回阳救逆等危急重证 附子作为有毒中药,一直以来都存在着对剂量使用的要求,但也不乏大剂量使用的情况,究其原因,无非是首先要辨证准确。黄全法[2]指出在临床大剂量应用附子时,其适应证须是脾肾阳虚,脾胃虚寒,心阳不振以及寒凝经脉之顽痹以阳虚表现为主者,剂量应在30~120 g。罗昌国[3]对各家之言进行了统计,认为大剂量使用附子的适应证主要为是阳虚、寒凝重症,病程多较长,久治不效者。其次还要根据患者的年龄、性别、身体素质等综合因素适当加减。

2.2 小剂量附子主要用于佐助作用 对于小剂量,即<3 g使用时,一般不是作为主药而起作用的,《章次公医案》中有使用2.4 g附子配伍酸枣仁汤治疗失眠的记载,少量附子在方中便是作为佐药起到振奋中阳,以健胃肠的作用。

2.3 常规剂量用于一般适应证 至于常规剂量使用附子,则是以补火助阳功效对于一般的虚症、寒症等起作用,并用于一般的适应证,如用治荨麻疹、湿疹、月经不调等。

2.4 其它药物同样存在这种现象 在不同的使用剂量起到不同的疗效作用,不仅在附子上可以体现,即使其它中药也有这种规律。如在2010版《中国药典》中规定人参的剂量为3~9 g,但在临床上用于治疗元气虚脱时的实际用量为15~30 g,而一般脾肺气虚证用 5~10 g;《中国药典》中地龙使用剂量为5~10 g,可治荨麻疹,消化道溃疡等,但 15~30 g时,可治高血压及支气管哮喘;白术用量为6~12 g,健脾止泻,但用60~80 g时可以益气通便[4]。《中国药典》柴胡剂量3~10 g,但文献记载柴胡2~5 g用于升举阳气,5~10 g用于疏肝解郁,10~30 g 用于解肌退热[5]。 升麻一般用量 3~10 g,用量 30 g时,对面神经麻痹有较好疗效[6]。黄芪用量9~30 g,王淑华等[7]研究表明黄芪在小剂量(9 g)以下抗衰老,常规剂量(10~20 g)、大剂量(30 g)有益气健脾,温中散寒,解毒化湿的药理作用。甘草《中国药典》用量2~10 g,陈可冀[8]研究表明在4 g以内起调和作用,5~10 g有温胃养心之功,30 g以上就有类似激素的作用。

3 讨 论

综上所述,就《中国药典》及教科书中所规定的使用剂量,与实际使用存在着一定的偏颇,这种矛盾的产生,必然导致一系列问题的产生,最突出的就是大剂量使用是否合理,是否安全的问题。不能明确药物使用剂量,这是现今中药使用过程中的普遍问题,不仅对于毒性中药,即使是一般中药,例如小承气汤中大黄120 g,大大超出了药典用量,独参汤中人参用量30 g,亦比药典规定量大,如此看来,中药剂量的使用不一致性现象并不是一个偶然。

附子的使用剂量在药典与临床之间的不统一已经成了现今医药工作者面临的实际问题,给处方开具、调配的过程增添麻烦。由于药典的规定,以及医患纠纷的原因,使得医药工作者在附子剂量的使用上畏手畏脚,限制了附子在急危重症等方面所应发挥的作用。其实2010版《中国药典》自己已经为解决这个问题指明了方向,药典上槟榔的用法用量是这样写的:3~10 g,驱绦虫、姜片虫 30~60 g。 而且早在清代时,《疫疹一得》作者余霖就曾提出将中药剂量分为大、中、小3个剂量等级,根据病情的需要选择应用。今时今日,药典中依然只规定使用其常规剂量,而不加变通,临证施用,将药物功效发挥至极限,这样只能导致法量脱节的现象。

由此,经科学研究及临床实践结合可以将附子剂量按治证功效分成不同的段,简言之就是将常规剂量与大剂量合并后按临床疗效分成大中小等剂量组,针对患者症状、体质、使用环境等因素用药,完善剂量的法定使用范围,给医患之间提供理论支撑和医术支持,不仅对于毒性中药,即使一般中药也可以有这样严格意义上的剂量使用范围。

理论联系实际,以科学研究及临床实践相结合为依据,对药典中关于剂量的规定范围进行完善,建议在常规剂量之外,设立适宜的变通空间,例如在常规使用剂量之后,加上“在…情况下,可…”的字样,使得能够准确辨证的中医医师可以适当的加减使用剂量,发挥药物疗效,从而起到意想不到的作用,同时也为医药人员如此使用提供法律依据。

[1]谢震波.中药古今用量异同原因探讨[J].药物分析杂志,2010,30(1);176.

[2]黄全法.大剂量附子临床应用治验举隅[J].中国医药学报,1993,8(5);32.

[3]罗国昌.近20年附子超大剂量应用概况[J].中国中药杂志,2005,30(2);96.

[4]田中荣.浅谈临床中药剂量的种种差异[J].中国临床医药研究杂志,2006,148;64.

[5]杨付明.中药剂量有关问题的探讨[J].中医杂志,2003,44(12):949.

[6]赵 敏.重用升麻治面瘫[J].中医药研究,1988,(3):481.

[7]王淑华.浅析黄芪不同剂量的药理作用[J].浙江中医杂志,2002,37(6):260.

[8]陈可冀.迈向21世纪的中西医结合[M].北京:中国医药科技出版,1991.207.