前束等长重建肘关节内侧副韧带的临床效果

2013-07-17潘昭勋张洪鑫王业鑫翟龙地

崔 岩,潘昭勋,张洪鑫,王业鑫,翟龙地

肘关节内侧副韧带损伤是临床常见的伤病,手术重建作为其最有效的治疗手段已经得到了国际上的公认[1]。目前常用的手术方法有:Jobe技术、锚钉技术、对接技术、界面螺钉技术等。这些现有的手术方式在临床上已取得了一定的疗效,但都存在着不同方面的缺陷。Jobe技术虽然能够牢固重建内侧副韧带,但由于骨道位置的影响,此手术通常需要行尺神经松解前移,并且尺神经并发症发病率高[2,3]。对接技术有效降低了尺神经并发症的发生率,但生物力学实验提示其重建移植物的抗应力强度差[4]。锚钉技术在一定程度上简化了手术操作,并得到了生物力学实验数据的支持,但在临床应用报道中,锚钉技术的失败率高达30%[5]。而目前最为流行的界面螺钉技术操作简便,并发症少,抗周期性外翻应力强,但存在移植物等长性差的缺陷,从而造成移植肌腱和固定界面的相关问题。本文介绍笔者采用通过骨道与界面螺钉相结合的方式将肌腱移植物固定于内侧副韧带前束等长点,实现等长重建,对35例肘关节内侧副韧带损伤患者进行治疗情况。

1 资料与方法

1.1 一般资料 笔者所在医院 2008 ̄04—2012 ̄12收治 35例肘关节内侧副韧带损伤患者,急性损伤22例,其中急性外翻应力损伤18例,急性外翻脱位4例;慢性损伤13例,其中慢性反复应力损伤8例,急性损伤后慢性不稳4例,脱位后慢性不稳1例。男性22例,女性13例,年龄15~55岁,平均29岁。均由外伤或反复肘关节剧烈运动引起,左肘10例,右肘25例。

1.2 临床表现 35例患者均以肘关节疼痛、肿胀、肘关节失稳、活动受限为主要临床表现,患肘外翻应力试验均呈阳性,所有患者均行X线及MRI检查,MRI检查35例患者肘关节内侧副韧带均有断裂表现,X线检查均无明显骨折征象,其中7例患者肘关节内侧间隙明显增宽。

1.3 手术方法 急性损伤患者入院均行活血消肿治疗,手术时间为伤后3~7 d。慢性损伤患者入院后完善术前检查,1~3 d接受手术。手术采取臂丛麻醉,仰卧位。麻醉成功后,按常规使用止血带。自肱骨内上髁近端1 cm处做切口,延伸到内侧副韧带前束尺骨止点以远的1 cm范围,切开皮肤以及皮下组织,注意保护前臂内侧皮神经及静脉。切开深筋膜,在尺侧腕屈肌的两头之间进行分离,显露尺侧副韧带。探查见:本组35例患者中,尺侧副韧带前束均完全撕裂,18例患者尺侧副韧带后束断裂,6例患者斜束撕裂并伴关节囊不同程度横行撕裂,其中5例为脱位病史患者。

重建材料:于患肢前臂掌长肌肌腱走行做4处横行小切口,分离显露掌长肌肌腱并加以确认,分离后取出掌长肌,要求长度不小于19 cm[1],取出的肌腱修整,将肌腱的肌肉端反折至肌腱中间缝合,两端编制缝合,再对折后便成为含有3股掌长肌腱的腱束,长度达6 cm,备用。

重建方法:首先找到内侧副韧带前束尺骨端止点,于尺骨冠状突内侧脊原止点前后缘皮质处用3.5 mm钻头自前向后钻1骨洞。将准备好的肌腱移植物引入骨洞。再于肱骨内上髁最高点前下方暂时打入1枚1 mm克氏针,将移植物拉紧并将其肱骨端缠绕于于克氏针上,反复屈伸肘关节,范围为0~110°,用手指按压肌腱移植物末端以感受张力及长度变化。不断调整克氏针定位点,直至屈伸过程中肌腱长度变化最小,确定此克氏针定位点为内侧副韧带前束等长点。根据经验总结,等长点的位置一般位于肱骨内上髁最高点下0.5 cm前0.3 cm附近。用引导针技术固定肱骨止点:于等长点位置向外上后方打入克氏针,出针点位于肱骨外上髁上方3~5 cm的骨脊后方,在肱肌与肱三头肌之间穿出,以避免神经血管损伤,空心钻头做骨道,最后用导引针将肌腱移植物的两端引入骨道,屈肘90°拉紧维持张力,用1枚界面螺钉固定。

注意事项:术中注意找到并显露尺神经,将其轻轻牵拉至后侧远离骨道操作区域予以保护。分离显露肱骨内上髁时,将肱骨内上髁前方及上方进行骨膜下剥离,以确保定位点准确,并防止打骨隧道时钻头搅动周围肌肉组织牵拉损伤尺神经。对关节囊横行撕裂者首先缝合关节囊再做韧带重建,伴有后束及斜束断裂者给与直接缝合[6]。

术后采用石膏托固定肘关节,维持60°屈曲位,术后3 d开始进行肘关节被动功能锻炼,外固定于3周后拆除,进行主动伸屈肘关节训练。3个月内禁止外翻应力[7]。

1.4 随访及疗效评估 术后对所有患者进行随访,随访时间为术后1、3、6、12个月,1年后每年随访。采用Mayo肘关节功能评分进行评估。

1.5 统计学方法 全部数据采用SPSS13.0统计软件包分析。数据x±s表示,显著性分析采用配对t检验以P<0.05为有统计学意义。

2 结 果

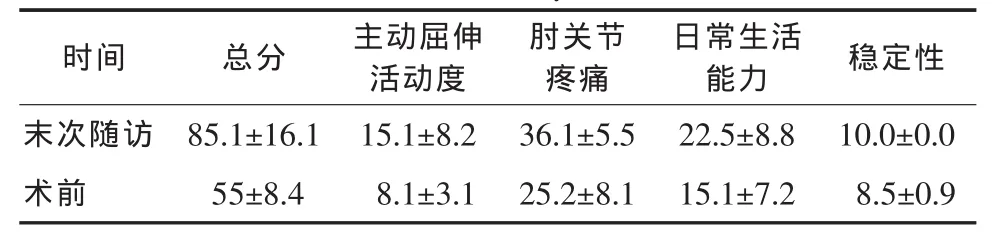

35例患者均得到随访,时间12~48个月,平均35个月。Mayo评分由术前的(55±8.4)分提高到末次随访时的(85.1±16.1)分(P<0.01,表 1)。 其中优 28 例(80%),良 5 例(14.3%),一般2例(5.7%)。优良率94.3%。全部35例患者无一例发生血管、神经并发症,术后3个月随访肘关节主动活动范围均达到正常。提示前束等长法重建肘关节内侧副韧带取得了满意的临床效果。

表 1 术前术后Mayo评分(x±s)

3 讨 论

肘关节内侧副韧带由三部分组成:前、后、斜束。前束起于肱骨内上髁的前下方和内下方,止于尺骨冠突内侧脊处,呈条索装,国人尸体测量结果为:起点宽 (6.8±1.1)mm,止点宽(10.4±1.6)mm,肘关节伸直位时其长度为(18.4±0.8)mm[8]。后束起于肱骨内上髁后方及内下方,远端呈扇形止于鹰嘴内侧的弧形骨面上。斜束起于肱骨内上髁内侧缘小结节上,止于鹰嘴内侧骨面上。由于各部分解剖层次和位置的差异,临床上内侧副韧带损伤以前、后束的损伤断裂为主,斜束断裂较少见[5]。

1991年,Morrey等[9]就已明确肘关节内侧副韧带前束是对抗外翻应力的主要结构。Pollock等的生物力学实验表明:肘关节从伸直位到屈曲120°过程中,前束一直提供大部分的抗外翻应力;后束在肘关节屈曲30°和120°时协同抵抗外翻应力。序列切断力学实验表明:在存在外翻应力且前束完整的状态下,后束及斜束在肘关节0°~125°屈伸活动范围内对肘关节稳定性影响不大[10]。因此,临床上重建内侧副韧带的手术,也由以往Jobe术式的前、后束同时重建转为前束重建为主。早期文献报道,在临床重建内侧副韧带前束的手术当中,术者一般是通过将重建移植物的止点定位于原韧带解剖止点,以期达到内侧副韧带前束重建的等长,然而术中及术后影像学检查发现,这样往往难以达到理想的等长性。2004年Armstrong等[11]通过尸体标本的生物力学实验,提出正常解剖条件下肘关节内侧副韧带前束在肘关节屈伸运动中并不等长。Goren等[1]的进一步研究也表明,肘关节内侧副韧带前束的长度随肘关节的屈伸运动变化较大,在肘关节伸直位时长度最短,屈肘90°时达到最长,屈曲超过120°后其长度稍微降低。其最大长度差距达到4~5.5 mm。随着对肘关节内侧副韧带解剖及生物力学认识的不断加深,临床上重建内侧副韧带的手术方法也在不断变化。因此,笔者提出不采用原解剖止点而寻找新等长点的手术方法等长重建内侧副韧带前束,并取得了令人满意的临床疗效。

早期文献报道,对于肘关节功能要求较低患者及非投掷运动员,采取非手术治疗可阻止关节不稳定的进一步发展,但对已经产生的肘关节不稳疗效欠佳[12]。而肘关节长期不稳定必定存在反复的撞击和异常活动,不仅影响肘关节功能,而且不可避免的会造成关节软骨的损伤和退变,进而引起远期骨性关节炎和肘关节强直的发生,造成无法挽回的损失[13]。目前,越来越多的学者证实肘关节内侧副韧带的急性损伤采取非手术治疗远期发生慢性肘关节不稳的概率很高,有必要进行重建手术治疗[14]。常见的手术方式包括Jobe技术、锚钉技术、对接技术、面螺钉技术等等,传统的Jobe技术[2]采用多骨道固定,尺骨端分别于前束及后束止点做骨道并贯穿,肱骨端于肱骨内上髁前、后、下方做骨道,将肌腱移植物引入,缝合移植物两端做“8”字固定。此术式由于其肱骨端固定位置靠近尺神经沟,常规需行尺神经前移,术后尺神经并发症高达31%[3]。对接技术即改良的Jobe技术,其尺骨端固定位置及方式与Jobe技术相同,在肱骨端于肱骨内上髁下方解剖止点附近做单骨道,并在骨道后侧皮质分别钻小孔,将肌腱牵引缝合线引出在后皮质打结固定,能有效的降低尺神经并发症发病率[4],但其肱骨端止点的固定仅依靠缝线与皮质固定,生物力学实验提示其在反复周期性应力和较强外翻应力条件下容易发生肌腱移植物的磨损断裂。锚钉技术是采用锚钉直接将肌腱移植物缝合固定于内侧副韧带前束的上、下解剖止点,并与原韧带组织加强缝合,虽然实验表明其生物力学强度与骨道技术相当,但其临床失败率高达30%[5]。界面螺钉技术是目前最常见的手术方式。其特点是肱骨、尺骨端均为单隧道固定,直接将肌腱移植物的两端分别通过骨道及界面螺钉固定于尺骨冠状突内侧骨面及肱骨外上髁上方,虽然抗拉应力较骨道技术有一定减弱,但却有效简化了手术操作,并提供了更强的对抗周期性外翻应力负荷强度[12]。这种术式在一定程度上放弃了对解剖重建的追求,但肌腱移植物的等长性问题仍没有得到很好的解决。

笔者认为,虽然肘关节内侧副韧带前束在正常解剖状态下没有绝对的等长点,但通过术中止点的选择,可以尽可能的实现重建移植物的等长,这对远期疗效具有十分重要的意义。肘关节的屈伸运动近似为同轴运动,其旋转轴线为肱骨滑车横轴,理论上旋转中心到周边位置点是等长的,但正常的肘关节内侧副韧带前束上止点并不是位于滑车轴线上,而是位于肱骨内上髁下方,这一位置相较于旋转中心位置偏低偏后,这就造成了内侧副韧带前束在肘关节伸屈活动中不等长—伸直时最短,而在屈曲90°时接近最长。因此,笔者在手术中将上止点放弃原解剖位置而定位于肱骨内上髁肘关节旋转中心点附近,并通过反复定位确定肘关节屈伸轴线,以求最大限度达到重建肌腱移植物的等长性。将内侧副韧带的下止点通过骨隧道固定于原解剖位置,既有利于同轴旋转动作中的等长性维持,又能通过骨道提供足够的抗拉应力强度。在固定方式上,上止点选择单隧道界面螺钉固定,充分保证前束等长的条件下提供了更好的对抗周期性外翻应力负荷强度。在移植物的选择上,传统的手术一般采用双股掌长肌腱,其最大负荷约375 N,超过了260 N的内侧副韧带前束最大负荷[15]。但在成熟的韧带重建手术如前交叉韧带重建手术中,重建移植物的最大负荷要求超过原韧带最大负荷的2倍,否则会引起重建韧带的松弛[16]。因此,笔者采取掌长肌腱折叠成3股作为重建移植物,其最大负荷接近550 N,超过了内侧副韧带前束的最大负荷的2倍,能够提供足够的抗拉应力强度。

既往的重建方式重建后的韧带在等长性上往往有所欠缺,这在短期内并不影响临床疗效,但远期来看,不等长的韧带会在肘关节反复屈伸过程中,给予移植物固定装置(如骨道、内固定物、缝线等)和移植物本身不断施加周期性应力,可能会引起骨道扩大、内固定物松动脱落、肌腱移植物损伤断裂、重建韧带松弛等问题[17]。本组35例患者中有23例接受了超过2年的随访,无一例发现重建韧带松弛、骨道扩大、螺钉松动等现象,等长重建内侧副韧带已经显现出良好的临床效果。更精确的等长点定位技术和该术式的更远期疗效及不足还有待于进一步研究和观察。

[1]Goren D,Budoff JE,Hipp JA.Isometric placement of lateral ulnar collateral ligament reconstructions:a biomechanical study[J].Am J Sports Med,2010,38(1):153-159.

[2]Jobe FW,Stark H,Lombardo SJ.Reconstruction of the ulnar collateral ligament in athletes[J].J Bone Joint Surg,1986,68(11):1158-1163.

[3]Mughal M,Mathew P,et al.Iatrogenic injury to the ulnar nerve during primary repair of medial ulnar collateral ligament in complex elbow fracture dislocations[J].Hand Surg Eur Vol,2012,11(3):259-264.

[4]McGraw MA,Kremchek TE,et al.Biomechanical evaluation of the docking plus ulnar collateral ligament reconstruction technique compared with the docking technique[J].Am J Sports Med,2013,41(2):313-20.

[5]Williams RJ,Urquhart ER,Altchek DW.Medial collateral ligament tears in the throwing athlete[J].Instr Course Lecture,2004,53(6):579-586.

[6]潘昭勋,孙 超.桡骨头置换术治疗桡骨头严重粉碎性骨折[J].实用医药杂志,2010,3(4):279-281.

[7]于共荣,凌云霞.关节镜治疗肘关节疾病的术后护理[J].实用医药杂志,2010,27(09):826-827.

[8]杨运平,徐达传,石 瑾,等.改良肘关节内侧入路尺侧副韧带手术的应用解剖[J].中国临床解剖学杂志,2000,18(3):203-204.

[9]Morrey BF,Tanaka S,An KN.Valgus stability of the elbow:A definition of primary and secondary constraints[J].Clin Orthop Relat Res,1991,(265):187-195.

[10]Pollock JW,Brownhill J,Ferreira LM,et al.Effect of the posterior bundle of the medial collateral ligament on elbow stability[J].J Hand Surg Am,2009,34(1):116-123.

[11]Armstrong AD,Ferreira LM,Dunning CE,et al.The medial collateral ligament of the elbow is not isometric:an in vitrobiomechanical study[J].Am J Sports Med,2004,32(1):85-90.

[12]Kodde IF,Rahusen FT.Long-term results after ulnar collateral ligament reconstruction of the elbow in European athletes with interference screw technique and triceps fascia autograft[J].J Shoulder Elbow Surg,2012,21(12):1656-63.

[13]刘海英,李红霞.肘关节损伤的康复治疗(附20例报告)[J].实用医药杂志,2007,24(5):565.

[14]Langer P,Fadale P,Hulstyn M.Evolution of the treatment options of ulnar collateral ligament injuries of the elbow[J].Br J Sports Med,2006,40(6):499-506.

[15]Regan WD,Korinek SL,Morrey BF,et al.Biomechanical study of ligamentsaround the elbow joint[J].Clin Orthop,1991,271(12):170-179.

[16]徐 琦,郭 林.膝关节前交叉韧带异体移植重建进展[J].实用医药杂志,2010,27(12):1113-1115.

[17]徐 琦,宋 涛.关节镜下前交叉韧带重建术后的康复训练[J].实用医药杂志,2012,29(09):789-790.