均衡的打破和恢复——以一个豫东艾滋病村庄的变化为例

2013-07-03朱艳

朱 艳

(商丘师范学院 历史与社会学院,河南 商丘 476000)

中国自1985年发现首例艾滋病感染者以来,艾滋病疫情呈现不断蔓延和扩散的势头。由于艾滋病的流行给国家、社会和家庭带来了严重影响,预防和控制艾滋病已经成为全国关注的公共卫生问题和社会问题。对于艾滋病的防御问题,很多学者都提出了自己的看法,比如张北川、李楯、夏国美等,他们认为随着社会的发展,人们对待艾滋病问题有了新的思考,我们应该更加公平、理性地去看待艾滋病问题及艾滋病群体。李楯便认为,市场经济改革后,出现了利益、主张、习惯和文化传统不同的群体,因此,如何对平等并对其进行重新界定是一个新的问题[1]111-112。杨团在其2008年所负责的《中国艾滋病防治相关政策分析课题》中指出,艾滋病问题不单单是政府单方面所能解决的,应该赋予每个社会群体以公平的权力,促使其形成一种社会的合力。尽管如此,在现实的社会背景下,在我国非营利性组织发展还很不成熟,政府在艾滋病问题的解决中仍起着首要作用。本文拟运用结构功能理论,通过对一个艾滋病村庄均衡状态的打破与恢复过程进行实证分析,展现政府在艾滋病防御过程中的关键作用。

一、原有的均衡状态

SM 村位于河南省东部某县,地处豫东平原。受历史条件和自然环境的影响,这里人多地少,土地贫瘠,人民生活水平总体较低。20世纪90年代,有偿献血慢慢兴起,为了解决当时的贫困,当地村民卖血赚钱形成一股风气。由于那时的采血设备简陋,人们的健康意识淡薄,加之私人非法采血,部分卖血村民被感染艾滋病毒,并且迅速传播蔓延。当时,全县参与卖血人员每天都有五六千人,仅SM 村每天就有千人上下(SM 村由3个自然村组成,目前有3500人左右),当年参与卖血人员的HIV 感染率为90%左右,这使得SM 村成为了全国闻名的艾滋病村。根据SM 村委会提供的数据,村庄现有HIV 感染者480余人,年龄主要集中于35—70岁,而40—60岁的感染者接近总数的50%,男女感染者比例相当,男性略多。

根据帕森斯的理论,社会秩序就是社会向着均衡发展的状态,而这种状态是建立在功能实现的基础之上的。帕森斯认为,功能是维持社会均衡有用的适当活动,是控制体系内结构与过程运行的条件[2]10-11。帕森斯由此所提出的“功能体系”包括了四个功能子系统,即适应功能(Adaptation)、目标获取(Goal attainment)、整合(Integration)、模式维护(Latent pattern maintenance),即AGIL 模型。AGIL代表着社会的四个基本功能要求,即基本的生存条件。一个社会能否生存与稳定,就在于是否实行AGIL 功能[3]24-25。以此分析SM 村可以看到以下情况。

第一,村庄适应功能的实现。SM 村由于受自然环境的影响,庄稼收成较低。历史上,SM 村人民生活较为贫困,基本的温饱也难以维持。改革开放以后,村庄状况有了很大改善。由于农业耕作技术的提高和家庭联产承包责任制的实行,村里的农作物产量与原来相比有了很大提高,农民家庭余粮普遍,村民生活水平稳步提升。在工业化和城市化进程中,部分村民外出打工,收入有所提高。虽然和其他乡村相比,村民收入依然较低,但在这样的情况下,村庄的适应功能却仍然得以实现。

第二,村庄目标获取功能的实现。在艾滋病出现以前,村庄有着完善的基层管理组织村委会,负责村里的日常行政事务。在村委会的管理之下,整个村庄的法律、教育、经济、公共事业等各项工作正常进行,村民生活虽然不是很富裕,却也可以安居乐业。村委会的工作使得村庄的目标实现功能得以维持。

第三,村庄整合功能的实现。SM 村的村民多为“朱”姓家族成员,村民之间多为亲属关系。在村里,如果哪家有红事或白事,全村村民基本都会参与,或者给予金钱上的帮助,或者是给予精神上的安慰。村民们会很自然地聚集在一起,提供一些力所能及的帮助,把这些当成自己应该承担的义务。

以上不单是SM 村的特点,也是中国村庄的普遍共性。在同一姓氏聚居的情况下,他们之间有着不同于城市人的天然凝聚力。在此情况下,村庄的整合功能得以实现。

第四,村庄模式维护功能的实现。SM 村的村民具有浓厚的“传统情结”,他们善良、勤劳、朴实、节俭,对生活没有过多的苛求。对于他们来说,踏踏实实地过日子是他们一生中最重要的事情,家庭对他们来说尤为重要。传统思想的影响和现代道德教育的开展使得村庄的模式维护功能得以实现。

二、艾滋病感染与均衡的打破

20世纪90年代初期,县城成立了几家采血站,村民像发疯一样,早晨四五点钟起床,从四面八方的农村涌向县城里的血站,村民们至今还记得当时流行的口号,如“东游西转不如去血站,南跑北跑不如血站伸胳膊”,“一伸一蜷,四十五元”等。那时,村民卖血的确解决了许多家庭的温饱以及孩子的学费问题,解决了各种提留款、超生费等,减少了很多需要政府救助的问题。但好景不长,1997年村里发现了第一个因艾滋病死亡的村民,SM 村的噩梦由此开始。从2000年起,村民中开始大规模爆发艾滋病。2003年,卫生部门对该村村民进行了一次普查,被确诊的艾滋病患者高达700余人。SM 村一时成为全国闻名的“艾滋病村”。社会均衡被彻底打破。

帕森斯在论述经济和政治功能相互作用的过程中,运用了“社会张力”这一概念。所谓社会张力,主要是由新情境引起的需求与我们的社会结构中那些大部分反对必要变化的惰性成分之间的冲突[4]58-60。

对于SM 村来说,艾滋病的发现使SM 村所面临的情境发生了变化,新的情境在SM 村出现了,这个新的情境就是村民们的生存状态。新的情境引起了新的需求,为了治疗艾滋病,村民有了更多的需求。村民需要治疗艾滋病的药物,需要弥补因艾滋病而失去亲人物质和精神补偿。艾滋病的出现提高了村民的生存成本,而这个成本是SM 村原本所不能承受的。新的情境出现了,新的需求随之到来,而社会结构却未及时回应,SM 村原有的均衡发展的社会状态被彻底打破,各种问题随之而来。

一是适应功能的丧失。在帕森斯的理论中,他将社会系统分为四个子系统,每一个都满足一项功能。行为有机体系统就满足了社会的适应功能,涉及生命体通过中枢神经处理信息的方式以及和物质环境发生相互作用的方法[5]42。艾滋病的出现,使村民的生命受到了威胁,他们不但丧失了劳动能力,也丧失了生活信心。在这样的情况下,以行为有机体系统为实现前提的适应功能便难以继续维持。

二是目标获取功能的丧失。2003年,当大量村民被确诊为艾滋病后,由于一时的震惊和难以接受,村民们一起来到了村委会,他们对村委会提出了自己的要求,在没有得到允诺的情况下,他们不再服从村委会的领导。此后的五年时间,村委会不复存在,村里的一切日常行政工作都不能正常开展,这种状态一直持续到2008年,在市、县政府的帮助下,村委会才重新建立起来。期间,村里的事务由村民自发成立的民间团体管理,但由于运作的不规范和事务处理过程中个人私利的掺杂,村庄的目标获取功能难以实现。

三是整合功能的丧失。在被确诊为艾滋病初期,患者面临着人际关系全面断裂的局面[6]。周围村庄得知SM 村成为“艾滋病村”后,纷纷避之不及,不仅多年的亲戚不再往来,甚至出现了“男孩娶不了妻,女孩嫁不出去”的情况。不但村里的“人”人们不敢接触,就连村里的“物”人们也不敢碰。村民们至今还记得当时种的西瓜没人要,养的鱼没人吃,就连“村里空气”也没人敢呼吸的状况。有些艾滋病感染者在村里找不到说话聊天的人,而哪家有人因艾滋病而死亡,其他村民也都会绕道而行,不敢踏进其家门一步。以往SM 村民风淳朴,走到之处,村民们都会很热情的拉着到家里喝口茶、吃顿饭,但这种情况在发现艾滋病之后再也没有出现过。

很多村民在得知自己感染了艾滋病后,觉得在村里再也没有了活路,于是纷纷背井离乡,或者去外地打工,或者到外地投亲靠友。觉得自己生活了几十年的村庄再也不是自己的根,自己没有了家,原有的归属感荡然无存。在这样的情况下,村庄的整合功能丧失。

四是模式维护功能的丧失。在学校里,如果知道了哪个学生的父母感染了艾滋病,没有人会和他接触。于是,很多艾滋病感染者的子女被迫辍学。有些村民在得知自己感染了艾滋病后,觉得来日无多,丧失了自己最初做人的准则,走上了犯罪的道路。在艾滋病的影响下,村民们的价值观、人生观、道德观发生了很大的改变。而家庭的丧失、道德观念的改变使得村庄的模式维护功能丧失。

三、均衡的恢复

(一)适应功能的恢复

从2003年起,政府采取了一系列措施,包括对艾滋病感染者的治疗、生活救助以及村庄的基础设施建设等,改善了艾滋病感染者的身体条件和生活状况,使得村庄的适应功能得以恢复。

1.艾滋病的治疗。对于艾滋病感染者来说,最为重要的事情就是能够生存下去。从2003年起,政府采取了一系列措施,力图控制并减缓艾滋病给村民们带来的痛苦。目前,村里的艾滋病感染者都在接受治疗,一般以药物治疗为主,病情严重时住院治疗。药物治疗主要是政府提供的128种免费药物。另外,政府还为每位感染者每月发放200 元的药物补助,而病情加重时的住院治疗费用也由政府承担。在此情况下,村民得到了一定的生活保障。政策实行以来,村里的死亡率基本上达到了正常水平。当然,每位感染者的存活时间,要视个体情况而定,有些村民身体抵抗能力较好,其存活时间也相对较长。

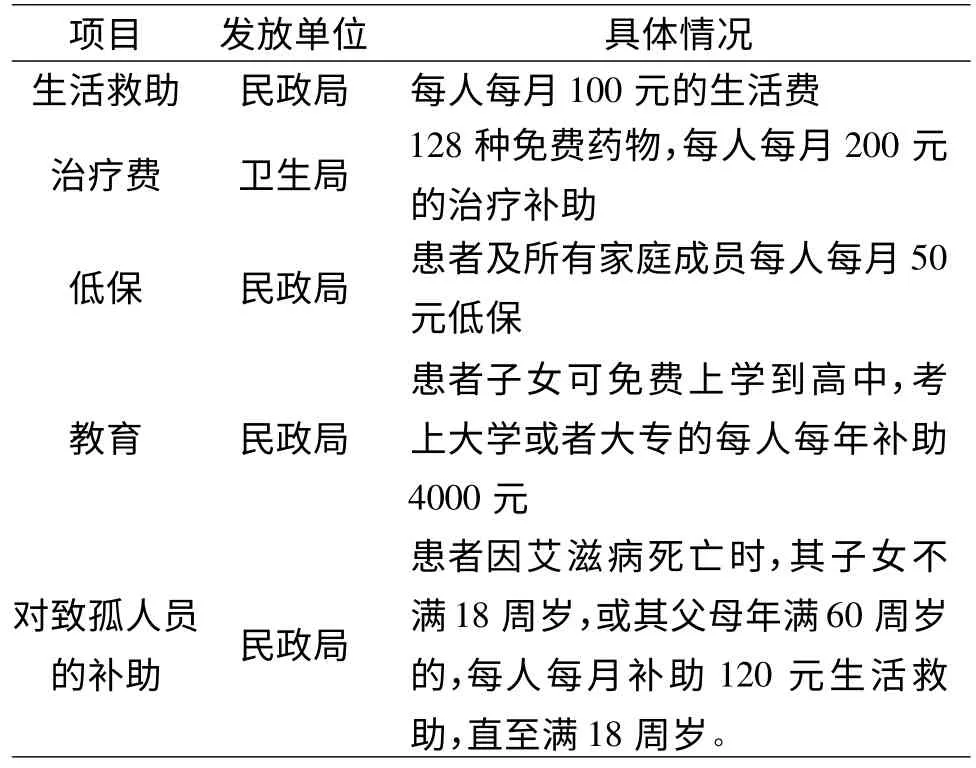

2.生活救助。对于村里的艾滋病感染者来说,他们的收入主要来自于政府的救助,具体情况详见表1。

表1 SM 村艾滋病人收入状况统计表

从上表可以看出,每位艾滋病感染者每月可得到350 元的补助,家庭其他成员还有每月每人50 元的低保。在生活水平不高的农村地区,最基本的生活可以得到勉强维持。

另外还有一项针对全体村民的政策,即从事商业经营的村民,无论是在村内还是在县城,均免征税收。这个政策的制定,使政府对村庄的救助不再是简单的“输血”,而是意义深远的“造血”。

3.对村庄基础设施的建设。政府出台措施在艾滋病重点村实施“五个一”工程,即政府帮助修一条路、建一所小学、设立一个养老院、建立一个卫生室、打一口清洁水井。在SM 村,这些措施都得到了实施。村里建了一条柏油马路,并有路灯,与县城相通;村里还有一口400-500米深的吃水水井;政府投入100多万元,购置了灌溉用的潜水泵等机械;村里还建了一个卫生所,专门为艾滋病感染者提供日常检查和治疗,并负责发放128种免费药物;在村中,还有政府投资建设的小学,艾滋病感染者子女免费就读;另外,每家还分得4000 块砖头,用于硬化地面或建房等。这些措施的实行,使村庄的整体外在面貌得到了改善,也使艾滋病感染者重新看到了生活的希望。

(二)目标获取功能的恢复

2008年,在市、县政府的帮助下,村委会得以重新建立,结束了长达5年村庄事务管理混乱的局面。新的村委会经民主选举产生,由村支书、村长和其他六名村委会成员组成。在新的村委会成员中,有3位艾滋病感染者,他们代表了村里所有的艾滋病感染者。同时,他们的参与也表明了在一定程度上村民已经摆脱了艾滋病对他们所造成的心理影响,艾滋病感染者也重新树立了生活的信心。村委会的建立,标志着村庄秩序的重新恢复,使得村庄的目标获取功能得以恢复和实现。

(三)整合功能的恢复

经过对艾滋病的大力宣传,人们认识到了日常的生活接触不会传染艾滋病,更不应该歧视艾滋病患者。经过村民和政府的努力,SM 村的面貌也有了整体的改变,人们看到了经过艾滋病洗礼后的一个新生村庄,疑虑被打消了,SM 村重新“活”了起来。

和原来形成鲜明对照的是,SM 村也和城市一样有了“夜市”。SM 村也被人们称为“SM 村集”,原来就是周围村庄货物交易的中心。由于村里通了柏油路,装了路灯,便利了村庄和县城及周围村庄的往来,再加上SM 村原来就有一个集市,于是,人们就利用这里的优势,在黄昏的时候拿出自己种的瓜果蔬菜来卖,有些小商贩也在这里贩卖一些日常生活用品,这就形成了类似市区的“夜市”。

“夜市”的出现,充分说明了村庄原来由于艾滋病所产生的那种“与世隔绝”的状态已经彻底改变,村民的生活也恢复了正常的状态。虽然艾滋病是无法根治的,但经过政府的努力,村民们找到了生活下去的支撑力量,找到了归属感。在这样的情况下,村庄的整合功能得以恢复。

(四)模式维护功能的恢复

政府实施的“五个一”工程,使村庄有了崭新的小学,原来被迫辍学的艾滋病感染者的子女重新回到学校,他们有了一个和谐的学习环境。原来被迫背井离乡的村民重新回来了,在经历过失去亲人的痛苦后,新的家庭重新建立。村民鲜有违法乱纪者,原有的道德观、价值观被重新树立起来,村庄的模式维护功能得以恢复。

四、结论

在SM 村秩序和均衡的恢复过程中,很容易就能注意到政府,即权力部门所发挥的重要作用。虽然村庄的社会功能系统丧失了原有的作用,但作为村庄外围的更高一级权力部门却仍然在发挥着它的功能,这就是县、乡一级的政府。政府在村庄从失衡到均衡秩序的转变过程中,发挥了最重要作用。首先,在政府的组织和协调下,艾滋病感染者的生存和生活得到了保障,村里的基础设施有了改善,村庄的适应功能重新实现;其次,在政府的帮助下,经过民主选举成立了新的村委会,使村庄的目标获取功能得以实现;再次,经过政府的大力宣传和一系列安抚工作,村民从心理上接受了艾滋病感染者,不再排斥他们,使得艾滋病感染者重新获得了归属感,从而使得村庄的整合功能得以实现;最后,道德观、价值观和家庭的回归,使得村庄的模式维持功能得以实现。

[1]李楯.艾滋病在中国——法律评估与事实分析[M].北京:社科文献出版社,2004.

[2][澳]马尔科姆·沃特斯.现代社会学理论[M].杨善华,李廉,等,译.北京:华夏出版社,2000.

[3][美]杰里佛·亚历山大.社会学二十讲:二战以来的理论发展[M].贾春增,董天民,等,译.北京:华夏出版社,2000.

[4]渠敬东.缺席与断裂——有关失范的社会学研究[M].上海:上海人民出版社,1999.

[5][美]乔纳森·特纳.社会学理论的结构[M].邱泽奇,等,译.北京:华夏出版社,2001.

[6]徐晓军.内核—外围:传统乡土社会关系结构的变动——以鄂东乡村艾滋病人社会关系重构为例[J].社会学研究,2009(1).