相变材料及其在医用敷料上的应用

2013-07-02周近惠焦晓宁

周近惠 焦晓宁,2 于 宾

(1.天津工业大学纺织学院,天津,300387;2.天津工业大学先进纺织复合材料教育部重点实验室,天津,300387)

医用敷料是一类极其重要的医用纺织品,其主要功能是控制伤口的渗出液以及保护伤口免受细菌和尘粒的污染。文献[1]阐述了对新型医用敷料的要求,其中提到需为伤口提供一个温暖舒适的环境,这样可加快伤口的愈合速度。外部环境温湿度对受烧伤、创伤的病人的体温影响很大,只有伤口处体温及环境温度保持一恒定舒适值时,才有利于其愈合,因此如何维持伤口处体温的恒定是十分重要的问题[2]。近年来,科技的高速发展改变了人们对伤口愈合原理和伤口护理过程的认识和理解,许多新型材料已大规模用于医用敷料。

相变材料(PCM)是一种具有特定功能的材料,在其对应的相变温度下,PCM会发生相应的物相变化,其内部分子形态会在结晶区与无定形区之间相互转变,转变过程中会产生吸热或放热现象,从而贮存或放出热能以调整或控制调温对象的周围环境温度,实现其蓄热调温功能。20世纪70年代末,PCM开始在纺织领域得到应用[3],现在已广泛应用于纺织的各个方面,并且随着PCM各项性能的逐步改善和应用技术的快速提高,相变型蓄热调温纺织品越来越智能化和全面化。相变调温纤维作为主要的医用智能纤维之一[4],其在医用敷料上亦有大用处,制成的调温医用敷料比普通敷料更能加快伤口的愈合。本文就PCM及其在医用敷料上的应用进展进行综述。

1 相变材料的作用机理

PCM主要由材料本身的相态转变来调节自身及环境温度,相态转变有固—固、固—液及液—液等形式。因纺织品需与人体皮肤接触,根据人的体温及其使用的环境条件,智能蓄热调温纺织品所采用的PCM相变温度应在0~50℃为宜[5],而且应用在纺织品中的PCM类型多为固—固和固—液型。在此,以常用的固—液PCM为例来阐明其作用机理。

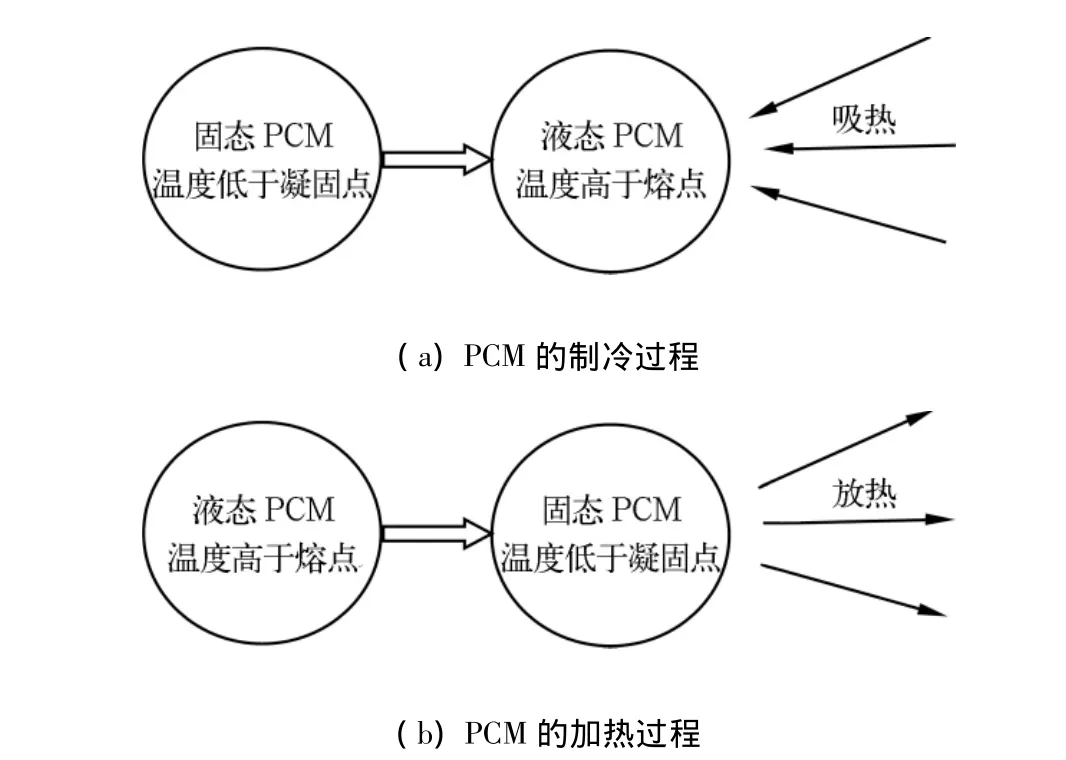

固—液型PCM调温纺织品在穿着者皮肤温度或外界环境温度升高到其PCM熔点温度时,相变物质会逐步吸收周围热量(包括人体本身热量和外界环境热量)而发生固—液态的物相转变,从而降低PCM纺织品及其环境温度;反之PCM则发生液—固态物相转变,继而使PCM纺织品的温度升高。这种随温度高低情况而发生的相态转变的最终目的是使纺织品温度不会过高或过低,以保证人体皮肤处于稳定的舒适环境[6]。图1为PCM在高温下的制冷作用和低温下的加热作用示意图[7]。在这两种情况下,PCM会发生相态转变,在相变过程中PCM内分子排列发生改变,如有序排列向无序排列转化,还有分子内链段间的运动等,这些转变会产生吸热或放热,从而有效调节环境温度。

图1 PCM的作用机理

值得注意的是,只有当人体皮肤温度或外界环境温度发生变化时,PCM才发挥其调节效应。若人体皮肤温度或外界环境温度不发生变化,即使服装中加入了PCM,PCM无法完成其相转变过程,也就不能发挥调节温度的作用。因此,在使用降温服前,应先将其置于低于使用的环境温度条件下,PCM会发生固化;而对于蓄热服,可将其置于高于使用温度的环境中使其完全液化后再穿用[8],以使其能够发生相转变。

2 相变材料的种类

人们了解并掌握的天然或合成PCM已超过500种,但可用于伤口医用敷料的PCM的相变温度必须在一定范围内,一般属于常温相变材料。

人体内三大营养物质在氧化过程中产生的能量约有50%储存在人体内,以维持内部恒定的体温,并以热能的形式从人体皮肤等部位散发,恒定的体温是人体各项新陈代谢等生命活动正常进行的重要条件。当人的体温恒定时,即处于热平衡,此状态下的平均温度大约为33.4℃。当皮肤温度与平均温度之差为±(1.5~3.0)℃时,人体感觉舒适;若差别超过±4.5℃,人体就会有冷暖感[9]。而对于受烧伤、创伤的患者而言,过冷的环境会抑制伤口的愈合,过热的环境会导致伤口皮肤出汗而引起伤口感染,均不利于伤口愈合。因此,需保持患者伤口处舒适的温度环境,这样才有利于伤口较快愈合。

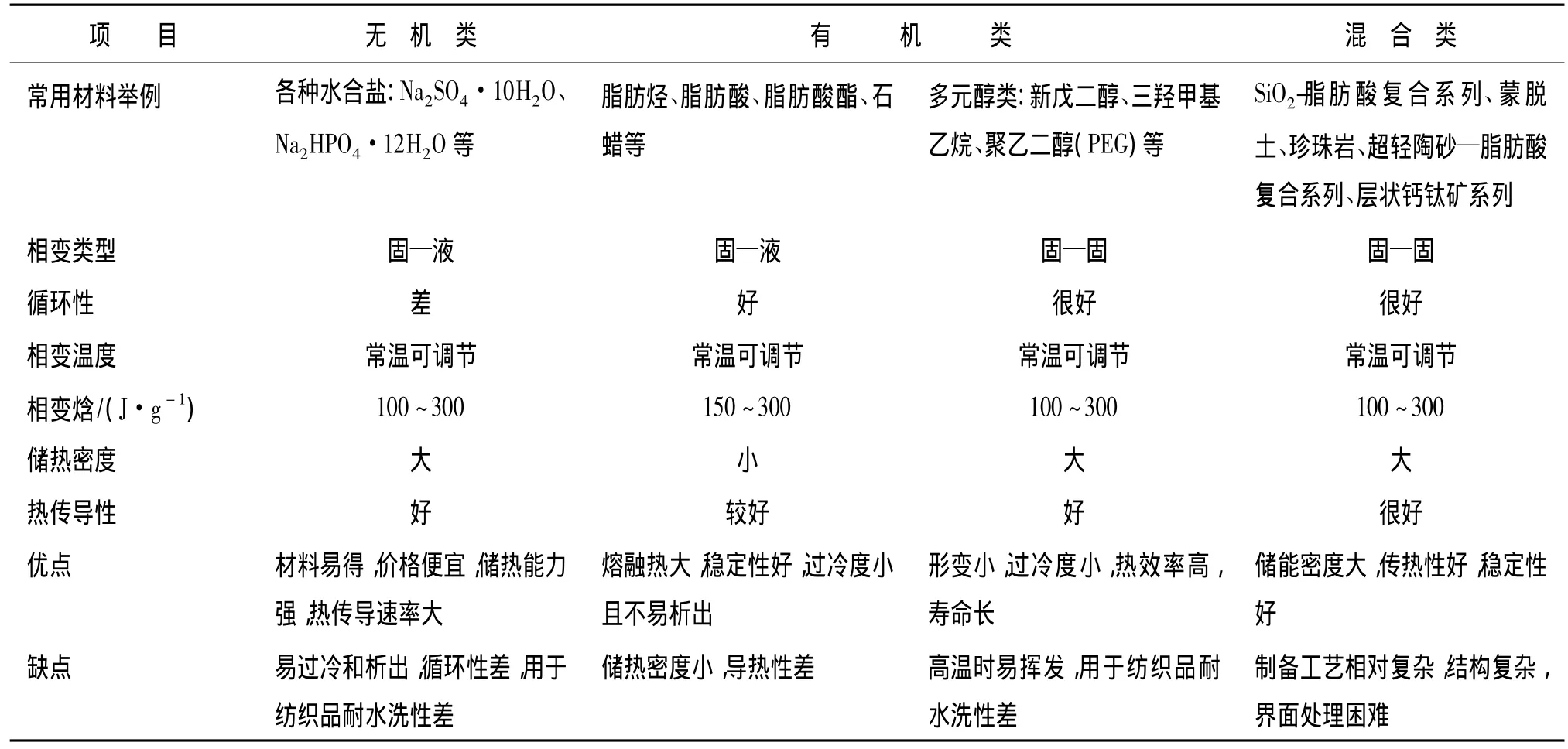

用于医用敷料的PCM不仅要求其相变温度和相变焓符合伤口复愈的适当温度环境,还要求其具有较好的导热性、尺寸稳定性,且相变体积变化小,无其他副反应,无明显的过冷、过热及析出等现象,经多次循环调节后仍能保持其各项优异性能的特点。几种主要的常温PCM按组成种类划分如表1所示[10]。从表1中可看出,各种 PCM均有优缺点,相对无机类PCM,有机类和混合类PCM较适宜作为医用敷料的调温原料。

除了表1所列PCM可用于医用敷料外,随着科技的高速发展,人们研究出了各种性能优异的复合PCM。文献[11]中制备了形态稳定的十二烷酸/活性炭复合PCM,其中十二烷酸作为PCM,而活性炭作为支撑材料的吸附剂,通过调节该复合PCM中的相变物质(十二烷酸)的质量分数,可以使PCM相变温度达到医用敷料的要求。文献[12]将聚氨酯和聚乙二醇按一定比例混合加工制备了多孔相变膜材料,相关试验表明,该多孔性薄膜在相变温度下微观上处于固—液相变,而宏观上却保持为固体形状,这种功能复合PCM可以很好地应用于医用敷料。文献[13]介绍了一种通过在PCM中掺入硅(Si)元素而制成二元纳米复合PCM的方法。同济大学[14]也研发了一种制备定型复合PCM的方法。

3 相变敷料的制备方法

理论上,相变敷料的制备主要从两方面考虑:一是先制备相变纤维,而PCM包含在纤维里,再将相变纤维加工成蓄热调温相变敷料;二是直接将PCM加入到面料而非纤维中,可采用非织造成布法及面料后整理法等制成相变敷料。

3.1 敷料中相变物质的存在形式

PCM的存在形式主要有纯相变物质和相变胶囊。此处所指的相变胶囊包括微胶囊、纳胶囊及大胶囊,制备纤维主要用微胶囊和纳胶囊,而大胶囊由于粒径过大,不适宜用于纺织领域。

PCM微胶囊(Micro-PCM)的粒径为1~1 000 μm,相变纳胶囊的粒径小于1 μm[15]。Micro-PCM 发展很成熟,应用较多,而纳胶囊相对较难制备,故使用较少。Micro-PCM制备方法中应用较多的有原位聚合法、界面聚合法、复凝聚法和喷雾干燥法等。方玉堂等[16]采用超声波工艺及细乳液原位聚合法研制了以聚苯乙烯为囊壁、正十八烷为囊芯的纳米胶囊 PCM,其均粒径为 124 nm,相变焓可达124.4 kJ/kg。

表1 主要的常温相变材料

实际应用表明,采用相变胶囊制备的成品各项性能优于纯PCM制备的纺织品,而且目前此类加工方法发展迅速。微胶囊纺丝法制成的相变纤维具有很多优异性能,如纤维中的相变物质均匀分散,智能调温性高效显著,服装面料中的相变微胶囊在穿着、熨烫、洗涤等过程中不易外泄等。微胶囊纺丝法制备相变蓄热调温纤维的技术已经广泛商业化,早在1992年,Triangle公司就采用正二十一烷和正十八烷双组分相变材料制成Micro-PCM,并加入纺丝原料中,经过相应纺丝工艺制得相变纤维,用于航天航空等设备的高温调节。此类相变纤维制成的服装能够有效地调节人体热量,从而使人体处于一种持续的舒适状态。

3.2 相变敷料纤维的制备

结合PCM及其纤维制备方法的特点,相变纤维有多种制备方法,它们各有优缺点,本文列出几种较常用的制备方法[7,17-22]。

3.2.1 纺丝法

纺丝法是将PCM或Micro-PCM加入纺丝液或熔体中,经过相应的纺丝工艺以制取相变纤维。纺丝形式有溶液纺丝和熔融纺丝,基于纤维中PCM的不同形式,又可分为相变物质直接纺丝法和相变材料胶囊共混纺丝法。目前研究的热点由溶液纺丝转变为熔融纺丝,但低温类PCM的熔融黏度不高,纯PCM进行熔融复合纺丝成纤困难,只有将其与多种增黏剂混合后才能进行纺丝,或将相变物质制成Micro-PCM后再进行熔融纺丝成纤。

目前溶液纺丝法是工业化制备相变纤维较成熟的方法,其中相变物质在纤维中以微胶囊的形式存在。相变微胶囊可以凭借微胶囊壁和纤维的包裹作用而使得PCM不易外泄,这样所获得的相变纤维具有持久高效的调温功能。但在实际生产中,湿法纺丝(溶液纺丝)工艺流程较复杂,环境污染严重,且大多生产的相变纤维中微胶囊的含量较低。目前采用湿法纺丝工艺进行工业化生产的相变纤维较少,主要是相变腈纶。

熔融纺丝法对PCM要求苛刻,如优异的化学稳定性、尺寸稳定性、热稳定性、可纺性等,因此宜采用高分子类PCM和低分子Micro-PCM等。

另外,还可将相变物质和聚合物熔体或溶液按一定比例通过复合纺丝工艺加工成皮芯型相变纤维,但该方法需添加第三组分以改善PCM的可纺性。如张兴祥等[23]以聚丙烯(PP)、聚乙二醇及增稠剂为原料,经过熔融复合纺丝工艺制备了以PEG为芯层的皮芯复合相变纤维,其中PEG为相变调温物质,增稠剂即为第三组分。他们还将所制得的皮芯型复合相变纤维加工成非织造布,经各项高低温环境测试得知,相对纯PP非织造布而言,该相变纤维制成的非织造布具有明显的调温作用。

静电纺丝作为一项近年来发展起来的新技术,可以纺出性能更为优异的纳米纤维,所得相变调温产品具有更好的热稳定性和温度调节能力。柯惠珍等[24]以月桂酸和棕榈酸二元低共熔混合物(LAPA)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)和纳米二氧化硅为原料,通过静电纺丝方法制备了新型LA-PA/PET/SiO2定形相变复合纤维。文献[25]介绍了二酸十八酯(DADOE)/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)复合相变纤维的制备,并采用静电纺丝法制备出超细相变纤维,产品可应用于医用敷料。文献[26]采用聚乙二醇和醋酸纤维素混合物通过静电纺丝法成功制备了超细相变纤维,其中聚乙二醇用作PCM,醋酸纤维素作为支撑材料。

3.2.2 中空纤维填充或浸渍法

此类方法将相变物质或相变微胶囊填充或浸渍到中空纤维的中空部分,然后用树脂类密封材料将其两端进行包覆密封,这样可避免相变物质的泄漏,从而使其蓄热调温效果更持久有效。在近年的研究中,报道了将二氧化碳之类的气体、水合无机盐、聚乙二醇、脂肪醇、石蜡、脂肪酸及相关Micro-PCM填充或浸渍到中空纤维中,以制取较为理想的相变调温纤维[22,27]。为了便于填充或浸渍PCM,此方法所用纤维的中空度宜大,且应避免相变物质残留在纤维表面以及PCM的渗出和析出等情况的发生,而这些因素均会影响到该类相变纤维的应用范围。

3.3 相变敷料的制备方法

采用上述所制的相变纤维经各种成布工艺可制成调温医用敷料。

3.3.1 非织造布加工法

非织造布加工法一般将PCM混入非织造材料中再进行该成布工艺制成相变调温敷料,以静电纺丝法为主。采用静电纺丝法可直接纺成静电非织造布,再与其他织物进行复合加工制备调温医用敷料。2008年,ROMEO V等[28]首次报道了采用静电纺丝法制备储热调温纤维毡的研究成果,将聚己内酯、丙酮和Micro-PCM混合溶液进行静电纺丝,得到储热调温纤维毡,即为非织造产品。这种纤维毡应用于一般的纺织品较为困难,特别是所使用的Micro-PCM粒径较大,使得纤维毡的物理性能难以保证,而若使用相变纳胶囊制备纤维毡则有望改善其表观形貌和物理性能。近几年,调温非织造布技术在国外比较成熟,国内的调温非织造布性能较国外差,故通常需要进口这类调温非织造布。

3.3.2 后整理法

后整理法可以是相变物质直接整理,亦可以是相变微胶囊和纳胶囊整理。整理的方式可以是浸轧法或涂层法,从而获得有储能调温功能的纺织品。这种加工方法简单,但存在PCM含量低、加工后产品手感较差等缺点。而对于调温医用敷料,涂层不宜在接触皮肤的面进行,可以适当采用其他薄膜等物质进行隔离,以避免相变物质渗透到伤口。

通过化学黏合制得的调温非织造布是将微胶囊包裹的PCM通过黏合剂热压固化在非织造布上[29]。所制成的调温非织造布具有很好的热稳定性和温度调节的可逆性,通过调节微胶囊中PCM的含量或黏合剂中混入的微胶囊含量来使其相变温度达到医用敷料的要求。

4 相变材料在医用敷料上的应用

理想的创伤敷料[30]要求其能保持伤口处温暖的环境,避免过高或过低温度恶化伤口,尽量保证病人的舒适性,减少伤口的疼痛,并加快伤口的愈合。随着PCM的快速发展及其在纺织领域的广泛应用,使得相变型蓄热调温医用敷料成为一种新型有效的医用纺织品。

烧伤后人体会因大量体液丢失、组织灌流不足、体内热量大量丧失等因素导致体温过低或骤降,病人会出现寒冷打颤、发烫流汗等不良冷热反应。此时人们一般会采用热敷或红外辐射等措施升/降温,但因其自身体温调节能力减弱,尤其是在无外界保温或降温措施时,会出现反复的体温升高或降低的现象。而PCM具有调节温度的功能,可以使温度处于最舒适的范围内,且通过控制动态的微气候来适当降低材料内的相对温湿度。这种具有微气候调节功能的医用敷料能减少人体排汗,进而减小伤口处皮肤温度的变化,以提高舒适感,主要适合于绷带类敷料。

蓄热调温医用敷料主要包括恒温绷带、恒温纱布、人工皮肤、水凝胶敷料、药物性敷料及固定性敷料等。

张红星[6]从冷伤防护的不同要求及不同种类石蜡的特点出发,选用了正十四烷、正十六烷、正十八烷、正二十烷、正二十二烷及其复合材料作为冷伤防护纺织品中的PCM。这种复合PCM具有相转变时温度变化速率较小、相变时间长、混合效果较好等特点,且相变温度范围正好处于人体舒适温度范围之内。因而,可推知此类PCM较适宜应用于蓄热调温医用敷料。

文献[2]介绍了常用的制备相变调温海藻纤维的方法,即先制取一定比例的海藻酸钠溶液,在此溶液中加入相变微胶囊作为调温添加剂,得到纺丝混合液,再通过常规湿法纺丝加工制取相变调温海藻纤维。展义臻等[31-32]以液体石蜡为芯材料,以单体乙二胺和甲苯-2,4-二异氰酸酯为壁材,研制出了粒径约2.0 μm 的聚脲型Micro-PCM,然后在纺丝液中添加12% ~16%的微胶囊,并经溶液纺丝工艺制成了相变调温海藻纤维;其调温范围为18~38℃,且热力学性能和物理机械性能均良好。展义臻等[33]研制了直径约1.0 μm 的环氧树脂型Micro-PCM,并将15% ~20%的微胶囊与海藻酸钠共混纺丝制备了调温范围为20~37℃的相变调温海藻纤维。张丽等[34]用原位聚合法制备了苯乙烯/二乙烯苯囊壁的正十八烷微胶囊,并将其添加到海藻酸钠/聚乙烯醇(SA/PVA)共混溶液中,制成具有调温性能的共混膜。该相变微胶囊的调温范围为15~30℃,且随着正十八烷相变微胶囊含量的增加,其熔融热焓和结晶热焓在数值上基本呈现递增的趋势;当微胶囊含量为40%时,其值分别为37和50 J/g;同时,正十八烷微胶囊的加入对共混膜的力学性能也具有一定的影响。

海藻纤维是一种性能十分优异的医用敷料纤维材料,上述各项研究中制得的相变调温海藻纤维均可优选作为蓄热调温敷料的原材料。调温海藻纤维经机织、非织造(针刺、水刺、热黏合及抄纸法)等工艺制成的相变调温医用敷料均具有很好的调温性能,并且能为伤口提供舒适稳定的环境,加快伤口的愈合。另外,基于甲壳胺/甲壳质纤维作为医用敷料的各项优异性能[35],可以代替上述研究中的海藻纤维制成相变调温甲壳质纤维,再制成调温医用敷料,理论上认为可以到达相同的效果。

5 结语

随着高科技的发展,医用敷料逐渐呈现功能化、多样化及智能化发展趋势。PCM是近年来发展起来的一类新材料,将其应用到医用敷料上可以更好地满足伤口愈合的温度环境要求。虽然相变调温型医用敷料相对发展较晚,但随着PCM研究的日益成熟以及复合PCM的快速发展,使得该类型医用敷料更能满足伤口护理的多项要求。因此,相变调温型医用敷料将具有广阔的发展前景。

[1] 秦益民.新型医用敷料:伤口种类及其对敷料的要求(Ⅰ)[J].纺织学报,2003,24(5):113-115.

[2] 赵雪,何瑾馨,朱平,等.海藻纤维的性能和最新研究进展[J].国际纺织导报,2008(11):24-30.

[3] PAUSE B.相变材料用于空调建筑可能性[J].国际纺织导报,2001(2):55-58.

[4] 王荣荣.医用智能纤维及纺织品的开发现状[J].现代纺织技术,2007(3):64.

[5] 瓮亮,吴赞敏.织物的蓄热保温整理[J].上海纺织科技,2005,33(12):19-21.

[6] 张红星.石蜡在相变调温纺织品领域的应用研究[D].石家庄:河北科技大学,2011.

[7] 徐德彬,王进美.相变材料的发展现状及其在纺织上的应用[J].纺织科技进展,2011(4):10-11.

[8] 胡春华,孙玉钗.相变材料在纺织品中的应用及存在的问题[J].化纤与纺织技术,2009,6(2):28-29.

[9] 黄雪梅.蓄热调温纺织品的发展概况[J].河北纺织,2009(2):60.

[10]姜猛进,徐建军,叶光斗,等.常温储能控温纤维及纺织品的研究与发展[J].纺织学报,2007,28(3):124-125.

[11] CHEN Zhi,SHAN Feng,CAO Lei,et al.Synthesis and thermal properties of shape-stabilized lauric acid/activated carbon composites as phase change materials for thermal energy storage[J].Solar Energy Materials& Solar Cells,2012,102:131-136.

[12] KE Guizhen,XIE Huifang,RUAN Ruping,et al.Preparation and performance of porous phase change polyethylene glycol/polyurethane membrane[J].Energy Conversion and Management,2010,51(11):2294-2298.

[13]宋志棠,吴良才.纳米复合相变材料、制备方法及其优选方法:中国,201010163476.9[P].2010-09-01.

[14]张永娟,张雄,陆沈磊.一种制备定型复合相变材料的方法:中国,200610030052.9[P].2008-02-13.

[15]张兴祥.相变材料胶囊制备与应用[M].北京:化学工业出版社,2009:37.

[16]方玉堂,匡胜严,张正国,等.纳米胶囊相变材料研究[J].太阳能学报,2008,29(3):295-298.

[17]魏敬敬,刘艳君.调温纤维在纺织品中的应用[J].山东纺织科技,2012(1):38-39.

[18]王玮玲.相变纤维的性能与表征[D].上海:东华大学,2004.

[19]何厚康,张瑜,闫卫东,等.相变纤维的研究与发展[J].合成纤维,2002,31(2):19-20.

[20]宋玉芳,唐淑娟.相变纤维的研究进展[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2006(1):35-36.

[21]石海峰,张兴祥.蓄热调温纺织品的研究与开发现状[J].纺织学报,2001,22(5):63-64.

[22]韩娜,张荣,张兴祥.储热调温纤维的研究进展(一)[J].产业用纺织品,2011,29(4):1-6.

[23]张兴祥,王学晨,胡灵,等.PP/PEG蓄热调温复合纤维的纺丝与性能[J].天津工业大学学报,1999,18(1):1-4.

[24]柯惠珍,蔡以兵,魏取福,等.纳米SiO2对静电纺LAPA/PET复合相变纤维形态和热学性能的影响[J].功能材料,2012,43(3):309-312.

[25] CHEN Changzhong,LIU Shanshan,LIU Wenmin,et al.Synthesis of novel solid-liquid phase change materials and electrospinning of ultrafine phase change fibers[J].Solar Energy Materials & Solar Cells,2012,96:202-209.

[26] CHEN Changzhong,WANG Linge,HUANG Yong.Electrospun phase change fibers based on polyethylene glycol/cellulose acetate blends[J].Applied Energy,2011,88:3133-3139.

[27] CHANG S J,TAE W K,SI Y K.Supercritical impregnation of organic phase change materials into polyester fiber[C]//Materials science forum,eco-materials processing and design VIII-ISEPD-8.Proceedings of the 8th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design,2007:853-856.

[28]ROMEO V,VITTORIA V,SORRENTINO A.Development of nanostructured thermoregulating textile materials[J].Journal of Nanoscience and Nanotechnology,2008,8:4399-4304.

[29]范瑛.调温纤维和调温非织造布的热性能研究[J].产业用纺织品,2010,28(5):12-15.

[30] SAKCHAI Wittaya-areekul,CHUREERAT Prahsarn.Development and in vitro evaluation of chitosan-polysaccharides composite wound dressings[J].International Journal of Pharmaceutics,2006,313(12):123-128.

[31]展义臻,朱平,张建波,等.相变调温海藻纤维的制备与性能研究[J].印染助剂,2006,23(12):20-23.

[32]展义臻,朱平,赵雪,等.聚脲型相变微胶囊制备及在海藻纤维中的应用[J].染整技术,2007,29(1):1-5.

[33]展义臻,朱平,赵雪,等.环氧树脂型相变微胶囊的制备及其在海藻纤维中的应用[J].印染助剂,2007,24(3):23-24.

[34]张丽,张兴祥,王学晨,等.储热调温海藻酸钠/聚乙烯醇共混膜的制备及性能研究[J].化工新型材料,2010,38(4):56-119.

[35]钱程,丁淑琴.甲壳胺非织造布及其在医用敷料方面的应用前景[J].产业用纺织品,2004,22(1):22-25.