FC+B电动汽车复合电源系统功率控制

2013-07-02刘珺何承坤王丽芳

刘珺,何承坤,王丽芳

(1.华东交通大学 电气与电子工程学院,江西 南昌330013;2.中国科学院 电工研究所,北京100190)

1 引言

随着电动汽车研究不断升温,车载复合电源系统作为电动汽车的一项关键技术已成为研究热点。 复合电源的功率管理决定了系统的性能、寿命与成本,复合电源功率分配是电动汽车能量管理策略研究的关键。 国内外众多研究人员对电动汽车复合电源进行了广泛研究。燃料电池(FC)被视为电动汽车电源的极佳选择,但它外特性太软不适于提供冲击性负载而需要与其它电源组合构成复合电源系统向汽车提供能量,功率蓄电池能提供大的瞬时功率但能量密度过小,两者的特点恰恰能相互弥补,因而FC+B 复合电源方案被研究人员广泛采用。

Domenico Di Domenico 等人采用FC+B 复合电源方案,采用解耦控制[1]。 Rovira i Virgili University 的C.A.Ramos 等人对燃料电池+蓄电池系统进行研究,就燃料电池最小燃料消耗提出了最大功率点追踪算法[2]。 L.Gao 等人 采用FC+B 的复合电源系统,当功率需求较低时,FC 产生一个平均功率来向负载供电并向蓄电池充电;当功率需求较高时,FC 以额定功率来向负载供电同时蓄电池放电[3]。 Andreas Schell 等人采用模糊控制法进行控制,认为模糊控制适应性强,不需要精确的数学模型,它可以使复杂的FC-HEV 系统可行也更灵活[4]。文献[5]采用解耦算法在保障蓄电池SOC 的情况下对燃料最小消耗进行了研究。Di Wu,Sheldon S Williamson 对负载跟随控制策略与等效燃料消耗最小策略(ECMS)进行了分析比较[6]。

清华大学进行了燃料电池混合动力汽车能量控制策略仿真研究,系统采用了燃料电池/蓄电池的能量提供方式[7]。 吉林大学研究在总功率一定的条件下,选取最优的燃料电池和蓄电池的功率组合并在此最优组合下以最小燃料消耗为目标,优化燃料电池和蓄电池等的主要工作参数[8]。武汉理工大学研究人员对燃料电池电动汽车多能源匹配控制系统进行了设计[9]。 同济大学研究人员采用燃料电池/蓄电池的动力提供方案,提出了基于DC/DC 变换器电流控制方式和基于模糊决策的蓄电池恒荷电状态控制的动力系统功率平衡控制算法[10-11]。 北京理工大学研究人员采用恒温器控制策略对串联型混合电动大客车进行仿真研究[12-13]。

研究人员更多关注整车能量管理与经济性,利用控制算法降低车辆运行的等效最小燃料。 众多研究在标准工况进行测试,实验中所测工况已知,通过事先制定各种规则进行功率管理,因而往往针对某一工况具有很好的特性,其它工况表现稍差,而实际运行时工况往往事先并不可知。 本文针对FC+B 的电动汽车复合电源系统,从电气角度出发,关注任意时刻各电源子系统的瞬时功率分配,实时处理任意工况下的功率分配。

2 复合电源驱动系统

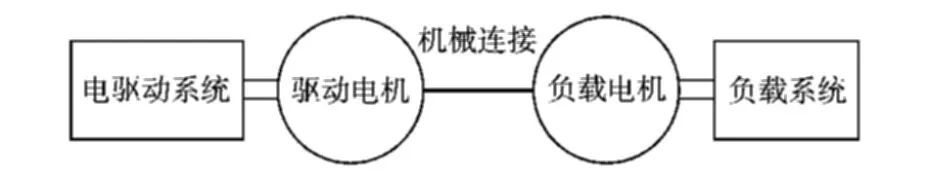

本文研制开发了一款车用复合供电系统实验台用于车载复合电源进行研究。 试验台分为2 部分:驱动部分与负载部分,其系统结构图如图1所示。

图1 试验系统结构图Fig.1 Structure scheme of test bench

性能不同的电源构成的复合电源系统通过一定规则驱动一个直流电机——驱动电机,形成试验台的动力总成。 另外一个直流电机——负载电机通过联轴器和驱动电机相连,它在驱动状态下充当发电机作用,此电机与其后的实验台负载系统相联一起构成驱动系统的负载,其中实验台负载系统可编程并实时变化以模拟车辆的功率与能量需求。

FC+B 车载复合电源系统结构如图2所示。

图2 FC+B 复合电源系统结构Fig.2 FC+B hybrid power supply system structure

燃料电池加单向DC-DC 即燃料电池变换器一起构成燃料电池电源子系统,而蓄电池与双向DC-DC 即蓄电池变换器构成蓄电池电源子系统。此两个子系统由驱动控制器控制一并构成FC+B车载复合电源系统。

FC+ B 复合电源系统采用上下级控制管理方案,图3为其示意图。

图3 FC+B 复合电源系统功率控制示意图Fig.3 FC+B hybrid power control schematic diagram of the system

图3中,控制器分为上下两层,上层为驱动控制器,负责管理执行层的功率分配;下层为执行层,最终完成上层意图,提供功率,并具备一定的独立工作能力。 上下层级通过CAN 通讯方式进行联系。

FC 伏安外特性特别软,当电流增加时电压下降较快且当它工作于大电流工况时效率较低,因此稳定FC 出力将是复合电源系统的工作目标之一。 直流母线电压稳定有利于电机的控制,保持母线电压在一定范围内变化。 燃料电池不适于冲击性负载而加以限制,引入一阶惯性滤波环节能有效地抑制其响应变化率使FC 变换器只响应低频负荷需求,同时算法采用PI 控制算法。

3 瞬时功率控制

复合电源系统采用上下分层控制方案,即驱动控制器充当上层控制器完成功率的分配计算,以CAN 通讯方式发令,下层的各个电源变换器子系统收到各自的给定量,充当执行机构完成最终的功率分配。 FC 变换器控制目标为恒定直流母线电压,对其功率输出加入一阶惯性滤波环节以抑制其响应高频负载,使其平稳地提供能量。蓄电池变换器控制目标为跟踪给定电流。 蓄电池变换器对所有负载均响应,不限制其功率输出变化率。

式中:T=0.32 s;PL为负载需求功率;PFC为FC 变换器功率;PB为蓄电池变换器功率。

复合电源系统进行车辆匀速运行模拟实验,其跟踪效果如图4所示。

图4 FC+B 复合电源系统匀速驱动跟踪效果图Fig.4 FC+B hybrid power uniform velocity driving trace effect of the system

图4中虚线为车辆运行的实时需求,实线为实际值,此时母线电压如图5所示。

图5 FC+B 复合电源系统匀速驱动母线电压Fig.5 FC+B hybrid power bus voltage of the system in uniform velocity driving

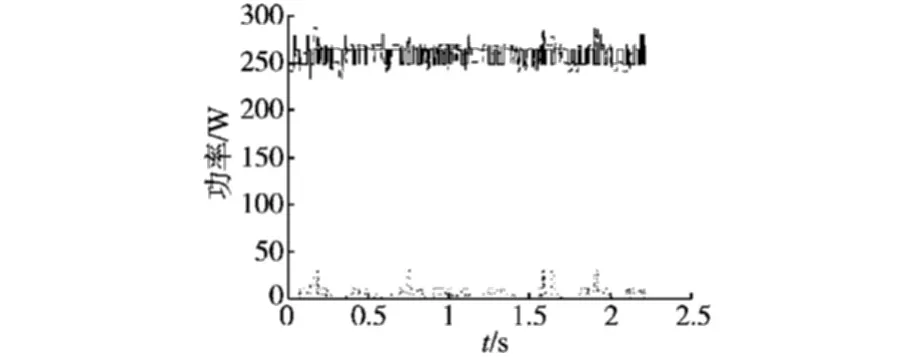

FC+B 复合电源系统匀速驱动电源功率分配如图6所示。 图6中实线为FC 变换器输出功率,点线为蓄电池变换器输出功率,虚线为总功率需求。

图6 FC+B 电源系统匀速驱动电源功率分配Fig.6 FC+B power allocation of power sources in uniform velocity driving

实验结果可以看到在此控制方案下整个能量系统能满足负载功率需求,而在功率需求平衡运行时,燃料电池变换器提供所有出力,而蓄电池变换器几乎不工作,满足系统控制目标要求。

FC+B 复合电源系统进行变功率运行其转速转矩参考值如图7所示,FC+B 复合电源系统匀速驱动电源功率分配如图8所示,图8中实线为FC 变换器输出功率,点划线为蓄电池变换器的输出功率,虚线为总的功率需求。 FC 变换器始终以惯性曲线形式提供功率而蓄电池变换器则承担除此之外的负载功率不足部分。

图7 FC+B 复合电源系统转速转矩参考值Fig.7 FC+B hybrid power system rotate speed and torque reference values

图8 FC+B 复合电源系统变功率电源功率分配Fig.8 FC+B hybrid power system allocation of power sources in variable power

将此控制算法用于进行UDDS 工况运行的功率控制以测试其效果。 FC+B 复合电源系统ECE 工况测试如图9所示。 EUDC 工况测试如图10所示。 图9、图10中虚线为参考值而实线为跟踪值。

图9 FC+B 复合电源系统ECE 工况测试Fig.9 FC+B hybrid power system ECE work condition testing

图10 FC+B 复合电源系统EUDC 工况测试Fig.10 FC+B hybrid power system EUDC work condition testing

实验结果表明对于FC+B 复合电源系统,该控制方案下能稳定的工作并且此系统能有效跟踪车辆对功率的需求。 在此控制方案下当功率变化时,FC 变换器的功率变化按照惯性延迟滤波特性进行跟踪变化,可以有效抑制其响应高频负载,从而满足系统控制目标要求。

4 结论

本文针对燃料电池(FC)+蓄电池(B)复合电源进行瞬时功率研究,加入一阶惯性延迟滤波环节对FC 进行瞬时功率抑制使它仅响应低频负载,考虑到功率蓄电池具有很好的功率响应特性,对其负载响应特性未加限制。 复合电源系统采用上下级的两级控制方案,即驱动控制器充当上层控制器完成功率的分配计算,通过CAN 通讯的方式发令,下层的各个电源变换器子系统收到各自的给定量,充当执行机构完成最终的功率分配。 此方案可以有效抑制FC 高频响应,对FC进行保护并确保它能平稳工作并提高其工作效率与使用寿命,此方案对单片机的计算能力要求不高,有利于工程化实现。

[1] DomenicoDiDomenico,GiovanniFiengo.ADecoupled Controller for Fuel Cell Hybrid Electric Power Split[C]∥2008 American Control Conference.Washington,2008:597-604.

[2] Ramos C A,Romero A,Giral R,et al.Maximum Power Point Tracking Strategy for Fuel Cell Power Systems[C]∥Industrial Electronics,2007:2613-2618.

[3] Gao L,Jiang Z,Dougal R A.An Actively Controlled Fuel Cell/Battery Hybrid to Meet Pulsed Power Demands[J].Power Sources,2004,130 (1-2):202-207.

[4] Schell A,Peng H,Tran D,et al.Modeling and Control Strategy Development for Fuel Cell Electric Vehicles[J].Annual Reviews in Control,2005,29(1):159-168.

[5] Osvaldo Barbarisi,Eric R Westervelt,Francesco Vasca,et al.Power Management Decoupling Control for a Hybrid Electric Vehicle[C]∥Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control,and the European Control Conference 2005 Seville,Spain,2005:2012-2017.

[6] Di Wu,Sheldon S Williamson.Performance Characterization and Comparison of Power Control Strategies for Fuel Cell Based Hybrid Electric Vehicles[C]∥ Vehicle Power and Propulsion Conference,IEEE,2007:55-61.

[7] 何彬,卢兰光,李建秋,等.燃料电池混合动力汽车能量控制策略仿真研究[J].公路交通科技,2006,23(1):151-154,166.

[8] 王金龙.车用质子交换膜燃料电池及其混合动力系统性能研究[D].长春:吉林大学,2007.

[9] 陈启宏,夏建军,全书海.燃料电池电动汽车多能源匹配控制系统设计[J] .武汉理工大学学报: 信息与管理工程版,2007,29(4):15-19.

[10] 孙泽昌,魏学哲,钟再敏.燃料电池汽车动力系统功率平衡控制策略[J].机械工程学报,2005,41(12):3-7.

[11] 钟再敏,魏学哲,孙泽昌.燃料电池汽车动力总成控制策略[J].同济大学学报:自然科学版, 2004,32(6):758-761.

[12] 王震坡,孙逢春.电动汽车能耗分配及影响因素分析[J].北京理工大学学报,2004,24(4):306-310.

[13] 杨为琛,孙逢春.串联型混合电动大客车控制策略及其仿真研究[J].北京理工大学学报,2002,22(8):449-452,456.