频率重用技术干扰问题研究

2013-06-09梁童陈伟辉张冬晨

梁童,陈伟辉,张冬晨

(1 中国移动通信集团设计院有限公司,北京 100080;2 中国人民解放军96669部队,北京 102208)

1 引言

随着移动通信技术和市场飞速发展,LTE以其数字化、宽带化、高速率、高质量等特点受到各大运营商的青睐。目前,全球已有多个国家开始了LTE商用进程,随着LTE网络的逐渐普及和2G、3G用户的逐步迁移,LTE网络承载的业务量将大大提升,现有2G频谱使用率将大大降低。为了充分利用频谱资源,全球大多数国家都在考虑将频段低、传播特性优异的2G网络频率部分重整后用于发展LTE,以提升LTE业务服务质量。将2G频谱的部分频率同时用于发展LTE,必将带来2G网络与LTE的共存问题,在制定频率分配方案时需预留充足的频率保护间隔,避免LTE网络与现有网络之间的相互干扰,这也是频率重用技术所需要解决的关键问题之一。

2 干扰原因及场景分析

2.1 干扰原因分析

工作于相邻频率的系统间的干扰,本质上都是由于发射机和接收机的非完美性造成的。发射机的非理想性会造成发射信号信道外泄露,落入接收机工作信道内,造成干扰的主要原因有以下几点:脉冲成形滤波器带外杂散、功率放大器的非线性、射频滤波器的邻频抑制能力等。发射机的带外发射指标可以用频谱发射模板MASK和邻道泄漏比ACLR、带外杂散等指标进行衡量。频谱发射模板MASK主要用一组参数或者图示规定了测量发信机发射频谱的“轮廓”,以保证主信道外没有过多的功率发射,而邻道泄漏比ACLR是指邻道发射信号落入到接收机通带内的能力,定义为发射功率与相邻信道上的测得功率之比。发信机的杂散指标规定了边带以及邻道以外离散频率上的辐射,也是衡量发射机性能的重要指标之一。

接收机的非理想性造成接收信道外信号进入接收机,因而造成干扰。造成的干扰主要原因有以下几点:接收机射频滤波器的邻频抑制能力,接收机功率放大器的非线性等。接收机的带外抑制能力可以用接收机邻道选择性ACS、阻塞指标等进行衡量。邻道选择性ACS是指在相邻信道信号存在的情况下,接收机在其指定信道频率上接收有用信号的能力,定义为接收机滤波器在指定信道频率上的衰减与在相邻信道频率上的衰减的比值。阻塞指标规定了接收机抗阻塞的能力,从而规定了带外干扰信号不能超过该门限值。

2.2 干扰场景分析

TD-LTE采用时分双工,上、下行采用相同的频率,LTE-FDD采用频分双工,上下行之间存在保护间隔,由于制式差异,在考虑与GSM网络干扰时,如果将GSM的部分频率用于TD-LTE系统,GSM的上、下行频率中将有对称的频率分配给TD-LTE,主要干扰包括基站间干扰和基站对终端的干扰,终端见干扰主要为LTE终端对GSM终端接收的干扰。GSM网络与LTE-FDD同为FDD网络,因此,将GSM频率部分用于LTE-FDD后,将不会存在GSM基站与LTEFDD基站及GSM终端与LTE-FDD终端之间的相互干扰。

GSM网络与LTE-FDD同为FDD网络,由于上下行之间存在较大的保护间隔,因此,将GSM频率部分用于LTE-FDD后,将不会存在GSM基站与LTE-FDD基站及GSM终端与LTE-FDD终端之间的相互干扰。

3 研究方法

本文中采用确定性计算和仿真分析方法分析GSM与LTE系统间的干扰,其中确定性计算方法基于链路预算原则,简单高效,通过数值计算得出两系统共存所需隔离度,主要用于分析“最恶劣”情况下的干扰。系统级动态仿真方法通过仿真建立多个小区的蜂窝无线通信系统,考虑系统结构、参数选择、用户特性和业务特性等多个方面的因素,尽可能真实的模拟网络运行情况,能够较为准确的评估实际网络中的干扰情况。

3.1 确定性计算

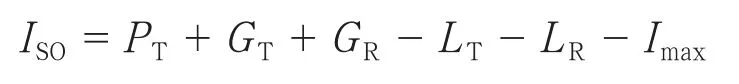

确定性计算方法从理论上分析最差链路条件下的干扰情况,得出系统共存所需额外隔离度要求:

其中,ISO为需要的隔离度 (dB),PT为干扰源设备在被干扰设备接收带宽内的发射功率值(dBm),GT为干扰源的发射天线增益 (dBi),GR为被干扰设备的接收天线在干扰源发射信号方向上的接收增益(dBi),LT和LR分别为发射端和接收端的插入损耗 (dB),Imax为被干扰端所允许的最大干扰值 (dB)。Imax采用接收机灵敏度准则进行计算。

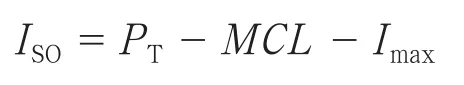

在实际网络建设中,在LTE基站与GSM基站很可能出现共站共存的情况,即天线架设在同一个铁塔的不同天面上,此时所需额外隔离度需要考虑最小交叉耦合损耗(MCL)的影响,具体计算方法为:

3.2 系统级动态仿真方法

系统级动态仿真方法可以提供完整的网络容量与覆盖分析,对于移动台一侧是用户的业务过程以及状态的仿真,对于网络一侧来说是实时的无线资源管理仿真,该方法涉及到整个系统的动态过程。

在多系统共存的网络部署时,一般存在共覆盖共存或共站共存两种不同的部署方式,两种方式的网络示意图如图1所示,LTE系统与GSM系统均为宏蜂窝且采用相同的拓扑结构,每个基站分为3个扇区。同时,为了用有限的蜂窝结构覆盖全平面,消除边界效应,仿真中采用Wrap around技术。

4 参数配置及研究结果

4.1 参数配置

LTE设备参数参照3GPP TS 36.101和36.104中的规定,GSM设备参数参考3GPP TS 45.005,主要参数如表1所示。

表1 系统主要参数

4.2 确定性计算结果

在进行干扰分析过程中, LTE系统带宽以20 MHz进行分析。考虑GSM干扰LTE系统时,GSM载波带宽为200 kHz,在GSM与LTE系统紧邻频共存时,LTE系统10 MHz带宽时的有效带宽为9 MHz,与GSM载波之间仍有0.5 MHz的频率隔离,GSM为窄带系统,其滤波器能够使功率泄漏在0.5 MHz以外有很大程度的降低,而LTE接收机性能成为影响GSM干扰LTE系统的决定性因素。类似的,当LTE干扰GSM系统时,LTE在GSM载波内的功率泄漏是影响LTE干扰GSM的决定性因素。

4.2.1 带外干扰隔离度要求

图1 LTE系统和GSM系统部署示意图

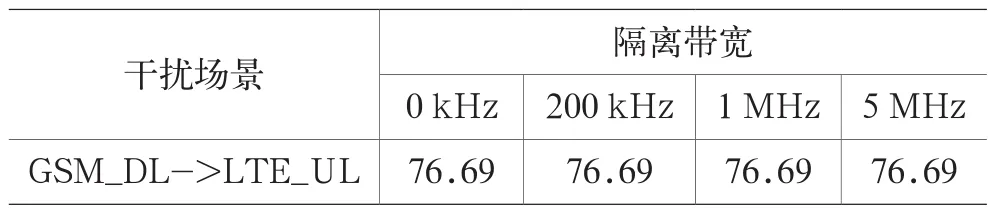

本节分析了LTE与GSM系统间隔离带宽分别为0 kHz、200 kHz、1 MHz和5 MHz时,除现有设备间等效ACIR之外的额外隔离度要求。从以上分析可以看出,基站间的干扰最为严重,在邻频的情况下需要较大的额外隔离,在实际情况中,我们可以通过设置基站主瓣方向、增加射频滤波器、设置隔离带宽和隔离距离来降低干扰。在确定性计算中,我们考虑的是天线主瓣正对的情况,但是在实际网络中,基站的扇区天线方向会对干扰值产生影响,运营商可以通过设置LTE系统和GSM系统基站扇区天线的指向降低两系统基站间的干扰。基站和终端间干扰的场景,在实际网络中由于基站和终端之间的距离较远,其隔离度要求可以通过距离隔离来满足。终端间的干扰所需要的隔离度最低,在网络中也可以通过距离隔离来满足要求。对于LTE与GSM基站共站场景下的额外隔离度要求,表2给出了确定性分析的结果。

表2 LTE与GSM基站共站共存隔离度要求(单位:dB)

确定性分析方法考虑的是在最严格的保护要求情况下,对隔离度的要求。在实际网络中考虑信号强度、天线方向、距离隔离和功率控制等多方面的因素,隔离度要求相比确定性分析结果有很大程度的降低,因此,考虑多种因素影响的仿真分析相比确定性分析更能准确分析网络中的实际干扰情况。

4.2.2 阻塞干扰隔离度要求

由于LTE系统工作带宽较宽,相对而言GSM系统为窄带信号,GSM与LTE基站信号有可能造成对方接收机的阻塞,LTE基站的发射会阻塞GSM基站的接收,因此为保证GSM基站的正常工作,在MCL=50 dB的基础上,LTE基站与GSM基站间至少需要设置36 dB的额外隔离。

4.3 仿真结果

仿真中LTE系统采用同频组网,载波带宽为20 MHz,GSM系统采用4×12×3的频率复用方式,777的载波配置。不同干扰场景的仿真分析结果如下。

4.3.1 TD-LTE干扰GSM系统

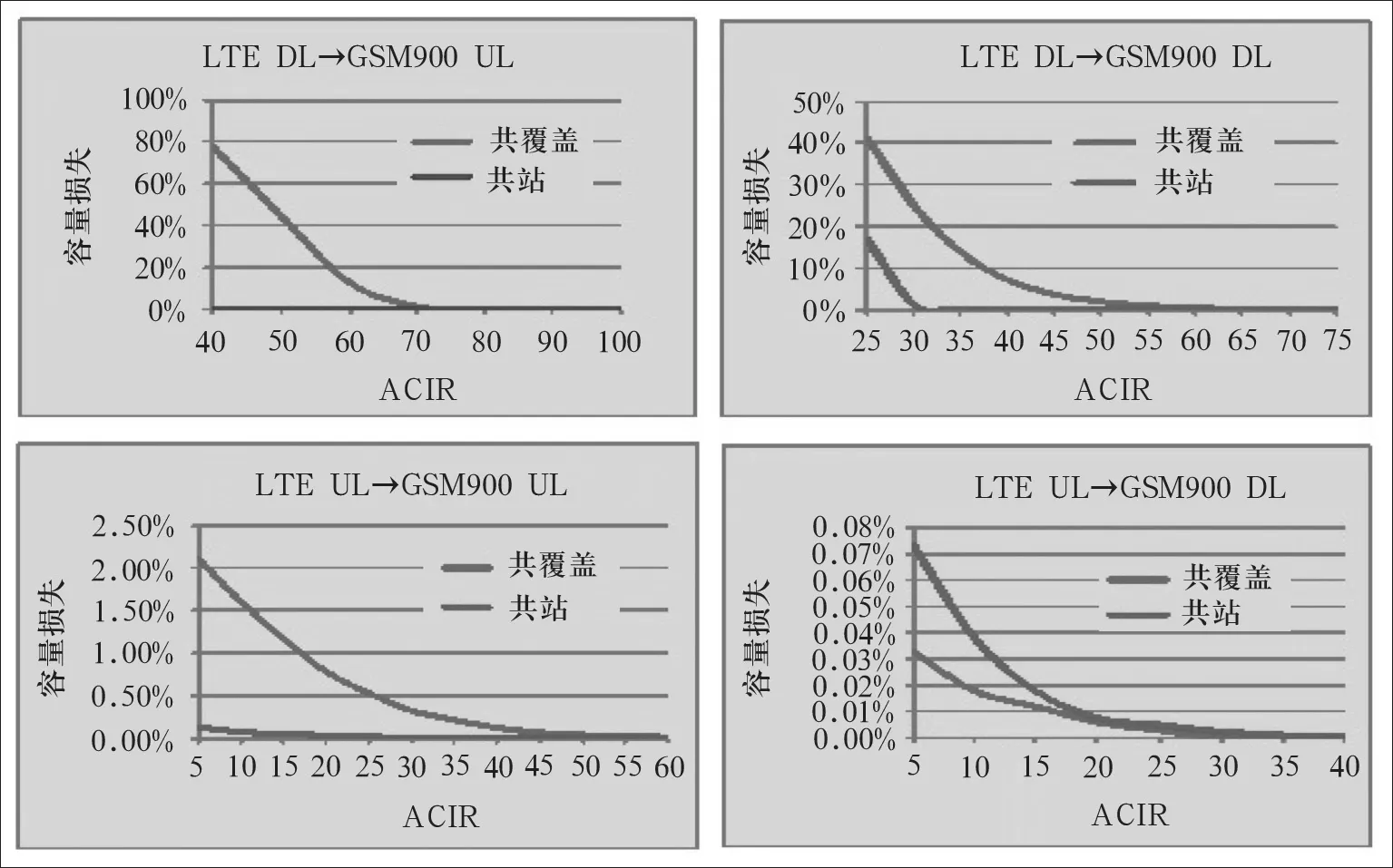

如图2所示,LTE下行干扰GSM上行场景下,在共站部署时,一般情况下不同系统采用不同的天面,天线间存在较大的垂直隔离度,因此在LTE基站与GSM基站共站部署时不存在干扰。在共覆盖部署时,由于基站发射功率较大,同时考虑基站架设高度高,传播损耗较小,因此干扰较为严重。

图2 LTE干扰GSM的仿真结果

图3 GSM干扰LTE的仿真结果

LTE下行干扰GSM下行的场景,在共覆盖共存时,LTE基站位于GSM小区的边缘,将对GSM小区边缘用户的性能产生较大影响,因此共覆盖部署时干扰较为严重,需要等效ACIR约为43 dB,共站部署时的干扰相对较小,ACIR约为28 dB。LTE上行干扰GSM上行的结果与LTE下行干扰GSM下行的场景类似,在共覆盖部署时,LTE系统边缘用户距离GSM基站较近,同时距离服务基站较远,由于功率控制的影响,LTE边缘用户发射功率较大,因此对GSM基站接收的干扰比共站共存时严重。但由于基站与终端之间的距离较远,邻频共存时设备间存在一定的ACIR隔离,因此LTE终端对GSM基站基本没有干扰。LTE上行干扰GSM下行即LTE终端干扰GSM终端的场景,从分析结果可以看出,LTE终端与GSM终端之间基本不存在干扰。

4.3.2 GSM干扰LTE系统

如图3所示,GSM下行干扰LTE上行的结果与LTE下行干扰GSM上行类似,在共站部署时,由于天线间垂直隔离度的影响,LTE基站与GSM基站共站部署时不存在干扰。在共覆盖部署时,干扰较为严重。GSM下行干扰LTE下行的场景,在共覆盖共存时,GSM基站位于LTE小区的边缘,将对LTE小区边缘用户的性能产生较大影响,因此共覆盖部署时干扰较为严重。

GSM上行干扰LTE上行的场景,在共覆盖部署时,GSM系统边缘用户距离LTE基站较近,边缘用户发射功率较大,因此对LTE基站接收的干扰比共站共存时严重。但由于基站与终端之间的距离较远,邻频共存时设备间存在一定的ACIR隔离,因此LTE终端对GSM基站基本没有干扰。GSM上行干扰LTE下行即GSM终端干扰LTE终端的场景,与LTE终端干扰GSM终端的结果类似,GSM终端与LTE终端之间基本不存在干扰。

通过仿真研究,可以得到LTE系统与GSM系统邻频共存时所需要的隔离度。设备现有ACIR指标的选取参考确定性计算分析中的设备指标。仅基站间的干扰需要额外的隔离度要求,其余干扰场景现有的设备指标即可达到共存要求。其中GSM基站对LTE系统基站的干扰较为严重,主要原因是LTE工作带宽较宽,现有规定的接收机邻道抑制能力较差造成的。由于LTE系统带宽较宽,增加49.3 dB的额外隔离需要较大的隔离带宽。对于LTE基站干扰GSM基站的场景,干扰的主要原因是LTE邻道泄露功率落入GSM接收机带内造成的,若满足12.24 dB的额外隔离要求,需要10MHz以上的频率隔离。

从干扰场景可以看出, 基站间的干扰仅存在于GSM与TD-LTE系统之间,GSM与LTE-FDD系统共存时不存在基站间干扰。因此当GSM频率部分给LTE-FDD网络使用时,两系统间不需要频率隔离,当GSM频率部分用于TD-LTE网络时,在不改变设备现有射频指标的前提下,两系统共存需要10MHz以上的频率隔离。

5 结论及建议

结合确定性分析和仿真分析的结果,将2G频谱的部分频率用于TD-LTE网络后,TD-LTE系统与GSM系统间至少需要10~15 MHz的频率隔离,需要通过提升设备射频指标,增加额外的射频滤波器的方式对LTE基站进行改造。而将2 GHz频谱部分频率用于LTE-FDD网络后,GSM与LTE-FDD系统间基本不需要频率隔离,相比用于TD-LTE系统,频谱使用率大大提高。

[1] 3GPP TS 45.005 V10.0.0,3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group GSM/EDGE Radio Access Network; Radio Transmission and Reception (Release 10)[S].

[2] 3GPP TS 36.101 V9.8.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) Radio Transmission and Reception (Release 9)[S].

[3] 3GPP TS 36.104 V9.1.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) Radio Transmission and Reception (Release 9)[S].

[4] 3GPP TR 25.816 V8.0.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; UMTS 900 MHz Work Item Technical Report (Release 8)[S].

[5] 3GPP TR 25.942 V10.0.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Radio Frequency(RF) System Scenarios (Release 10)[S].

[6] 3GPP TR 36.942 V8.2.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Frequency (RF) System Scenarios; (Release 8)[S].

[7] ICS 33.060, Technical Requirements for Co-location and Sharing of the Telecommunication Infrastructure: Part 1:Communication Steel Tower and Mast[S].