从瘀论治高血压病

2013-06-05余天泰

余 天 泰

(福建省南平市人民医院,南平,353000)

从瘀论治高血压病

余 天 泰

(福建省南平市人民医院,南平,353000)

高血压病的发生,乃由于人体脏腑阴阳失调,导致气血紊乱,血液运行失常,血行瘀滞所致。因此,将高血压病分为血瘀-肝气郁结等5个证型,分别拟定具有活血化瘀,疏肝理气作用的降压I号等5个协定处方进行治疗,共观察治疗200例,并设对照组对照观察200例,结果治疗组降压总有效率为96.85%,证侯疗效总有效率为为93.50%,对照组降压总有效率为87.0%,证侯疗效总有效率为89.5%,治疗组明显优于对照组。同时,两组之球结膜微循环、血脂、血液流变学、血浆内皮素-1及血清一氧化氮等指标治疗后皆有明显变化,但治疗组改变显著。初步说明活血化瘀治疗高血压病不仅有理论依据,而且有一定的实践意义,与常用治法相比,具有降压明显、证侯疗效好、疗效稳定持久等特点,显示了活血化瘀治疗高血压病的优势,故活血化瘀是治疗高血压病的重要方法,值得重视和进一步探讨。

高血压病/中医药疗法;活血化瘀

高血压是全球范围的重大公共卫生问题。我国已成为世界上高血压危害最严重的国家之一。大量的随机临床试验证明,降压治疗可降低脑中风、心力衰竭、心肌梗死和终末期肾脏衰竭等高血压主要并发症的发病率。中医药在高血压治疗领域有着明显的特色和优势,现已有越来越多的资料显示,高血压病与血瘀有密切的关系[1]。因此,从血瘀角度研究本病的病因病机和治疗方法是一条值得探索的途径。

1 血瘀是高血压病的重要病理基础

中医学认为,气血是形成和维持血压的物质基础,“气血冲和”,血液运行正常,血压则可维持在正常范围,从而使“经脉流行不止,环周不休”(《素问·举痛论》),以保证脏腑组织器官的血液供应。若气血失和,血液运行反常,则可导致血压的异常变化,这种变化尤与肝的调节密切相关,故《素问·至真要大论》说:“诸风掉眩,皆属于肝。”高血压病发展的严重后果是中风,《内经》中所记载的部分厥证即与此相类似,如《素问·调经论》说“血之与气,并走于上,则为大厥,厥则暴死,气复反则生,不反则死”,《素问·生气通天论》云“阳气者,大怒则形气绝,而血苑于上,使人薄厥”,认为脏腑阴阳气血逆乱是中风卒然发病的主要病机。后世医家在《内经》的基础上不断丰富和发展,逐渐加深了对本病的认识。宋代杨士瀛《仁斋直指》认识到:“血海虚损或瘀滞不行,皆能眩晕。”清代叶天士认为本病常有窍络阻塞之变:“倘津液有亏,肝阴不足,血燥生热,热则风阳上升,窍络阻塞,头目不清,眩晕跌仆,甚则瘈疭痉厥矣。”(《临证指南医案·肝风》)。喻嘉言亦强调此多由“荣卫气弱,自致津凝血滞也”(《医门法律》)。迨至晚清,则有迳以气血逆乱来解释高血压者,如近代中医学家张锡纯认为“气血上逆”(《医学衷中参西录·镇肝熄风汤》)是本病的主要病机;张山雷亦持类似看法,指出此“皆是气血上苑”所致。解放后,各地对本病的发病原理进行了广泛的研究,特别是近20多年来,对高血压病血行瘀滞的病理变化尤多阐发,不少学者发现血瘀与本病的发生和发展有密切的关系[2-5]。在整个病变过程中都有血瘀证侯的形成,而且是随着病程的发展和病情的严重,血瘀的程度也逐渐加重的[3]。这可能是高血压病向中风转化演变的物质基础[2,4]。

笔者在临床工作中观察到,高血压患者多数具有病程较长,头痛部位固定,或痛如锥刺,心悸健忘,心前区憋闷或刺痛,肢体麻木,唇舌偏暗,舌有瘀点瘀斑,或舌下脉络瘀紫,脉沉弦或涩等特点,这些症状均与瘀血有关[5]。中医学认为,血瘀即是血液运行不畅,或在局部停滞的一种病理现象。据研究,血瘀与微血管病变、微循环障碍及血液流变异常等因素相关。文献报道,高血压病患者可出现不同程度的微循环障碍,表现为毛细血管变细、管襻隐没、扭转,长度改变,以及血流速度血流状态的改变等[6]。有人分析了136例高血压病患者血液流变学,结果全部异常[7]。笔者观察了186例高血压患者的球结膜微循环情况,发现均有不同程度的障碍,主要表现为血液流速度明显减慢,红细胞聚集,毛细血管扭曲变细,有的呈囊状扩张,局部渗血,甚或部分毛细血管血流瘀滞,堵塞不通,呈节段状等。同时,笔者还就上述186例患者进行血液流变学检查,结果均有多项指标异常[8]。大量资料表明,高血压患者普遍存在血流动力和血液流变等方面的异常,主要表现为微循环障碍和血液黏度升高,它是本病的主要病理改变[9]。这些亦可作为本病血行瘀滞的佐证。

如今,西医学已经认识到,高血压病的深层次本质是血流供求不平衡,而心、脑、肾的血流供求不平衡在其发生和维持上起着特殊重要的作用[10]。高血压患者的许多症状,诸如头晕目眩、颈项强痛、肢麻、耳鸣、失眠、胸闷、心前区疼痛等,都是心、脑、肾等重要器官血流供求不平衡的反映,当这些器官的血流供求得到改善时,上述临床症状就好转或消失[11]。因高血压可以促使动脉硬化,故临床上高血压病合并动脉粥样硬化者十分常见。由于动脉粥样硬化,导致血液循环、血管功能障碍,组织缺血缺氧和血凝功能亢进等病理变化,故临症上可出现种种血流动力障碍,而呈现血瘀的证侯。可见,本病血瘀的形成是具有一定的中西医病理基础的。

总之,高血压病均有血瘀表现[9]。血瘀的病理变化是普遍的、客观存在的,并且是贯穿在本病全过程中的。究其形成机理,缘由七情内伤、起居失宜、劳倦虚损、禀赋不足、饮食不节等因素的长期作用下,致使脏腑阴失调,尤其是肝肾阴阳失调,进而产生化火、损阴、伤阳和生痰等病理变化,若脏腑阴阳失调进一步发展,则可引起气血紊乱,血行不畅,脉络瘀滞,从而出现血瘀证候。

由于肝主疏泄,主通调气机,调和气血,故本病患者多由七情内伤,恼怒不解,致使肝气郁结,疏泄失职,气机不畅,血行瘀滞而致气滞血瘀。此若作用于上述4个病机环节,则更进一步促使血流不畅,脉络瘀滞,形成血瘀。正如《灵枢·百病始生篇》说:“若内伤于忧怒,则气上逆,气上逆则六输不通,温气不行,凝血蕴里而不散,津液涩渗,著而不去,而积皆成矣。”

综上所述,高血压之血瘀病理变化是由于脏腑阴阳失调,导致气血紊乱,血液运行反常,血行瘀滞所致。而气血紊乱,血行瘀滞又可加重脏腑阴阳的失调,使阴阳之偏更甚,五脏之功能乖违,两者互为因果,相互影响,从而促使本病的发生、发展和演变,甚至导致中风等严重后果。诚如《素问·调经论》所说:“五脏之道,皆出于经隧,以行血气,血气不和,百病乃变化而生。”故临床上,高血压病患者除有血瘀病理表现之外,尚可兼见肝气郁结、肝阳上亢、气虚痰阻、阴阳两虚等证候,临证时尤当细辨。

2 活血化瘀是治疗高血压病的重要法则

血瘀是高血压病的病理关键,决定着高血压病的发生、发展和演变,直至造成中风等严重后果。“治病必求于本”,当从根本入手,从“瘀”论治。因此,针对其病机,进行活血化瘀治疗至关重要,实为根本之法。现代研究发现,高血压是体内为克服重要脏器血流供求不平衡而产生的代偿性抗病反应,只不过是这种代偿反应还未完善和尚未成功而已[11]。因此,高血压就不应当只是治疗压制的对象,若单纯直接降压,结果是激起体内升压机制的反应,加重体内自稳调节的负担,削弱机体自稳调节的能力,进一步加剧重要脏器血流供求不平衡,促使重要器官血流供求矛盾的恶化。因而,治疗应当放在帮助改善血流供求关系上,因势利导,促使这种代偿反应趋于完善,走向成功[12]。据研究,活血化瘀具有降低血液黏度、抗凝血、改善血流动力学等方面的功能,并有改善微循环,尤其是改善某些重要器官微循环的作用[13]。古人云:“将予取之,必先予之。”通过活血化瘀,以疏通微循环,调整血液运行,从而改善血流供求关系,使机体调节功能得到恢复,最终使过高的血压回降到正常水平,即所谓“治风先治血,血行风自灭”,说明活血化瘀治疗高血压病亦具有中西医学理论依据的。

3 活血化瘀治疗髙血压病的临床观察

为了验证活血化瘀治疗高血压病的疗效,笔者根据高血压病的常见临床表现,分为5个证型,以活血化瘀为主,进行临床观察,疗效满意。

3.1 资料与方法

3.1.1 临床资料 400例高血压病患者,随机分为治疗组与对照组,每组各200例。2组在性别、年龄、病程、病情等参数均衡性良好,具有可比性。

3.1.2 治疗方法 治疗组:根据高血压病的主要临床表现,分为血瘀-肝气郁结、血瘀-肝阳上亢、血瘀-痰浊内阻、血瘀-肝肾阴虚、血瘀-阴阳两虚等5个证型,分别拟定降压I号、II号、III号、IV号、V号协定处方进行治疗。硝苯地平缓释片,10 mg/次,2次/d,口服。30 d为1个疗程。

3.3 疗效观察 1)血压观测:治疗前血压为3次非同日上午的血压平均值,治疗后血压是每周测量一次上午血压,取最后3次血压的平均值。测量血压做到定人、定血压计、定部位(右上臂)。不论门诊、住院患者,均取背靠式坐位。若有活动者,休息30分钟后测量。2)球结膜微循环检测:所有病例,治疗前后均用双目裂隙灯检测1次球结膜微循环状况。3)血脂、血液流变学、血浆内皮素-1(ET-1)、血清一氧化氮测定:所有病例,治疗前后分别采用放射免疫法和亚硝酸还原法测定1次内皮素-1、一氧化氮水平;血脂、血液流变学则分别用酶法和压力传导感应法治疗前后各测定1次。

3.4 统计处理 所有数据资料,均采用SPSS 11.5包进行统计学处理,计数资料采用χ2检验,计量资料则采用t检验。

3.5 诊疗标准

3.5.1 诊断标准 高血压诊断标准参照《中国高血压防治指南》修订委员会编著的《中国髙血压防治指南》(2005年修订版)[14];中医诊断标准参照郑筱萸主编《中药新药治疗高血压病的临床研究指导原则》[15]。

3.5.2 疗效评定 参照郑筱萸主编《中药新药治疗高血压病的临床研究指导原则》[15]。

3.5.2.1 降压疗效评定 显效:舒张压下降10 mmHg以上,并达到正常范围;舒张压虽未降至正常,但己下降20 mmHg以上。有效:舒张压下降不及10 mmHg,但已达到正常范围;舒张压较治疗前下降10~19 mm-Hg,但未达到正常范围;收缩压较治疗前下降30 mm-Hg以上,须具备其中1项。无效:未达到以上标准者。

3.5.2.2 证侯疗效评定 中医证侯疗效评定标准:显效:临床症状、体征明显改善,证侯积分减≥70%。有效:临床症状、体征均有好转,证侯积分减少≥30%。无效:临床症状、体征无明显改善,甚或加重,证侯积分减少不足30%。

4 结果与分析

4.1 降压疗效及证侯疗效比较的比较 两组收缩压、舒张压水平在各组间治疗前后比较有显著意义(P<0.01),但治疗组疗效优于对照组(P<0.05)。在降低收缩压和舒张压水平方面,治疗组明显优于对照组(P<0.05)。见表1。治疗组降压疗效总有效率为96.85%,对照组降压疗效总有效率为87.00%。两组疗效构成比较经统计学处理,治疗组疗效明显优于对照组(P<0.05)。两组均能有效改善中医证侯,总有效率分别为93.50%、89.50%,两组疗效构成比较经统计学处理,治疗组明显优于对照组(P<0.01)。见表2。

表1 治疗前后血压水平的比较(±s)

表1 治疗前后血压水平的比较(±s)

组别收缩压(mmHg)舒张压(mmHg)治疗组对照组例数治疗组对照组200 200 200 200治疗前165.22±11.83 165.52±13.26 99.32±7.68 100.22±7.02治疗后134.36±8.21 139.69±8.52 84.49±5.70 88.52±7.68差值0.86±9.74 25.82±9.30 14.82±5.28 11.69±4.50

表2 治疗前后血压水平及证候疗效百分比的比较(n·%)

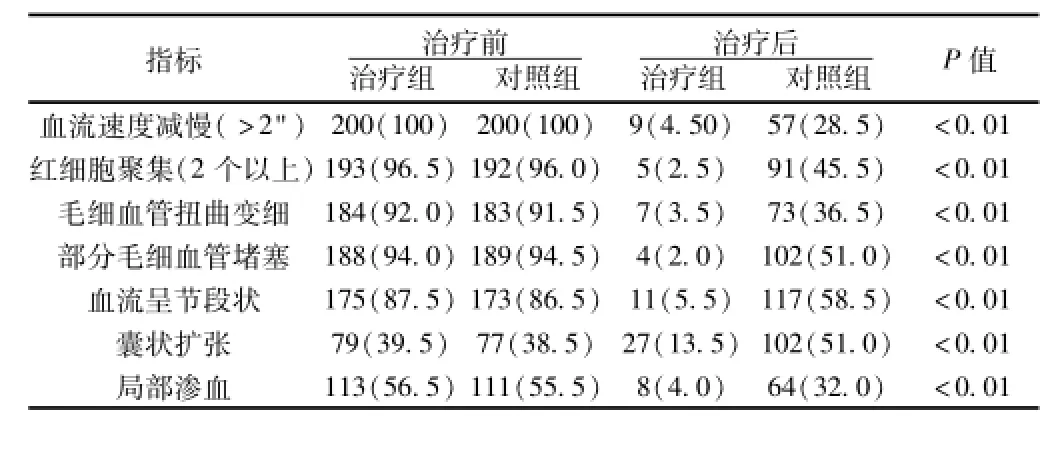

表3 球结膜微循环治疗前后比较(n·%)

4.2 球结膜微循环治疗前后比较经过治疗,两组患者的球结膜微循环均有改善,但治疗组效果更显著(P<0.01)。见表3。

4.3 血脂治疗前后均值比较 两组经治疗后,血脂均获得一定程度的改善,但治疗组(P<0.01)的变化较对照组(P<0.05)更明显。见表5。

表5 血脂治疗前后均值比较(mmol/L)

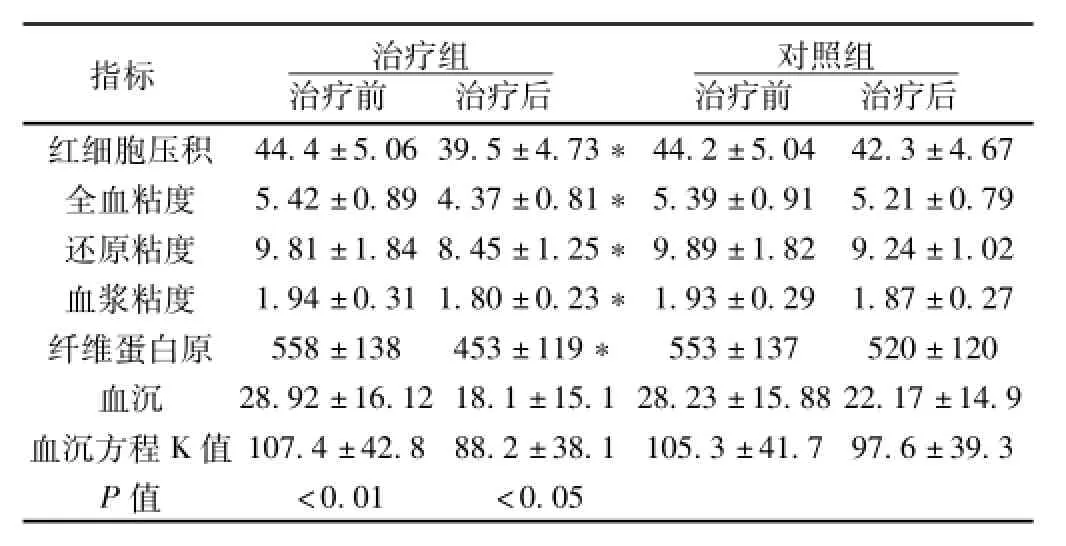

4.4 血液流变学治疗前后比较 两组治疗后,血液流变学均有不同程度的改善,但治疗组明显优于对照组(P<0.01)。见表6。

表6 血液流变学治疗前后比较

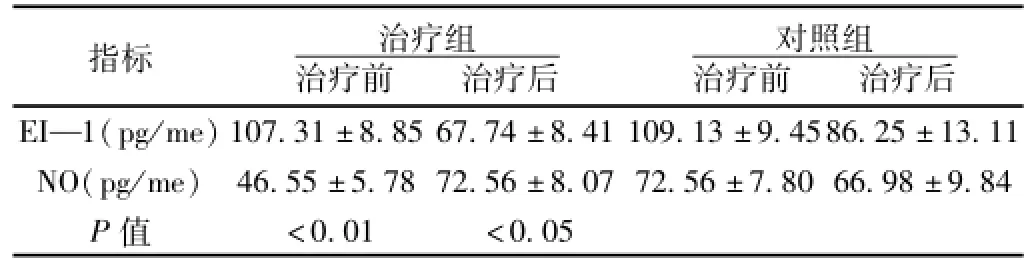

4.5 治疗前后ET-1、N0比较 两组通过治疗,ET-1、NO测定量均有明显改善(P<0.01),但治疗组在降低患者的ET-1,升高NO水平上优于对照组(P<0.01)。见表7。

表7 治疗前后EI-⒈NO比较(±s)

表7 治疗前后EI-⒈NO比较(±s)

指标治疗组对照组治疗前治疗后EI—1(pg/me)107.31±8.85 67.74±8.41 109.13±9.4586.25±1治疗前治疗后3.11 NO(pg/me)46.55±5.78 72.56±8.07 72.56±7.80 66.98±9.84 P值<0.01<0.05

5 讨论

1)治疗组共治疗高血压患者200例,根据辨证结果而分属于5个组进行观察,经统计学处理,5组患者在年龄、病程及分级上均无明显差异(P>0.05),5个方的降压疗效与证侯疗效均相似。降压疗效总有效率达96.85%,证侯疗效总有效率为93.50%,明显优于对照组(P<0.05)。初步说明活血化瘀治疗高血压病不仅有理论依据,而且有一定实践意义,与治疗本病常用治法相比,具有降压明显、证侯疗效好、疗效稳定持久等特点,显示了活血化瘀治疗高血压病的优势。

2)两组患者都有不同程度的球结膜微循环障碍及血液流变学改变,大部分患者伴有高血脂,通过治疗,均获得改善,并可降低血浆ET-1、升高NO水平,改善高血压患者受损的血管内皮功能,但治疗组的疗效明显优于对照组(P<0.01,其中血液流变学之红细胞压积、全血黏度、还原黏度及纤维蛋白原治疗前后的差别具有非常显著的意义,P<0.001)。说明血瘀与微循环障碍、血液粘稠度及血管内皮功能等有密切的关系。据研究,丹参、当归、川芎、红花、赤芍、牡丹皮等均有抑制血小板活性,降低血液黏度,解除红细胞聚集,扩张血管,疏通微循环等作用,其中丹参、红花、牡丹皮等还有不同程度的直接降压作用。研究还证实,丹参有一定扩张血管的作用,并可提高血浆NO含量,减少内皮素的生成,下调c-fosmRNA表达,并有抑制心肌细胞凋亡,下调Bax基因表达,上调Bel-2基因蛋白表达,起到对心肌的保护作用[16-17];川芎则具有明显抗血小板聚集、抗血栓形成作用,其水提取物及生物碱均有扩冠、改善心肌缺氧及显著持久的降压作用[18]。通过活血化瘀,使微循环和血黏度得到改善,血液运行流畅,心、脑、肾等重要器官血液供求重新走向平衡,体内自稳调节机制恢复正常运行,达到“阴平阳秘”境界,从而使血压回降到正常水平。这可能是活血化瘀治疗高血压病的主要或重要的作用机制,亦为高血压病血瘀理论提供了有力的佐证。

3)髙血压病实为本虚标实之证。血瘀属于标实之一,临证时须标本兼顾,注意调适脏腑阴阳气血,切忌因为血瘀就一味用活血化瘀,如此血压虽可暂得下降,但不久又会复升,甚至产生副作用。本课题所观察患者多数为高血压2级以上,病程大多较长,中医学认为,久病多虚,此时常虚中夹实,病情比较复杂,若单治其标或纯顾其本均非所宜,而应标本同治,降压III、IV号方正是为此而设,并收到了较好的效果。由此表明,对于久病正虚的高血压病,不可忽视滋养肝肾。

4)应用中药降压,必须以中医药理论为指导,真正做到辨证论治。在中医学看来,疾病既是相对稳定的,又是不断变化发展的,高血压病也是这样,其证型分类一般来说是相对稳定的,但在一定条件下亦可转化,故应随证施治。治疗组中有少数患者即因病情变化而先后用过不同号方,均获得满意效果。说明治疗高血压必须注意病情的动态变化与个体的差异性。

5)血瘀是高血压的主要病机,但引起血瘀的原因复杂,且常与风、火、痰三者错综并见,并互相影响演变,故活血化瘀常须与熄风、清火、化痰配合使用。调理脏腑阴阳气血,虽着重在肝、肾,但亦不可偏执,因脏腑之间每互相影响,肝的阴血不足,阳亢火旺,常可上扰于心,下病及肾,而表现为肝肾、心肝、心肾同病,所以滋肾、柔肝、养心诸法亦当兼顾。此外,高血压病本虚虽以阴虚为主,但日久尚可损及阳,而见阳虚之侯。此时宜当详辨,遣方用药不可纯投寒凉滋润,应适当配伍温阳益气之品,但须避免温燥太过,以温而不燥为宜。

6)中医学认为,人体是个有机的整体,任何人体内部的生理功能失调,必然会反映在外,而出现各种症状。高血压病也不例外,其血压升高及其它一系列症状的出现,均是体内阴阳失衡、气血紊乱、血行反常的外在表现,正所谓“有诸内者,必形诸外”。实践证明,活血化瘀治疗高血压病不仅能降压,而且能很好地改善临床症状,这可能与其能疏通血脉,调整体内阴阳气血紊乱,恢复血液的正常运行有关。治疗组观察结果,降压疗效达96.85%,证侯疗效为93.50%,多数患者随症状的缓解而血压下降,但亦有极个别患者并不平行,即虽症状减轻而血压并未能降至正常。其原因尚不明了,可能与机体适应性和个体差异性有关。

总之,血瘀是高血压病的病理关键环节,治疗应当求其本,从“瘀”入手,进行活血化瘀。

6 结语

中医学认为,高血压病的发生是由于人体脏腑阴阳失调,导致气血紊乱、血液运行失常、血行瘀滞所致。血瘀既成之后,又可加重脏腑的阴阳失调,从而决定着本病的发生、发展和演变。现代医学认为,高血压的本质是血流供求不平衡,尤其是心、脑、肾等重要器官的血流供求不平衡,在其发生和维持上起着重要的作用。因此,高血压病的血瘀病机具有一定的中西医学理论基础。在治疗上,不论是从中医学还是西医学角度来看,都应以恢复血液的正常运行,全面谋求血流供求平衡为首务。因气血紊乱、血行瘀滞是脏腑阴阳失调的结果,故恢复体内阴阳平衡至为重要。气血分属于阴阳,是重要的一对矛盾对立统一体,诚如唐容川说“人之一身,不外阴阳,而阴阳二字,即是水火,水火二字,即是阴阳”(《血证论》)。活血化瘀正是从气血这一关键环节来调节阴阳的。实践证明,它可以疏通血流,改善血液运行,促进阴阳平衡,恢复人体自稳调节能力,达到“阴平阳秘”的境界,从而使血压回降到正常水平。故治疗高血压病当从根本入手,从“瘀”论治。因此,活血化瘀是治疗高血压病的重要方法和途径,值得重视和进一步深入探讨。

[1]徐凤芹.高血压中西医治疗[M].北京:金盾出版社,2001:218-219.

[2]黄松章,张毓慧,胡国庆,等.从血液流变学探讨阴阳转化的某些原理[J].上海中医药杂志,1982,16(10):46-48.

[3]袁肇凯.高血压血瘀辨证与舌尖微变化的初步研究[J].湖南中医学院学报,1982,4(3):1-18.

[4]施永德,唐镇生,秦芝久,等.缺血性中风先兆预报和预防性治疗的探讨[J].中华医学杂志,1979,59(12):710-715.

[5]余天泰.活血化瘀治疗高血压病的临床观察[J].福建中医药,1991,22(2):17-20.

[6]福州部队心血管病防治科研协作组.72例心血管疾病甲皱微循环的初步观察[A].内部资料,1977,83-85.

[7]黄松章,施永德.高血压和缺血性中风病人辨证论治与血液流变学的关系[J].中西医结合杂志,1984,4(5):276-279.

[8]余天泰.血瘀是高血压病的病理关键[J].福建中医药,1999,30(增刊):14-17.

[9]徐应抒,李跃英,廖大忠,等.高血压病气滞血瘀证的微循环和血液流变学研究[J].泸州医学院学报,1986,9(3):188-191.

[10]陆广莘.高血压中西医结合研究中的辨病和辨证问题[J].中医杂志,1980,21(5):11-14.

[11]张壮战,岑鹤龄.从高血压病的治疗谈发挥中医优势[J].新中医,1986,(8):17-28.

[12]付宗翰,黄永澄,潘文奎.高脂血症的辨证施治[J].新医药学杂志,1978,(4):17-19.

[13]解放军157医院西中班.活血化瘀资料汇编[M].北京:人民卫生出版社,1982:79,196,377.

[14]中国高血压防治指南修订委员会.中国髙血压防治指南(2005年修订版)[S].北京:人民卫生出版社,2006:14-15.

[15]郑筱萸.中药新药治疗高血压病的临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2005:73-77.

[16]马世玉,何继洲,吴基良,胡木容.丹参对大鼠心肌缺血再灌注损伤后血浆一氧化氮和心肌c-fosmRNA表达的作用[J].华中科技大学学报:医学版,2003,32(5):474-477.

[17]王晓霞,陈表强,龚玲玲,等.丹参注射液对大鼠心肌缺血再灌注时心肌细胞凋亡的影响[J].临床心血管病杂志,2002,18(8):387-389.

[18]徐国钧.生药学[M].2版.北京:人民卫生出版社,1996:280-287.

(2012-08-23收稿)

Treatment for Hypertension Accord ing to Syndrome Differen tiation of Blood Stasis

Yu Tiantai

(People’s Hospital of NanPing,Fujian 353000,China)

The cause of hypertension is due to imbalance of ying and yang in human body,causing disorder of qiand blood,abnormal blood circulation and all can be pointed to the cause of blood stasis.Therefore hypertension is divided into five syndrome patterns of blood stasis such as blood stasis and stagnation of liver qiwhose treatment prescription is“decreasing hypertension No.1”which aims at activating blood,dissipating blood stasis,and smoothing liver qi.Two hundred patientswere included in the treatment group,and 200 patients were put in the observation group.The total effective rate of lowering blood pressure in treatment group was96.85%,total syndrome effective rate was93.50%.The total effective rate of lowering blood pressure in control group was87.70%,total syndrome effective ratewas89.50%.Therewere better results in the treatmentgroup.Besides,the lab results ofmicrocirculation of bulbar conjunctivae,lipemia,hemorheology,plasma,endothelin-1 and serum-nitrogen were all improved after treatment,and more obvious changes were seen in treatment group.It showed that the method of activating blood and dissipating blood stasis to treat hypertension not only supports the theoretical evidence,butalsomanifests practical significance.Compared with conventional therapies,thismethod decreases blood pressure obviously with satisfactory,stable and persistent therapeutic effect,which isworth general application.

Hypertention/Chinesemedical therapy;Blood-activating and stasis-resolving

10.3969/j.issn.1673-7202.2013.10.015