黄土深路堑边坡稳定性分析及边坡坡型的合理设计

2013-05-30王振文

王振文

(中铁工程设计咨询集团有限公司太原设计院,太原 030013)

在铁路、公路、水利等工程中,边坡修建是不可避免的,边坡的稳定状况直接关系着工程的施工安全、运营安全和建设成本等。我国幅原辽阔,黄土分布范围广,各地区黄土的差异性大,如何合理设计黄土边坡,一直是工程设计中一个重要环节,也是工程设计的一个难点[1-2]。因此有必要对边坡的稳定性进行定性定量的综合分析。对边坡受力分析是边坡稳定性评价的基础。准确评价和预测边坡稳定状况和发展趋势将为边坡的设计和施工提供可靠的依据。

目前,边坡稳定分析理论和方法主要有三种:极限平衡理论、室内模型研究和数值分析理论[3-5]。

传统的极限平衡理论在计算边坡稳定性时将复杂的土体形态简化为简单的几何形态,按照平衡原则计算相邻几何形体之间的作用力,而未考虑土体内部之间的应力-应变关系。这样计算当然不能代表土体变形时真实存在的力。而室内试验模型需要大量的人力物力投入,试验时间较长,不适合推广。

随着数值分析理论的成熟和电算技术的发展,有限元方法在边坡稳定性分析中得到了越来越多的应用。它引入了变形协调的本构关系,充分考虑了土体之间应力应变关系,能够较好地模拟土体的变形特点。为边坡稳定性分析提供了一种较好的分析方法。本文采用有限元法对边坡进行研究,取得了良好的效果。

1 计算原理

1.1 弹塑性有限元法简介[6]

(1)将黄土路基及边坡土体离散化为有限个单元组成的等价体系。

(2)建立单元节点位移和节点力的关系为

式中,ue为节点位移;Fe为节点力向量;Ke为单元刚度矩阵。

式中,B为应变矩阵;BT为应变矩阵的转置矩阵;D为弹性矩阵。

(3)建立体系的节点荷载向量R

作用在各个单元上的体力和面力均按静力等效条件按虚功原理转置到各个节点上。模拟路基开挖效应的释放节点荷载可根据各单元的初应力等效节点力计算,表示为

释放节点荷载为

(4)形成总刚度矩阵并建立平衡方程

式中,u为节点位移量;K为总刚度矩阵;R为结构体系的支反力。

(5)引入边界条件后求解平衡方程并计算各单元的应力和应变。

1.2 材料强度发挥系数[7]

对于边坡稳定性而言,土体的屈服主要是由于剪切造成的,Mohr-Column准则是最适应边坡问题计算的屈服准则,因此在边坡稳定性计算过程中,根据Mohr-Column准则导出材料强度发挥系数 S.M.F.来判断土体是否进入塑性破坏。

首先计算高斯点的主应力

式中,c、φ分别表示材料的黏聚力和内摩擦角;σ1、σ3分别表示高斯点的最大主应力和最小主应力;σx、σy分别为高斯点应力;τxy为高斯点的切向应力。

强度发挥系数 S.M.F.表示材料强度发挥的程度,当 S.M.F.≥1时,所论高斯点已进入塑性状态。

1.3 模拟开挖

(1)首先计算初始地应力场;

(2)然后按照开挖过程分部选择被挖掉的单元,将其“杀死”,施加释放荷载,使开挖面形成应力自由面,以实现开挖的模拟;

(3)再进行有限元计算,得到开挖完成后的位移场和应力场。

2 有限元计算模型

2.1 计算参数

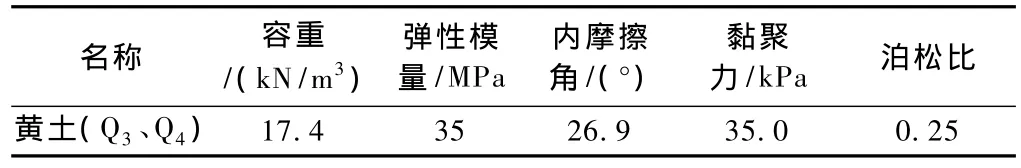

本文用 ANSYS14.0软件中的 Plane42单元来模拟土体。计算物理参数取自山西太兴线黄土路堑工程试验数据,见表1。

表1 材料参数

2.2 模型建立

为了减小边界效应对计算结果的影响,在有限元计算中取模型宽度为400 m,高度为200 m。为了方便研究,本次选择25、50 m两种高度边坡、9种坡型进行研究。单级边坡高度在《铁路特殊路基设计规范》中根据降雨量规定为8~12 m[8],路堑边坡高度和坡率见表2。计算时分别将边坡高度和边坡坡率进行组合以得到合理的结果。模拟开挖按每级边坡计算一次,分级开挖见图1。

表2 边坡高度和坡率

图1 分级开挖示意

对于黄土路基,在开挖之前由于重力的作用,土层中已存在初始应力场{σ0},按土体在自重作用下的应力计算自重应力场。对于边坡稳定性而言,土体的屈服主要是由于剪切造成的,Mohr-Column准则是最适应边坡问题计算的屈服准则,而ANSYS里针对土体的塑性屈服准则只有 Drucker-Prager准则,本次计算将通过弹性模型来计算土体的位移和应力场,然后通过定义单元表的形式引入Mohr-Column准则,计算各个单元节点的材料强度发挥系数 S.M.F,通过 S.M.F来判断各个单元节点的屈服状态。

有限元模型见图2,采用二维平面应变模型,单元划分采用四边形单元。边界约束为底面竖直方向约束,两侧地基水平方向约束。

图2 有限元模型

3 主要计算结果及分析

本次通过有限元程序计算共计9种工况,通过有限元计算显示,各级边坡上的最大主应力、最大剪应力均出现在本级边坡坡脚处,以工况 GK7为例,其应力云图见图3~图5。因此,选取每级边坡坡脚处的大主应力、小主应力,剪应力、强度发挥系数来分析边坡的受力特性。数据结果见图6~图11。

(1)挖方深度在10 m(含10 m)内,当边坡坡率不陡于1∶0.5,无论边坡采用一坡到顶还是分台阶开挖,坡脚均不会出现塑性变形。

(2)当挖方深度在20 m(含20 m)内,当坡率采用1∶0.5,单级高度 5 m、分4级开挖时,坡脚接近塑性变形;而单级高度10 m,坡率1∶0.5,分两级开挖,坡脚不会出现塑性变形。图7的6种情况中,材料变形最小的工况为坡率采用 1∶0.75,单级高度 5 m、分4级开挖。

图3 GK7大主应力云图

图4 GK7小主应力云图

图5 GK7剪应力云图

图6 (挖方深度10 m)S.M.F与坡率关系

图7 (挖方深度20 m)S.M.F与坡率关系

图8 (挖方深度30 m)应力与坡率关系

图9 (挖方深度30 m)S.M.F 与坡率关系

图10 (挖方深度40、50 m)应力与坡率关系

图11 (挖方深度40、50 m)S.M.F与坡率关系

(3)当挖方深度小于30 m(含30 m),坡率采用1 ∶0.5及 1 ∶0.75,单级高度 10 m、分 3 级开挖,强度发挥系数分别为1.05和1.01,坡脚产生塑性变形;坡率采用1∶1及以上不产生塑性变形。

(4)当挖方深度小于40 m(含40 m),坡率采用1 ∶0.5及 1 ∶0.75,单级高度 10 m、分 4 级开挖,强度发挥系数分别为1.01和1.0,坡脚接近塑性变形;坡率采用1∶1及以上不产生塑性变形。

由图9、图11比较,40 m深坡脚处的材料强度发挥系数小于30 m深坡脚处的材料强度发挥系数,由此可见,材料变形最大的地方并非全部位于最下面坡脚处,30 m附近是边坡稳定的薄弱环节。建议在30 m处设置加宽平台。

(5)当挖方深度大于50 m(含50 m),单级坡率不应陡于1∶1,否则坡脚容易产生塑性变形。

(6)由图8、图10看出,在同高度边坡的情况下,边坡坡率越缓,坡脚的应力越小,但是当坡率大于1∶1.0时,这种变化趋于缓和。

4 结语

路堑开挖过程中,边坡高度不变的情况下,边坡坡率越缓,坡脚的应力越小,但是当坡率缓于1∶1时,这种变化趋于缓和。降水一直是影响黄土边坡稳定的重要因素,雨水冲刷坡面,软化坡脚,极易造成边坡失稳。本文限于篇幅,未考虑雨水对边坡的影响,根据叶万军教授的研究:在一定的坡长的情况下,地面的坡度愈大,径流速度越大,坡面冲刷越强烈,在47.2°附近达到临界坡角,冲刷最小[9];张永双博士等人研究认为:降雨作用对砂黄土边坡稳定性影响极大,当降雨在坡脚处产生积水时,边坡的稳定情况更加恶化,坡脚处塑性应变值比正常情况升高近20倍[10]。因此,在设计边坡的过程中,高边坡的单级高度视具体情况,一般选择10 m为宜,当边坡高度大于40 m时,30 m附近是薄弱地段,应适当增大边坡平台;无论从冲刷角度还是受力角度,单级边坡坡率取1∶1较为合适。边坡平台及坡脚处应采用浆砌片石或混凝土封闭,防止雨水下渗;深路堑边坡宜采用护坡和植草相结合的方式防护,这样利用边坡防护,且经济、美观。

[1]高德彬,倪万魁,赵之胜.公路黄土路堑高边坡坡型选择研究[J].公路,2007(7):94-97.

[2]赵晋乾,李天斌,帅红岩,薛伟.某高速公路深挖路堑边坡稳定性分析[J].中国水运,2009,9(2):226-227.

[3]梁钟琪.土力学及路基[M].北京:中国铁道出版社,1993.

[4]周宪华,姚代禄,李峻利.路基设计原理与计算[M].北京:人民交通出版社,1989.

[5]李围.ANSYS土木工程应用实例[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[6]赖永标,胡仁喜,黄书珍.土木工程有限元分析典型范例[M].北京:电子工业出版社,2007.

[7]潘昌实,张弥,吴鸿庆.隧道力学数值方法[M].北京:中国铁道出版社,1995.

[8]铁道第四勘察设计院.铁路特殊路基设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2007.

[9]叶万军,杨更社.基于坡面稳定的黄土路堑高边坡优化设计[J].岩土力学,2009,30(2):531-535.

[10]张永双,王红才.砂黄土高边坡稳定性的数值模拟研究[J].地质力学学报,2004,10(4):357-364.

[11]孙宏伟.铁路路堑高边坡稳定性分析和设计方案优化[J].铁道标准设计,2012(1):26-29.