丹江口水库上游武当山剑河水质空间差异性分析*

2013-05-28李兆华陈红兵李艳蔷余晓妹

李 昆,李兆华,陈红兵,李艳蔷,余晓妹,王 玲,梅 新

(湖北大学资源环境学院,武汉 430062)

河流水质系统是自然与社会系统综合作用的复合系统,是反应水体质量状况的指标,其内容包括各种水体中的天然本底值、河流携带的悬浮物、水中污染物等的含量和成分及其变化.水质变化不仅反映了各种自然因素如气象水文特征、流域特征、地质状况等在河流中形态表征的变化,同时也体现了流域范围内社会经济、人类活动对河流水系作用的响应[1].随着水环境污染问题日益严重,从水环境变化与人类社会发展相互作用和耦合的角度出发,河流水质变化的研究已成为世界各国众多学者关注的热点问题[2].1990s 后随着经济的发展,全球水体污染变得越来越严重,水质研究的方法和模式呈现多元化,出现了各种数学方法和模型来分析水质问题和预测未来水质的演化趋势,对全球水质的研究给予了巨大的贡献[3-4].我国水质分析的研究方向主要集中在大江、大河、湖泊和地下水方面,研究中重视的是天然水离子的变化,污染指标方面的研究较少或不够全面[5],对于波动性大、稳定性差、分异性强的小流域水质空间变异性的研究尚不多见[6].

丹江口水库是亚洲最大的人工淡水湖,是国内水质最好的大型水库之一,按地面水环境质量标准综合评估,库区水质达到Ⅰ类标准,是南水北调中线的理想水源地[7],对其研究基本集中在丹江口库区水质及其下游径流的特性等方面[8-10],但是对其上游的武当山境内由社会经济发展和人口变化造成库区上游河流逐渐加重的污染状况却研究较少.随着武当山城区的发展,作为唯一流经城区的剑河成为纳污水体,污染严重,水质恶化,成为旅游景观的一大诟病,沿岸人民生活受到影响,同时对丹江口库区水质产生污染,使南水北调中线工程得不到水源保障.本文依据剑河45 个监测断面的水质分析数据、剑河流域内各污染源的排放量和排污口的情况,以对剑河流域的水质空间差异、富营养化程度和污染原因等方面进行较详尽和全面的分析,克服了以往逐点评价水体的片面性,揭示了流域内的生态环境和人类活动对水质的影响,为今后制定水资源可持续开发利用规划、流域水污染控制和水土流失治理提供科学依据,以改善城区水生态环境,消除对南水北调水源地的污染,实现“清水入库、清水北送”的目标.

1 研究区概况

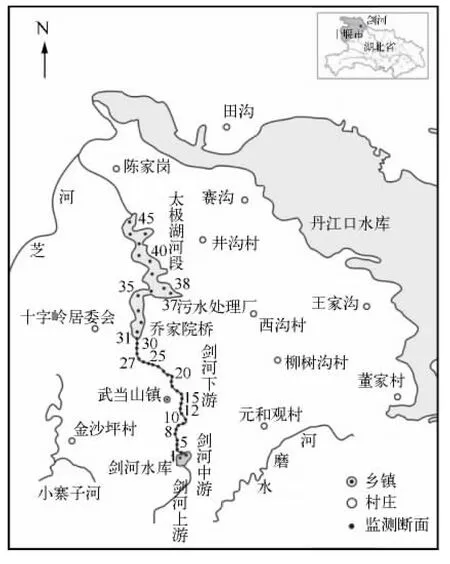

剑河(32°23' ~32°35'N,110°55' ~111°14'E)位于丹江口水库上游的武当山旅游经济特区内,流域面积47.2 km2,河道狭窄,陡坡水流湍急,属山溪性河流,主河道长度为26.5 km,流域内多年平均降雨量为885.7 mm,降水总量为4129.5×104m3.由龙潭口处进入城区至乔家院桥处出城流入太极湖河段,最后顺流而下汇入丹江口水库.依据国务院《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》(国函[2006]10 号)、《湖北省地表水环境功能区划》(鄂政办发〔2000〕10 号)和十堰市环境保护局的实际要求将其分为4 段:上游剑河水库河段(发源于武当山东麓倒开门,止于剑河水库水坝)全长17 km,管理目标Ⅱ类水质;中游自然河段(剑河水库水坝至龙潭口)全长1 km,管理目标Ⅲ类水质;下游城区河段(龙潭口至乔家院桥处)全长5 km,中间布有5 个橡皮坝,管理目标Ⅳ类水质;太极湖河段(乔家院桥至太极湖生态截污闸)全长3.5 km,管理目标Ⅲ类水质.剑河于2011年纳入丹江口库区上游河流监测范围,流域内总人口3.85 万,其中城镇人口2 万,流动的旅游人口每年210 万,有5 家规模以上的工业企业是以剑河为受纳水体,其中有一家位于太极湖左岸,污水未经处理直接排入太极湖.剑河两岸铺设污水收集管道,左岸污水进入太极湖右岸的污水处理厂,右岸污水因管道的缺失在乔家院处排入剑河,但是以暗管形式进行排污的排污管道共有38 个,全部分布在下游地区.

2 材料与方法

2.1 数据来源

水质检测和分析数据来自实地调查和实验室分析;排污口数量及排污类型来源于实地调查;剑河流域内各污染源的排放量数据来源于武当山旅游经济特区污染普查生活源档案、武当山旅游经济特区污染普查工业污染源档案、武当山旅游经济特区农业统计年报、武当山旅游经济特区环境质量年报及其它相关报表.

2.2 研究方法

以《地表水环境质量标准》(GB/T 3838-2002)为参照标准,结合剑河的基础资料,运用GPS 对剑河流域的监测断面进行定位.因上游地区自然河床内的河水清澈,仅在剑河水库处布设2 个监测断面;中游地区水质较好,在此布设1 个监测断面;下游地区流经城区,水质污染严重,两岸分布大量小型排污口,在龙潭口处布设第1 个监测断面,随后每隔150 m 左右布置下一个断面,另外在每一个暗管排污口处增加1 个监测断面,共设28 个监测断面;太极湖河段水面宽广,排污口较少,小区域内的水质变化平缓,故每隔300 m 左右布设1 个监测断面,共设14 个监测断面至太极湖生态截污闸处结束(图1).于2011年11月在上述监测断面采集瞬时水样,水样的保存与运输、采样体积及使用容器、洗涤方法严格按照《水和废水监测分析方法》进行[11].化学需氧量(CODCr)、总氮(TN)、总磷(TP)、氨氮(NH3-N)分别采用酸性重铬酸钾法(GB/T 11914-1989)、碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度计法(GB/T 11894-1989)、钼锑抗分光光度法(GB/T 11893-1989)和纳氏试剂分光光度法(GB/T 7479-1987)测定,所有样品均设置2 个平行样,测量分析的相对标准偏差均保持在5%以内.同时运用统计学的理论和方法,结合研究区河流的人为用途、水域生态保护及生物多样性的要求,对河流水质的空间变异性进行研究,从而实现对污染物可能的变化趋势进行分析.

图1 剑河水体监测断面布设Fig.1 Distribution of monitoring sections in Jianhe River

3 结果

3.1 总氮

TN 在剑河流域内均为劣Ⅴ类水质,没有达到管理目标,污染非常严重,最大值为31#断面的13.51 mg/L,最小值为2.27 mg/L,平均值为6.29 mg/L,龙潭口附近的水质TN 含量相对较低,整个下游呈增加的趋势,太极湖河段总体呈下降的趋势,在乔家院桥处的30#、31#断面和污水处理厂出水口处的37#监测断面的TN浓度显著增加(图2).

3.2 氨氮

NH3-N 空间变异趋势与TN 具有极其相似的规律,但是其在上游和中游分别达到地表水Ⅱ类和Ⅲ类管理目标,下游河段NH3-N 浓度逐渐增大,合格率仅为18%,太极湖河段全部不合格但总体呈下降趋势;最大值为31#断面的13.31 mg/L,最小值为0.25 mg/L,平均值为3.85 mg/L,从第一号橡胶坝前400 m 左右的14#点往后大部分属于劣Ⅴ类水,在30#、31#和37#断面变化较大(图2).

3.3 化学需氧量

CODCr在上游和中游合格,在下游和太极湖河段的合格率为64%和29%.最大值出现在19#监测断面,为95.5 mg/L,最小值出现在24#断面,为7 mg/L,平均值为34.43 mg/L.龙潭口附近的CODCr含量较低,15#~23#断面间的浓度处于较高水平,30#、36#、37#断面的浓度急剧加大.在第一号橡胶坝前200 m 左右的15#断面至第三号橡胶坝附近的23#断面之间的CODCr含量全部超过地表水Ⅳ类标准.流域内沿程变化呈先升后降趋势,但是波动较大,在太极湖生态截污闸前达到Ⅲ类水质标准(图2).

3.4 总磷

图2 剑河水质参数变化趋势Fig.2 Change trend of water quality parameters along Jianhe River

TP 的空间变异趋势是在上游和中游分别达到地表水Ⅱ类和Ⅲ类管理要求,下游河段TP 含量逐渐增大,达到Ⅳ类水管理目标的有18 个,合格率为64%;太极湖河段TP 含量相对较低,大部分达到地表水Ⅲ类水质标准,合格率为71%;最大值出现在30#监测断面,为0.79 mg/L,最小值出现在4#断面,为0.01 mg/L,平均值为0.24 mg/L,总体变化较为平缓(图2).

4 讨论

根据水质综合评价[12],剑河水质全部为劣Ⅴ类,水质空间变异的根本原因是人类活动造成营养物质的大量输入和河流的自净能力有限.营养物质的来源有城乡生活污水、旅游污水和工业污水;农业土壤中流失的肥料;畜禽养殖业中排出的畜禽粪便;沉积物中氮和磷的释放等.

1)剑河上游的剑河水库监测断面只有TN 超标,呈劣Ⅴ类,污染比较严重,但是其NH3-N 含量很低,初步断定是剑河水库存在不合理的投肥养鱼行为造成TN 暂时性超标现象[13-14],同时其生态结构单一而薄弱,水生生物生长区域小、水体透明度小,大量的沉水植物和其他水生生物的生长受到限制,从而在投肥后影响剑河水库的生态系统,减弱其物质的循环和交换,使其水体自净能力下降,难以完全降解和消化氮元素,导致水质恶化.

2)中游河段的水质空间变化平稳,污染物浓度较上游有所下降,除TN 受上游水质影响未达标外,其余各污染因子均达到Ⅲ类水质标准,主要是由于中游河段为自然河堤,沿岸为山谷,没有各种工业和农业等因素的干扰,通过水体的自然降解使污染物含量逐渐降低.

3)下游河段是资源类产业和人口集聚密集的流域,分布有2 万左右的城镇人口、每年近210 万人次的游客和流域内的大部分工矿企业,在工业废水、生活用水排放量急剧加大和流域天然来水量较少的情况下,一方面水体的自身净化能力下降,另一方面流域污水处理措施未能改善,导致下游的污染日益加重和流域内水质类别急剧上升.8#~12#监测断面之间的居民区以暗管形式排放的生活污水受河水的紊流作用影响,在流动中逐渐与河水混合、扩散,导致该段区域的污染物浓度显著上升和后段水质相对下降,但根本原因是区域缺乏污水处理设施和城市排水管网不健全导致的雨污分流不彻底以及暴雨期间大量生活污水溢流入河,因生活污水中的有机物含量高,15#~23#断面间的 CODCr浓度处于较高水平.TN、TP、CODCr和 NH3-N 的浓度随沿途排污口数量的增加而逐渐上升,在乔家院桥处的30#、31#断面直线增加,主要原因是截污管道未接入污水处理厂,造成大量工业废水和生活污水不经任何处理直接集中排入剑河,此处生活污水排放量与水体氮、磷含量呈显著正相关,氮、磷等营养元素污染的水期变化特征与生活污水排放的季节变化规律有较强的同步性,接近排污口处的水体水质各项指标的浓度极高.下游河段的水质空间变异基本反映出流域人口分布、产业布局和经济发展对水环境的重大影响.

4)太极湖河段的污染物总体上都呈现下降的趋势,水质尽管通过水体的净化作用较下游有所改善,但仍然不能达到管理要求的Ⅲ类水质标准.37#监测断面的各污染物指标急剧增大,造成这种现象的原因是位于该监测断面的日处理能力7000 t 的污水处理厂出水仅达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T 18918-2002)一级B 标准,处理率低,污水处理量小于污水排放量,仍有部分污水未经处理随尾水一起排入剑河,对该断面的水质产生严重的污染.太极湖水体无径流补给量,整个水体基本处于静止状态,水力交换极其缓慢,加上河体不规则,易形成死角,导致污染物分布不均,难以稀释、扩散,使局部水域水质恶化,加剧水体富营养化水平,整体处于重度富营养化状态,氮、磷等主要营养物质含量甚至超过丹江口库区的 5 ~7 倍[15].

剑河流域水环境问题与人为经济活动和生产生活方式密切相关,流域营养盐污染结构已悄然发生变化,并已经显现环境生态效应(富营养化).TN、TP 一定程度呈上升趋势,说明流域水质的硬度日趋增高.CODCr污染相对较轻表明该流域的水环境条件适合水中无机和有机污染物的分解,使水体的无机和有机污染物含量下降[16].水质在下游河段总体上升和太极湖河段总体下降的趋势反映了剑河污染中点源污染的贡献率大于面源污染,在点源污染的众多因素中,城镇生活污水是主导因素,流域内的城镇人口和工业设施基本集中在下游区域,而农田、林地等主要分布于太极湖的周边区域,所以随雨水、渗透等而来的面源污染物对剑河的污染相对较轻.污染如果不加以控制,到2020年TN 排放量将达到环境容量的215.15%,CODCr、NH3-N 和TP 到2020年的排放量分别为环境容量的235.38%、175.33%和133.21%[17].针对目前的污染现状和原因可以采取以下治理措施来达到水质管理要求,在上游剑河水库处坚决禁止投肥养鱼行为以杜绝氮元素的污染;对下游城区段的排污口和缺损的污水管道实施截污纳管工程进行改造,让污水进入污水处理厂处理,同时在河道中安装曝气复氧装置以提高水体溶解氧,消除水体黑臭现象[18];太极湖河段的污水处理厂在提高污水出水标准的同时其尾水可通过人工湿地的深度处理以达标排放,太极湖河段的水面可以通过生物浮岛工程对水质进行净化.

本研究将流域内不同河段区域的生态环境、资源条件和经济社会发展水平等客观差异合理划分出多种主体功能区,通过比较流域内不同河段分区的功能与水质之间的关系,可以进一步认识流域水资能区的空间差异性、水生态系统服务功能的空间分区特征以及各项生态服务功能重要性的总体分异规律,使流域水质变化与人类社会之间关系的探究更为简易;同时剑河流域与丹江口水库之间存在着紧密的物质、能量交换和生态联系,其流域内的污染信息将直接反映丹江口库区的水体污染水平,掌握该区域水体氮、磷等污染物的空间变异特征及其营养形态结构,以期为剑河流域水污染防治及丹江口库区水资源保护提供理论基础.但是剑河流域2011年才进入丹江口库区上游河流的监测范围,本次监测为剑河水质第一次详细监测,同时随着流域人口增加、畜禽养殖、化肥施用、工矿企业等众多经济开发活动以及气候变化的叠加影响,剑河水环境和生态系统的变动趋于复杂化,目前的水环境监测项目、监测频率和评价体系还无法满足对水环境的动态监控和水质管理的要求,如果能将此工作延续,找出空间差异在时间上的变异规律,从而可以准确地预测出下一阶段河流水质的空间分布特征,这将对研究区河流水环境的保护与治理有重要的意义.

5 结论与建议

1)受不同河段自身条件的差异、不同区域污染来源的差异和河水流动性的差异等因素的影响,研究区河流水质参数呈现出不同的空间变异特征.主要污染源集中在下游和太极湖河段,乔家院桥处断裂的污水管道和污水处理厂是污染物浓度的明显转折点,暗管排污口对水质也造成了严重的影响,污染整体呈现下游河段>太极湖河段>上游河段>中游河段的空间差异性,点源中的城镇生活污水为主要污染源.

2)各水质参数污染均相当严重,尤以富营养化指标氮最为显著,其中总氮的平均值已达到《地表水环境质量标准》(GB/T 3838-2002)中Ⅴ类水质的3 倍,是下一步污染控制的重点,其次为NH3-N、CODCr和TP的污染,各污染物浓度总体呈先升后降趋势.

3)针对目前剑河流域水质差异性特点,治理的重点是对上游的剑河水库禁止投肥养鱼;下游地区的暗管排污口和断裂的截污管道实施截污纳管和曝气复氧;太极湖河段的污水处理厂提高其出水标准,同时可以运用人工湿地等工艺对尾水进行深度处理,这样才能有效地发挥其防护和净化水质的功能作用,彻底改善剑河流域的生态环境.

[1]王 莉,胥鹏海,宋 涛等.沣河水质变化趋势及原因分析.西北大学学报:自然科学版,2011,41(3):503-506.

[2]郭 巍.渭河陕西段主要监控断面水质变化趋势分析.安全与环境工程,2010,17(5):47-50.

[3]Machate T,Noll H,Behrens H et al.Degradation of phemn-threne and hydraulic characteristics in a constructed wetland.Water Research,1997,31(3):554-560.

[4]Gert K.Trends in the acidification of groundwater.Groundwater quality management(proceedings of the GQM 93 Conference held at Tallinn,September 1993.LAHS Publ,1994,200:5-15.

[5]黄漪平.太湖水环境及其污染控制.北京:科学出版社,2001.

[6]李 波,濮培民.淮河流域及洪泽湖水质的演变趋势分析.长江流域资源与环境,2003,12(1):67-73.

[7]长江流域水资源保护局.长江省界水体水环境质量状况通报.武汉:湖北省武汉市长江流域水资源保护局,2009.

[8]陆国宾,刘 轶,邹响林等.丹江口水库对汉江中下游径流特性的影响.长江流域资源与环境,2009,18(10):959-963.

[9]章厚玉,林云发,杨德安等.丹江口水库汉江干流库区淤积分析.长江科学院院报,2010,27(9):1-5.

[10]孔令惠,蔡庆华,徐耀阳等.丹江口水库浮游轮虫群落季节变动特征及其与环境因子的关系.湖泊科学,2010,22(6):941-949.

[11]国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废水监测分析方法:第4 版.北京:中国环境科学出版社,2002.

[12]李兆华,李瑞勤.清江水污染防治研究.北京:科学出版社,2010.

[13]李程亮,朱培欣,梁运祥.生物渔肥施用后氮磷元素在水体中留存规律的研究.湖北农业科学,2011,50(21):4374-4377.

[14]张根芳,许式见,刘其根等.小型水库不同蚌、鱼混养模式排放水的水质分析.大连海洋大学学报,2010,25(3):253-259.

[15]黄 伟,李忠锋,李 超等.基于因子分析定权法的丹江口水库水体营养度综合评价.环境科学与管理,2009,34(6):164-168.

[16]李俊英,李素清,韩锦涛.汾河上游流域沿程典型水样点水质变化分析.中国水土保持科学,2011,9(3):59-64.

[17]焦 栗,李 昆,赵 莎等.武当山剑河水环境容量分析.水资源研究,2012,(4):289-292.

[18]余晓妹,李兆华,李 昆等.剑河城区段曝气复氧方案设计.环境保护前沿,2012,2(3):40-44.