微小断层野外地质调查及作用初探

2013-05-16杨满平王正茂

杨满平,王正茂

(1.燕山大学,河北 秦皇岛 066004;2.中油天然气股份有限公司,北京 100011)

引 言

断层是一种常见的构造,对断层的研究也是与地质相关的行业和研究单位的1个重点,但大部分研究往往集中于一些控制构造发育特征的主要断层上,对于一些断距非常小的小断层和微小断层,并没有得到重视,相关的研究也比较少。对于油气藏开发来说,油气藏的形成和开发生产是与油藏所处的地层直接相关的,地层的岩石特征、孔隙结构特征以及构造特征等都能影响油气藏的最终开发效果,断层则是1个非常重要的构造因素,其重要性不言而喻。对于断距较大的断层,一般可以通过地震资料和地层对比进行识别,但是对于一些断距比较小的断层,如断距小于20 m的断层,用常规方法解释地震资料很难识别,而这些小断距断层对油田开发影响却很大[1-2]。针对这种小断距断层,目前都集中在对地震资料通过最先进的方法和技术进行精细处理与解释,如利用地震动力学信息寻找微小断层[3]、模式识别方法[4]、地震资料的关联维识别技术[1]、相干体技术和三维可视化技术[5]等。这些方法可识别断距落差5 m以上的小断层,但对于断距5 m以下的小断层和微小断层,目前尚没有可行的方法和技术。

本次提出微小断层的概念,是基于对中国东部断块油气藏成藏特征研究及油气田开发中所面临的一些矛盾和问题而得到的,目的则是通过野外地质调查研究这种极小断距断层的特征,并分析其对油气成藏和油气田开发的作用和影响等。

1 微小断层的定义及形成机理

1.1 断层分级及微小断层的定义

断层是断裂的一种类型。一般根据断层对构造、沉积的控制作用以及构造发育史来对断层进行分级,但由于不同盆地或构造带,断层的发育期次、规模和成因机制都有所不同,因而断层分级尚没有1个统一的方案。根据中国东部断陷盆地的特征,一般可以将断层分为4~5个级别[6-7]:一级断层,控制盆地沉积,断穿基底,在剖面上上下盘断距非常大,平面上延伸很长,规模较大;二级断层,是盆地内部局部构造及构造带的主控断层,是构造带的分界线,剖面特征也很明显,断距比较大,一般数百米以上,平面延伸较长;三级断层,控制局部构造,剖面特征上断距比较大,一般都在100 m以上,平面上能延伸数千米;四级断层,多数为更高级别断层的伴生断层、小断层,数量多,分布广,断距一般为几米到几十米,延伸一般数百米到2 km;五级断层是指断距不明显的断层,也是一种伴生断层,这种断层剖面上落差小,延伸距离短,一般难以识别,断层穿过的地层少甚至只发育在某一地层的层内。

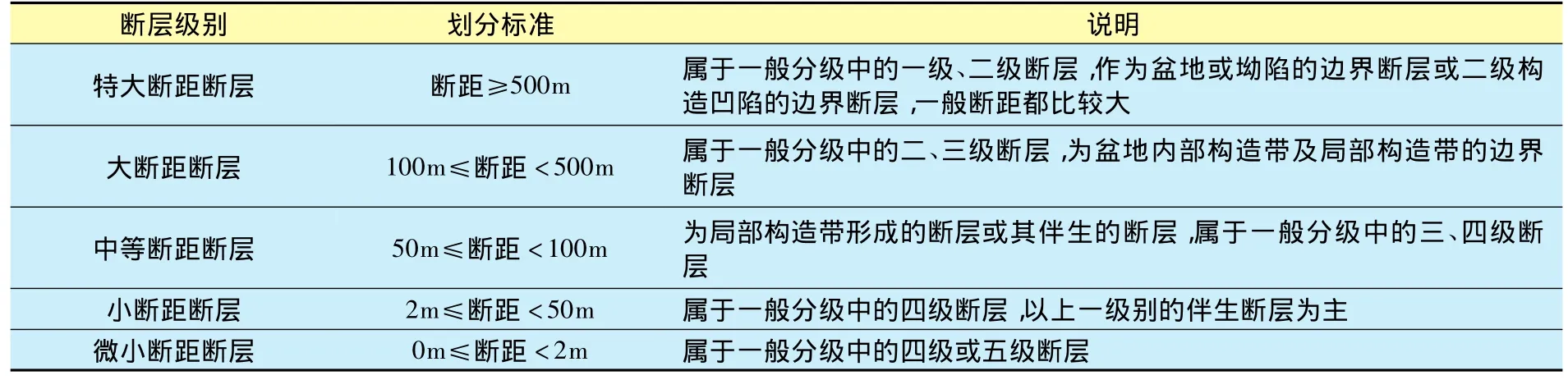

本次主要研究断距大小对油气成藏及油气田开发的影响,因此以断距大小作为断层分级的标准,并结合上述断层分级方法,将断层分为5个级别进行研究(表1)。

表1 根据断距大小划分断层级别标准

微小断距断层简称微小断层,可以穿过多条地层,也可以在某一地层内发育。如果断距为0,平面上也没有出现滑动,级别更小则称之为高角度或垂直裂缝。实际中判断断距绝对为0的情况是非常困难的,因此这种高角度或垂直裂缝也可以当成微小断层来进行研究。

之所以定义断距小于2 m的断层为微小断层,并对其进行重点研究,是因为在中国东部断陷盆地的陆相多油层砂岩油藏开发过程中,大部分动用的单个油层厚度都大于2 m,对于断距小于2 m的断层,一是难以在油层内部形成有效的遮挡或形成封闭,对油气成藏和油气开发都会产生重要影响,二是目前对微小断层的认识程度不高,需要深入研究。

1.2 微小断层的形成机理

断层的形成主要是因为岩层或岩石受力超过其强度后发生破裂并产生相对位移或失去连续性和完整性而形成的[8],这种应力产生的机制大部分来源于构造运动,微小断层作为最低级别的断层,是在较大断层形成的基础上伴生形成的,构造活动强度越大,持续时间越长,活动的范围宽,形成的微小断层的数量越多,分布范围也越广泛。另外也有少部分微小断层是沉积成岩作用而产生的,主要是在沉积成岩过程中,由于差异压实作用、同生变形作用等导致地层或岩石应力集中并形成断层,并在一些文献中进行了研究和探讨[9]。这种断层也叫同沉积断层[10],规模一般比较小,以小断层和微小断层为主。

2 微小断层野外地质调查

2.1 微小断层识别方法

对地下断层的识别,目前常用的方法有地震勘探、钻井资料的精细地层对比等,地面则可以通过野外地质露头的观察进行研究。

地震解释和精细地层对比是石油行业研究油藏地质构造最常用也是最成熟的方法,可以准确识别断距比较明显的断层,如对50 m以上的中—大断距断层的识别比较可靠;小于50 m的断层,则要根据地震资料的精度和处理方法结合精细地层对比才能进行有效识别。研究表明,如果采用比较好的方法和技术处理地震资料,并采用先进的解释技术,能够识别5 m以上的小断距断层。采用井间地震的手段甚至能够识别到5 m以内的小断距断层,但这种方法研究成本高,难以推广。对于断距为2 m以下的微小断层,用目前传统的地震处理与解释技术还难以识别。

采用钻井资料进行地层对比的方法能精确识别小断距以上的断层,即断距为10 m以上的断层。在地层旋回特征清晰,单个旋回地层厚度不大的情况下,通过精细地层对比也能识别10 m以下级别的断层。对于小于2 m的井间地层或岩性厚度变化,则属于地层厚度或岩性变化的正常范围,如岩性的横向变薄或尖灭、地层的超覆或尖灭等,都可能导致钻遇地层或岩性的厚度发生变化,当然微小断层也是导致地层或岩性厚度发生变化的的一个原因。因此通过地层对比也很难识别断距小于2 m以下的微小断层。

2.2 微小断层野外地质调查

野外地质剖面和地质露头观察是研究构造特征最直观也是最准确的方法,对国家级地质公园秦皇岛柳江盆地的5个地质剖面进行了观察,岩性以砂岩和碳酸盐岩为主,沉积环境有海相(砂岩和碳酸盐岩),也有陆相(河流相砂岩),通过观察所有剖面均可见到微小断层的分布。下面以2个典型的地质剖面来分析微小断层的特征。

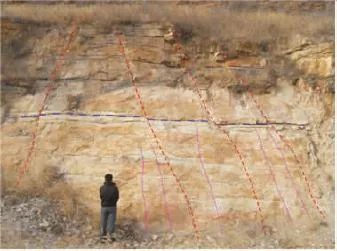

2.2.1 砂岩地层剖面

该地层剖面位于秦皇岛国家地质公园鸡冠山,岩性为青白口系长龙山组的海绿石石英砂岩,该剖面为新近开挖采石后出露,保存较好,微小断层发育特征比较明显 (图1)。剖面长6.5 m,观察到完整切割上下地层的微小断层有4条,剖面平均分布密度为1.83 m/条,断距最大为15 cm,最小为3 cm,断层倾角都大于65°,最大达到80°以上,都为高倾角断层。另外还观察到8条左右级别更低的微小断层,发育在下部厚砂岩的层内,断距一般小于5 cm,部分微小断层断距不明显,断距不明显的微小断层也可称之为高角度裂缝。在微小断层附近,裂缝比较发育,为高角度缝,一般在层内发育,垂向延伸的距离比较短,长度一般在几十厘米左右。

图1 砂岩地层微小断层发育情况(秦皇岛鸡冠山,2011年)

2.2.2 碳酸盐岩地层剖面

秦皇岛国家地质公园碳酸盐岩的剖面比较多,尤以奥陶系亮甲山灰岩和寒武系张夏组鲕粒灰岩分布广泛,从观察的3个碳酸盐岩剖面中,微小断层比较常见,分布密度比较大,一般剖面分布密度都小于3 m/条,高角度裂缝的发育更为普遍。这里选择一个典型的小背斜剖面来观察其微小断层发育情况(图2),该剖面位于秦皇岛秋子峪,岩性主要为寒武系张夏组的鲕粒灰岩和泥质条带灰岩,根据观察结果,该剖面长度为10 m左右,明显可见的微小断层有4条,剖面分布密度约为2.5 m/条;断距最大为40 cm,最小10 cm左右;断层倾角大部分大于60°,以高倾角断层为主;微小断层主要位于小背斜的两翼,分析其形成原因,应为地层在挤压隆起变形过程中发生断裂错动而形成;另在微小断层附近高角度裂缝也比较发育,随处可见。

图2 灰岩地层微小断层发育情况(秦皇岛秋子峪,2010年)

根据对秦皇岛国家地质公园几个典型地质剖面的详细观察,总结微小断层的分布具有以下几个特征:①微小断层在地层中是普遍存在的,特别是经历过多期构造运动的地层中;② 构造活动越频繁、活动强度越大、活动时间越强,微小断层发育程度越高,分布密度越大;③微小断层的倾角都比较大,大部分大于60°;④ 微小断层附近伴生有大量的高角度裂缝。

3 微小断层作用初探

3.1 油气成藏中的作用

复杂断块油气藏在成藏过程中,断层作为油气运移的重要通道已经是1个非常成熟的理论,也是所有石油工作者的共识[11-13]。如认为二、三级断层对油气的聚集起着控制的作用[6]。断层对油气成藏的作用是双重的,它能破坏已经形成的油气藏,使油气资源沿着开启的断层破裂带流失;同时它也能形成一些新的有利构造圈闭和油气运移通道,形成新的油气藏。

中国东部的陆相断陷盆地中,中浅层的第三系东营组和馆陶组等储层比较发育,在多期构造运动背景下形成了大量的构造-岩性圈闭,但这些地层内部生油层不发育,生油层则大部分处于较深部位的第三系沙河街组,因此断层对油气的运移聚集起着关键作用。对于构造-岩性圈闭的成藏机理目前的认识比较成熟可靠,但是对于岩性透镜体和岩性尖灭等岩性圈闭的成藏则存在较大分歧,有的学者认为毛管压力是其成藏的主要动力[14];有的学者认为差异突破压力是其成藏的根本动力;还有人认为烃浓度差是成藏的主要动力。这些理论都是建立在这种岩性圈闭所处地层自身具有生油能力的环境中,对于地层自身不具有生油能力的岩性圈闭,其成藏机理更为复杂。笔者认为,微小断层在这种岩性圈闭的成藏过程中发挥了至关重要的作用。图3为中国东部某断块油藏的成藏示意图,二级断层基础上发育的三、四级断层在上部地层中形成了大量的构造-岩性圈闭形成的油藏,通过深入的油藏描述研究后,发现还存在较多的砂岩透镜体油藏,这些透镜体所处地层并无生油能力,距离下部的生油层距离也较远,油藏在开发过程中显示有裂缝发育的特征。因此判断其成藏时,由三、四级断层形成过程中产生大量的微小断距断层或微小断层,为油气运移聚集提供了重要的通道,这些微小断层或微小断层断距小,切割的地层少,为油气资源的后期保存提供了有利的条件,并且通过传统的地震解释和地层对比难以发现这种微小断层,因而形成了这种岩性油气藏假象,其实质仍然属于构造-岩性油气藏类型。

图3 微小断层在油气成藏过程中的作用示意图

3.2 油气田开发中的影响和作用

微小断层在油气田开发中作用表现在2个方面,一是有利的方面:微小断层特别是具有垂直裂缝特征的微小断层,断层能发挥裂缝的导流作用,是油、气、水流动的重要通道,这种通道对低渗透油气藏来说尤为重要;另一方面,微小断层对开发也能产生不利的影响,如注水井和采油井如果刚好钻遇微小断层或在微小断层附近,注入水就会沿着微小断层快速到达相应的油井,使得油井在短时间内水淹,不利于油井的合理开发;同时由于微小断层如果穿过上下地层,或者与横向的非储层连通,在注水压力较高的时候,使微小断层形成的裂隙张开,注入水沿裂隙进入其他地层中,最终导致大量的无效注水,浪费生产资源,同时也使油井难以见效而产能降低。对于微小断层在油气田开发中的双重作用,可以通过对油藏的静态和动态特征综合研究充分认识微小断层(裂缝)的分布特征后,合理部署注采井网,发挥微小断层(裂缝)的导流作用并降低其负面影响,提高油藏的采出程度。

4 讨论

微小断层的提出只是考虑了断距的大小,而在实际油气田的生产过程中,还要详细研究微小断层在平面上的延伸方向和延伸距离,这些参数对油气成藏和油气田的开发也会产生很大的影响。因而对微小断层的特征以及微小断层对油气田开发的影响还需要更为详细和深入的研究。

地球上的构造活动是时刻存在的,局部地区的地层稳定或断层不发育只是一个相对的概念,在一些比较稳定的盆地如中国的鄂尔多斯盆地,其中部地区的三叠系延长组低渗透油层在传统的认识上都认为断层欠发育或者不发育,但在实际油藏开发中则表现出大量裂缝存在的特征,通过研究表明这些裂缝大部分为高角度缝,这种现象预示着,虽然鄂尔多斯盆地中部地区没有受到过大型构造运动的影响,但小的构造运动还是存在的,这些小型的构造运动能形成一些微小断层、以及裂缝等,用传统的地质研究方法很难识别,但是对油气藏的成藏和开发生产却会产生重要的影响。

从微小断层的定义和野外地质剖面看,要严格区分微小断层与高角度裂缝之间的差别还是比较困难的,特别是在高角度裂缝比较发育的碳酸盐岩地层中,因此还需要更为精确的研究和定义二者之间的关系。

本次观察的野外地质剖面都是古生代及以前的地层,年代比较久远,受构造运动影响的期次多,影响时间长,因而微小断层比较发育。由于我国目前所发现的油气藏所处地层大部分都是古生代及以上的地层为主,特别是东部地区的断块油气藏则主要分布在第三系的地层中,年代相对要近得多,经历的构造运动其次相对要少,因此微小断层的发育程度和分布特征可能也要受到影响,需要针对这些地层通过寻找合适的地质剖面做详细的研究。

5 结论

(1)提出了以断距大小对断层进行分级的标准,将断层分为5个级别,并将断距小于2 m的断层定义为微小断层。

(2)对微小断层的识别目前难以通过常规的地质勘探和精细地层对比等地质手段来达到目的,但通过野外地质剖面和露头的研究则可以对微小断层的特征进行详细观察和研究。

(3)微小断层的发育程度、分布密度、延伸方向等特征受构造运动的活动强度、活动时间等因素的控制。

(4)微小断层可以作为油气运移聚集的重要通道,形成一些岩性油气藏的假象;在油气田开发过程中,微小断层类似垂直裂缝,对油、气、水的流动起着导流的作用;同时,微小断层也可能导致油井暴性水淹和水井无效注水等开发问题。

(5)在断层不发育的地区或地层中(如中国鄂尔多斯盆地中部等),也可能由于小型的构造运动、埋藏压实作用、同生变形构造作用等形成的微小断层,需要研究其分布特征对油气运移、油气田开发的影响和作用。

[1]王彦辉,牛彦良,周再林,等.用地震资料的关联维识别微小断层[J].石油勘探与开发,1998,25(6):76-77.

[2]房宝才,王长生,刘卿,等.微小断层识别及其对窄薄砂体油田开发的影响[J].大庆石油地质与开发,2003,22(6):24-26.

[3]高如曾.用地震动力学信息寻找微小断层的尝试[J].石油地球物理勘探,1988,23(4):497-503,512.

[4]崔若飞,赵爱华.利用模式识别方法解释微小断层[J].石油地球物理勘探,1995,30(4):556-563.

[5]王志君,黄军斌.利用相干技术和三维可视化技术识别微小断层和砂体[J].石油地球物理勘探,2001,36(3):378-381.

[6]王平.为什么二、三级断层对油气聚集起控制作用——复杂断块油气田形成条件系列论文之四[J].断块油气田,1994,1(5):1-5.

[7]刘岩,陈清华,马婷婷.吴堡断裂带低序级断层分级研究[J].西北大学学报:自然科学版,2011,41(2):268-272.

[8]戴俊生.构造地质学与大地构造[M].北京:石油工业出版社,2006:138-147.

[9]孟祥超,韦学锐,韩维哲.差异压实作用中的同沉积小断层成因探讨——以高台子地区扶杨油层为例[J].大庆石油地质与开发,2007,26(6):20 -23.

[10]冯明.构造地质学[M].北京:地质出版社,2007:93-94.

[11]肖焕钦,陈广军.断层在油气成藏中的作用探讨——以济阳坳陷为例[J].特种油气藏,2003,10(2):17-19,30.

[12]王强,周瑶琪,陈勇平,等.平南大断层特征及与油气运聚的关系[J].特种油气藏,2006,13(1):50-52.

[13]颜世永,李月,周瑶琪.文西断裂带构造特征与油气运聚关系[J].特种油气藏,2006,13(4):35-38,41.

[14]庞雄奇,陈冬霞,李丕龙,等.砂岩透镜体成藏门限及其控油气作用机理[J].石油学报,2003,24(3):38-41.