汶川地震灾区文家沟特大地质灾害防治引水隧洞设计与动态施工

2013-05-16张盛鲲

张盛鲲,彭 敏

(四川省地质工程集团公司,四川成都610017)

0 引言

四川省绵竹市清平乡镇北文家沟在汶川地震前未发生过泥石流,震后2008年9月24日文家沟首次发生泥石流灾害,之后多次发生泥石流灾害,截至2010年9月18日共计发生6次泥石流灾害,共计方量约617.6万m3,其中尤以“8.13”(2010年8月13日)规模和造成的灾情最大。泥石流堆积沿绵远河分布长1.5 km、宽400 m,面积63.5万 m2,平均厚6 m,方量约450万m3。泥石流造成房屋损毁400余户,冲毁、掩埋公路1000余米,冲毁桥梁1座、损坏桥梁1座,人员死亡5人。直接财产损失超过3亿元。

因地震诱发的文家沟滑坡——碎屑流堆积物在文家沟沟谷内堆积时间较短,由于该碎屑流物质在运动过程中发生多次撞击、铲刮现象,致使堆积物中细小颗粒极多、强度低、孔隙度大、稳定性较差,在外因诱发下极易形成二次搬运现象。如不对该泥石流沟采取相关处置措施,再次发生泥石流的可能性极大,且可能在低降雨强度情况下就发生泥石流。一旦发生大规模的泥石流将对危险区内的威胁对象造成危害,因此对其采取工程治理十分必要和急迫。

1 上游治理方案

考虑到文家沟最近几次爆发泥石流均是上游扇状汇水区汇聚雨水后在流经中部松散物源区时引发泥石流的特殊情况,如能在上游控制住引发泥石流的水源,则泥石流的形成少了一个充分条件。即若能将上游汇聚的地表水在上游就引离中游段主要物源区,避免流水冲刷深切冲沟沟底和岸坡,则可以避免因流水冲刷导致沟道下切、岸坡坍塌进而产生泥石流。考虑邻近的一号支沟基岩裸露、岸坡稳定、排泄口位于主沟主要物源区以下,是理想的排泄通道。因此若能在物源区和汇水区交接区域(1300 m平台)设拦截引水工程(引水隧洞或引水明渠)将上游汇聚的地表水体引到邻近的一号支沟内,通过一号支沟向下排泄流水以绕避主沟内的松散物源区,使得上游来的水体避开和中游物源区的土石直接接触,从而可达到避免因流水通过中游段深切冲沟造成冲刷揭底下切、岸坡侧蚀坍塌堵沟进而发生泥石流的目的。

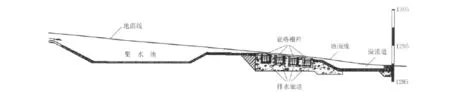

针对文家沟特殊的地形条件,选择在1300 m平台中部修建拦水工程后用隧洞引水至邻近1号支沟。该方案主要有挡水导流堤、集水池、引水隧洞等工程(见图1)。进水可采用天窗落水廊道排水结构,即在集水池前设下陷式排水廊道,待集水池水满溢出时流经廊道天窗时落入排水廊道中,进而流入排水隧洞中(见图2)。

图1 文家沟泥石流上游截引水工程布设平面示意图

图2 文家沟泥石流上游截引水工程集水池及进水口纵断面示意图

2 引水隧洞施工设计

因拟建排水隧洞处部分为土层、部分为基岩,对土层段采用注浆加固地基后设后浇式封闭排水隧洞,对基岩段采用直接开挖后衬砌形成排水隧洞。由于该项目属应急抢险项目,没有充裕的时间进行详勘,只有根据初勘报告选择隧道轴线及隧道断面。隧洞断面采用城门洞型,针对不同类别围岩设计不同断面,隧道断面里程则根据开挖后的地质条件进行动态设计(见图3)。

3 隧道动态施工

地震对基岩的不规则破坏,导致隧道施工过程中的地质条件是不断变化的,其力学动态也是不断变化的,因此,施工过程中围岩暴露出的状态就不可能是一成不变的,从而采取的隧道施工对策也要随之变化。虽然以往我们也要求按照动态施工的思想进行隧道的设计和施工,但因获取信息手段发展的迟缓、信息传输系统的不完善以及隧道施工环境和管理体制的限制等原因,并没有实现真正意义上的动态管理。近年,由于信息技术、通信技术以及各种获取信息手段和方法的迅速发展,特别是设计施工体制的改革,给真正实现隧道的动态施工创造了良好的条件。

动态施工首先要认识围岩,了解围岩。汶川特大地震后,基岩受到极大破坏,采用物探和钻探方法确定破碎带、断层和围岩类别。

其次,动态施工的基础条件就是要认识和了解施工中发生的各种“动态”的实质,同时也要清楚的认识到所采取的施工手段和方法会引起力学动态怎样的变化。

3.1 监测内容

3.1.1 地质和支护状况信息的观察

采用地质罗盘仪等观察记录工作面的工程地质水文地质情况,做地质素描。观察开挖面附近初期支护状况,判断围岩、隧道的稳定性和初期支护的可靠性。

图3 文家沟泥石流上游截引水工程引水隧洞断面设计示意图

3.1.2 明渠及隧道洞口段地表沉降监测

汶川特大地震后,风化基岩受到极大破坏,开挖后围岩难以自稳,地表易沉陷,为了确保施工安全,采用紧密水准仪、铟钢尺等进行地表沉降监测。

布点原则为:沿明渠和隧道轴线每间隔5 m布设。同时在横向依据实际情况,选定主断面,沿主断面布设测点,以了解地表沉降的横向影响范围。

3.1.3 拱顶下沉及收敛量测

沿隧道纵向在拱顶和墙中布设测点,测点间距为8 m,净空变位量测在开挖后尽早进行,初读数在开挖后10 h内且在下一循环开挖前读取。监测仪器为水准仪、钢尺、收敛计。

3.1.4 仰拱底部的监测

在因地震严重破坏而导致基础松软地段底部设测点,每8 m设一点与拱顶下沉量测点同断面布设。

3.2 动态施工

在文家沟地质灾害防治引水隧洞施工中,实行了动态施工管理体制。对该隧道的围岩从调查阶段地质调查信息中,掌握地质条件的变化,在设计阶段则根据地质条件划分级别,给出标准,最后根据开挖时发生的应力、应变特性,给出适合该地质条件的施工方法和支护结构。如图4所示。

图4 隧道施工监测流程图

根据施工监测数据,结合岩石开挖后的完整性、稳定程度、初期支护的位移变化情况等,将文家沟特大地质灾害防治引水隧洞工程岩石分为4类围岩,并针对不同围岩进行不同支护结构的最后设计,即明渠段,三、四、五类围岩段。明渠段开挖后,为防止上游碎屑流堆积物封堵引水隧道,将设计阶段的明渠段支护调整为暗渠支护。其它地段根据不同围岩类别,对应设计图进行永久性支护。图5为文家沟泥石流引水隧洞工程竣工纵断面图及各横断面图。

4 结语

汶川地震灾区文家沟特大地质灾害与防治引水隧洞工程是四川省地质灾害治理应急抢险项目,时间紧、任务重,在近4个月的时间里,独头掘进共完成400余米开挖支护任务。该项目于2011年4月30日竣工。经过2个雨季的检验,该工程与其它配套工程联合作用,治理效果非常突出。先后获得了国土资源部、四川省人民政府、四川省国土资源厅的表彰和肯定。

图5 文家沟泥石流上游引水隧洞工程竣工纵断面图及各处横断面图

动态施工与动态设计是不可分割的。没有通过实践检验的设计始终是预设计,需要在施工过程中不断改进和完善。通过本工程的施工实践,笔者认为,我们的施工体制应适应动态设计和动态施工的需求,建议把施工中的设计权逐步地转移到承包人一方,为实现真正意义上的动态施工创造条件。

[1] 关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2011.

[2] 叶英.隧道施工信息化预警[M].北京:人民交通出版社,2011.

[3] 何山.浅埋大跨度偏压隧道动态施工数值模拟和施工工序比选研究[D].湖南长沙:中南大学,2009.

[4] 陈勇.输水洞施工的方案比选及其基于MAS反馈控制系统研究[D].天津:天津大学,2004.

[5] 闫天俊,吴立.现代隧道施工中的常见地质灾害问题及防治[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2003(4):62 -64.

[6] 季伟峰.三峡库区三期地质灾害防治监测预警的主要方法[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2008,35(7):14 -17.