一则奥巴马接见达赖喇嘛新闻报道的批评话语分析

2013-05-12臧海芳

臧海芳

(江苏联合职业技术学院连云港财经分院 江苏·连云港 222061)

一、引言

批评话语分析,即CDA,是20世纪70年代末首先在英国兴起的有关话语分析方法的学科。是一种以韩礼德的系统功能语言学为主要理论根据的社会指向的语篇分析方法 [1](V)。韩礼德的系统功能语法认为语言有三大功能:概念功能、人际功能和语篇功能。它通过分析语篇的语言特点和它们生成的社会历史背景来考察语言结构背后的意识形态意义,并进而揭示语言、权利和意识形态之间复杂的关系。

二、实例分析

2010年2月18日,在向台军售之后,美国总统奥巴马再次不顾中国的警告和强烈反对,在白宫会见了西藏达赖喇嘛,中美双边关系再度陷入了紧张。对此,《纽约时报》发表了一篇名 为 “Obama Meets Dalai Lama,and China Is Quick to Protest”的报道。下面本文将从及物性、分类和情态这三个方面对报道进行批评性分析,探究报道是如何从语言形式的选择反映意识形态的。

1.及物性

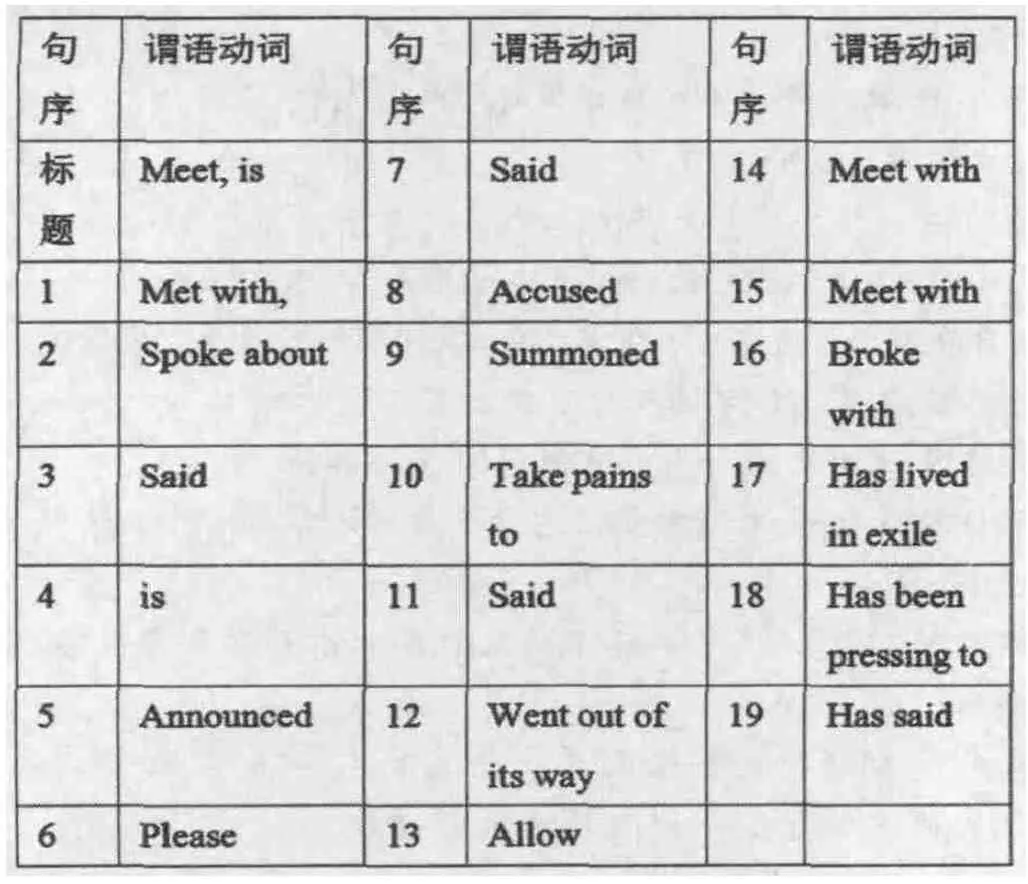

报道标题加正文共20句话,所用谓语动词如下表所示:

表一

如表中所示,报道基本描述的都是物质过程和话语过程,这说明新闻报道比较强调消息的来源的标注,说话者力求反映自己话语的客观性,报道者刻意保持中立的态度。在经历了对台军售、人民币汇率和网络监管等问题而出现的中美关系紧张局面之后,美国的报道有意标榜自己追求客观公正,表明报道的只是事实,实际并非如此,从以下的分析中可看出。

2.分类

语篇的分类体系往往最能反映说话人的世界观,因而也最具有意识形态。通过分析词汇的选择和分类,可以揭示新闻报道者的立场和被掩饰的意识[7](177)。

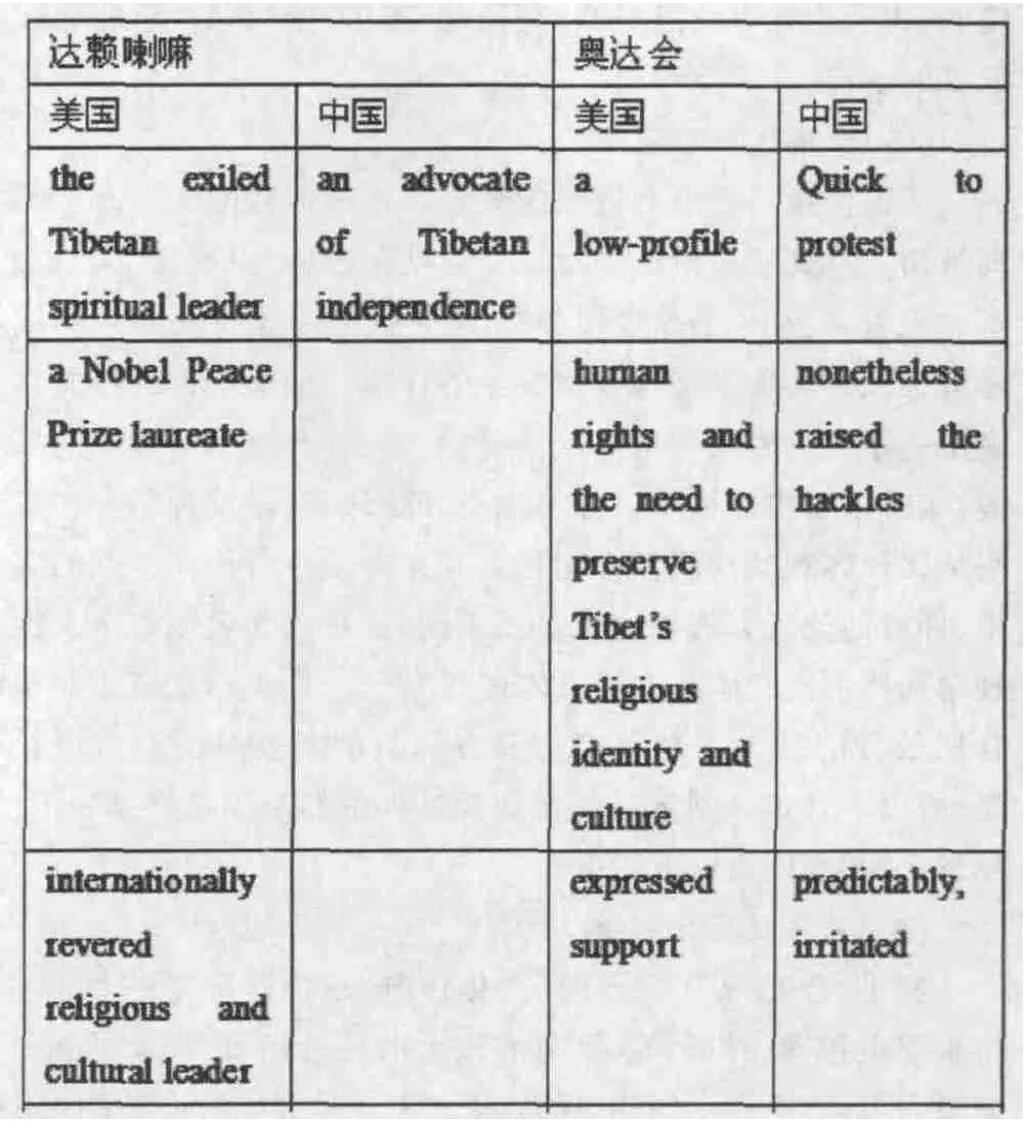

报道的两大主题词,“达赖喇嘛”和“奥达会”,本文总结了中美两国对这两者的态度的描述词语并进行了分类,如下表:

表二

?

从表中我们可以看出,对于事件的中心词“达赖”和“奥达会”的描述上,所用的词是对立的两组。

美国关于达赖喇嘛的称谓各种各样,“被驱逐的精神领袖”,“诺贝尔奖获得者”,“国际性的宗教和文化领袖”,“只是追求西藏自治而非独立”等,清一色的褒义词,而中国对于达赖的称谓只有一个就是“西藏独立的拥护者”。对不明情况的美国受众来说,报道刻画出一个蛮不讲理的中国的形象,对于达赖的各种称号,特别是别有用心的“诺贝尔奖获得者”,达赖被授予此奖是原本就是诺贝尔和平奖委员错误的决定,直接背离了该委员会关于“民族间的和睦亲善”作出努力和贡献的颁奖宗旨。报道里特别将此名不副实的称号提出,对于不了解事实的公众来说,是将达赖喇嘛的形象提高,从一个侧面暗示中国的蛮横无理。

对会议内容的定性上,探讨“维护西藏独特的宗教、文化和语言特征,并维护在中国的藏人的人权”问题,又在暗示会议的正义性,在对“奥达会”的描述词语上中美的态度再次进行了一次对立的描写,虽然会议是正义的,但是“为了尊重中国”,美国“特地”将会议处理的“低调”,“小规模”,“苦心”地避免中国的误解。在这样的一个情况之下,中国对此的态度“依然愤怒”,“非常不满”,认为是对两国关系的“严重影响”,“立刻抗议”并要求美国“道歉”。

在所有的这些选词的描述之后,美国被标榜成一个关心人权,又考虑周全,顾及中国感受,不愿干涉中国内政而又出于道义不得出手的英雄。西藏被描述为一个没有人权,人民被中国军队镇压于水深火热之中的情景,而中国则被塑造成一个态度强硬,无理取闹的形象。

2.3 情态

福勒认为话语的情态反映说话人的态度,如肯定、预测、责任和许可等[8](30)。对情态的考察一般着重于时态和转述引语形式的选择。

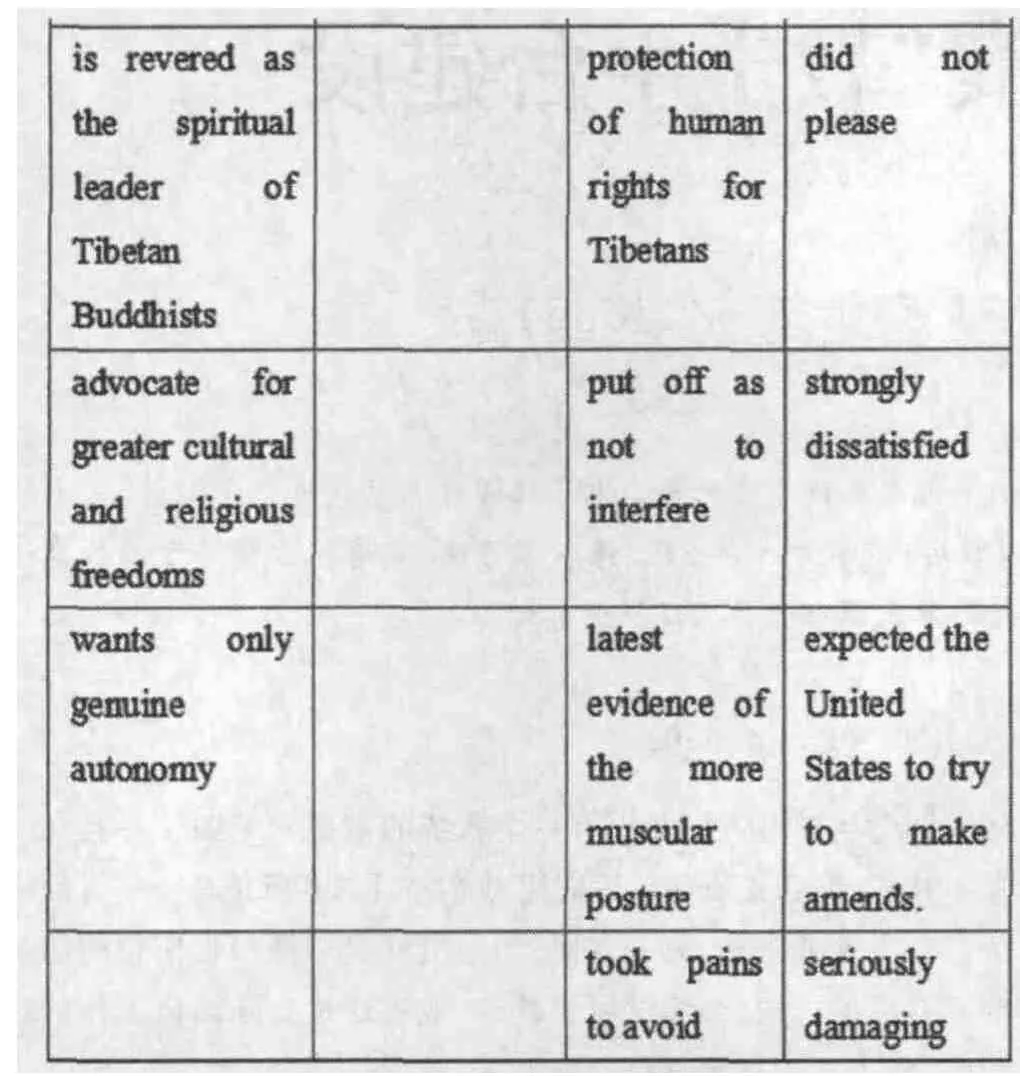

2.3.1 时态报道20句话中除了以下5句之外其他全是过去时。

表三

现在时的使用,在许多情况下,并不表示时间,而是表示普遍性真理。在描述达赖的定性与目的时使用现在时表明了(1)中国政府对达赖的定性一直都是分裂分子;(2)达赖的目的一直以来仅是为了追求自治而并非独立。表面上是将两种态度客观的呈现给读者,但是被动态“is revered”的使用刻意不提主语,将公众的注意力集中在达赖身上,仿佛他是被广大人民自愿推崇的,由此显示出其倾向于达赖的主体意识。

现在完成时和完成进行时表示动作已经完成或者还将继续进行。在文中的使用暗示了美过对中国采取的强硬态度是迫于中国的先发制人,不得已而为之的。而在描述达赖迫切想回归时使用现在完成进行时则表明其为了追求宗教与文化自由的决心,其行动将继续进行下去。

2.3.2 转述引语形式

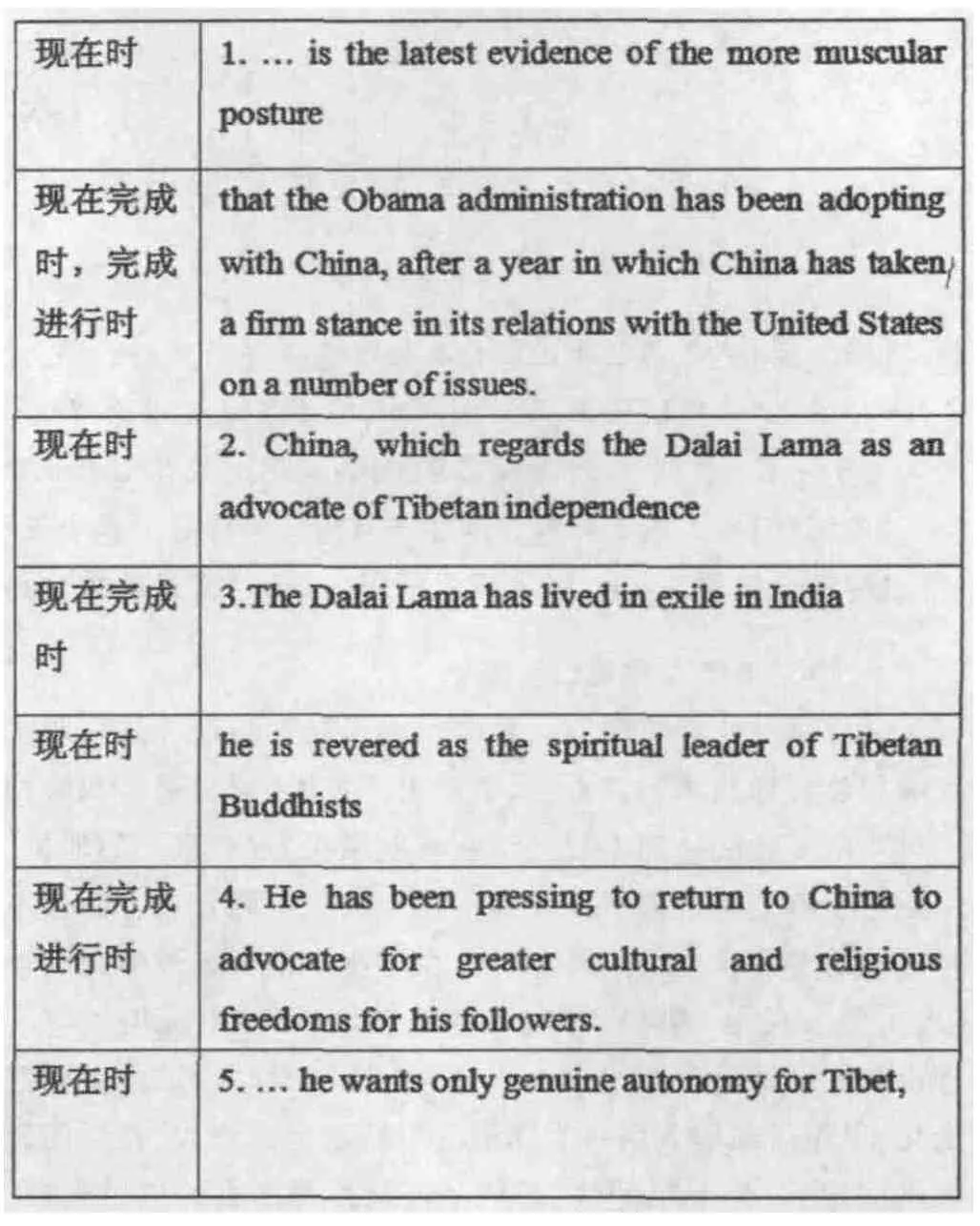

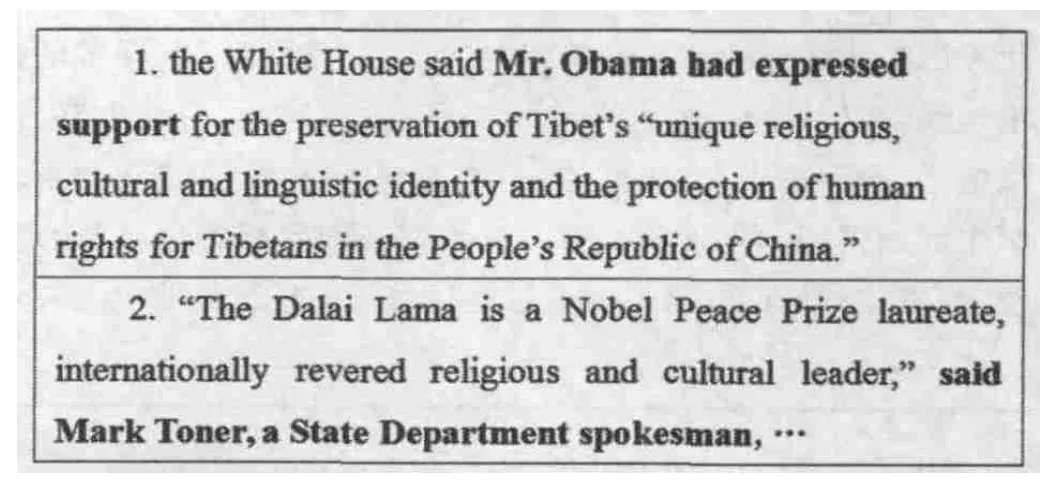

报道中表示美方观点的转述引语共两处,都为直接引语。

表四

直接引语比间接引语在更大程度上允许转述者介入他人的话语,因而间接引语往往是两种声音的混合交融。直接引语在新闻报道中具有独特的作用,由于它们往往出自当事人或权威人士之口。所以读者有很强的说服力。报道者常常利用直接引语来表达自己的立场和观点,并把他强加于读者。文章中也充分使用直接引语的作用。这两次直接引语分别引自美国总统和国务院发言人,话就是要证明文章的可信度和说服力,为自己的观点提供充分的证据,潜意识的表达接见达赖的行为是正义的行为。

三、结束语

西方的新闻媒体通过对话语权的任意截取、筛选和塑造,在民众中树立一个“他者”和“野蛮者”(中国)的形象话语的支配归根结底是谋求权力的支配,是某些西方集团仍然意图对中国实现意志支配和权力支配的图谋。在阅读新闻时,应注意到在新闻制作过程中媒体和报道者用语言策略把自己的经验、观点和态度融于新闻报道中。批评话语分析方法探讨了新闻语篇特点和社会语境的关系,为学习者在通过新闻媒体获得信息的过程中提供有效方法。学习者应有意识地提高对客观事实和倾向性报道的认知能力和批判能力。

[1]辛斌.语篇互文性的批评性分析[M].苏州:苏州大学出版社,2000.

[2]陈中竺.语篇与意识形态:批判性话语分析[J].外国语,1995,

(3):23-26.

[3]辛斌.批评语言学:理论与应用[M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[4]张健.报刊英语研究[M].上海:上海外语教育出版社,2007.