大型公共项目风险形成机理及管理框架

2013-05-12王元明

王元明

(天津商业大学公共管理学院,天津300134)

引 言

公共项目作为国计民生的大型工程,对于国家和区域的公共服务以及形象文化都有着战略性的意义。改革开放以来,我国的大型公共项目的建设和技术都取得了很大的成就,数量逐步增多,品质不断提高,增强了对经济社会发展和居民生产生活的服务功能。与此同时,也存在一些明显的问题需要我们进一步关注。一是质量问题严重。2012年,耗资两亿的石家庄市正定县子龙大桥近400米石栏被风吹折,福建武夷山公馆斜拉大桥,杭州钱江三桥辅桥相继塌落,集中出现的“豆腐渣”公共项目已经成为危害人民群众生命财产安全的最大隐患之一。[1]二是腐败问题如影随形。大型公共项目范围复杂、投资额度较大、管理主体多元化以及程序的不规则化导致了多年来我国公共项目中的腐败问题仍然存在而且严峻。三是决策失误频繁,大型公共项目由于决策标准的多元化,如需要考虑国家或者地方的形象、文化、生态以及经济等决策原则。这些原则应用于不同的决策主体则会有不同的决策重点和结果,多元化的决策目标经常使得决策情况更加复杂,增加了决策难度,决策失误造成的损失仍然是大型公共项目管理的难题之一。

1 研究综述

风险分析技术用于项目管理开始于20世纪五六十年代,早期的研究只是用数理统计和概率的方法来描述、评价影响项目的一维元素,如工期或成本变化的影响。随着新的评价方法的不断产生,对风险的分析也向综合、全面的方向发展,逐渐认识到风险管理是一个系统工程,并把从运筹学、系统工程学、决策学、控制论和概率论与数理统计等科学理论应用于项目风险的分析与管理中。大体可以把这些方法和工具划分为定性和定量两类,而这些工具主要运用于风险识别和风险分析。定性管理方法中,主要是针对项目风险识别这一目标进行的。1991年Mustafa[2]分析了建设项目的核心风险;Chapman[3]对大型工程项目风险管理技术进行了从识别到衡量的系列研究;1993年Tah等[4]应用风险分解结构原理,从风险源到风险后果进行了系统的风险分类研究。同时,量化方面的研究方法在项目风险管理过程中经久不衰,Dodin和 Elmaghraby[5]在文章中提出了近似估计 PERT中风险指标的理论方法。Tummala等人[6]在风险分析方面作了一些工作,他们应用 Risk Management Process(RMP)方法来研究成本风险。由于公共项目的特征导致其收益性较难衡量,所以这些方法一般不能直接应用于公共项目风险管理中,初始阶段以研究公共项目这一对象的特性以及尝试性地将定量风险分析技术引入公共项目风险管理中来,如情景分析法与蒙特卡洛法的应用。

国外对公共项目的研究起步较早,Anderson[7]于20世纪七八十年代经过系列研究,提出公共项目风险的具体评价方法,并逐步对其模型进行参数的修正和研究。对于公共项目的建设模式以PFI为主。[8]目前我国对公共项目的研究成果集中于项目管理模式的探索和对比,王瑾[9]探讨了我国PFI项目的分阶段风险重要性模型,项目在不同建设过程中所面临的风险类型及其重要性程度。二是腐败问题的定性分析,多以委托代理理论为基础进行合谋问题的研究。三是风险方面的研究,以风险的识别和融资风险的界定与考量研究为主。姚波等[10]针对我国特殊情况研究了公共项目成本风险、腐败风险的形成与控制;陈守科等[11]从融资比例、建设工期和项目收益率三个方面对大型公共项目运作中的融资风险进行了分析;王家远等[12]更为具体地研究了公共项目的延期风险影响因素。

时至今日,对公共项目的研究对象已经开始从项目客体的研究向主体行为、组织层面的优化以及社会风险的探索等发生转变,研究方法也以定性与定量结合为主。除了学术探索之外,2007年原建设部、发改委等五部委联合下发了建质[2007]1号文件《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》,2011年发布了《大型公共建筑项目评价导则》为加强和改进大型公共项目的管理和决策的科学化水平提供了规范性的指导意见。这说明了我国的公共项目研究和实践正处在交替指导上升的良性过程中。但是大型公共项目建设规模、投资规模和速度不断扩大,使得某些大型公共建筑先天不足,导致后期堪忧,带来过大的“风险”。综合前人的研究成果,对于大型公共项目风险的形成机理的研究还存在一定的空间,在实施程序化管理的同时以风险的角度来管理公共项目,为项目的成功提供保障,就需要准确地把握其独特的风险特征,在这样的基础上研究有效控制问题。

2 大型公共项目风险及其形成机制

2.1 大型公共项目特性

公共项目即公共投资项目,在国外被称为“政府工程”或者“公共工程”。大型公共工程是指具有一定规模的建筑、交通、能源、通信等服务于社会公众、与群众日常生活联系紧密、具有广泛的社会影响、关系到城市或者区域的可持续发展的重大工程,通常具有重要使用功能和重大社会意义的标志性工程。大型公共项目按照经济目标可以分为经营项目和非经营项目。除了具有一般项目的一次性、独特性、投资周期长等特点之外,还具有公共性、复杂性、服务性、社会关注度高、配套设施条件要求高、安全性要求高、需求导向明显以及项目建设监督主体非直接性等特点。

2.2 大型公共项目风险的定义

综合各主流学说对风险的不同定义,风险的实质内容就在于一个事件发生某个后果的不确定性(或然性)及造成损失的严重程度,可用一个函数R=F(P,C)来表示,R代表风险,P代表事件发生的概率,C代表事件发生的结果。还有一种定义将风险情景因素考虑在其中,给出了R=F(S,P,C),其中S为某种风险情景。

基于对公共项目的特征属性的分析,结合风险原定义,本文将大型公共项目的风险定义为不确定性事件或条件对大型公共项目期望目标值存在的影响。这种影响包含两层含义:一是风险因素对大型公共项目本身的直接影响;二是基于大型公共项目系统的复杂性和关联性,非直接的影响作用将以项目本身为载体向其他环节进行传递,这种传递包括风险的放大和减弱两种情形。建设项目目标通常由项目质量、工期、成本三部分组成,则相应的风险就是达不到这些目标的可能性。在大型公共项目背景下,除了这些风险目标之外,还应当包括项目组织的成功以及社会功能的预期实现。

2.3 大型公共项目风险的形成

2.3.1 大型公共项目风险

根据项目的生命周期,我们根据参与主体的变化,将其分为三个阶段:项目需求定义与准备阶段、项目建设阶段以及项目交付使用阶段。在每个阶段中,项目的风险呈现出不同的特点,表1对比说明了大型公共项目与一般项目由于权益特征、投资主体以及生产驱动力三个主要属性的差异导致的风险类型的不同。

(1)在项目准备的阶段,也就是需求定义的阶段,公共项目的所有权主体是抽象的公众,公众一般来说有明确的使用权,也因此造成了委托代理链条过长。在这样的背景下,项目管理者对公共投资的项目投资效果关心不够,也缺乏事前、事中以及事后的监督,很容易产生合谋风险。一般项目准备阶段的主要风险在于设计的不合理造成后期的变更风险。

(2)在项目建设阶段,两种项目的风险类型差异不大,主要表现在时间、成本与质量三个常规方面的问题。不同的是,一般来说公共项目的资金增加问题容易解决;而对于一般项目而言,资金到位则成为设计变更之后的明显风险因素。这主要是由于投资主体的不同造成的,一定程度来讲,这也是造成腐败合谋的制度因素。

(3)在项目交付使用阶段,二者面临的风险有明显不同,这种不同依然是由于其属性的差异造成的。由于大型公共项目的受众群体的广泛性以及其基础设施的战略性,如果项目建设中采用科学技术和管理的方法,其劳动生产率会得到很大的提高,同时给项目带来巨大的附加价值。如果项目决策不科学,没有充分考虑各种风险因素,项目交付使用之后,带来的将是沉重的财政负担、资源环境的破坏以及对社会稳定的不利影响。因此,相比一般项目的维护为主的有限风险,大型公共项目在交付使用之后的社会风险是很明显的。

表1 大型公共项目与一般项目的比较

2.3.2 大型公共项目风险的形成

风险的形成包括三个要素,即风险因素、风险事故与风险损失。风险因素系指能增加或产生损失频率、损失程度的要素,如不合要求的建筑结构、合谋腐败等道德因素。风险事故系指直接导致损失的偶发事件(随机事件),如房屋倒榻、核物质泄漏、失窃等等。它们三者之间的关系是:风险因素导致风险事件的发生,风险事件在一定条件下引起风险后果。也就是说,风险因素是造成损失的内在原因,而风险事件则是造成损失的外在原因。关于风险的形成,亨利希(H.W.heinrich)的骨牌理论形象地说明了三者之间的关系,在他的理论中这些骨牌依次是:遗产及社会环境、人的缺点、人的不安全行为和物的不安全状态、事故与伤害。他认为风险事故的发生是一连串事件互为因果按照一定顺序发生的结果。[13]也就是说在一串的骨牌中,如果一块骨牌倒下,后面的骨牌将发生连锁反应顺序倒下。这一理论形象地说明了风险损失发生的过程,根据表1的对比结果,大型公共项目由于所有权主体较为抽象,因此不同于一般项目风险中技术风险为主的特征,由于项目建设监督主体非直接性特征出现了合谋风险和社会风险较为突出的现象,而且由于风险承担主体不明确最终导致风险的承担者多为投资主体。基于此本文将大型公共项目的风险分为三种类型来说明其发生机理。

(1)风险的直接形成

第一种类型是最基本的风险形成机理,风险因素基于风险事故发生风险损失,即风险形成的根本原理,Kontio将这三者的关系表达的风险作用表示为图1所示过程,命名为Riskit方法。[14]

图1 风险的直接形成过程

在这样的过程中,风险因素的增加或产生成为风险事故发生的启动器,从而引起一定的损失或收益,这样的结果和计划目标相比较则呈现为一定程度的风险后果。这一过程形式化地说明了直接风险的形成原理,可以支持风险的定性识别,同时也支持基于历史数据或对当前项目的预测来对风险进行定量分析,这也是现代风险管理方法的基础之一。这一类型的风险是最常见的,如材料不到位引起的工期超期风险、技术落后导致的质量风险等。也因为其形成的直接性,在风险管理中,这一类的风险可以借助于经验来帮助项目管理者进行识别,相对而言也方便了风险的控制方向。这一类风险的形成多以技术风险为主,同时存在于一般项目和公共项目中。其中公共项目突出的合谋风险就属于这一类型,在这一过程中,人为利用规则成为主要的风险因素,而不完善的监控制度则是根本原因。

(2)风险的相关性

第二种类型是风险之间存在耦合作用的情形,即某种类型的风险的发生会导致其他类型风险的发生。于九如老师已经在其《投资项目风险分析》一书中以真实数据研究了项目成本、工期与质量三大风险,并以这三者中的二维或者三维目标进行了项目风险的计量。[15]这是一种风险耦合观念,也就是项目目标体系不唯一的情况下,指标之间本身存在着相关性,那么各指标的风险之间自然存在相关的关系,这就出现了风险之间的自相关性。这种风险的形成与第一种情况之间的差异并不大,即非独立形成的,是由一种风险衍生为其他类型的风险,原理如图2所示。

图2 相关性风险的形成

因此在把握这一类风险的时候重点在于了解不同指标之间的明确关系,即可由一种风险获知相关的另一种风险的大小。如在一般情况下,项目工期的延长将可能导致项目成本风险的增加,质量风险同样与成本超支风险之间存在相关的关系;道德风险的产生可以引发信任风险,从而导致发生合作风险等。需要说明的是公共项目本身是个复杂的系统,项目质量、成本与工期之间一般不是简单的线性关系,那么这些指标风险之间的传递效应也是因项目不同而不同的。作为公共项目除了服务功能之外,很多工程被赋予了特殊的文化价值意义,提升地区的整体形象;同时大型公共项目还是先进的工程技术实施和进步的平台,那么,在这样多重的价值目标之下,是应该单纯地节约公共项目投资还是创造独特的项目作品更能促进公共利益,目前很难统一,这种多元性也导致了巨大的风险管理协调问题。

(3)风险的传递

第三种类型是风险的传递,这种形式由于传递载体不同表现为两种现象:一是由于项目任务之间的关联性导致同一种风险的扩大或减弱;二是由于人为的理解或操作导致风险的放大或减弱。前者的传递载体是项目任务之间的关联性,这种风险传递发生于所有的项目过程中;后者的载体则主要是信息的传播,相对而言不良的决策和实施可能引发社会稳定的风险,其使用人群的特殊性和战略意义都使得大型公共项目的社会风险传递更加明显。

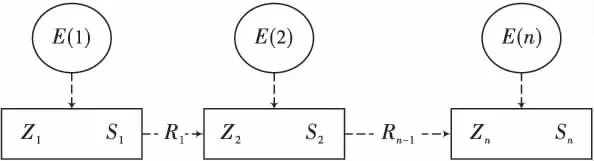

由于大型公共项目的属性,经常以基础设施的形态出现,而基础设施之间的相互依赖性和相互关联性成为风险传递的载体,则发生风险的复杂化,这种现象作为第一种风险传递类型的范畴。假设项目由若干个相互关联的环节组成,每个环节本身都会产生直接风险结果,由于人为参与以及各个环节的资源条件,各个环节也具备了一定的抗风险能力。当某个环节的风险结果累积到一定程度时,那么该环节的风险产出将以项目交付物为物质载体以原有的风险类型或是突变产生的新的风险类型发生传递现象。这种类型的风险多表现为项目工期、成本、质量的操作风险以及人为腐败风险等,这种风险的传递效应通常表现为扩大风险的波及范围、加重风险的危害程度及控制难度。其发生原理如图3所示。图中项目由n个相关联的工作构成,E表示项目所处的外部环境;Z表示项目内部任务结构,是其抗风险能力的一种体现;S表示内部风险响应状态,表现为风险处理之后的结果;R表示风险系统的对外作用,表示当前环节对应的上游环节的风险输出。上游环节的风险输出作为下游环节的风险输入之一。[16]

图3 基于任务关联性的项目风险传递

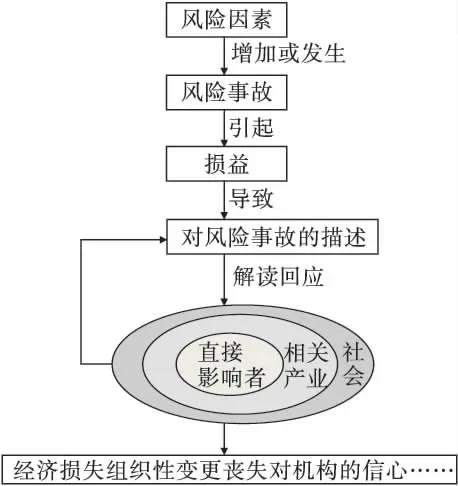

第二种风险的传递则主要表现在大型公共项目产生的效果,这种效果本身就具有一定的外部性,那么这种外部性在社会环境中的传递造成了项目风险的社会放大性。一般来说大型公共项目经常影响区域人类生活方式,如高速公路的建设,从施工期到运营期都会影响区域的人口构成、交通方式、消费结构等。风险的社会传递效应建立在这样的假设之上:事故或风险事件,以强化或者弱化风险认识并塑造风险行为的方式,与心理、社会、制度和文化过程发生着互动。[17]相应地,公众反应会产生次级社会及经济效应。这种风险的传递发生在三个阶段,项目的使用过程中、风险信息的传递过程中以及在社会机制的相应过程中。这种类型的风险形成原理如图4所示,对风险事故的描述部分更多地加入了人为的主观行为,包括风险的象征、信号以及意象;解读和回应是指社会机构、团体与个人根据他们的文化、偏好以及所在的团体的观念来理解这种风险信息,进而创设风险问题;这些风险反应将产生一系列的涟漪效应向外扩散,这一扩散过程可以扩展或者收缩因风险事故造成的损益后果的时间和空间范围。这三个过程经过反复之后形成一定的风险结果。如大型公共项目的某种失败会引发对于人们对信息的扭曲,从而产生对科技的反对以及对政府的不信任,同时这种反应为社会团体或者个人观察,则会将这种影响进一步扩大或者减弱。这也说明风险的社会放大是动态的,引导人们对风险的有效反应对于大型公共项目风险控制有一定的积极意义。

图4 风险的社会放大理念框架

3 大型公共项目风险管理框架

大型公共项目的特点限制了项目管理者对项目风险的控制能力,因此,可以基于风险管理的基本理论和公共项目的特点研究相应的风险管理框架。大型公共项目的收益除了直接获得内部效益,还由于其外部性涉及外部社会环境发生的间接影响。但是很多间接影响很难用简单的方法获得,同时以货币衡量,从而也削弱了项目支出与回报之间的内在关系。这说明对大型公共项目的风险治理除了一般的项目风险管理框架之外,还需要更多地考虑在这样一个复杂过程中公共项目的外部性和人为主观性带来的管理难度。项目风险管理是为了最好地达到项目的目标,识别、分配、应对项目生命周期风险的科学与艺术,是一种综合性的管理活动。本文基于风险理论除了描述风险的形成机理之外,还说明如果移去因果连锁中的任意一块骨牌,事故过程即被中止。这也为我们提供了风险防范的思路,即移去中间的骨牌,防止不安全状态的发生,从而中断风险的进程,避免损失的发生。

图5 大型公共项目风险管理框架

因此,本文基于前文的风险形成机理,按照公共项目的生命周期,构建了大型公共项目风险管理的框架(见图5)。主要的思路为将大型公共项目生命周期分为四个主要阶段:项目论证阶段(可行性研究)、设计阶段(方案比选)、施工阶段(施工方案选择)以及运营阶段(管理系统)。不同的阶段需要分别进行风险的识别与估计,将其归类为前文分析的三种风险形成类型。对于第一种直接风险和相关性风险的应对方法与一般项目的风险管理思路基本一致,重点在于风险链的前半段,即做好合理的项目预期目标、科学的项目监管机制和合理的风险分配机制。针对传递性风险,事物的关联性存在是客观的,对于以物质为载体的风险传递,以管理技术为主阻断风险传递链条,如任务模块化、委托代理链的优化以及组织上落实大型公共项目全寿命周期的责任主体等;而对于以信息传递为载体的风险传递,更大程度上,传递载体有一定的主观性,那么对于这一类的风险传递的应对以改善公共项目所处的信息环境为主,如信息的公开与信息传播的引导等方式。

4 结论

风险机理分析的目的是保障大型公共建设工程有强大和完善的风险管理,是一种科学的管理方法。不同类型的项目面临着不同的风险类型,因此,本文首先分析了大型公共项目的属性特征,然后基于骨牌理论与风险理论将大型公共项目面临的风险归结为直接形成风险、相关性风险与传递性风险三大类,并针对各类风险基于其形成机理给出相应的管理方向。大型公共项目生命周期较长,涉及人、物众多,要求在每个阶段都应当有风险识别、评估与防控几个过程的循环应用。当然,各类风险的防控措施的有效性还有待于进一步探讨,因此管理框架的具体化也成为本文的后续研究方向。

[1] 廖水南.公共工程里的豆腐渣[N].重庆商报,2011-07-19.

[2] Mustafa M A,AI-Babar J F.Project Risk Assessment Using the Analytic Hierarchy Process[J].IEEE Transaction on Engineering Management,1991,38(1):46 -52.

[3] Chapman CB.Large Engineering Project Risk Analysis[J].Ieee Transactions on Engineering Management,1983,26(1):51 -60.

[4] Tah J H M,Thor A,Mc Caffer R.Contractor Project Risks Contingency Allocation Using Linguistic Approximation[J].Computing System in Engineering,1993,4(2 -3):281 -293.

[5] Dodin B M,Elmaghraby SE.Approximating the Criticality Indices of the Activities in the PERT Network[J].Int.J.Project Management,1993(11):165 -174.

[6] Tummala V M,Burchettb J F.Applying a Risk Management Process(RMP)to Manage Cost Risk for an EHV Transmission Line Project[J].International Journal of Project Management,1999,17(4):223 -235.

[7] Anderson.Reconsiderations on Risk Deductions in Public Project Appraisal[J].Australian Journal of Agricultural Economics,1989(2):136-140.

[8] Takashima R,Yagi K,Takamori H.Government Guarantees and Risk Sharing in Public-private Partnerships[J].Review of Financial Economics,2010(19):78 -83.

[9] 王瑾.公共项目建设PFI模式的风险识别研究[D].西安:西安建筑科技大学,2008.

[10]姚波,仲伟周,淦未宇.我国公共工程建设投资与建设中的风险识别与控制[J].中国软科学,2006(10):89 -96.

[11]陈守科,韦灼彬.大型公共项目融资风险与控制研究[J].中国工程科学,2007(9):57-62.

[12]王家远,申立银,郝晓冬.公共建设项目工期延误风险研究[J].深圳大学学报:理工版,2006,23(4):303 -309.

[13] Heinrich H W.Industrial Accident Prevention:A Safety Management Approach[M].New York:McGraw-Hill,1979:14 -19.

[14] Kontio J.The Riskit Method for Software Risk Management Version 1.00[R].CS-TR -3782/UMIACS-TR -97 -38.University of Maryland,1997.

[15]于九如.投资项目风险分析[M].北京:机械工业出版社,1999.

[16]王元明.工程项目供应链风险传递[M].北京:中国电力出版社,2012:40-42.

[17]珍妮·X·卡斯帕森,罗杰·E·卡斯帕森.风险的社会视野:上[M].张秀兰,等译.北京:中国劳动社会保障出版社,2010:84-88.