工程学科中的文化“割据”现象

2013-05-10牛杰

牛 杰

(山西大学科学技术哲学研究中心,山西太原 030006)

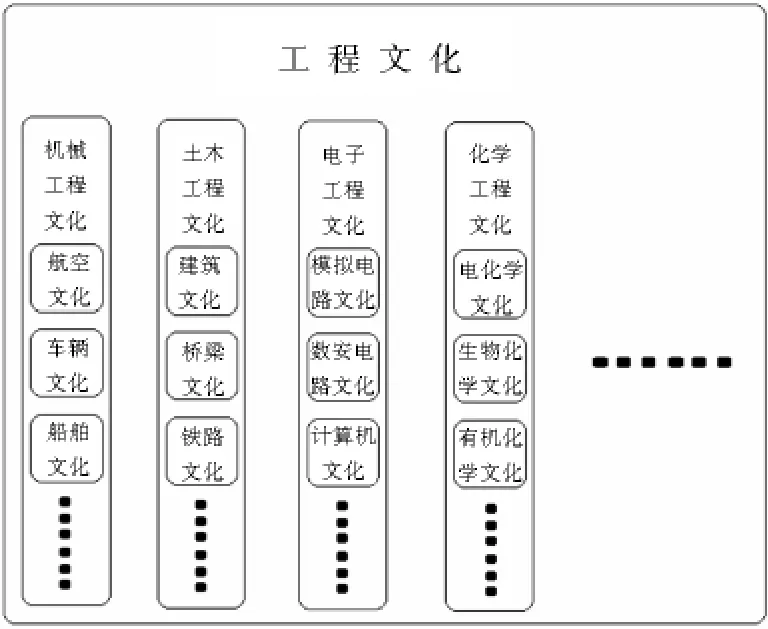

工程学科是一种重要的社会建制,是人类社会构成中具有一定独立性的社会部门、一种社会现象和文化现象。工程学科存在着不同的分支学科,这些分支学科有着各自的学科文化,呈现出了不同的文化现象;同时,在各个分支学科内部,由于学科自身的发展以及外部因素,也使得其内部存在着一些独立的单元,这些单元之间有着很大的差异并形成了特有的亚文化现象。这样,工程学科就在纵向上(学科间)和横向上(学科内)划分出了各种不同的文化单元,这些文化单元各自坚守着自己的文化特质,使得工程学科在总体上成为多元的、亚文化的复合体(见图1),从而导致了工程学科在文化上的“割据”现象。

对于工程学科形成的文化上的“割据”现象,导致其产生的原因很多,但主要可以归为内因和外因两个方面:工程学科自身的特点是其内因,及存在着工程学科的学科划分问题、分支学科间的文化差异问题、分支学科内部的文化差异问题等;而地理因素、政治经济、民族性格以及人文文化等方面则是其主要的外部原因。

一 工程学科中的学科划分

图1 工程学科中的文化“割据”现象

自然科学研究对象的确定性决定了自然科学分支学科划分的确定性。如:物理学、天文学、化学、数学、生物学、医学、电学、地质学等。F·拉普认为:“自然科学的最终目的是认识支配物质世界的规律结构,而不是从属于任何其他任务。与此相反,技术总是要具体实现完全特定功能的物质制品,同时必须满足种种优先的要求。”[1]目前,对技术的定义有狭义和广义之分,在狭义上,技术包括了具体的人工制品,是通过工程方法创造和使用的……是在创造性构思的基础上为了满足个人和社会需要而创造出来的,是具有现实特定目标的功能、最终起改造世界作用的一切工具和方法。[2]技术的狭义定义使得对技术的划分具有相当的明确性,及以工艺和技艺的标准来将技术明晰地划分,如:(金属)冶炼技术、(果蔬)嫁接技术、(玻璃)吹制技术、(信息)编译技术等等。技术的广义定义把技术扩展到了任何同方法有关的人类活动。M·邦格认为技术是按照某种有价值的实践目的来控制、改造自然和社会的事物及过程并受到科学方法制约的知识总和。这种定义表明,技术具有广泛的渗透性,其实质相已经将技术引向了工程学的范畴。

工程是一种社会的、历史的和文化的人类活动。它与科学、数学和技术之间有着天然的联系,在很多情况下具有相同的含义,并常常被冠以“工程技术”的名称。工程学是将各种自然科学、数学和技术原理应用到社会生产部门中而形成的各学科的总称。根据维基百科对工程学科的检索,可以得到:“工程学或工学,是通过研究与实践应用数学、自然科学、经济学、社会学等基础学科的知识,来达到改良各行业中现有建筑、机械、仪器、系统、材料和加工步骤的设计和应用方式的一门学科。实践与研究工程学的人叫做工程师。在高等学府中,将自然科学原理应用至工业、农业、服务业等各个生产部门所形成的诸多工程学科也称为工科或工学。”同自然科学所划分的各门细致的学科相比,对工程学中各门分支学科的划分显得不那么清晰,其原因之一在于工程学在定义上的不确定性,更主要的原因在于工程学本身就是多种学科交叉构成的综合体,而在其中,科学、技术、经济、社会、地理以及人文文化等都各自占有很大的比重。由于工程是面向社会的,是社会过程的复杂产物。有些工程的分支学科的划分,例如电气工程和化学工程,是基于它们所依据的方法和物理原理。另外的如医学技术和安全工程,是基于它们的社会用途。由于工程专业当中存在着很多的重叠,因此工程学科的分支也存在着很多的重叠。[3]但总体上来讲,工程学在传统上是以“实践第一”的原则来划分各个分支学科的,如:机械工程、土木工程、化学工程、生物工程、电子工程等。这样的划分很大程度上也是与为工程技术人员所建立的各个新兴的教育体系和社会实践活动相符的。

二 分支学科之间的文化差异

从存在主义的角度看,文化是对人类存在方式的描述,是人类在这种存在过程中的语言或表述方式、交往或行为方式、意识或认知方式。文化不仅用于描述人类的外在行为,还特别包括作为个体的人的自我的心灵意识和感知方式,以及在回到自己内心世界时的一种自我对话和观察的方式。亚文化是与主文化相对应的那些非主流的、局部的文化现象,是在主文化或综合文化的背景下,某一文化群体所属次级群体的成员共有的独特信念、价值观和生活习惯。亚文化不仅包含着与主文化相通的价值与观念,也有属于自己的独特的价值与观念,而这些价值观是散布在种种主导文化之间的。法国哲学家拉都尔以人类学的角度对实验室进行了研究,对“特定地点、特定人群的文化,也就是实验室文化进行了描绘”,并认为“实验室是一个奇怪的部落”[4]227。同样,工程学科中的各个分支也可以被纵向切割为一个个部落,这些部落以各分支学科为领队,有着自己特定的范围和社会实践对象,特定的人群,特定的价值观、学科表达、行为规范、物质支撑以及精神气质,存在着各自独有的文化特质,表现出了很大的文化差异,并形成了各自的亚文化。

价值观是表明本组织制度的终极目标,其作用是向其成员来表明自身存在的意义,从而使他们在充分理解制度目标的基础上全力依附于本组织的制度和规范。[5]74工程学科各分支的实践目标很明显是不同的:机械工程的目标是设计并制造出改造和利用自然的人工器械及系统;土木工程的目标是对人类的活动场所进行设计、建造和维修;化学工程的目的是改变材料的化学组成及其机械和物理性质,来为生产各式化学品或是物料的工厂提供最节省成本的反应流程;由于价值观会对学科的发展起到指导性的作用,不同的价值观必然会影响从事这些学科的工程技术群体在学科表达、行为规范、物质支撑以及精神气质等方面的表现。

在学科的表达方面,各个分支学科有着很大的不同,它们都形成了自己的表达体系,各自有着鲜明的文化特质,并成为各个分支学科文化差异的主要表现之一。在语言的口头表达方面,各个分支学科之间有着根本性的不同。同一分支学科内部的从业者间的专业交流都是围绕着本学科的专业术语展开的。这些专业术语在本学科内的长期使用,使得它们在语形和语义上同大众通常的语言相比发生了一定程度的改变,特别是缩略词的大量使用,加大了本学科以外的人员对它们的理解难度,从而使得各个分支学科人员之间的交流产生了困难,导致了各分支学科的从业者更愿意同本学科内部的人员进行交流。例如:生物工程的从业者经常谈论是各种蛋白质、遗传性状等,而电子工程的从业者经常挂在嘴边的则是可能是拉普拉斯变换和逻辑门电路等等。同时,各分支学科在同本学科相关的通用词汇的读音方面也都有着本学科的文化特色,例如,中国航空工程学科(特别是军事航空系统与航空工业系统)的从业者几十年来,普遍将歼击机中的“歼”字读“qiān”音,而不是读标准的“jiān”音,(虽然他们都在知道“歼”字的普通话标准读音),而非航空学科中的人员都是在读标准的“jiān”音。这样将“歼”读为“qiān”音就成为航空从业者区别于其他人员的一种文化标志,而由此成为一种传统、一种文化现象。而这种对“qiān”音固守的类似现象在其他工程学科中也普遍存在着。在书面表达方面,各个分支学科之间的差异更为明显。例如:机械工程学科的书面表达采用的是零件图、总装图,电子工程的书面表达采用的电路图、布线图,化学工程的书面表达采用的化学分子式、方程式,土木工程则使用的是效果图和施工图,等等。由于现代工程学科的教育都是以各个分支学科开展的,而很少关注其他学科,使得各分支学科的从业者对其他分支学科的书面表达形式更加难以理解,而各个分支学科内部的书面表达形式充斥着各种本学科的定义、定律、定理等,它们都需要经过多年专业学习才能掌握,这就导致了各个分支学科在书面表达方面泾渭分明,几乎无法通约,从而加深了各分支学科之间的文化隔阂。

行为规范是一系列关于人类特定社会活动行为模式的规定。[5]74社会学家把科学家的行为分为两大类,一类是认识规范或称技术规范,另一类是社会规范。[4]185如今的工程学科同科学有着紧密的联系,各分支学科的从业者的行为规范与科学家的行为具有很大的相似性。工程学各分支学科行为规范的差异主要体现在认识规范或称技术规范方面,也就是马林诺夫斯基所指的技术、技巧与习惯等方面,同时它还应该包括各种成文的技术规程和非成文的经验等成分。它们对学科从业者的行为方式既起了指导和规范的作用又起了制约的作用。长期在特定行为规范下工作的各分支学科的从业者无疑也会形成本学科特有的行为方式。由这种具有共同行为方式的学科从业者组成的群体之间自然也会形成文化上的差异。例如,长期在实验室工作的生物工程、化学工程以及电子工程等学科的从业者,与经常在建筑施工场所工作的土木工程学科的业者之间,除去技术、技巧、习惯以及经验等方面的内在差异,就语言的表达方式(语音、语调)、肢体的动作幅度以及着装等外在方面而言,都会表现的完全不同。这些显著的不同之处无疑会加深各个工程分支学科文化之间的隔阂。

物质支撑是各种社会建制赖以运行的物质条件。工程学科是以实践为第一要务的,它离不开各种工具、设备、仪器、科研场所、情报资料以及活动经费等各方面的物质因素的支持。各工程分支学科在物质条件方面的需求大为不同,在某些情况下这些特定的需求成为各分支学科社会存在的表征和文化符号,也成了各分支学科之间文化差异的重要表现形式。这种差异在工具、设备、仪器以及科研场所等方面表现得更为突出,它们是本学科文化符号最主要的组成成分。学科文化符号的发展都经过了一个社会历史过程,在大多数情况下,学科文化符号的确定性,代表了学科社会认同的确定性。学科文化符号一旦确定下来就很难再加以改变。社会可以根据这些学科的文化符号来对各个工程分支学科进行判别。例如,当一个学科大量地使用各种电测、电检仪器,以及通信、半导体等电学器件时,可以判别为电子工程学科;大量使用水平仪、比例尺、推土机以及安全帽等时,可以判别为土木工程学科,同样酒精灯、烧杯、容量瓶以及护目镜等也是判别化学工程学科的标志。各个分支学科的这些文化符号之间的差异显然是巨大的,也是无法互换的。

工程学科的精神气质是各工程分支学科的价值观、学科表达、行为规范、物质支撑以及道德规范等被其从业者接受并自觉遵守养成习惯后,内化为内在的品质,再外化出来的精神、道德品质和性格特征。由于工程学科的各个分支之间在价值观、学科表达、行为规范、物质支撑等方面有着很大的不同,这样,各分支学科的精神气质自然也会存在着不同。此外,各个分支学科的组织运行机制也存在着很大的不同。各个分支学科通过各自的组织运行机制使得学科从业者服从于本学科的目标和职能,并规范和约束自己的行为活动,来维持本学科的运行秩序和效率。总之,工程学科是文化的物质表现形式,是文化的重要组成部分,它既包括有形的物质方面,有包括无形的精神活动及方法的方面。[6]而工程学科的各个分支在有形的物质方面,和无形的精神活动及方法的方面都有着各自不同的文化特质,形成了各自的文化现象,并以此为边界将其同其他分支学科区分开来。

三 各分支学科内部的文化差异

对于各工程分支学科的内部而言,在文化上也并不是统一的。其原因有二,首先,工程分支学科的下层之中仍然存在着分支学科,如:机械工程学科下的船舶工程、航空工程、车辆工程等,土木工程学科下的建筑工程、道桥工程、给排水工程等等,这些分支学科在价值观、学科表达、行为规范、物质支撑以及精神气质等方面存在着很大的差异,表现出了各自独有的文化特质,形成了各自的亚文化;其次,对于底层的分支学科而言,其文化上也并不是统一的,依然存在着以范式、学派或者技术共同体为核心构成的一个个相对独立的亚文化单元的情况。这种状况的产生既有学科发展历程以及工程技术路径等方面的内部原因,也有地理因素、政治经济、民族性格以及人文文化等方面的外部原因。

造成分支学科内部的文化差异的内部原因主要是历史原因和工程技术路径两个方面的因素。在学科发展的历史原因方面,由于工程学科的各个分支在自身的进步和发展上都经历了一个时间过程,在这个过程中,各个分支学科在不同的历史阶段在价值观、学科表达、行为规范、物质支撑以及精神气质等方面都存在着不同之处,会表现出不同的文化特质,并形成特定的亚文化。以机械工程中贯穿二十世纪的航空工程为例,在航空学科兴起的初期,其价值观是在追求人体机能与思想的延伸和解放,后期则主要是服务于商业利润、军事霸权和国家意志,这样,随着航空科技的发展,它在学科表达、行为规范、物质支撑以及精神气质等方面都发生了巨大的变化,因而在文化上的表现形式也随之不同。

在工程技术路径的原因方面,工程学科对于同一实践目标普遍存在着不同的技术解决路径,有时,不同的技术路径间会存在巨大的差异。这样,在差异巨大的技术路径下从事工作的工程技术群体之间必然表现出文化上的差异。还是以航空工程为例,冷战期间的美苏两国在航空工程方面的技术路径完全不同,美国军机工程的技术路径普遍是以综合性优异为主,苏联军机工程的技术路径则普遍是以单项性能突出为主,这使得美、苏各自的军事航空在装备、作战、指挥等体系建设方面都表现的极为不同,因而也造成了十分巨大的文化差异,并各自产生了大量对此津津乐道的“粉丝”,而这些“粉丝”的存在进一步地放大了这种文化差异,即便在冷战之后也得到了延续,成为一种独特的亚文化现象。

四 学科外部因素导致的文化差异

地理因素、政治经济、民族性格以及人文文化等方面的外部因素是各工程分支学科产生文化差异的外部原因。工程是一种社会的、历史的和文化的人类活动,工程技术群体都是在以自身所处的地理因素、政治经济、民族性格以及人文文化等外部因素的背景下从事各自的工作的。上述因素的不同,必然会反映在工程学科的各个分支学科之中,很多情况下,这些外部因素的对学科的影响会显得格外强烈,并会对各工程分支学科进行塑造。

由于地理因素而导致的气候条件、地质条件等方面的差异会对一些工程分支学科产生巨大的影响,例如,土木工程中的建筑学科就强烈地受到上述因素的影响,在材料、地址、功能、构造、形态等方面都必须以地理因素作为基础,并以此产生了各地风格迥异的建筑流派和风格。沿海与内地、热带与寒带、山地与平原等不同地理条件的建筑观念和建筑形态都呈现着自己特有的文化形态。

工程分支学科的发展始终离不开社会政治经济条件的约束,不同的社会政治取向和经济状况会对工程分支学科的价值观、学科表达、行为规范、物质支撑以及精神气质等产生重要的、有时是决定性的影响。冷战期间美、苏军事工程学科彼此之间的差异就很好地反映了这种情况。

民族性格的差异同样也会使得不同分支学科在不同民族之间的发展出现不同的状况,从而表现出文化上的差异。在机械工程学科中的船舶工程方面,俄罗斯民族的豪放性格就使得它的舰船在风格上显现出了一种被军事爱好者广为称赞的暴力美学(如:“卡辛”级、“野牛”级等),而法兰西民族的浪漫风格同样出现在了它的各型舰船之中(如:“拉法耶”、“西北风”等)。

人文文化包括了宗教、民俗、语言、艺术甚至风水等很多方面,它对某些工程分支学科的影响更为强烈,而有些工程学科本身的实践目标就是为人文文化服务的。建筑学科中就始终渗透着人文文化的影响,并以此产生了文化上的差异。例如,同样是服务于宗教的建筑物的设计和建造,同样是使用泥土、石料、砖瓦、木材以及金属等材料,由于中西方人文文化的差异,西方建筑采用的形式是哥特式、拜占庭式、巴洛克式的集中式的单体,而东方的中国采用的形式则是殿、堂、楼、阁、塔、廊,并由墙体围合起来组成的院落复合体,它们之间的文化差异一目了然。当然,外部因素对工程学科之间文化差异的作用往往并不是单独的而是综合性的。

五 工程亚文化与文化“割据”现象

根据百度百科对割据的检索,割据是一个社会学概念,也是一个人类文化学概念。它是指对地理区域的强行(武力占领)划分,分割占据……占据一方领土,成立政权。割据的存在并不意味着对中央的存在的否定,它是在中央实力相对较弱的情况下产生的,它并不意味着分裂,而是在中央这个大框架下的局部化的存在,割据政权也仅仅是一个个地方性的政权。工程学科中文化“割据”现象的存在也有着同样的情形,即存在着各个分支学科以及各单元的亚文化,它们不同于人文文化,也不同于科学文化,而都是存在于工程文化这个大框架之中的,是工程文化一个个组成单元(如图1所示)。

割据特点在于在拥有自己的势力范围、人群、信念、组织管理机制,并予以坚守和扩张,同时对外来影响有着很强的抗拒能力。工程学科的各个分支以及各单元的亚文化也都有着自己的学科范围、从业者、信念及价值观、组织运行机制以及行为规范等,而各个学科由于众多差异的存在使得各文化单元都有着很强的独立性,对其他单元的文化有很强的抗拒能力,同时也都存在着自身的发展与壮大。

割据的存在并不以意味着各个割据势力之间的关系是静态的,而是存在着彼此窥探、交流甚至侵吞兼并的意图和行为。实力大于对方时予以侵吞兼并,实力小于等于对方时则予以坚守。对于工程学科的各个分支而言同样存在类似的情形,工程学科的各个分支以及各单元的亚文化之间的关系,都会随着各自的发展,如学科自身发展、壮大、衰落,以及学科之间的组合兼并等,呈现出动态的变化。同时各个亚文化单元之间,以及同非工程学科之间也存在着文化交流与结合的情况,例如机械工程与电子工程、土木工程与人文文化等,有时会构成新的亚文化单元。

两种因素会导致割据现象的消亡,第一,中央实力的壮大,将地方割据势力消灭;第二,地方割据势力壮大并对其他地方割据势力进行侵吞兼并,进而成为实力强大的新的中央。对于工程学科的各个分支以及各单元的亚文化之间的关系而言,首先,整个工程学科中目前并不存在某种强势的、可以涵盖所有分支学科以及各单元亚文化的总体上的文化;其次,任何一个分支学科以及单元的亚文化,目前并不存在着能够统一整个工程文化的可能性。这样,当今的工程学科中的各个分支以及各单元的亚文化,只能够维持这种“割据”的状态。再次,即便是某一分支学科消亡或者被兼并,而由它产生的文化作为一种社会存在和文化存在也是无法被人类历史抹去的。

显然上述的任何一种因素并不会单独地造成工程学科中的文化“割据”现象,各个亚文化单元的“割据”都是上述各种因素综合作用的结果。例如,尽管同晶体管以及后来的集成电路等固体器件相比,电子管具有体积大、功耗大、发热量大、寿命短、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源的缺点,使得它的绝大部分用途已经基本被晶体管等固体器件所取代,而以其为代表的传统的模拟电路也在以集成电路为代表的现代数字电路面前日渐式微。但对于对声学及音响工程而言,自上世纪70年代电子管作为音频功率放大器件,以其噪声低、稳定系数高、负载能力强,线性性能优异等一些固有的特性重新登场以来,始终坚守着一片独立的阵地,并同人文学科中的音乐和艺术进行了成功的结合,形成了一种独特的HIFI(高保真音响)亚文化现象,同时,HIFI群体出于对音乐和艺术品味的追求,对音响工程及其器件和电路的追求达到了发烧和甚至偏执的程度。他们在研发、销售以及使用过程中全身心地投入到以电子管为核心的模拟电路之中,拒斥以先进的固体半导体集成电路放大器为核心的数字电路,并始终固执地认为电子管模拟电路的声学品质最佳。然而实际情况是,无论是使用电子管还是半导体集成电路作为放大器件,现代音响系统的效果已经超越了人耳通常所能达到的分辨率。HIFI群体对电子管器件的“迷恋”使得在音响系统开发的过程中,甚至不顾及电子管的易碎性,将电子管裸露在外,以便于对工作状态的电子管进行“欣赏”。这样,对电子管模拟电路的“坚守”实际上已经成为了一种文化上的坚守,因而形成了文化上的“割据”现象。在信息工程方面也存在这样的情况,罗伯特·普特南曾经指出,基于(共同)兴趣的在线式社会的无所不在的创造物,已经产生了在线式社会生活的某种形式的网络割据(cyberbalkanization)现象:在这种过程中,网络空间被精细地分割成了各个部分,在各个部分中的人们有着共同的见解和经验,这样人们自己就被从众多的见解和批判中分离了出来。[7]

六 结语

这样看来,由于分支学科以及其他外部原因的存在使得工程学科在文化上被纵向切割成了一个个由各个分支学科作为领队的队列,而分支学科内部的文化差异的存在,又对各个队列在横向进行了切割,从而生成了不同的亚文化单元。这些亚文化单元以及其中的从业者在长期的工作中,都受到本学科的价值观、学科表达、行为规范、物质支撑以及精神气质等方面的影响,其文化特质很难在各个单元之间进行置换。同时,由于各种社会原因,以及学科自身的原因,使得不同工程分支学科之间都存在固守本学科的文化传统的现象,各个亚文化单元之间虽然在隔墙相望却彼此坚守,都没有意愿或者没有能力以及精力去打破彼此之间的文化隔阂。这样,各个单元就成为一个个非常稳定的、独立的、难以撼动的亚文化体,从而形成了工程学科上的文化“割据”现象。同时由于这种文化“割据”现象是基于各分支学科内因以及地理、政治、经济、民族性格以及人文文化等方面的外因之间的差异之上的,这样,文化“割据”现象一旦形成,要打破其间的隔阂是非常困难的,即便是分支学科及其从业者的消亡。同时,由于现代工程学科中各个分支学科的划分越来越精细,由此导致的文化“割据”现象也越来越严重,对于当前越来越注重学科之间交叉综合的工程学科的发展而言,这种情况显然在总体上是不利的。然而,由于工程文化同社会与人文之间的天然联系,使得工程文化相对于科学文化而言更多地渗透着社会与人文方面的因素,这就使得文化“割据”现象的存在又有其必要的价值。以文化“割据”现象的视角去消解和保持这其中的张力,是非常值得进一步讨论的。

[1]F·拉普.技术科学的思维结构[M].沈阳:吉林人民出版社,1998:128.

[2]刘大椿.科学技术哲学导论[M].北京:中国人民大学出版社,2000:227.

[3]Sven Ove Hansson.Handbook of the Philosophy of Science.Volume9[M].The Netherlands,Eindhoven:Eindhoven University of Technology,2009:1195.

[4]刘珺珺.科学社会学[M].上海:上海人民出版社,1990.

[5]吴海江.文化视野中的科学[M].上海:复旦大学出版社,2008.

[6]许 良.技术哲学[M].上海:复旦大学出版社,2004:51.

[7]Philip Brey,Johnny Hartz Søraker.Philosophy of Computing and InformationTechnology,Handbook of the Philosophy of Science.Volume9[M].The Netherlands,Eindhoven:Eindhoven University of Technology,2009:1386.