全球温室气体减排:再论理论框架和解决方案

——和张永生等商榷

2013-05-06钟晓青魏开汪宜娟刘文徐永成

钟晓青,魏开,汪宜娟,刘文,徐永成

(1.中山大学生命科学学院,广东广州510275;2.中山大学岭南学院人口资源环境经济学研究中心,广东广州510275;3.华南理工大学亚热带建筑国家重点实验室,广东广州510650)

全球温室气体减排:再论理论框架和解决方案

——和张永生等商榷

钟晓青1,2,3,魏开3,汪宜娟2,刘文2,徐永成2

(1.中山大学生命科学学院,广东广州510275;2.中山大学岭南学院人口资源环境经济学研究中心,广东广州510275;3.华南理工大学亚热带建筑国家重点实验室,广东广州510650)

“实现全球温室气体减排目标和全球减排资源最优配置的关键,是合理界定并严格执行各国温室气体排放权,并在此基础上进行国际排放权交易。”张永生等运用“人均排放”来构建的各个国家或地区的“总排放权额度”,有一定的“人权”基础,但可能除了印度与中国两个人口大国外难以被大多数发达国家及发展中国家接受。更重要的是这种“框架”缺乏生态系统碳循环、碳均衡或碳中和的理论基础,没有采用循环经济的废料与原料链接的生态经济机制,缺乏低碳经济中碳中和、新能源替代及节能减排综合手段运用的机巧。作者同样“应用产权理论和外部性理论”以及生态系统碳循环原理,生态经济开放式闭合循环的方式,经济杠杆原理的方法,低碳经济中碳中和、新能源替代及节能减排综合机巧,通过各个国家或地区“碳源与碳汇”均衡的“赤字”或“盈余”来建立全球排污权交易的“总额度”数量标准,以及“排碳付费,碳汇交易”的原则。通过统一规范测评碳源与碳汇方法,统一调节全球碳汇交易价格,运用价格“手柄”或“砝码”的杠杆原理,“建立了一个界定各国历史排放权和未来排放权的理论框架,并据此提出一个将各国‘共同但有区别的责任’明晰化、将所有国家纳入全球减排行动的后京都时代解决方案”,实现全球根本性、彻底性的节能减排和永久持续的碳循环、碳中和及碳平衡。

温室气体;节能减排;理论框架;解决方案;生态机制;循环经济;经济杠杆

1 导论

张永生等执笔《全球温室气体减排:理论框架和解决方案》[1]中“旨在探讨一种充分保护发展中国家正当权益的全球温室气体减排理论,并相应提出覆盖所有国家包括发展中国家的后京都时代全球解决方案”,在讨论了“温室气体排放的经济学属性,以找出解决问题的思路”的基础上,“提出界定各国温室气体排放权的理论框架,以及减排的全球解决方案”,“进一步揭示我国理论框架的实质含义,并对相关重大原则性问题进行澄清”。鲜明地提出“全球温室气体减排问题,实际上可以归为一个‘如何界定或分配各国排放权’的问题”。顺着以上思路,补充相关的学科背景和相关的基础理论,为达到共同的目的,讨论或商榷一系列“全球温室气体减排的(生态经济)理论框架”问题,并构建一个更具公平和效率,更可能被全世界广泛认同及更简便易操作的新“解决方案”。

由于发达国家目前深陷财政赤字和金融危机之中,发展中国家从“全球化石能源枯竭”方面也要面临自身的“节能减排”和“新能源替代”的重大问题,所以从理论上和可以达成全球共识的“推己及人”思维模式上,试图也从“先讨论温室气体排放的经济(生态)学属性”入手,以找出“解决问题”的思路。在“碳源”与“碳汇”对接“碳中和”达到“碳均衡”的节能减排生态机制基础之上,把“碳中和”及“新能源替代”看成是化石能源枯竭前的必须及节能减排的根本,来讨论具有科学理论基础、政治经济体制相容、经济杠杠手段巧妙的,有可能取得全球共识,并具备简单易操作性的“各国温室气体排放权的理论框架以及减排的全球解决方案”问题。

2 温室气体排放的经济(生态)学属性

虽然也认为“温室气体的经济属性”由“自然或技术属性”决定,但不敢认同文献[1]关于:“第一,由于大气层的流动性,无论哪一国排放温室气体,地球上所有人类均受害。”“第二,温室气体在大气层中留存和危害期长。”“第三,温室气体危害具有非竞争性,即每个人遭受的危害不会因人口的增加而减少。”分析,因为造成温室效应的“气体浓度”对人类没有“直接的伤害”,文中的措辞显然是把“由于温室气体过度排放”造成的“全球气候变暖”并“其带来的危害包括海平面上升、极端天气频繁发生等,进而会带来一系列的政治、经济、军事冲突”的间接危害与其“直接危害”混淆了。

从生态系统的碳平衡来论,各国的“碳排放权”应该由本国国土范围的以森林为主的植被“碳汇”量来决定。超过本国碳汇(年度及历史累计量)的排放都是侵占世界“公共资源”的,也是不道德的,甚至是犯罪的。

所以,只要碳源(C源)等于碳汇(C汇),有碳均衡或碳中和公式(1)为:

C汇=C源(1)

则该国(地区)实现了碳均衡。如果:

C汇>C源(2)

公式(2)为碳汇国家或地区判别公式。当碳汇大于碳源时,则为“碳汇”国家。可以将碳汇的“盈余”从联合国“绿色发展基金”或“碳汇交易市场”中获得补偿资金。目前国际上工业化程度较低,碳排放额较小,但国土面积、森林面积较大且植被质量较好的发展中国家多数属于可以根据“排污权交易”出售“碳汇”或获得联合国“绿色发展基金”资金补偿的国家。如果:

C汇<C源(3)

公式(3)为碳源国家或地区判别公式。当碳汇小于碳源时,则为“碳源”国家。可以将碳汇的“赤字”补偿金额补充到联合国“绿色发展基金”中或去“碳汇市场”购买。目前国际上工业化程度较高,碳排放额较大,但国土面积较小、植被质量较好但总面积不大的发达国家多数属于可以根据“排污权交易”购买“碳汇”的“碳源”国家,应该根据碳汇“赤字”向联合国“绿色发展基金”提供相应的补偿资金去“碳汇市场”购买。

从1769年瓦特把蒸汽机改成为发动力较大的单动式发动机,后来又经过多次研究于1782年完成新蒸汽机的试制工作算起,西方发达国家的工业化历史已经超过229年,而我国正式工业化的起步始于改革开放后的1979年,迄今只有30年的历史。所以,我国的229年的碳汇年度累积远大于碳源年度累积:

ΣC汇>ΣC源(4)

如果计算历史累积量,我国属于“碳汇”国家。公式(4)为历史过程累计的碳汇或碳源国家或地区判别公式。

根据近年来的研究,按照2007—2010年的碳源和我国碳汇相比较,我国的碳排放量(碳源)比我国森林碳汇量高出30倍左右,我国属于发展中国家中的“碳源”国家。根据计算,我国如果保持碳汇量不变,则需新能源替代及节能减排现有排放量的97%左右才能达到理论上的“碳均衡”。由于我国的森林质量中单位面积的生物量(蓄积量)还有提升10~15倍的理论空间,所以大力提升及用足我国的碳汇(最大量),只要新能源替代及节能减排现有排放量的45%左右,就可以达到国土范围内理论上的“碳均衡”。

如果“全球温室气体减排问题,实际上可以归为一个‘如何界定或分配各国排放权’的问题,根据科斯定理,只要各国初始排放权得到明确界定,则国际排放权交易体系(IETS)就会让减排机会成本最低的国家去实际减排,全球减排成本就会最小化,最终形成全球最优实际排放权结构”[1]。那么,目前发展中国家和发达国家争论不休的“各国排放权”问题就可以根据生态系统碳均衡的原理及“排污权交易”的初始产权分配规则,确立“排碳必须付钱,碳汇可以转让”的世界性交易原则,并把各国的“碳排放权”与自己的“碳汇”挂钩,以国家或地区的“碳均衡(碳中和)”为尺度,兼顾各个国家或地区的工业化历史过程的“碳源与碳汇”的对接数量问题,就只需要对单位“碳源与碳汇”进行国际统一定价,这样每一个国家或地区的权利、责任和义务不就鲜明地数量化了吗?

科斯强调“产权界定”对“社会交易成本最小化”的作用,如果脱离对各个国家和地区“碳汇”的产权界定,孤立地讨论其对“碳排放”的“初始产权分配”并人为地主观“配额”之,科学的理论根据何在呢?

“Grossman and Hart(1986)和 Hart and Moore(1990)则强调,在存在交易费用的条件下,不同的产权结构会有不同的效率,从而会有一种产权结构是最有效率的”[1],也许只有建立在生态经济系统“碳均衡或碳中和”理论基础上的“产权结构是最有效率的”。那么,是否“根据温室气体排放独特的自然属性和经济属性,找到一种客观公正而又简单的界定或分配各国初始排放权的理论依据和方案”了呢?

3 一个理论框架和全球解决方案

任何理论框架和全球解决方案都是需要到“联合国气候变化框架公约缔约方大会”上和世界各国见面的。争取支持,结束各国为捍卫自己的利益在这个意识形态冲撞、社会政治制度斗争和经济利益博弈的年度国际会议上的“争吵”,没有坚实的科学理论基础及灵活的经济策略是行不通的。可以首先回顾一下1992—2011年,从里约热内卢到德班的“17+1”次会议的历程,对之后的“理论框架和全球解决方案”争取取得“共识”是必不可少的。

文献[1]中提出的“按人均分配”的“全球温室气体减排理论框架和解决方案”2009年发表以后,并没有被中国代表团带到2009年哥本哈根、2010年坎昆和2011年的德班会议上讨论,即使递交,讨论通过的可能性也很小。“按人均分配”的框架有待进一步商榷,但考虑“历史累计排放”的思维应该是对的,也接受并融合了进去。

探讨的理论框架的核心仍然是“解决各国排放权分配问题”。“排碳必须付钱,碳汇可以转让”是在全世界范围内取得普遍认同的原则,只是把这个原则直接运用到“排放权分配”上时,各国(包括中国)因为坚守自己的国家利益,在没有对其涵义深入研究时有一些暂时理解上的偏差,是可以在认真把握“生态系统碳均衡的原理”之后加以克服的。

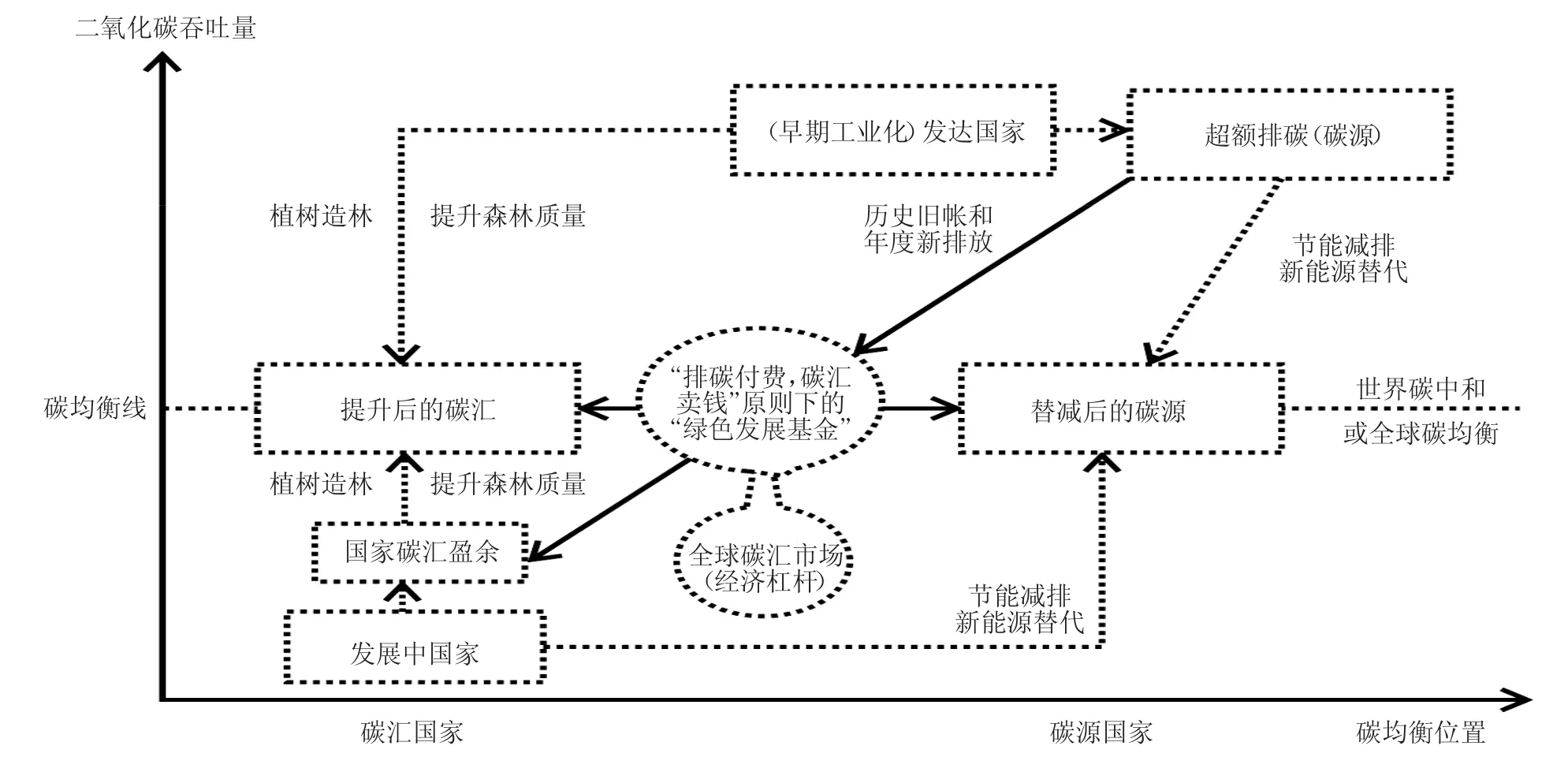

采用经济杠杆技巧建立的同样是把“全球减排目标内生”的“相应的全球温室气体减排解决方案”如图1所示。

图1 基于碳源与碳汇对接的“碳均衡”基础上的全球温室气体减排理论框架及解决方案

图1中横轴由左到右分别表示世界各国或地区按照碳均衡(碳中和)结果所处的位置,左边为碳汇大于碳源的碳汇型国家或地区,一般是工业化程度不高,碳排放量不大,却保有大面积的森林和农业的发展中国家。右边为碳汇小于碳源的碳源型国家或地区,一般是工业化程度较高,碳排放量很大,保有一定面积的森林和农业,但碳汇出现“赤字”的发达国家。纵轴表示各个国家或地区的二氧化碳等温室气体的“吞吐量”(含碳排放量及碳汇吸收量),发展中国家的排放量较小,在左下方;发达国家的排放量较大,在右上方。

根据生态系统碳循环、碳均衡原理,确立“排碳付费,碳汇卖钱”原则的具体内容为:

·“排碳”必须按国际统一的评定标准和统一价格付费;

·“碳汇”可以按国际统一的评定标准和统一价格买卖;

·按国家的“碳源”和“碳汇”对接后的碳均衡结果(赤字或盈余)建立国际、国家、地区收支帐户;

·“碳源”国家或地区根据“赤字”向国际排放指标交易体系(IETS)按全球“排污权交易规则”购买他国的“碳汇”增加自己的“总排放权”,可以从“碳汇市场”购买或从联合国“绿色发展基金”注资补偿自己的碳汇“赤字”;

·“碳汇”国家根据“盈余”向国际排放指标交易体系(IETS)按全球“排污权交易规则”出售所有的碳汇“余额”或出售一部分自己的“排放权”,可以从“碳汇市场”或联合国“绿色发展基金”取得一定的经济补偿,用于继续保持甚至提升自己的碳汇;

·在全世界建立运用统一评估标准、统一碳汇价格的“国际排放指标交易体系(IETS)”或联合国“绿色发展基金”,运用经济杠杆原理,通过“碳汇价格”之“手柄”或“砝码”,调节全球各国或地区从增加“碳汇”、节能减排和新能源替代3个大方面,达到图1中“碳汇”上升、“碳源”下降的“碳中和或碳均衡”状态。

由于世界面临的是“全球变暖”和“能源枯竭”的双重压力,所以,每一个国家和地区的节能减排不仅仅是“利他”的,更大程度上是“利己”的。从“能源枯竭”来看,碳中和是节能减排的生态机制及碳均衡的基础,新能源替代是化石能源枯竭前的必须及节能减排的根本,而直接的节能减排是近期、初期、最多中期的过渡手段。所以包括我国在内的所有国家,没有必要在节能减排上“你多我少”地讨价还价,50~200年的能源枯竭期到来之前,每一个国家都必须进入80%以上的节能减排程度,否则其经济社会是不可持续的,是要进入崩溃状态的。

“产权界定问题具有双面性”,但科斯关心的不仅仅是“社会成本问题”。“由于将产权界定给排放方还是受害方对于排放权分配的公正性至为关键”,确定“任何一国均没有无偿对他国施加净外部危害的权利,或者任何一国均有不无偿承担他国温室气体排放造成的净外部危害的权利”的原则是对的。“如果一国的排放对他国产生净外部危害,则应对受害国进行补偿”也是对的。“各国均不对他国产生净外部危害的排放量,就成为一个基准线。将这一基准排放量定义为各国应分配的初始排放权”[1],这个“基准线”应该是各国国土范围内的碳源与碳汇的“碳均衡”,而不应该是全世界大多数国家都难以接受的、缺乏科学根据的、人为想当然的“人均排放量”。

但是,文献[1]中“根据上述原则”确定的“命题:当且仅当各国人均排放相等时,各国排放才均不对他国产生净外部危害。”是错误的。当“各国人均排放相等”并产生排放竞赛时,“各国排放”均会相互地“对他国产生净外部危害”。“这一(人均排放相等时)排放量,即为各国应分配的初始排放权”更是主观牵强,所以对其文中大篇幅的公式推导证明“人均排放相等时排放量为各国应分配的初始排放权”并达到“各国人均分配的温室气体初始排放权应均等”,得出“如果一国人均实际排放大于其人均初始排放权,或大于全球人均水平,其排放就对他国产生净外部危害,需要对超额排放进行补偿。反之则反是。”的结论是不敢苟同的,因为这违背生态系统碳循环、碳均衡或碳中和的基本原理。也对“从而就将各国排放权的分配建立在一个客观而非主观的标准之上。在产权界定后,IETS交易会形成全球最优排放结构”、“后者也即科斯所说的社会成本最小化的最优产权结构”、“全球实际排放结构为帕累托最优”持否定态度。

4 全球碳排放交易额度、成交价格分析及国家排放权账户建立

如果在全世界能够按人口分“配额”,中国和印度当然是最能接受的两个国家。但这种人口的“历史账户”被缔约国会议普遍接受的可能性很低,因此可操作性也很小。而建立在生态碳均衡及循环经济物料闭合开放式循环、低碳经济转型中碳中和、新能源替代和节能减排三管齐下基础上的碳源与碳汇均衡之“赤字”或“盈余”基础上的全球碳交易,应该是经过深化科学认识、保持长远期各个国家利益并通过“谈判”可以达成共识的。虽然现在缔约国会议已经争吵了“17+1”次,没有明确的结果,但世界范围内的“碳交易”却有在全球蔓延的大趋势。我国的情况也是一样,按年度排放量我国成了发展中国家中少数的几个“碳源”国家(按历史累计我国仍然是碳汇国家),根据国家利益,很需要在一定的时期内保持发展的势头,发达国家及“最贫穷国家”把矛头直指我国应该加以驳斥,但从长远来看,我国的“净能源进口国”地位在世界性能源危机中,未雨绸缪地进行“自主减排”也是需要大力度的“阵痛”的,国内的碳汇交易也已经是从无到有地开始了。

4.1 世界现行的“碳交易”类型及交易机制

碳交易包括碳减排购买协议(ERPAs),其基本原理是:合同的一方通过支付给另一方,购买获得温室气体减排额。买方可以将购得的减排额用于实现其减排的目标。碳交易可以是一类金融活动,但与一般的金融活动相比,更紧密地连接了金融资本与基于绿色技术的实体经济。一方面金融资本直接或间接投资于创造碳资产的项目与企业;另一方面来自不同项目和企业产生的减排量进入碳金融市场进行交易,可以被开发成标准的金融工具。

按照《京都议定书》的规定,目前全世界碳交易可以分成两大类:一类是基于配额的交易,在“限量与贸易(Cap and Trade)”体制下,排放主体获得由管理者制定、无偿分配或拍卖的一定数量的温室气体排放配额,配额不能够满足需求的买家可以向卖家购买多余的配额,如《京都议定书》下分配数量单位(AAU),或者欧盟排放交易体系(EU ETS)下的欧盟配额(EUAs);另一类是基于项目的交易,买主向可证实减少温室气体排放的项目购买减排额。典型的此类交易为清洁发展机制(CDM)以及联合履行机制下分别产生的核证减排量(CERs)和减排单位(ERUs)。

《京都议定书》不仅制定了具有约束力的减排义务,而且提供了3种灵活的机制以帮助附件I国家实现减排任务,这3种灵活机制为:联合履行(JI)机制、清洁发展机制(CDM)和国际排放交易(ETS)机制(《京都议定书》第十二条)。这三种机制虽然“灵活”,但基本上是处于局部的而不是世界各国共同参与的现实,只有在这些机制的基础上,推动全世界各国共同参与的“碳源”与“碳汇”对接的“碳汇市场”,才有可能取得全球性生态与经济联动的价格杠杆效应。

4.2 全球碳排放交易额度及成交价格

2005—2009年国际“碳市场”的交易中,从交易总量和交易额上来看,配额型交易市场要比项目型交易市场活跃,从交易量和交易额来看,逐年都有较大幅度的增长。2005—2006年,交易总量增长达到了113.8%,交易额增长了181.8%;2006—2007年,交易总量增长达到了72.8%,增长额102.2%;2007—2008年,交易总量增长了62.06%,交易额增长114.3%;2008—2009年,交易总量增长了79.9%,交易额增长了6.4%。

在2009年,全球碳市场交易87亿t二氧化碳当量,比2004年增长了将近68倍,年均增长达到1.3倍;交易额为1 437.35亿美元,比2004年增长了将近163倍,年均增长达到1.8倍。受到金融危机的影响,2009年全球GDP负增长0.6%,发达国家GDP负增长3.2%,但碳交易额仍增长了6.4%。

中国现在正处于CDM交易的一级市场,因此主要的交易量和交易额相对国外配额型市场来说相对较小,并且CDM项目一级市场的价格与EUETS平均价格和CDM二级市场的价格不同。处于局部的而不是世界各国共同参与的碳交易量和价格都在不断攀升,如果能在这些成交量和价格机制的基础上,推动全世界各国共同参与的“碳源”与“碳汇”对接的评估标准统一、价格一致的世界共同的“碳汇市场”,取得全球性生态与经济联动的价格杠杆效应,并用经济手段解决“节能减排”难题,达到抑制甚至消除“全球变暖”和“化石能源枯竭”的目的。

4.3 世界各国“碳排放账户”的建立

如果根据以上的现实加以科学引导,并进一步根据“碳源”与“碳汇”对接的“碳中和或碳均衡”的原理,建立在循环经济的“物料开放式闭合循环”的“废料变原料”的生态经济机制之上,在全球低碳经济转型的格局中,在全世界“共识”的基础上,可以利用碳汇的“市场价格”定价机制:

·按“碳源”产业减排单位碳源(吨)的世界平均成本进行定价;

·按“碳汇”产业的森林同化或固定、或生产单位碳汇(吨)的世界平均成本进行定价;

·按世界总“碳源”排放(需求)曲线与世界总“碳汇”(供给)曲线的“交点”来定价;

·可以依托“国际排放指标交易体系(IETS)”及类似国际组织,制定统一的评估、定价机制,掌握“价格”调节“节能减排”的幅度。

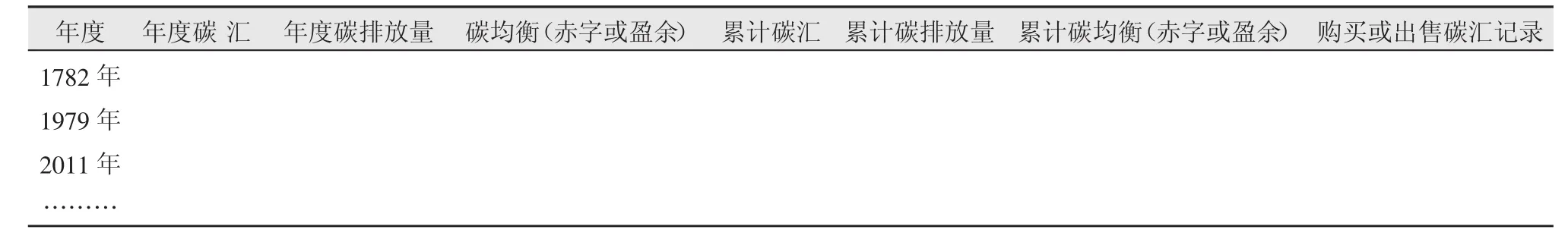

在建立带有经济杠杠形式的“碳排放权(碳汇)交易市场”的机制作用下,促进各国根据经济规律来进行碳中和、新能源替代和节能减排。按统一的碳汇和碳源的测评标准,进行国际统一测评,建立各国的“国家排放权账户”,包括年度碳汇、累计碳汇、年度碳排放量、累计碳排放量、碳均衡结果(赤字或盈余)、购买或出售碳汇记录,等等,设计的具体的“碳均衡账户表”见表1。

表1 国家或地区温室气体排放量和碳汇对接的碳均衡账户表 万t

在每个国家的排放权被明晰界定后,《京都议定书》中的国际排放权交易(IETS)、联合履约(JI)以及清洁发展机制(CDM)等灵活履约机制就可以继续沿用。如果没有市场化的国际合作机制,则有排放权赤字的国家就难以消除其赤字,减排资源也无法在全球范围内实现最优化配置。每个国家在其国内既可以采取Cap and trade的模式,也可以采取碳税,或者混合模式。而且,每个国家可以在其减排路线图中决定其历史期间各年度的排放额度,只要累计不超过其总排放额度即可[1]。表1中碳均衡(赤字或盈余)可以通过“国家间排放权交易”改变一国的排放账户余额,推广到国内的交易,则可改变国内省、市、地区的排放账户余额。

5 讨论

文献[1]中按“人均”分配“排放总额”及作者的按“碳汇”分配“排放总额”达到碳中和或碳均衡的解决方案,都可以是“既保留了《京都议定书》中Cap and trade及灵活履约的优点,又克服了其覆盖范围小、发展中国家缺乏激励,以及减排效果差等缺点。”同样是:“第一,由于有排放盈余而且减排越多可出卖的指标越多,发展中国家就有激励加入新议定书。第二,根据全球排放总额分配各国排放权,意味着全球减排目标得到充分保证。第三,由于各国排放权均被明确界定且所有国家均被协议覆盖,将国家分为发达国家和发展中国家,以及将减排分为强制性和自愿性减排就不再有意义,此时自愿减排已成为一种自利行为。”[1]

下面进一步共同讨论“上述框架的理论含义”,及“后京都时代国际减排协议设计中涉及的一些重大原则性问题”。

5.1“压缩与趋同”如何影响不同国家的权益

“‘压缩和趋同’的方案首先由印度提出,之后得到一些发达国家响应。‘趋同’是指每个国家当前的排放权由其当前的实际排放水平决定,但高排放国人均排放权逐渐降低,而低排放国的人均排放权逐渐增加,到未来某一目标年份(如2050年)各国排放权相等。‘压缩’是指全球总的当期排放额在趋同过程中也逐渐压缩”[1]。按“人均”分配“排放总额”和“趋同论中根据各国当前的实际排放水平来分配其排放额度”一样“没有正当性”,前者照顾了人口大国的分配权,并暗含鼓励像印度这样不进行“计划生育”,很快就会在总人口上超过我国的国家继续猛增人口,后者“实际上照顾了发达国家高人均排放的现实和既得利益”。

只有按“碳汇”分配“排放总额”达到年度甚至历史累计的“碳中和或碳均衡”,才具有生态科学碳循环碳平衡原理上的“正当性”和公平性,才是促进每一个国家提升碳汇、减排碳源或新能源替代的必由之路,以及彻底地从根本上节能减排的途径。

5.2“共同但有区别的责任”如何影响不同国家的权益

联合国气候框架公约规定发达国家和发展中国家在减排中承担“共同但有区别的责任”,这种提法也算是“为保护发展中国家正当权益确立了一个原则”,但实际上就像国内众多因为具有表述不清条款会产生的经济合同纠纷一样,是一个给发展中国家“安慰”却一直未真正落到实处的“原则”。按“人均”分配“排放总额”的方案,确实把中国和印度在减排中承担“共同但有区别的责任”分清了,但其他200多个国家未必苟同。

只有用科学原理按“碳汇”分配“排放总额”达到碳中和或碳均衡的方案,才能真正将在减排中承担“共同但有区别的责任”这个原则落实在每一个国家和地区的年度和历史中,并成为其“权责利”结合的动力和目标。其中保持甚至增加碳汇是其保持甚至增加排放的“权力”,为超额的碳汇“赤字(超量碳源)”买单是其责任,在高碳化石能源枯竭前,促进本国或本地区彻底地进行新能源替代或根本性、完全地节能减排,保持自身的经济社会可持续发展是其最根本的利益。而最终表现在全人类及整个地球环境的结果是世界碳均衡和全球变暖的完全遏制。

5.3 设立“全球减排公共基金”是否有效

“发达国家如何向发展中国家转移技术和资金一直是国际气候问题谈判的一个重点。发达国家之所以被要求这样做,根本原因在于他们应对其巨额历史排放承担责任。”{1]这也是一个按“人均”分配“排放总额”的框架方案解决不了的问题。而按“碳汇”分配“排放总额”达到碳中和或碳均衡的框架方案,却可以避免其走进误区甚至掉入“陷阱”。

问题的症结就在于发达国家要提供多少资金算够?落实到每一个发达国家具体地应该提供多少才合理?发展中国家及具体某一个发展中国家应该得到多少“资金”才算足够的“补偿”?文献[1]按“人均”分配“排放总额”的框架方案仍然解决不了这个问题,只有建立在科学均衡的按“碳汇”分配“排放总额”达到碳中和或碳均衡的框架方案,通过每一个国家账户的碳汇“赤字”或“盈余”,在全世界统一评估标准、统一定价的基础上,可以比较准确地计算出来。

所以,在“权责利”被数量计准的基础上,无论是“赤字”国家向“全球减排公共基金”购买或“盈余”国家从中得到相应补偿,甚至“赤字”国家与“盈余”国家在国际法的监督下直接进行碳汇(排污权)交易都是可以操作的。在此基础上,全球公共基金(或绿色基金)真正建立并有效运转才是有可能的。

5.4 转移排放问题如何影响各国福利

转移排放(embedded emissions)问题是国际气候谈判中被广泛讨论的一个重要问题。在文献[1]按“人均”分配“排放总额”中,考虑的“原高排放产品出口国的出口部门就有可能因为排放成本提高而被协议外国家的出口取代,从而影响其福利水平,而进口国的福利则不受影响”问题十分重要,并非所有的国家都参加了“全球减排国际协议”,所以要防止“为躲避排放限制而将产业转移到非协议国家”,也应该为世界所有的国家(不管参加或没参加“协议”)按“碳汇”分配其“排放总额”,对碳均衡结果是“赤字”,又拒不参加“协议”、不履行“碳均衡”职责的国家实施经济、政治、贸易等方面上的制裁。另外,作为世界工厂的中国及许多发展中国家,生产中间产品的过程包含许多的碳排放,但由于本国不是最终消费者,替消费国背负着碳排放的“黑锅”,也应该制定统一的标准,按经济中的“生产者”付费或“消费者”买单的法则,进行碳汇或排放权额度的增减。

5.5 全球变暖:市场失败抑或政府缺位

“产权制度是市场作用的基础”,“界定、执行和监督温室气体排放权,正是政府的职能”。“温室气体减排是一个跨国界的全球性问题,需要一个全球性的‘政府’来提供这种界定、执行和监督温室气体排放权的‘全球性公共服务’。在这个全球性‘政府’职能缺失的条件下,各国排放权得不到界定和保护,市场功能也就无从发挥作用”[1]。这正是困难所在和“18+1”次缔约国大会争吵的原因。联合国的职能有限,只能期望于差不多已经制度化了的一年一度的“缔约国大会”。如果德班会议以后,从下一届“缔约国大会”开始,停止对“强制或自主减排”以及对“绿色发展基金”“你多我少”注资问题的争吵,改为讨论不论是否参与“协议”,都应该理解和执行建立在生态系统碳循环、碳均衡基础上的按“碳汇”分配“排放总额”,每一个国家都有责任达到国土范围内的年度及历史碳中和或碳均衡,为其“赤字”负起相应的市场经济责任。这样将更有利于“加快形成有效率的全球性治理结构”,彻底地解决问题。

6 结论

文献[1]从“任何一国均没有无偿对他国施加净外部危害的权利”的原则出发,按“人均”分配“排放总额”形成一个界定各国温室气体排放权的理论框架,作者认为“只有按人均相等的原则来界定各国历史累计排放权和未来初始排放权,各国的排放才均不会对他国产生净外部危害”根据“碳中和”原理是不可能的。仍然“沿着‘界定各国排放权→国际排放权交易→全球减排资源最优化配置’的理论思路形成解决方案”的路径,在全球国际排放权交易(IETS)、联合履约(JI)以及清洁发展机制(CDM)等碳汇补偿和碳交易的现实基础之上,遵循生态系统的碳循环和碳平衡原理,运用“物质开放式闭合循环”的循环经济模式,以及低碳经济转型中碳中和、新能源替代及节能减排三管齐下的手段,建立按“碳汇”分配“排放总额”,以期通过首先达到世界各国和地区各自的碳中和或碳均衡,最后达到全球碳均衡并完成节能减排的总目标。

缔约国大会到德班、多哈为止已经开了“18+1”届,就减排问题、绿色发展基金等问题的谈判基本上是“进三退二”,根本问题是“强制减排”与“自主减排”数量,发达国家注资“绿色基金”,向发展中国家提供资金和技术的数量和标准等。表面上看,是发达国家和发展中国家两大阵营的博弈,本质上却是“碳源”国家和“碳汇”国家的争执。如果不能在全世界范围内统一按生态系统的碳均衡或碳中和原理正式确立“排碳付费,碳汇交易”的国际统一“法则”,把国家或地区的年度排放总额和历史排放总额,用循环经济的理论使其与国土范围的森林植被吸收同化的二氧化碳数量(碳汇)对齐,根据“碳源”和“碳汇”均衡的“赤字”或“盈余”作为排污权交易(买或卖)的数量标准,则下一届缔约国大会仍然会延续在各国对自身利益坚守的防线之外的“争吵”。

因此,实现全球温室气体减排目标和全球减排资源最优配置的关键,是根据生态经济、循环经济、低碳经济的原理,具体地落实在“碳源”和“碳汇”均衡“赤字”或“盈余”的具体数量标准之上,以各国的年度和历史累计“碳汇”数量作为合理界定并严格执行的各国温室气体排放权“额度”,并在此基础上建立国际排放权交易理论框架。促进“统一的”全世界的“碳源”和“碳汇”的测评标准出炉,均衡(统一)世界碳汇交易价格,并在价格杠杠的基础上,促进全球在面对能源枯竭和全球变暖双重压力下,在低碳经济转型中综合使用碳中和、新能源替代和节能减排的手段,实现全球根本性、彻底性的节能减排和永久持续的碳循环、碳中和及碳平衡。

[1]国务院发展研究中心课题组(张永生等执笔).全球温室气体减排:理论框架和解决方案[J].经济研究,2009(3):1-9.

[2]钟晓青,杜伊,刘文,等.国内温室气体减排:理论框架设计的生态经济问题[J].再生资源与循环经济,2012(12):13-19.

[3] Aldy JE, StavinsR N.Architecturesfor Agreement: Addressing Global Climate Change in the Post Kyoto World,Cambridge University Press[M].New York,2007.

[4] Coase R.The Problem of Social Cost[J].Journal of Law and Economics,1960(3):1-44.

[5]European Commission.Questions and Answers on the Commission's Proposal to Revise the EU Emissions Trading System[J].MEMO,Brussels,2008,23 January:8-35.

[6]方精云,郭兆迪,朴世龙,等.1981—2000年中国陆地植被碳汇的估算[J].植物生态学报,2007(6):120-126.

[7]勾红洋.低碳阴谋[M].山西:山西经济出版社,2010.

[8] 钟晓青.工业发展的三个模式及建立生态工业新体系[J].生态经济,1995(5):37-40.

[9] 钟晓青.广州市能源供需结构问题及趋势预测分析[J].环境科学,2006(4):620-623.

[10]钟晓青,吴浩梅,纪秀江,等.广州市能源消费与GDP及能源结构关系的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2007(1):135-138.

[11] 钟晓青,张万明,李萌萌.基于生态容量的广东省资源环境基尼系数计算与分析——与张音波等商榷[J].生态学报,2008 (9):4 486-4 493.

[12] 庄贵阳.中国经济低碳发展的途径与潜力分析[J].国际技术经济研究,2005(3):91-96.

Greenhouse gas emissions reduction:further discussion about the theoretical framework and global solution—Deliberation with Zhang Yongsheng,et al.

ZHONG Xiaoqing1,2,3,WANG Yijuan2,LIU Wen2,XU Yongcheng2

(1.School of Life Sciences,Zhongshan(Sun Yat-sen)University,Guangzhou 510275,China; 2.Lingnan College(University)Zhongshan(Sun Yat-sen)University,Guangzhou 510275,China; 3.Key Lab of State Education Ministry for Architecture on Subtropic,South China University of Technology,Guangzhou 510650,China)

"The key to achieve the targets of Greenhouse Gas (GHG)emissions reduction and efficient allocation of global emissions reduction resources is to clearly define and enforce the emission rights of each country,and to establish international emission trading scheme(IETS)."The Theoretical Framework and Global Solution created by Zhang Yongsheng,et al.for"Total emission authority of one country decided by average emission per person",based on the human rights but it must not be accepted by most of the countries in the world.It is most important that Framework was short of theoretic base of the carbon circle in the ecosystem,circular economy and the low carbon economy.This paper also developed a theoretical framework with the theoretic basis of carbon circle in the ecosystem,circular economy and the low carbon economy,calculated source and sink of carbon in every country and got the deficit or surplus,set up the total emission authority for one country even the whole globe.With the price of the economic lever, on"how to define each country's historic and future emission rights,and presents a proposal to succeed Kyoto Protocol. In the proposal,the'common but differentiated responsibilities'of each country are clearly defined,and all countries are covered".To realize fundamentality and downrightly carbon re-circle and carbon balance.

GHG Emissions Reduction;energy saving and emission reduction;Theoretical Framework;resolve project;ecological mechanism;circular economy;economic lever

F062.2

A

1674-0912(2013)03-0013-08

2013-01-09)

华南理工大学亚热带建筑学国家重点实验室开放基金项目“:绿色空间研究”“、低碳社区研究”(20070401,2010KB10);广东省自然科学基金项目“:生态经济边缘效应研究”(974083);国家社会科学基金“可持续发展经济学研究”“九五”重点项目(96AJB042)。

钟晓青(1962-),男,湖南永顺人,博士,副教授,园林及生态经济研究所所长,人口资源环境经济学硕士点负责人,广州市政协委员,主要从事人口资源环境及生态经济学研究。