城市内涝成因及防治对策分析

2013-04-10徐国锋贺晓红

徐国锋,贺晓红

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市 200092)

0 引言

近十多年来,有关我国城市内涝的报道层出不穷,引起了社会各界的广泛关注。发生在北京、济南等地的暴雨事件表明,城市内涝不仅严重扰乱了城市生产生活的正常秩序,造成重大的经济损失,更为严重的是,它对城市居民的生命造成了极大的威胁。同时,在强降雨期间,与内涝现象伴生的水环境污染问题也不容忽视。暴雨期间的水污染主要来自两个方面:一是由于合流制排水管道系统在暴雨期间溢流,造成大量混有生活污水的雨水进入河道、湖泊等天然水体;二是在降雨初期,地面和大气中的污染物质会由于雨水的冲刷作用随着雨水进入受纳水体,从而造成严重污染。城市暴雨内涝造成的严重危害和影响,暴露了我国在城市化水平不断提高、城市规模不断扩大的总体形势下,市政排水设施的建设远远滞后于其他城市基础设施的严峻现实。

造成城市内涝频发的原因主要来自客观和主观两个方面:客观上,近年来全球气候变化剧烈,极端恶劣天气比以往更加频繁,但对于我国来讲,这一因素虽然有着重要影响,但并不占主导地位;主观上,我国在城市扩展和建设过程中往往“重地上,轻地下”,排水设施的建设往往被放在较为次要的位置,排水系统被长期忽视,变得与城市的规模越来越不匹配。在此基础上,本文试图对造成我国城市内涝的深层次原因进行剖析,并提出解决这一问题的主要对策。

1 不透水面积的大量增加是造成城市内涝的直接原因

下垫面的性质是影响径流量的最主要的因素之一。从城市排水这一角度来看,城市化的过程实质上是一个不断改变土地性质,即下垫面性质的过程。在城市化之前,土地性质多为农田、草场等,雨水下渗功能强,产生的径流量相对较小。在城市化过程中,这些土地被转变成了公路、桥梁、街道、楼房等透水性能差的下垫面,径流量因之增加,排水管道系统的负担也随之增加。同时,在城市化过程中,原有的一些天然水体如湖泊、河道等也经常会被用来填平造地,使得区域内的一部分蓄水能力丧失,从而更加剧了径流量增加与排水能力不足的矛盾。据美国国家环保署的统计研究表明[1],同一区域在开发前后,径流量可能增加2~5倍(见表1)。径流量在开发前后的变化可以用综合径流系数来衡量。我国《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)中规定,建筑稀疏区的综合径流系数为0.20~0.45,建筑较密集区为0.45~0.60,建筑密集区为0.60~0.70。

表1 土地开发对地表径流量的影响

基于以上事实,如果延续过去就近收集径流,使其尽快进入管道的建设理念和设计标准,必然会导致雨水管道过水能力不足,雨水系统投资过大。因此,为了有效应对由于土地性质改变而引起径流量增加的内涝灾害,必须采取源头控制的措施,因地制宜,尽量削减和延缓暴雨期间进入城市排水管道的径流量。目前,多个发达国家已经形成了各自的基于源头控制的创新性的雨水管理理念[2]。这些理念包括美国的低影响开发(LID),德国的分散式雨水系统(DRSM)、英国的可持续性城市排水系统(SUDS),澳大利亚的水敏感城市设计(WSUD)等。这些理念虽然名称不同,但理念均比较相似。以美国的低影响开发为例,这一概念最先由美国马里兰州乔治王子县环境资源部(PGDER)在美国环保署的资助下提出。1999年,PGDER正式发表了全面阐述LID理念的《低影响开发设计理念:一种综合设计方法》一书,标志着这一理念正式成形。同传统的雨水管理系统设计方法不同,LID理念重视雨水排放的源头控制,强调人工排水系统应最大限度模拟自然界的水文环境,尽可能降低雨水系统对自然界的影响。LID理念的主要应用性措施包括生物滞留设施(如植草沟、渗透沟等)、透水路面、绿色屋顶及雨水回收利用等。自2004年以来,LID理念已经逐步获得了美国各界的认可,并在多个城市或地区得到了应用,越来越多的基层市、县以及联邦政府机构开始将其融入到各自的雨水系统设计标准当中。

我国最近几年来针对此类理念的介绍和研究已经不少,并在2011年就把低影响开发理念纳入到了当年修订的《室外排水设计规范》中,但是目前还缺乏足够多的工程应用实例和详细的设计指导。

2 缺乏严密的城市排水管理体系

长期以来,我国一直没有建立起城市雨水管理系统的概念,在实践中往往把雨水管道当作雨水管理系统的同义词,欠缺针对城市排水管理体系的规划和研究。相比之下,发达国家在这方面的考量则比较系统[4-6]。以美国为例,其雨水管理是通过一个比较庞杂的体系实现的,其中既包括政府部门和有关机构(包括联邦和各州)制订的法律法规,也包括基层市一级政府制订的标准、政策、规范和实施细则。在实践中,各基层市、县是执行排水系统标准体系的主体,几乎每个城市都制订了针对本地实际情况的本区域范围内详细的雨水管理手册。雨水管理手册主要包括以下内容。

(1)有关当地降雨情况的基础资料和数据,如暴雨公式、地面土壤渗透性能等;

(2)排水系统的详细设计标准,其中包括雨水管道,即通常所说的“小排水系统”的设计标准,也包括“大排水系统”的设计标准。大排水系统往往包括除了地下管道之外的城市雨洪行泄通道(如道路、天然河道等)、调蓄设施和最终受纳水体。设计标准往往对不同降雨条件下城市的积水深度做出具体规定。城区内排水系统与流域内防洪系统的衔接也体现在这一手册中。

(3)排水系统设计的具体方法,包括基础数据资料的整理和解读,人工设施的计算公式和方法(包括适用的计算机模拟软件),整体雨水系统防汛排涝能力的校核方法等。有的城市甚至自行开发了适用于本地情况的模拟软件,规定了合适的输入参数。

(4)发达国家往往重视雨水排放对环境的影响,因此此类手册也包含处理和削减与雨水排放相关的污染问题的详细设计手段和方法,包括施工过程中的雨水管理措施。

(5)与雨水管理系统相关的各类基础设施的运行、维护和管理。

雨水管理手册中的各项标准和规定是每个新建项目的排水系统的主要设计和施工依据。在规划和设计阶段后期,项目排水系统的设计计算和图纸要根据以上标准接受严格的审批,否则整个项目都不能获得施工许可。值得注意的是,不同地区的排水标准往往存在非常大的差异,这些差异反映了不同地区的利益相关者对排水系统的不同认知。只要这些差异与联邦政府制订的强制性的法律法规没有冲突,地方标准就是有效的。

我国现行的雨水管理方法还没有形成一个体系,也无法衡量根据现行标准设计的排水系统的排涝效果,因此需要在完善现行设计规范的基础上,从规划、设计和管理等多个层面和角度制订一套完善的标准体系,并明确各项措施的执行主体和审核主体,确保这一体系的有效性和可操作性。特别值得一提的是,在城市规划中,雨水系统应当与道路交通、用地规划、防洪系统、景观处理等占有同等重要的位置,同城市的平面和竖向规划紧密协调,才能够从根本上解决城市内涝问题。

3 现行排水系统设计标准偏低

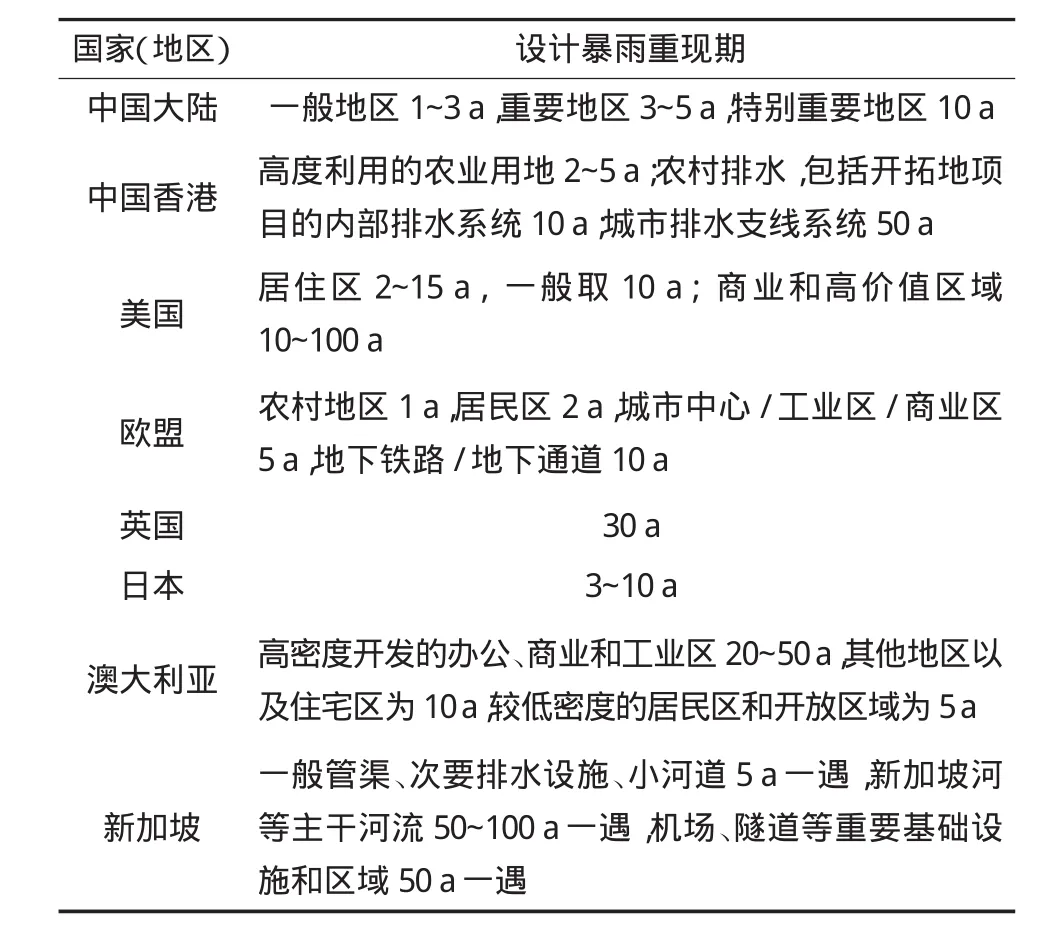

当城市内涝发生以后,社会各界的第一反应往往是地下管道排水能力不够,因此提高管道排水设计标准的呼声很强。如前所述,忽略源头控制和雨水管理体系建设,单纯依靠提高管道设计标准来解决内涝问题是不现实的,但是,我国目前管道设计标准偏低也是不争的事实。在分流制排水系统中,我国雨水管道的设计重现期同发达国家相比偏低,具体对照情况见表2。

在合流制排水系统中,我国习惯采用截留倍数来表示管网排除雨水的能力。《室外排水设计规范》中规定截留倍数一般应根据旱流污水的水质、水量、排放水体的卫生要求、水文、气候、经济和排水区域大小等因素经计算确定,宜采用1~5。在实际执行过程中,有些地区往往不经计算,直接采用截留倍数的下限值,有些地区的截留倍数甚至比下限值还低,仅为0~1。由于污水量与雨水径流量之间并没有必然的联系,而且各地区的差异性极大,国外较少使用截留倍数这一概念,合流管道对雨水的截留能力常用管道的泄水能力占雨水总径流量的百分比来表示。显然,使用百分比这一表示方法比截留倍数更能直观、准确地反映实际情况,因此应在今后酌情推广采用。

表2 我国雨水管网设计标准与发达国家和地区对比

除了提高管道的设计标准之外,还应当对城市中大排水系统的实际过水能力进行评估并制订相应标准。大排水系统包括进入管道之前的渗透设施,各类人工和天然雨水行泄通道,河、湖等受纳水体的调蓄滞纳作用,人工调蓄设施等。为彻底解决我国城市内涝问题,参照国外的相关经验,必须制订针对大排水系统设定较高的设计标准,并对设计计算和校核方法做出明确规定。由于大排水系统的组成较为复杂,应建议一般通过计算机模型等手段进行计算。

4 缺乏系统性的雨水调蓄设施建设制度

调蓄设施分为天然和人工两大类,天然调蓄设施包括城市中的天然水体如湖泊、河道、洼地等,人工调蓄设施包括各类地上或地下调蓄池,此外,建在地下深层的调蓄隧道或水库等也可以归入人工调蓄设施中。调蓄设施的主要作用是容纳和迟滞由于不透水面积增加及雨水管道过水能力不足而造成的额外地面径流量,削减暴雨发生时的洪峰流量。有些雨水调蓄设施也具有消除污染的作用。雨水调蓄设施可以设在系统中的不同位置,用于流量控制的雨水调蓄设施的容积应通过比较调蓄池上游来水水量和下游受纳水体的过水能力来计算确定。

雨水调蓄设施是排水系统的重要组成部分,也是应对城市内涝的最为有效的措施之一。在排水系统中广泛设置此类设施是多个国家的共识。以美国为例,各个城市的雨水设计手册一般均包含与雨水调蓄池有关的内容,包括设计防涝标准(一般情况下,包括调蓄池在内的大排水系统应能够抵御100 a一遇的降雨),调蓄池的形式和设计方法,运行维护管理等。由于城市中土地并不是特别稀缺,美国的雨水调蓄池多设在地上,但在纽约等人口和建筑密度较高的城市,调蓄池一般设在地下。在美国芝加哥、密尔沃基等城市,深层雨水调蓄隧道的建设已颇具规模,这些隧道主要被用来治理合流制系统中的管道溢流问题,削减对受纳水体的污染,但同时也具有调节水量的作用。

我国上海、北京等地近年来建设了多个雨水调蓄池,《室外排水设计规范》中也包含有确定雨水调蓄池容积的计算方法,然而,雨水调蓄池的设置并不是强制性的,而且也没有同开发建设后不透水面积的增加(即地面综合径流系数的变化)和下游受纳水体的水位变化直接挂钩,因此应该在以后的修订中增加此方面的内容。

5 排水系统施工质量不能满足设计要求

我国排水系统的施工质量问题主要体现在以下几个方面。

(1)管道连接的随意性较大,许多地区的分流制系统中雨污混接现象严重。雨污混接不但会对受纳水体造成严重污染,而且会增加暴雨期间雨水管道的负担,使得城市的内涝问题雪上加霜。例如,在某些小区广泛存在阳台污水就近连入雨水管道的现象。雨污混接现象的隐蔽性很强,一旦建成则很难从成千上万的管道中甄别出来,因此必须在施工过程中严格监管,从源头上杜绝此类现象。

(2)管道连接处密封不够紧密,造成地下水入侵管道系统,增加管道系统负担。通常,设计人员在确定管道尺寸时会假定一个地下水入渗值,然而这一假定值往往并没有考虑由于施工质量低劣造成的额外的入渗。

(3)排水管道系统的竣工图准确性较差,常常不能反映地下管网的实际状况,甚至还出现自相矛盾的情况,给后续的系统分析和评估带来很大的难度,项目执行人员常常感到无所适从,需要花费大量人力物力对管网的实际情况进行核实。

6 城市防洪与排涝缺乏有效沟通和协调

我国的城市防洪一般由水利部门负责规划实施,而城区内的雨水管道系统则由市政部门建设维护。实际上,当涉及到城市城区内的内涝问题时,防洪和市政排水两个系统往往是你中有我,我中有你,难以彻底区分开来,因而需要水利和市政两个部门进行长期一贯的有效协调。这种情况在水系发达的江南水网地区城市尤其重要。在这些城市中,很多区域往往通过重力方式将雨水就近排入附近的河道之中,因此,河道水位的高低对这些区域的排涝能力有着至关重要的影响。在另一方面,这些市区内的河道又可能是上游洪水的行泄通道,或在洪水来临时担负着滞纳部分洪水的功能。在这种情况下,水利和市政部门的相互协调则尤为重要,必须建立高效的协调机制,制订合理而详细的河道水位预降程序并严格遵守。

7 雨水排放过程中的污染防治

暴雨期间对城市水体的污染在本文开头已经作了介绍。目前,我国内涝防治方面的讨论和工程措施主要偏重于水量控制方面,对水污染控制的重视还不够。在一些发达国家,其雨水管理系统往往是水质和水量并重。例如,美国于1972年制订的《清洁饮用水法》就是该国当代水资源管理和排水系统管理的最重要的基石之一,很多现行的政策和制度,包括针对合流制和分流制雨水排放的政策,如BMP管理措施(Best Management Practices)和市政分流制雨水排放系统许可证制度(Municipal Separate Storm Sewer System Permits)等,都是建立在这一法律的基础上。从长远来看,我国也应当将雨水污染防治纳入到雨水排放管理体系中,并制订明确的实施标准。

8 结论

通过以上讨论可以看出,造成城市内涝的原因较为复杂,但人为导致的因素占主导地位。我国城市快速化与对待雨水排水系统的陈旧落后的观念和做法之间的矛盾的长期累积和最终激化,造成了最近一段时期以来城市内涝问题的集中爆发。要解决这一矛盾,社会各界,包括公共管理部门、土地开发者、城市市民和工程技术人员,就必须首先转变观念,正确认识排水系统在城市整体功能中的重要地位,彻底改变以往“重地上、轻地下”的做法。在工程措施方面,把握排水系统的概念,对排水系统实施全过程优化,因地制宜,结合低影响开发等理念,在源头、管网系统中间和末端等多个环节采用渗透、调蓄和回用等手段,努力减少进入管道系统的径流量。与此同时,结合本地实际情况,适当提高雨水管道、泵站等设施的设计标准,并通过计算机软件等先进手段,对本地雨水系统的整体排涝能力作出科学评估,然后在此基础上进行有针对性的工程改造。

[1]United States Environmental Protection Agency(U.S.EPA).2007.Reducing Stormwater Costs through Low Impact Development(LID)Strategies and Practices.Report No.EPA 841-F-07-006.Washington,D.C.

[2]Prince George’s County,Maryland Department of Environmental Resources,Low-Impact Development Hydrologic Analysis,1999.

[3]GB 50014—2006,室外排水设计规范[S].

[4]城镇排水系统标准体系研究组.城镇排水系统标准体系研究报告[R],2013.

[5]City of Austin,Drainage Criteria Manual,2011.

[6]City and County of Denver,Storm Drainage Design&Technical Criteria,2006.