神圣与世俗:宗教圣地旅游度假区定位的一个悖论**:以福建莆田湄洲岛为例

2013-04-08宋立中胡敏杰陈青霞

宋立中,胡敏杰,陈青霞

(1.福建师范大学a.旅游学院;b.地理科学学院,福建 福州 350108;2.首都经济贸易大学工商管理学院,北京 100070)

一、研究缘起

随着市场经济的发展以及全球化和现代化的冲击,我国传统朝圣地的宗教氛围日渐淡化。当下宗教圣地摊贩林立,餐馆旅社鳞次栉比,过分商业化的诉求在某种程度上削弱了朝圣旅游者对宗教圣地的地方依恋和地方认同。由于旅游具有如人类学家涂尔干(Emile Durkheim)、莫斯(Marcel Mauss)所界说的“神圣/世俗”的关系性质,因此,宗教圣地的旅游开发就面临着神圣与世俗的相互冲突。如果使朝圣者或宗教旅游者心目中的圣地充斥着浓重的商业气息,即将朝圣地文化多度商品化、庸俗化,那么就会导致世俗排斥神圣的现象。具有广泛影响的福建莆田湄洲岛妈祖朝圣地也同样存在上述现象。作为国家4A级旅游度假区,多年来湄洲岛旅游者人数虽持续增长,但游客大多为单一的朝圣客或少量的观光者,导致湄洲岛旅游度假功能的发挥极为微弱,其原因何在呢?本文立足于对朝圣者行为特征和心理诉求等的研究,基于对朝圣与度假、朝圣地与度假地等若干概念辨析,并结合问卷调查、参与观察和深度访谈等方法,从定性和定量两个方面探讨具有代表性的湄洲岛妈祖朝圣地旅游发展定位策略问题,以期对类似湄洲岛这样的宗教旅游地具有一定的借鉴价值。

二、朝圣与度假的本质差异

宗教朝圣自古以来就是一种普遍的旅行现象,而度假旅游则是现代社会经济发展的产物,两者之间存在着本质差异。辨析朝圣与度假、朝圣地与度假地等概念,这是分析湄洲岛妈祖朝圣地旅游定位策略的一个关键。

(一)朝圣与度假

关于朝圣的性质,国内外学者多有经典论述,特别是一些人类学家。艾瑞克·科恩(Erick Cohen)认为,朝圣和旅游都有“离家外出”的特性。然而,朝圣者的行为更具有仪式性,组织更严格,更具有宗教仪式的内涵;反之,旅游者的行为却是没有组织性,可自由地选择自己想做的事,一切都与原来的生活产生了“大倒置”[1]。维克多·特纳(Victor Turner)也认为,“一名旅游者有一半是朝圣者,或者说一名朝圣者有一半是旅游者”。尽管特纳并不否认朝圣有旅游的成分,但他仍认为朝圣是一种由于宗教原因而产生的旅行,外在表现为前往圣地,并有深刻的内在精神目的[2]。

国内学者针对旅游语境下的朝圣和旅游度假的差异,也开展过比较分析。彭兆荣认为,朝圣可被看做是一种与常规的、日常的生活不一致的“离开世俗世界的休憩”(retirement from the world)[3],而度假活动在某种程度上是在异地重新构建一个世俗世界或曰旅游世界。对于朝圣者而言,其根本动机就是想借助宗教的方式,在自己生活周期的关键时刻或心灵困惑之际,去寻求某种心理冲突的解决方法,从而获得一种精神上的“超然”与“新生”。信仰是朝圣者的原生动力,圣地是其终极目标,也是朝圣者的精神中心[4]。

朝圣者和度假者的行为特征有很大差异,表现在:所有朝圣者在朝圣的过程中不论贫富贵贱、不分职业身份,完全打破原有的社会关系及行为规范,众生平等,真诚相待,不同社会阶层、不同文化背景的人群之间相互沟通“交融”,建立起一种超越一切、团结一致、精神平等的人际关系[1]。关于度假旅游,吴必虎认为它是指(旅游者)利用假期在某地相对较少流动性地进行修养和娱乐的旅游方式[5]。因此,度假活动相对于宗教朝圣活动来说,是一种世俗行为,它是对宗教神圣性的一种消解力量。从消费社会学的角度看,度假者多是有闲阶级和富裕阶层,本身与大众相区隔,形成一个封闭的小圈子,与朝圣群体之间精神平等的“共睦态”(communitas)形成强烈的反差。

综上所述,笔者认为朝圣与旅游度假虽然在形式上存在类似特纳的“阈限三阶段结构模式”,但在这种“通过仪式”(rites of passage)的各阶段,朝圣者和度假者的行为特征具有明显的差异或本质区别。朝圣与度假本质差异表现在:1.朝圣不求享受,度假是人生的一种享受;2.朝圣是一种精神之旅,度假是物质和精神的双重追求;3.朝圣体验在于求真,度假体验则无所谓真实,以身心的愉悦为目的;4.朝圣的心理预期是在一种神秘氛围中完成的,而度假恰恰是一种世俗境界。

(二)朝圣地与度假地

对于宗教圣地,维克多·特纳与伊迪丝·特纳在《基督教文化中的想象与朝圣:人类学透视》一书中阐述了宗教圣地的独特功能。朝圣者在旅途中处于一种“中介状态”(limineality)或“类中介状态”,彼此坦诚相对、放松身心、取下面具、复归自我、消除区隔、真诚交友,达到与人和自然的真正交融(communitas)[6]。科恩也认为,朝圣者以宗教为目标,集中到他们的“中心”(Center)地方去朝圣。这个“中心”被认为是地球上最神圣的地方,是上天与地球的交汇点,它从宗教和神的角度来吸引朝圣者[4]。我国学者陈国典将藏传佛教朝圣者的圣地结构按价值大小划分为由低到高的4个层次:私我圣地、社群圣地、边缘圣地和超我圣地。这些“圣地中心”的神圣世界包括两个基本成分:一是存在于个人内在心灵中的神圣世界,即神秘感;二是存在于个体之外的神圣对象,即物化的神圣世界,如神山、圣湖、寺庙、佛像等宗教文化载体。神秘感与神圣对象互为对方存在的条件[7]。宗教圣地度假地化,恰恰破坏了这种神秘感,从而也就破坏了宗教圣地的神圣性,导致世俗化,削弱了朝圣者对宗教圣地的神秘体验和虔敬之心。

关于旅游度假地的定义,国外学者争议颇多。Edward Inskeep认为,旅游度假区是一个相对自给自足的(self-contained)目的地,是为满足游客娱乐、放松需求而提供的可以广泛选择的旅游设施与服务[8]。由此可见,宗教圣地的主要功能是满足朝圣者的内省忏悔、精神超脱、心灵顿悟和情感升华等精神体验;而度假地则是满足旅游者娱乐、放松、自我满足的一种物质和精神享受,两者尽管有所关联,但其本质差异却是显而易见的。

三、湄洲岛妈祖朝圣地旅游发展定位策略的实证分析

(一)研究区域与旅游发展概况

湄洲岛位于福建省莆田市东南方向42km的海面上,南北长约9.8km,东西长约2km,海岸线绵延30.4km,全岛总面积约15.81km2(包括沙滩)。湄洲岛设国家旅游度假区管委会,辖1个镇11个行政村。湄洲岛之所以闻名于世,是因为它是海上女神妈祖祖庙所在地。自宋徽宗宣和五年至清代中期,历代皇帝先后36次给予妈祖叠奖褒封,最终树立了妈祖作为唯一海上女神的至高无上地位。

从20世纪70年代起,到湄洲祖庙“寻根谒祖”旅游考察的海外信徒络绎不绝。全世界妈祖信徒约有2亿多,妈祖庙5 000多座,遍及20多个国家和地区,如日本、朝鲜、新加坡、菲律宾、美国、阿根廷等。妈祖信仰尤以在闽台及东南亚影响最深,仅台湾省的妈祖庙就有1 000多座,全岛2/3的人信仰妈祖。湄洲岛是妈祖的故乡,被誉为“东方麦加”。

因此,湄洲岛旅游业发展也逐渐走上新台阶。1992年10月湄洲岛被国务院批准为国家旅游度假区。1993年8月24日,湄洲岛国家旅游度假区管委会正式成立。2002年3月被国家旅游局评为国家4A级旅游区。全岛著名旅游景点包括旧妈祖祖庙、妈祖新殿建筑群、妈祖文化园、湄屿潮音、烟墩山、黄金沙滩、鹅尾神石园和观澜日出等。旅游接待设施逐渐完善,目前拥有金穗大厦、湄洲大酒店、安泰宾馆、国税培训中心、金海岸娱乐中心、地税培训中心等住宿设施。环岛路已全线贯通,旅游接待人次及旅游收入呈逐年增加趋势,从2006年至2010年每年接待游客人数分别是100、110.83、119.39、130.15、156万人次,年均增长11.19%;旅游收入分别是2.86、3.68、4.60、5.98、7.96亿元,年均增长37.5%。但这种增长主要靠景区门票收入,而不是真正的旅游服务收入。显然,湄洲岛作为宗教圣地与度假地之间似乎存在一种矛盾,度假功能并没有得到很好的发挥,这可能是其旅游发展定位存在偏差,从而忽视了朝圣旅游者与宗教圣地的特殊情感联系所致。这也是本文所要探讨的关键问题。

(二)湄洲岛妈祖朝圣旅游者特征分析

本文设计了湄洲岛旅游者人口统计学特征和旅游者行为特征调查问卷,目的是为湄洲岛旅游发展定位提供实证数据。调查小组于2011年4月25、26日(这两日恰是农历3月23、24日,即妈祖诞辰纪念日期间——笔者注)分别在湄洲岛出岛的候船大厅、妈祖旧庙前广场、妈祖升天古迹处及新殿建筑群前广场等处,共发放问卷324份,剔除无效问卷21份,所获有效问卷303份,有效率94%。其中台湾朝圣游客有效问卷量为60份,福建省内游客有效问卷量为192份,大陆其他省份游客有效问卷量51份。此外,调查小组还着重对台湾朝圣旅游者进行个别深度访谈,并结合参与观察等手段,以丰富案例研究的定性资料。样本借助统计分析软件SPSS 12.0和其他统计方法进行分析。

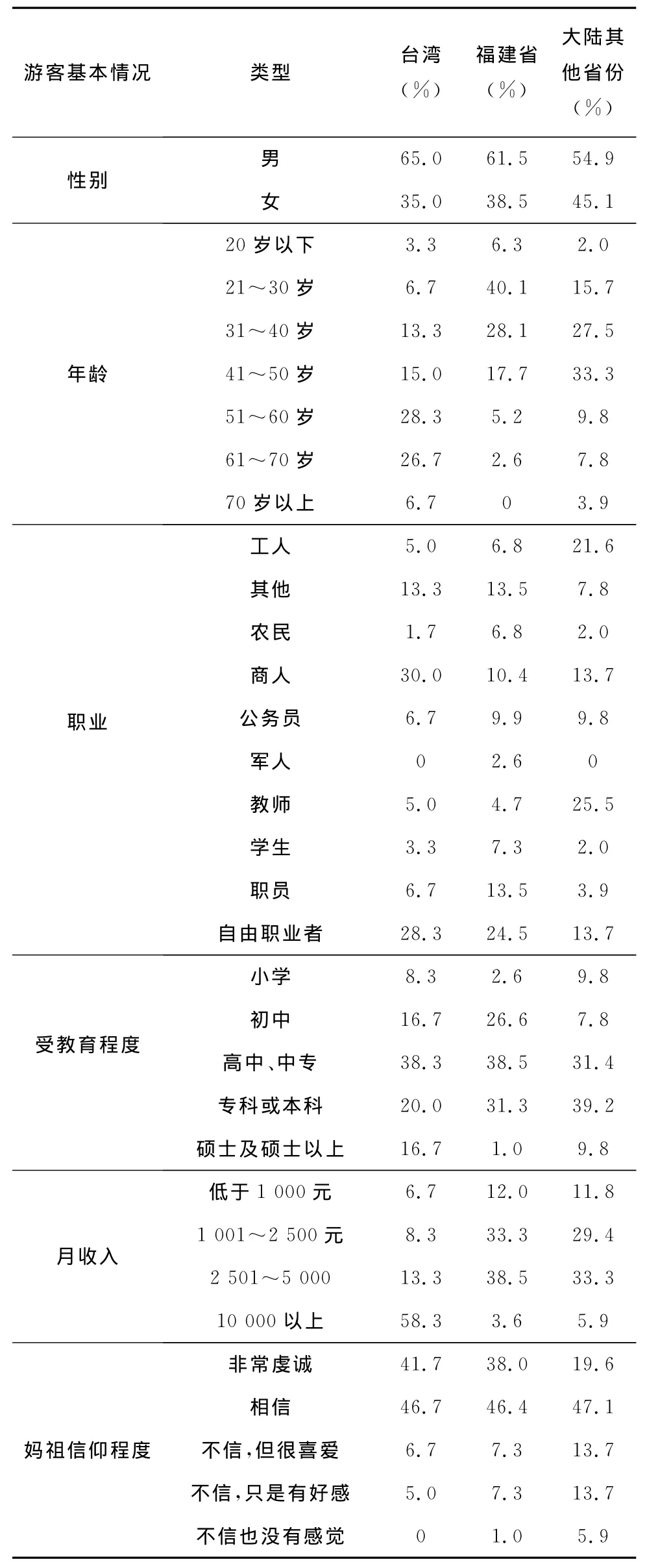

1.旅游者人口学特征

表1为此次被调查者的人口学特征统计数据。从性别上来看,男女比例基本上是台湾为1.86∶1、福建省内是1.60∶1、大陆其他省市是1.22∶1.总体上男女比例分布是合理的,与我们现场观察相符。年龄上,台湾朝圣游客的年龄偏大,多在51至70岁之间,占该类型样本总数的55%;福建省内游客年龄以青年居多,21至30岁年龄段占该类型样本总数的68.2%;大陆其他省份游客以中年居多,41至50岁的游客占该类型样本总数的33.3%。职业分布上台湾游客以商人和自由职业者居多,两项合计占该类型样本总数的58.3%;福建省内游客职业分布较为均匀,表现出广泛的代表性;大陆其他省份游客以教师职业者居多,占该类型样本总数的25.5%,除军人外,其他职业类型均有分布,但差异不明显。被调查者的文化程度中等,3种类型游客大专以上文化程度分别占该类型样本总数的36.7%、32.3%和49%。这与柯林斯-克瑞内尔、克里欧(N.Collins-Kreiner &N.Kliot)对基督教圣地耶路撒冷、拿撒勒等地朝圣旅游者的自我认知的研究结论是一致的,“朝圣者”倾向于把自己描述成为属于较低社会经济群体,自称为“旅游者”的朝圣者则倾向于将自己描述成为较高的社会经济群体[9]。大陆游客一半以上月收入集中在1 000~5 000元人民币之间,两种类型游客所占该类型样本总数分别是71.8%和62.7%;台湾朝圣旅游者的月收入虽然有58.3%在10 000元人民币以上,但在台湾还是属于中低收入阶层。另据访谈得知,前来湄洲岛朝圣者中有不少是家庭妇女,属无收入者。这与度假者的高收入、自我认知优越感形成鲜明对比。

表1 湄洲岛旅游者人口学特征

调查还表明,上述3种类型旅游者妈祖信仰程度所占比例均较高,“非常虔诚”一项所占比例分别是台湾41.1%、福建省内38.0%和大陆其他省区19.6%,呈明显递减趋势。若将“非常虔诚”和“相信”两项合并计算,则分别是88.4%,84.4%和66.7%。由此可见,3种类型旅游者基本上以朝圣为主,即多为专程朝拜妈祖而来,顺带观光,并无度假目的。

2.湄洲岛旅游者行为特征

旅游者行为特征也是考察旅游者旅游动机的一个重要维度。表2的统计数据可以进一步确认上述3种类型旅游者的旅行动机。

表2 湄洲岛旅游者行为特征

统计数据表明,台湾游客、福建省内游客和大陆其他省份游客对湄洲岛有相当程度的了解。“非常熟悉”和“了解一些”两项合计分别是83.4%、87.5%和58.8%。说明湄洲岛在朝圣旅游者和一般大众旅游者心目中有一定影响力。

3种类型旅游者的“到访次数”有很大差异。台湾朝圣客和大陆其他省份游客多是首访湄洲岛,分别是58.3%和74.5%。本省朝圣旅游者的重游率较高,来岛3次以上者占43.8%。3种类型游客的停留时间大多是1天,分别高达71.7%、73.5%和74.5%。这说明绝大部分旅游者并没有在湄洲岛作深度游览和消费,过夜游客极少,也就是说几乎没有来此度假者。

3种类型旅游者的出游方式有很大区别。台湾游客大多由旅行社组织的,占样本总数的70%,而本省旅游者自行组织的占样本总数的66.1%,外省旅游者多是旅行社和自行组织较多。说明台湾朝圣者和本省旅游者多是前来湄洲朝圣,且重游率较高,但停留时间极短。从表2中也可看出,他们对湄洲岛许多景点并不熟悉,说明海岛风光对于海滨之民并没有特别的吸引力,更不可能在此度假。

在“专程朝觐”、“专程朝觐,顺带观光”两个选项上,台湾、本省和大陆其他省份的旅游者分别占各自样本总数的60%、72.4%和43.1%;而“一般观光”、“专程观光,顺带朝觐”两个选项上其各自所占样本总数分别是40%、27.6%和56.9%。在旅游行为偏好方面,喜欢妈祖旧庙的游客,台湾、本省和大陆其他省份旅游者占样本总数分别是78.3%、72.4%和58.8%。其他景点,台湾旅游者基本很少光顾,本省旅游者和一般大众游客的游览也并不显著。三者游览的主要区域基本还是局限在新旧妈祖庙和妈祖文化园等几个核心景区。湄洲岛南部度假区几乎无人问津。

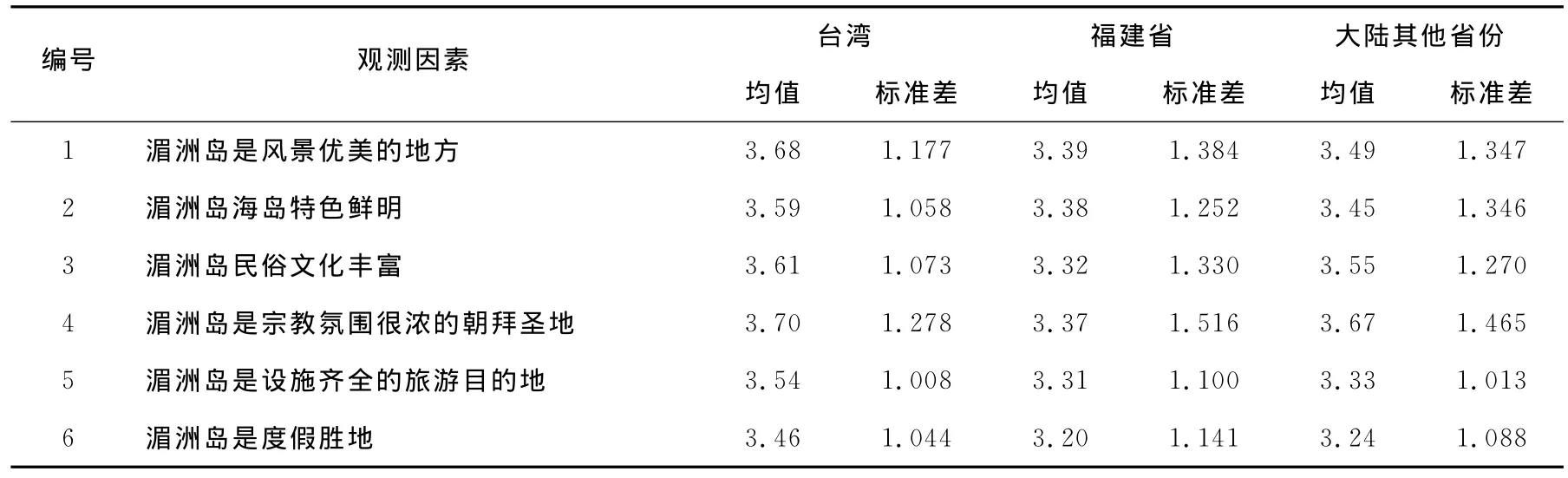

3.湄洲岛旅游者地方感知差异

笔者运用李克特(Likert)五分量表测量上述3种类型旅游者对湄洲岛的地方感知差异。一般而言,李克特量表1-5等级评分值测量数据中,平均值在1.0~2.4之间表示反对,2.5~3.4之间表示中立,3.5~5.0之间表示同意。本文对调查问卷中游客感知的6个变量进行了数据处理,分别计算出3种类型旅游者地方感知均值和标准差。

如表3显示,台湾朝圣旅游者对湄洲岛的自然风光、海岛特色、民俗文化、宗教氛围的感知度较高,分别是3.68、3.59、3.61、3.70;相反对湄洲岛旅游基础设施齐全这一点基本不认同,只有3.54;本省短途朝圣旅游者、省外观光旅游者对湄洲岛的地方感知认可度属于中下水平,仅有个别选项略高于3.50,两者均不认同湄洲岛是度假地。由此说明,3种类型的旅游者对于“湄洲岛是度假胜地”一项在所有选项中认可度均最低,分别是3.46、3.20和3.24。由此表明,将湄洲岛定位为旅游度假区无疑是不妥的。

表3 湄洲岛旅游者地方感知测量变量及其均值

(三)妈祖圣地——湄洲岛旅游功能定位再思考

如前所述,朝圣和度假在内涵、表现、动机、组织行为等方面存在本质区别。朝圣是由于宗教的神圣性、神秘感从而导致敬畏、崇拜等心理而激发的一种旅行行为,是一种精神之旅;度假则是一种世俗生活的享受;朝圣地与度假地在体验、功能、吸引力因素等方面也存在明显差异。

莆田湄洲岛是海上女神妈祖祖庙所在地,以作为妈祖故乡而闻名,通过对到访湄洲岛游客的行为偏好和访谈分析得知,朝圣旅游者主要以朝圣为目的,将湄洲岛作为可以满足他们精神体验的朝圣地,虽不排除观光需求,但从本质上讲他们并不把其作为旅游度假地看待并加以实践。具体而言,台湾朝圣旅游者和省内短途朝圣旅游者均以朝圣为主,多为专程朝拜妈祖而来,并无度假之目的,他们更注重的是朝圣地的真实性和宗教氛围。在妈祖旧庙的后山上的“妈祖升天古迹处”(据说那是世界上最早的妈祖庙,实则是非常狭小的洞窟),据笔者观察,该地是台湾朝圣旅游者几乎必到的场所,且虔诚膜拜。由此可见,朝圣旅游者关注的不是宗教场所的高大宏伟,而是真实性,原汁原味,这一点也可以佐证上述柯林斯-克瑞内尔和克里欧的研究结论。这种朝圣行为直接导致朝圣旅游者的活动半径主要围绕妈祖旧庙等核心景区,影响了湄洲岛其他旅游景区功能的发挥。

此外,绝大多数朝圣旅游者和一般观光客多是一日游,即使在福建过夜,也多半选择厦门和泉州,且重游率低。因此,将莆田湄洲岛定位为旅游度假区显然与朝圣旅游者的心理诉求相冲突,类似湄洲岛妈祖圣地这样宗教旅游地旅游发展定位需审慎思考。为此,湄洲岛旅游发展定位应作出如下调整:

第一,突出妈祖朝圣地形象,淡化旅游度假地色彩。目前,湄洲岛国家旅游度假区的旅游定位是滨海旅游度假区,妈祖文化只作为一个吸引要素,而不是中心主题。湄洲岛旅游度假区依托海滨,开发了一系列娱乐休闲项目,希望借此吸引度假者的到来,但实际情况却并不尽人意。无论是朝圣者还是一般旅游者,活动范围往往局限于祖庙、新庙、妈祖山及周围的沙滩。活动范围小,停留时间短,一般都不过夜,正如一位受访者所言:

我们家乡那边,很多人都有妈祖信仰,而且大家都很虔诚。我们这次已经是第三次来湄洲岛了,同行的有十几个,都是亲戚或者同村人。每次过来我都会带着它(指其手捧的妈祖神像),而且我觉得这样很自豪,走路从来都没人敢阻拦。我们过来主要是朝拜,对旅游观光的兴趣不大。(受访者,男,来自台湾,60岁,高中学历,农民)

根据湄洲岛朝圣旅游者的客源市场分布来看,台湾是最大的客源地,其次是福建本省,再次是东南亚、欧美等华侨华人的零星散客或组团朝圣者。对于台湾和本省朝圣旅游者,同质化的海岛景观和资源,对他们没有实质性的吸引力。而对妈祖信仰一般的内陆省份游客却具有独特的魅力。因此,鉴于妈祖文化独一无二、闻名于世以及主要客源市场所在,应确定妈祖文化为湄洲岛的旅游吸引核,牢固树立湄洲岛妈祖朝圣地形象。

第二,重新定位湄洲岛旅游功能区,实施多元化的旅游发展策略。作为国家级旅游度假区的湄洲岛,其宗教圣地性质与度假主题形成明显冲突。很多旅游者都把湄洲岛看做圣地,认为湄洲岛宗教氛围浓厚。在这样的氛围下,很少有人会到这里休闲、娱乐。因此,一般意义上的度假产品与宗教氛围并不协调。柯林斯-克瑞内尔、克里欧通过对基督教朝圣地游客行为特征的分析认为,那些嘈杂的、旅游化的、乌烟瘴气的、商业化的场所,如提比利亚、卡夫卡纳等,因其类似全世界的普通城市和旅游景点,结果失去了其特殊的精神品质。还有那些不真实的场所,如约旦河洗礼场所,会破坏他们访问的乐趣[9]。为此,湄洲岛妈祖旧庙和新殿建筑群及妈祖文化园等朝圣核心区,应突出其朝圣功能,将周围餐馆、宾馆、摊贩、纪念品商店迁出此区域,恢复宁静的朝圣氛围,增加夜间朝圣客冥想、静穆等精神生活内容,目的是留住朝圣者,增加重游率。曾两次带领进香团来访的台湾施先生对妈祖旧庙的设施和管理表示担忧:

我们来进香是不会在岛上住宿的,妈祖圣地要神圣、庄严,绝对不能盖宾馆、卡拉ok厅什么的,餐厅最好离岛不远处建设,这才符合尊敬妈祖的意思;服务比台湾差很多,香火很盛,安全不够,对儿童很危险。这样会降低人们对妈祖的信仰程度,只有内心修养好了,妈祖才能保护你……(施先生,47岁,商人,大专学历)

第三,针对内陆省份大众旅游者,应突出湄洲岛海岛特色和海滨风情。渔家乐是最适合福建省内短途朝圣旅游者的消费方式,湄洲岛周围的海域物产丰富,盛产对虾、龙虾、海螺、梭子蟹、石斑鱼、海蛎、紫菜、龙须菜等。湄洲岛是莆田的窗口,可以集中展示莆田的美食小吃,如卤面、兴化粉、鸡卷、枫亭糕、仁丹糕、春卷、煎果、包菜饭等。岛上的“妈祖宴菜”也以它独特的文化内涵名闻海内外。此外,湄洲岛浓郁的海岛民俗风情、妈祖祭典、妈祖服饰、海上渔猎活动等地域文化,是妈祖朝圣地地方性的集中展示,对于内陆省份的大众旅游者更具吸引力。

四、结论

将妈祖圣地——湄洲岛定位为旅游度假地,是地方政府出于经济效益考量的结果,实际上忽视了宗教圣地的神圣性和度假地的世俗性之间的本质差异。本文通过实证研究表明,无论是台湾朝圣旅游者、福建本省短途朝圣者,还是内陆其他省市的大众旅游者,在停留时间、旅游动机、旅游行为等方面并不表现为度假者的特征。特别是来自台湾的虔诚朝圣者对于湄洲岛妈祖圣地旅游化现象甚表忧虑,更不会认同湄洲岛作为度假地的定位。因此,将妈祖圣地湄洲岛定位为旅游度假区显然是一个悖论。未来湄洲岛应兼顾宗教朝圣和旅游观光的双重功能,重新定位旅游功能区,针对旅游者人口学特征及其心理诉求加以合理定位,采取灵活多元的旅游发展策略。

[1]张晓萍.“旅游是一种现代朝圣”刍议[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2003,20(4):91-93.

[2]Turner V.The Center out There:Pilgrim's Goal[J].History of Religion,1973,12(3):191-230.

[3]彭兆荣.旅游人类学[M].北京:民族出版社,2004:236.

[4]郑晴云.朝圣与旅游:一种人类学透析[J].旅游学刊,2008,23(11):81-86.

[5]吴必虎.区域旅游规划原理[M].北京:中国旅游出版社,2001:267-268.

[6]杨慧.朝圣与旅游:特纳“类中介性”研究与旅游人类学[J].怀化学院学报,2007,26(4):1-3.

[7]陈国典.试析藏传佛教朝圣者的圣地情结[J].宗教学研究,2006(1):182-186.

[8]朱芳,苏勤.国外旅游度假区研究综述[J].旅游论坛,2010,3(4):453-458.

[9■ Collins-Kreiner N,Kliot N.Pilgrimage Tourism in the Holy Land:The Behavioral Characteristics of Christian Pilgrims[J].GeoJournal,2000(50):55-67.